1 Extrait d`entrevue entre Denyse Bilodeau, chercheuse et

1

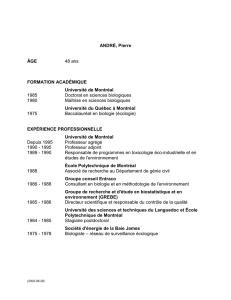

Extrait d’entrevue entre Denyse Bilodeau, chercheuse et professeure d’anthropologie au

cégep Édouard-Montpetit, et les auteurs Geneviève Perreault et Marc-André Lacelle.

Ce deuxième extrait d’entrevue1 tente d’éclairer la démarche de l’auteure de l’ouvrage Les murs

de la ville2, issu d’un mémoire et d’une thèse en anthropologie à l’Université Laval. Cet extrait,

inspiré des propos du livre, nous servira d’exemple de recherche en anthropologie. Il permettra

d’explorer le questionnement d’une chercheure afin de sélectionner une formation universitaire

appropriée et de trouver un point de vue sur un objet de recherche intéressant, démarche tributaire

de ses expériences de vie.

Extrait

Geneviève Perreault. — Pour commencer, peut-être pourriez-vous nous parler de votre

cheminement universitaire et socioprofessionnel…

Denyse Bilodeau. — L’anthropologie est un accident amoureux. [...] Au cégep, je me destinais à

la diététique, mais j’ai compris que ce n’était pas tout à fait ma place. [...] J’ai obtenu un

baccalauréat, constitué d’une majeure en anthropologie et d’une mineure en géographie, et j’ai

gardé certains de mes acquis, des notes bien sûr. [...] À la maîtrise, je cherchais un sujet de

recherche qui me passionne, tout en étant issu du domaine populaire. J’étais encore trop timide à

l’époque pour faire du terrain et rencontrer des gens. Alors, je me suis dit : « Il faut que je trouve

quelque chose qui me permette d’utiliser la démarche anthropologique, mais sans aller vers les

gens. » Au début, je voulais travailler sur la poésie ; puis, l’idée m’est venue de travailler sur le

graffiti. Après l’acceptation de mon projet de thèse, je suis déménagée à Montréal pour faire mon

travail de terrain sur les graffitis. Mon projet était de faire une analyse socio-anthropologique, de

brosser un portrait holistique du phénomène « graffiti ». J’avais choisi Montréal, tout simplement

parce que je voulais une ville un peu grande ; je n’avais pas les moyens d’aller à New York,

encore moins à Paris [...] Mon intérêt, c’était de comprendre ce qui motive quelqu’un à se lever, à

prendre un crayon, une bonbonne ou peu importe, et à dire à la face du monde quelque chose

qu’il n’est pas censé exprimer. Au fond, c’est le côté interdit de la chose qui m’intéressait. C’est

pour cela que je me suis tournée du côté de l’anthropologie. Pour moi, l’interdit, c’était de

pouvoir l’étudier d’un point de vue actuel et moderne tout en me servant de la littérature

anthropologique très sérieuse sur l’interdit, le tabou. Je me suis enfin dit : « Je dois rencontrer des

gens. » Le problème, c’est que les graffiteurs ne mettent pas leur numéro de téléphone !

1 Notez qu’il s’agit d’un verbatim d’entrevue, quelque peu reformulé et monté de manière à être plus facilement

lisible.

2 Denyse BILODEAU, Les murs de la ville : les graffitis de Montréal, Montréal, éd. Liber, 1996, 202 p.

2

Maintenant, en 2008, ils ont un pseudonyme, on peut les retrouver plus facilement ; mais, à

l’époque où j’ai fait mon étude de terrain à Montréal [...], il n’y avait pas cette vague actuelle

comprenant toute une génération de tags, allant jusqu’aux pièces monumentales. Ce phénomène

typiquement new-yorkais, mais parisien également, existait aussi dans plusieurs autres grandes

villes du monde. Mes frères, qui étaient alors en Australie, me racontaient qu’il y en avait même

à Sidney. Depuis, on peut se renseigner sur Internet ; mais, en 1989, Internet n’était pas encore né

[...] Je me demandais avec curiosité : « Est-ce que Montréal va échapper à cette tendance ? »

C’est en 1992 que la vague de ce phénomène est arrivée à Montréal. Lorsque j’ai fait ma thèse,

c’était encore des graffitis comme je les définis : « Un texte et/ou une image inscrit(s) sur une

surface qui est non destinée à cette fin. » [...] Au fond, ce qui m’intéressait, c’était le mot [...] le

langage. Ceci dit l’image est langage. Mais il reste que en tout cas, moi je préférais ma phrase.

D’ailleurs, le graffiti qui me hantait à l’époque de ma thèse et dont je parle était : « Un silence

comme un cri à l’envers ». Pour moi, le graffiti, c’est une charge poétique philosophique, inscrite

sur le mur. Arrivée à Montréal, je photographie beaucoup de graffitis, évidemment. Ma démarche

a d’abord consisté à observer, une observation non participante. Explorer la ville, apprendre à la

connaître, cela a donné une lecture de Montréal un peu particulière, et ce, parce que je suis

anthropologue. Un sociologue aurait pu le faire aussi, mais, par ma formation, je ne suis pas

restée dans ma culture, j’ai quitté mon univers confortable. Ce sujet comporte une espèce

d’inconfort, de déstabilisation. Je suis allée dans des coins de la ville où la plupart des gens

n’iraient pas ; j’ai vraiment circonscrit mon territoire en fonction de ma recherche. J’étais alors

étudiante, locataire et je cohabitais avec quelqu’un. J’avais installé d’immenses cartes que j’étais

allée chercher à la Ville de Montréal. Je les projetais en diapositives, afin de comprendre où ces

images et ces textes se situaient [...] Le procédé était très simple, mais la frontière du boulevard

Saint-Laurent, est-ouest, anglophone-francophone, ressortait à travers le graffiti de l’époque. [...]

Généralement, il y avait toujours un intermédiaire, ami, connaissance ou nouvelle rencontre, à qui

je disais : « Essaie de me mettre en contact avec cette personne-là » [...] Au moyen du bouche à

oreille, j’ai finalement rencontré une trentaine de graffiteurs de 15 à 55 ans à peu près. Ça aussi,

c’est important, ça déboulonne le mythe selon lequel les graffiteurs sont toujours des jeunes.

C’est vrai en grande partie, mais la révolte n’est pas l’apanage de la jeunesse, même si, quand on

est jeune, la révolte vient plus facilement. Pour moi, les graffiteurs transportent en eux une espèce

d’éternelle adolescence. Cela cadrait bien avec l’idée du tableau et du rituel de passage, parce

qu’effectivement, c’est comme si tous les graffiteurs, même ceux de 55 ans, étaient porteurs

d’une telle révolte qu’ils décidaient de la transposer quelque part. [...] Vous savez, j’ai fini le livre

en disant que le graffiti, le « graffité », est à la frontière de l’individu et de la culture. Bon, je me

suis toujours demandé pourquoi j’avais écrit cela. C’est assez simple, parce qu’au fond, on

pourrait étudier un phénomène du point de vue psychologique ; d’ailleurs, cela se fait

couramment. Le graffiti a été étudié par des psychologues, des géographes, des sociologues…

1

/

2

100%