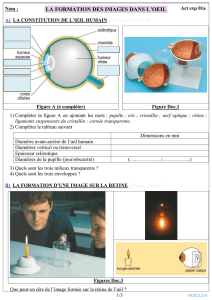

Diamètre de. la cornée transparente (ouverture optique de l`œil) = i5

COMMUNICATIONS

l6l

Diamètre de. la cornée transparente (ouverture optique de l'œil)

=

i5 mm.

Profondeur de la chambre antérieure = 5 mm.

Diamètre antéro-postérieur du cristallin (épaisseur) = 7 mm.

Diamètre transversal du cristallin =

12

min.

Distance focale (du centre du cristallin pris comme point nodal à

l'épithélium rétinien) =

19

mm.

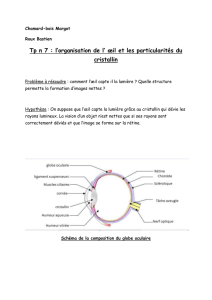

Comme

celui de tous les rapaces diurnes, l'œil de l'aigle possède deux

fovese:

l'une centrale, située au pôle postérieur (représentée sur la figure

ci-contre). C'est la

fovea

principale, située comme celle des autres oiseaux

(corvidés,

etc., etc.) et dont la ligne visuelle dirigée en dehors sert à la

vision

centrale monoculaire. Les oiseaux ont donc, pour chaque œil, un

point de vision monoculaire nette, indépendant de celui de l'autre œil.

La

seconde

fovea

(f. latérale ou temporale) est située en dehors,

c'est-à-dire du côté temporal de la première, à une distance qui est, chez

l'aigle,

d'environ 7 mm. Sa ligne visuelle, dirigée en dedans, converge

avec

celle de la

fovea

latérale de l'autre œil, et assure avec elle la vision

binoculaire.

Comme

les autres rapaces diurnes, l'aigle a donc devant lui un point

de vision

nette

binoculaire. A droite et à gauche, il a, en outre, les deux

points de vision

nette

monoculaire, fonction des fovese centrales. C'est

le

« trident visuel ».

La

plus grande acuité est celle des fovese centrales, fovese de recherche

visuelle.

Les

foveœ latérales, associées dans une vision commune, sont les

jovese

de direction, nous voulons dire de direction dans le vol plongeant,

quand le rapace fond sur sa proie et doit en estimer la position dans l'es-

pace ou sur le sol avec une précision parfaite.

On retrouve ces fovese latérales de direction chez

d'autres

prédateurs :

d'une

part, les hirondelles;

d'autre

part, les Sternes. On les signale aussi

chez le martin-pêcheur.

Les

yeux de l'oiseau de proie

étant

immobiles dans l'orbite et ayant

des axes qui divergent, ne peuvent être associés dans une vision binocu-

laire

que par des points très excentriques de leurs rétines. Chez l'homme,

grâce

à la mobilité des globes, la même

fovea

centrale assure la vision

binoculaire à toutes les distances, par le jeu de la convergence.

1

/

1

100%