Jules BARLET, morphologiste

Notes fauniques de Gembloux, n° 51 (2003) : 3-10

Jules BARLET, morphologiste

par Jacques BITSCH*

L’œuvre scientifique de J. Barlet, résultant d'une activité soutenue pendant plus

de 50 ans, est d'une rare homogénéité. Suivant la voie tracée par son maître, Fritz

Carpentier, professeur à l'Université de Liège et conservateur à l'Institut E. van

Beneden, J. Barlet s'est entièrement consacré à l'étude de la structure fine du thorax

des insectes. Partant d'observations anatomiques d'une extrême minutie, réalisées

sur un petit nombre de types morphologiques convenablement choisis, il a cherché à

établir les plans d'organisation de chacune des parties qui constituent les segments

thoraciques (régions dorsales ou tergales, latérales ou pleurales, ventrales ou

sternales) et à mettre en évidence des homologies entre des structures appartenant

à différents groupes d'insectes, et même à d'autres groupes d'Arthropodes

(Crustacés et Myriapodes). Ces études de morphologie comparée vont donc bien

au-delà de simples descriptions d'anatomistes; elles se proposent de comprendre

comment les structures élémentaires du thorax se sont formées, puis

progressivement modifiées au cours de l'évolution des Arthropodes, et cette

connaissance est essentielle pour la recherche de relations phylogénétiques entre

des groupes taxonomiques différents.

Les observations de J. Barlet ont porté sur un petit nombre d'espèces d'insectes

appartenant pour la plupart à l'ancien groupe des Aptérygotes. Il s'agit d'insectes

(ou Hexapodes) primitivement aptères, presque toujours de petite taille et vivant

dans le sol ou à sa surface. On admet actuellement que les Aptérygotes ne forment

pas un groupe naturel, mais qu'ils se composent de plusieurs lignées indépendantes,

probablement d'origine (crustacéenne?) très ancienne - les Protoures, les

Collemboles et les Diploures - ainsi que de deux ordres, les Archaeognathes ou

Machilides et les Zygentomes ou Lépismatides, qui se rapprochent davantage des

insectes "supérieurs", les Ptérygotes. Ceux-ci, grâce à l'acquisition de deux paires

d'ailes thoraciques, ont réussi la conquête du milieu aérien, point de départ d'une

intense diversification des espèces. L'étude de formes supposées archaïques

conduit à la question de l'origine des Hexapodes, puis de leur transformation vers

des formes plus évoluées. Les publications de J. Barlet concernent plus

spécialement les Diploures Campodéidés et Japygidés, les Machilides et les

représentants de trois familles de Zygentomes : les Lepismatidae, les Nicoletiidae et

les Lepidothrichidae. Cette dernière famille n'est représentée dans la nature actuelle

que par une seule espèce vivant dans des forêts de Californie, Tricholepidion

gertschi, véritable "fossile vivant" décrit pour la première fois par Wygodzinsky en

1961. Il découle des observations détaillées de J. Barlet, publiées en 1981, que les

caractéristiques du thorax de Tricholepidion relèvent d'un plan d'organisation très

proche de celui des Lepismatidae et surtout des Nicoletiidae. La conclusion

phylogénétique que laisse entrevoir J. Barlet sans toutefois l'exprimer de manière

aussi tranchée, est que, à en juger par la structure de leur thorax, les

* Professeur émérite de l’Université Paul-Sabatier de Toulouse

30, rue du lac d’Oô, F-31500 Toulouse (France).

J. Bitsch

4

Lepidothrichidae font partie intégrante de l'ordre des Zygentomes. Cette conception

s'oppose aux vues de plusieurs auteurs actuels qui mettent en doute la monophylie

des Zygentomes.

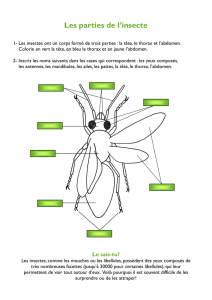

La constitution du thorax des insectes, avec ses trois segments porteurs chacun

d'une paire d'appendices locomoteurs, peut paraître simple pour un profane, mais

pour un observateur aussi minutieux que J. Barlet, les segments thoraciques

révèlent des structures d'une grande complexité (fig. 1) et d'une grande variété selon

les groupes. Les études que leur a consacrées J. Barlet prennent en compte les

différents éléments constitutifs des segments : le squelette externe ou exosquelette

(fait d'une cuticule comportant des aires sclérifiées séparées par des membranes

articulaires), le squelette interne ou endosquelette, la musculature très complexe,

enfin l'innervation des divers muscles à partir des ganglions de la chaîne nerveuse

ventrale. L'intégration de toutes ces données anatomiques précises, selon la voie

jadis tracée par Snodgrass, l'un des maîtres incontestés de la morphologie des

Insectes, est nécessaire pour reconstituer le plan d'organisation de chaque segment

pour une espèce donnée.

J. Barlet a tout particulièrement porté son attention sur les régions latérales, ou

pleurales, des segments thoraciques, qui relient les régions tergales aux régions

sternales. Les régions pleurales de chaque segment sont elles-mêmes complexes,

elles comportent plusieurs sclérifications dont l'interprétation morphologique est très

discutée. Pour certains anatomistes et embryologistes, les sclérifications pleurales

résultent de l'incorporation, au cours du développement embryonnaire, d'un article

basal (nommé subcoxa) de l'appendice, ou même de deux articles basaux. Pour

d'autres au contraire, les pièces pleurales sont des sclérifications secondaires de la

membrane pleurale, sans origine appendiculaire.

J. Barlet s'est attaché à décrire dans leurs moindres détails les différents sclérites

de la région pleurale dans les divers types morphologiques qu'il a étudiés.

S'appuyant sur des points de repère précis (attaches de baguettes

endosquelettiques et insertions musculaires notamment), il a réussi à établir des

homologies entre les différentes structures qui varient en forme et en nombre selon

les taxa considérés. Il est ainsi parvenu à montrer que la région pleurale d'un

segment thoracique d'insecte comporte typiquement deux zones semi-annulaires

superposées, nommées arc catapleural pour l'arc le plus interne (ou proximal) sur

lequel s'articule l'article basal de la patte, le coxa (Barlet a toujours écrit la coxa), et

arc anapleural pour l'arc le plus externe (plus distal). On peut également trouver

chez les insectes une pièce pleurale encore plus proximale, le trochantin, parfois

attribué à un arc trochantinal, sur lequel s'articule directement le coxa. Grâce à la

morphologie comparée, J. Barlet montre que le trochantin n'est en fait qu'une partie

proximale du coxa, secondairement détachée, alors que les arcs catapleural et

anapleural auraient une origine différente, plus ancienne. Tout en se refusant à

trancher le débat concernant l'origine de ces arcs pleuraux, J. Barlet est conduit à

penser que l'arc catapleural représente le reste d'un subcoxa incorporé au tronc,

mais que l'arc anapleural est probablement une sclérification pleurale secondaire,

sans valeur appendiculaire. A partir d'un plan de base encore clairement apparent

chez les Protoures et les Collemboles, J. Barlet fait ressortir les différentes

modifications qui ont conduit à la constitution des régions pleurales du thorax des

autres groupes d'Aptérygotes et des Ptérygotes.

Notes fauniques de Gembloux, n° 51 (2003) 5

Dans ses études de morphologie comparée, J. Barlet a attribué une grande

importance aux formations endosquelettiques qui, à l'intérieur des segments, servent

d'attache à de nombreux muscles, troncaux et appendiculaires. Ces formations,

souvent qualifiées d'endosternites car elles sont surtout développées dans les

régions sternale et pleurale des segments, ont une structure complexe, faite de

différentes tigelles reliées entre elles et insérées sur le tégument à l'une de leurs

extrémités (fig. 2). Leur étude est très délicate car, outre leur taille minuscule

(généralement inférieure au millimètre), les endosternites des Aptérygotes sont

essentiellement des formations conjonctives apparentées à des tendons

musculaires, difficiles à voir, dissoutes par les solutions de potasse souvent utilisées

pour l'étude de l'exosquelette. J. Barlet a fait presque toutes ses observations à

partir de dissections fines, réalisées sous la loupe binoculaire, les pièces disséquées

étant ensuite montées en préparations microscopiques et dessinées à l'aide d'une

chambre claire. Assez curieusement, J. Barlet s'est refusé à utiliser les

reconstitutions d'après des coupes histologiques sériées, telles que les pratiquaient

les chercheurs de "l'école dijonnaise" (J.R. Denis et ses élèves). Quoiqu'il en soit,

l'un des grands mérites de "l'école liégeoise" de morphologie, représentée par F.

Carpentier et J. Barlet, est d'avoir fourni un ensemble de données nouvelles, d'une

extrême précision, sur la constitution des endosternites thoraciques de divers

insectes. Ces chercheurs ont ainsi mis en évidence un plan fondamental des

endosternites, applicable à tous les groupes d'insectes "primitifs" et probablement à

tous les Arthropodes, ce qui constitue un argument de poids en faveur de la

monophylie de ces derniers. En outre, J. Barlet a montré qu'au cours de l'évolution

des insectes les formations endosquelettiques de nature conjonctive ont été

progressivement remplacées par des invaginations localisées de l'exosquelette

pouvant constituer, surtout chez les Ptérygotes, un puissant endosquelette

cuticulaire.

J. Barlet s'est également attaché à décrire la musculature thoracique des

Diploures, Machilides et Lépismatides. La musculature de ces insectes est d'une

grande complexité, puisque J. Barlet a pu décrire 117 muscles différents dans le

thorax d'un Heterojapyx (fig. 3), et jusqu'à 203 muscles dans le thorax de Lepisma

saccharina ou "poisson d'argent". Les surfaces d'attache de ces muscles, sur le

squelette externe ou interne des segments et sur les articles basaux des pattes,

fournissent au morphologiste autant de points de repère utiles pour l'établissement

d'homologies de structures d'un groupe à l'autre. Enfin, J. Barlet complète ses

observations myologiques par celles des principaux nerfs qui desservent les

différents muscles.

Un article important de Carpentier et Barlet (1959) compare la base des

appendices thoraciques de certains Crustacés Malacostracés avec la région pleurale

des Aptérygotes. Ce travail montre un plan d'organisation commun aux deux

groupes en ce qui concerne la structure de la région de jonction de la patte avec le

segment thoracique. Il ressort de cette étude comparative que l'article le plus basal

de l'appendice crustacéen (nommé précoxopodite et homologué au subcoxa

d'insecte) est incorporé à la région pleurale du segment, mais n'en constitue qu'une

partie (l'équivalent de la catapleure des insectes). Ces données plaident en faveur

d'un rapprochement des Hexapodes et des Crustacés, comme le suggèrent de

nombreux chercheurs actuels.

J. Bitsch

6

L'une des questions posées aux morphologistes qui étudient la région pleurale

des segments d'insectes concerne le nombre et la disposition des stigmates, orifices

respiratoires qui donnent accès aux trachées. Les stigmates thoraciques manquent

chez de nombreux Protoures et chez les Collemboles, mais dans la plupart des

autres groupes d'Aptérygotes et de Ptérygotes, deux paires de stigmates

thoraciques sont présentes. Un cas plus complexe, très bien étudié par J. Barlet, est

celui de certains Diploures Japygidae chez lesquels il existe jusqu'à quatre paires de

stigmates thoraciques. En fait, Barlet montre qu'il y a lieu de distinguer au moins

deux séries de stigmates, ceux en position intersegmentaire (ou "présegmentaire") et

ceux placés au-dessus des arcs pleuraux (en position "postsegmentaire"). Ceci

explique que deux paires de stigmates peuvent coexister dans un même segment,

mais alors ces stigmates appartiennent à des catégories différentes. Cette

distinction est importante à considérer quand on utilise l'emplacement des stigmates

comme points de repère pour établir des homologies entre sclérites pleuraux.

Une comparaison avec les Ptérygotes "inférieurs" (Blattes, Orthoptères) et même

avec certaines larves de Ptérygotes holométaboles (en particulier celles du

Mégaloptère Corydalus), a permis à J. Barlet de retrouver dans ces groupes le plan

d'organisation de la région sterno-pleurale du thorax déjà mis en évidence chez les

Aptérygotes. Enfin, dans un de ses derniers travaux, publié en 1994, J. Barlet s'est

intéressé à la position des disques imaginaux alaires présents dans le thorax des

larves d'insectes holométaboles de la famille des Tenthrèdes (Hyménoptères),

abordant ainsi la question fondamentale, encore très discutée, de l'origine de l'aile

des Ptérygotes. On sait que les ailes des insectes holométaboles (à métamorphose

complète) se forment à partir de bourgeons internes, les "disques imaginaux", qui

s'accroissent mais restent indifférenciés durant toute la vie larvaire pour ne se

développer qu'au moment de la métamorphose, lors de la dernière mue, dite "mue

imaginale" (celle qui conduit à la forme adulte, ou imago). Utilisant cette fois des

coupes histologiques du thorax, J. Barlet observe que les bourgeons alaires des

larves âgées sont placés à la limite entre aire pleurale (anapleure) et aire tergale (ou

notale), plus précisément à la face inférieure du lobe paranotal qui prolonge de

chaque côté le tergite (ou notum) des segments méso- et métathoraciques. Cette

localisation plaide en faveur de l'origine paranotale de l'aile, conception opposée à

celle d'une origine appendiculaire qui admet que l'aile des Ptérygotes dérive d'une

branche latérale (exite) portée par un article proximal de la patte, article

secondairement incorporé à la paroi latérale du segment. Mais, ici encore, J. Barlet

fait preuve d'une extrême réserve dans l'énoncé de ses conclusions, estimant

nécessaire de multiplier les recherches sur la localisation précise des disques

imaginaux chez les holométaboles avant de pouvoir véritablement trancher le débat.

Au total, les études de J. Barlet sur la structure du thorax des insectes, ont abouti

à la publication d'une soixantaine de notes dont plusieurs présentées lors de

Congrès internationaux d'Entomologie. Ces notes apportent de nombreuses

données originales à la connaissance morphologique du thorax; elles se

caractérisent par leur exceptionnelle précision et sont accompagnées d'admirables

dessins, comme en témoignent les quelques figures reproduites ici. Il faut toutefois

reconnaître que la grande honnêteté scientifique de J. Barlet, son souci de ne rien

affirmer qui n'ait été rigoureusement contrôlé, de tenir compte de tous les détails

sans en négliger aucun, l'ont dissuadé de présenter ses résultats sous forme de

Notes fauniques de Gembloux, n° 51 (2003) 7

conclusions claires et synthétiques, qui en auraient facilité la compréhension, mais

qui auraient sans doute conduit à des simplifications contraires à l'esprit rigoureux de

leur auteur. La difficulté réelle qu'on éprouve à la lecture des articles de J. Barlet a

sûrement nuit à la diffusion de ses travaux. Pourtant leur importance fondamentale

n'a pas échappé aux entomologistes intéressés par la morphologie. C'est ainsi que

R. Martsuda, auteur d'un ouvrage classique sur la morphologie des Insectes, et

notamment d'un volume entièrement consacré au thorax (publié en 1970), a utilisé

les études de Barlet sur la musculature de Lepisma comme modèle de base pour

comprendre l'évolution du thorax des Insectes. L'intérêt exceptionnel de l'ensemble

des travaux de J. Barlet a également été reconnu par la Société entomologique de

France qui, dans sa séance du 26 mars 1993, a tenu à lui décerner sa plus haute

distinction, le Prix Réaumur.

Dans l'état actuel des Sciences biologiques, et malgré les avancées de la Biologie

moléculaire, la morphologie comparée demeure l'une des principales voies d'accès à

la compréhension des relations phylogénétiques entre les innombrables taxa qui

composent les Arthropodes. Mais à la condition que les données morphologiques

utilisées atteignent un haut degré de précision, rendant possible des homologies

entre structures appartenant à des groupes différents. C'est la voie qu'a suivie J.

Barlet, avec une remarquable persévérance, avec une passion tout intérieure et

avec la plus grande modestie. Son apport à la connaissance de la structure du

thorax des insectes et à son évolution à partir de groupes basaux pour aboutir aux

Ptérygotes est de toute première importance. Incontestablement, J. Barlet peut être

compté, dans sa spécialité, parmi les grands morphologistes d'Arthropodes du

XXème siècle.

Bibliographie

Ci-dessous les deux seules références citées dans cette note, en dehors des publications de

J. Barlet dont la liste intégrale est fournie dans la notice de Leclercq & Lays (2003).

LECLERCQ, J. & LAYS, P., 2003.- Jules Barlet (1910-2002), entomologiste liégeois. Notes

fauniques de Gembloux, 51 : 11-23.

MATSUDA, R., 1970.- Morphology and evolution of the insect thorax. Memoir of the

Canadian Entomologist, 76 : 1-431.

WYGODZINSKY, P., 1961.- On a surviving representative of the Lepidotrichidae

(Thysanura). Annals of the Entomological Society of America, 54 : 621-627.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%