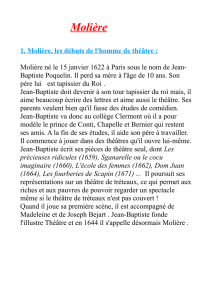

Molière-Lully : un art total

Molière-Lully : un art total

Entretien avec Martial Poirson

M.P. Monter Molière dans la « Maison de Molière », pour un metteur en scène tel que vous,

qui avez fondé la compagnie L’Illustre-théâtre et vous êtes notamment frotté à Dom Juan, au

Tartuffe et au Malade imaginaire, est tout sauf fortuit ?

J.M.V. La Comédie-Française ? Au panthéon de mon enfance, Denis d’Inès, Béatrice Bretty,

Jean Yonnel, Jean Debucourt figuraient à leur juste place. Bien des années plus tard, tout

jeune metteur en scène, quoique plus si jeune vis-à-vis de l’état civil, je fus invité par Jean-

Pierre Vincent, nouvel administrateur général, à y monter Cinna et La Mort de Sénèque. Je lui

avais soumis l’idée de ce couplage : un pilier du répertoire cornélien affiché en alternance

avec la tragédie que Tristan l’Hermite avait composée pour Madeleine Béjart et pour Molière

aux premiers temps de leur aventure commune et qui n’avait jamais été donné dans la Salle

Richelieu. Avec Jean Le Poulain, Antoine Vitez, Jean-Pierre Miquel, d’autres projets furent

évoqués, mais qui demeurèrent toujours à l’état de projets. C’est donc à Marcel Bozonnet,

vingt ans après, que je dois ce retous au théâtre de mes premiers enthousiasmes et d’y revenir,

cette fois avec Jonath Duverger cosignataire de mes spectacles depuis déjà bien des saisons. A

Marcel Bozonnet, je dois également la réalisation d’un rêve : celui d’une collaboration avec

Jeean Guizerix et Wilfride Piollet. Enfin et surtout, je lui dois la joie de retrouver William

Christie, auprès de qui j’ai déjà vécu le fabuleux épanouissement des « Arts Flo », afin de

rcoudre ensemble ce que l’histoire avait décousu : le texte de Molière et la musique de Lully.

M.P. D’autant que cette déchirure entre texte lyrique et texte dramatique fut précoce.

J.M.V. Déchirure presque originelle en effet, puisque ce sont les intrigues du compositeur et

sa revendication de monopole qui contraignirent Molière, et la Comédie-Française après lui, à

limiter ses effectifs musicaux. Puisque l’omnipotence de Lully à l’Académie royale de

musique et l’avènement triomphal de la tragédie lyrique eurent pour effet paradoxal le

déperrissement de la comédie-ballet. Pour Le Malade imaginaire, somptueux bouquet final,

Molière désormais brouillé avec Lully, s’était adjoint Charpentier. Après l’avoir donné à la

ville avec force dépenses, il comptait sans doute l’offrir à la Cour et y disposer des moyens

nécessaires pour en faire entendre la musique, pour en déployer les danses « dans leur

splendeur ». Mais la faveur du Prince était en voie d’extinction et la mort faucha ce rêve. En

1990, au Théâtre du Châtelet, William Christie, Francine Lancelot et moi-même avons eu le

privilège de redécouvrir dans son intégralité et avec tous ses effectifs, cet aboutissement de

l’utopie moliéresque : comédie, musique et danse unies dans une même et gigantesque fête…

M.P. On le perçoit, il s’agit là d’une forme hybride, qui tient une place centrale dans l’œuvre

de Molière. Comment apparaït cette formule dramatique complexe et récurrente dans l’œuvre

de l’auteur, où chant et danse sont étroitement liés à l’intrigue ?

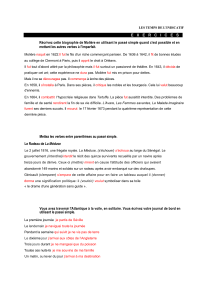

J.M.V. La musique, chez Molière, est présente dès les premiers pas de l’Illustre-Théâtre, au

début des années quarante. Plus d’une fois, durant son périple provincial, il a pris part à de

grands divertissements bâtis sur le modèle du ballet de Cour. Les Précieuses ridicules,

premier succès parisien, sont accompagnés de violons. Au budget de la compagnie, les

cachets des instrumentistes et des danseurs pèseront de plus en plus lourd. De 1658 à 1673,

sur un total de vingt-neuf ouvrages signés de Molière, douze sont des comédies-ballets. Le

registre comptable de La Grange monte la part toujours plus importante qu’elles prennent

dans la programmation. A deux exceptions près, Les Amants magnifiques et George Dandin,

Molière tient à reprendre dans son propre théâtre les grands divertissements créés à Versailles

ou à Saint-Germain-en-Laye. Sans pouvoir y déployer le même faste, il s’emploie à n’y point

couper les intermèdes. En 1671, afin d’y offrir à Psyché un cadre digne d’elle, il y exécute de

grands travaux, dotant le plateau d’une machinerie sophistiquée et la salle d’une fosse

d’orchestre – non point fosse, à vrai dire, mais espace clos, ente la scène et le parterre. A

l’heure de L’Amour médecin et du Sicilien (1665-67), nous n’en sommes point encore là.

Mais la comédie-ballet, genre dont il revendique l’invention, lui tient évidemment à cœur et

c’est le début d’une montée en puissance.

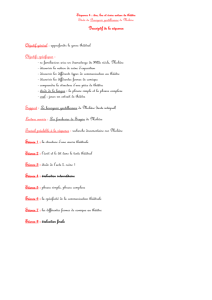

M.P. Quelles sont les raisons qui ont motivé le choix de ces deux textes ?

J.M.V. Une comédie-ballet n’est certes pas une revue, simple succession de tableaux divers. Il

faut un fil aux perles du collier, mais la nature de ce fil relève du caprice et du jamais vu. Si

notre choix s’est porté sur L’Amour médecin et Le Sicilien, c’est que leur juxtaposition nous

fait éprouver l’extrême plasticité d’un « genre » où la fantaisie est souveraine et où la folle du

logis ne veut connaître d’autres règles que la surprise et le plaisir. Intermèdes strictement

localisés entre les actes, en tranche napolitaine, dans le premier cas ; fondu-enchaîné de la

musique, de la danse et de la comédie, dans l’autre. C’est aussi, bien sûr, que la dernière mise

en scène de L’Amour médecin au Théâtre-Français remonte à 1956, celle du Sicilien à 1931.

C’est, enfin, qu’il est émouvant de reproduire une affiche qui fut, pour quatre représentations,

celle de la Troupe du Roi : en effet, L’Amour médecin et Le Sicilien furent joués ensemble par

Molière et sa Troupe, au Théâtre du Palais-Royal, les 24, 26, 28 juin et 22 juillet 1667.

M.P. A ce stade encore précoce du travail, puisque les premières répétitions succèdent à

peine au travail à la table, pouvez-vous nous livrer vos premièrs éléments d’interprétation

dramaturgique, voire quelques-unes de vos intentions de mise en scène ?

J.M.V. Après ce qui vient d’être dit, impossible de fourrer les deux pièces dans le même sac.

Tout au plus peut-on noter qu’elles se situent l’une et l’autre dans un intervalle crucial. Le

Tartuffe n’a été joué devant le roi que pour être aussitôt frappé d’interdiction. Dom Juan a

beau s’être amputé de ses répliques les plus téméraires, il a fallu le retirer. Molière, qui se sait

bien en cour, guette l’autorisation d’offrir aux Parisiens ce Tartuffe tant attendu. Elle ne

viendra pas de sitôt : Tartuffe devra encore patienter deux pleines années après Le Sicilien

pour triompher au Palais-Royal.

L’Amour médecin est une farce, « faite, apprise et représentée en cinq jours », sur commande

royale. Une farce, mais pour la Cour. Image naïve, faussement naïve devrait-on dire,

richement encadrée d’une ouverture, d’un prologue, d’un épilogue, d’une chaconne, joliment

ornée de deux intermèdes. Farce sans coups de bâton, sans bouteille jolie, mais où le

bourgeois Sganarelle, veuf et dont la plupart des enfants sont morts, se fait voler l’unique fille

qui lui reste et tout le bien péniblement gagné. Trois petits actes, extraordinairement concis.

De l’art populaire magistralement revisité par un grand peintre en quelques décisifs coups de

brosse. Une pantalonnade rebattue, un vieux fredon, transmués par Larionov et Stravinski. De

quoi plaire à tout un chacun et régaler les connaisseurs.

Mais il est une ombre au tableau, un glas sinistre dans la joyeuse partition, ce mot de mort, si

obstinément répété, ces médecins qui couvrent de noir tout le deuxième acte. Des médecins ?

Encore des médecins ? Ne disons pas encore. Jamais Molière, avant Dom Juan, ne les a pris

pour cible. Quand paraît Filerin, en tête de l’acte III, c’est Dom Juan qui ressucite, ce même

Dom Juan que Molière n’avait rendu passible de la foudre qu’après l’avoir fait hypocrite. Et

c’est Molière qui parle, interrompant le jeu, pour flétrir ceux qui font commerce de la

crédulité humaine.

Quelques mois après la création de L’Amour médecin meurt la reine mère. A la tête de la

« vieille Cour », elle soutenait le clan dévôt. Quand le deuil prend fin, c’est la folle explosion

du Ballet des Muses où Arlequin, Scaramouche et Valério côtoient les vedettes de l’Hôtel de

Bourgogne et les comédiens espagnols familiers de la jeune reine. Le roi, berger de ses

bergères, y danse ave Madame, Mademoiselle de La Vallière et Madame de Montespan.

Déguisé en Maure, il danse encore dans la mascarade finale du Sicilien, dont la création

couronne l’énorme fête. Le Paris de L’Amour médecin sentait le moisi et le renfermé. La

Sicile, terre battue des flots que sillonnait déjà Dom Juan, respire l’air du large. C’est un

bouillonnant melting pot, un brassage cosmopolite, un carrefour de trafics louches, un rendez-

vous d’artistes, une escale de matelots… L’esclave affranchie proclame le bonheur de plaire,

d’éveiller le désir des hommes. Chassées par la porte, la musique et la danse rentrent par la

fenêtre. Ce 14 février 1667, la comédie-ballet accouchait d’une comédie musicale.

1

/

3

100%