suivis instrumentés de 20 chauffe-eau thermodynamiques

P R O G R A M M E D ’ A C C O M P A G N E M E N T D E S P R O F E S S I O N N E L S

www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

R

A

P

P

O

R

T

S

E

P

T

E

M

B

R

E

2

0

1

4

SUIVIS INSTRUMENTÉS

DE20CHAUFFE-EAU

THERMODYNAMIQUES

EN MAISON INDIVIDUELLE

P R O G R A M M E D ’ A C C O M P A G N E M E N T D E S P R O F E S S I O N N E L S

www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

Ce programme est une application du Grenelle Environnement. Il vise à revoir l’ensemble des règles de construc-

tion, afi n de réaliser des économies d’énergie dans le bâtiment et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le Grenelle Environnement a fi xé pour les bâtiments neufs et existants

des objectifs ambitieux en matière d’économie et de production

d’énergie. Le secteur du bâtiment est engagé dans une mutation de très

grande ampleur qui l’oblige à une qualité de réalisation fondée sur de

nouvelles règles de construction.

Le programme « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » a pour

mission, à la demande des Pouvoirs Publics, d’accompagner les quelque

370 000 entreprises et artisans du secteur du bâtiment et l'ensemble des

acteurs de la fi lière dans la réalisation de ces objectifs.

Sous l’impulsion de la CAPEB et de la FFB, de l’AQC, de la COPREC

Construction et du CSTB, les acteurs de la construction se sont rassemblés

pour défi nir collectivement ce programme. Financé dans le cadre du

dispositif des certifi cats d’économies d’énergie grâce à des contributions

importantes d’EDF (15 millions d’euros) et de GDF SUEZ (5 millions

d’euros), ce programme vise, en particulier, à mettre à jour les règles de l’art

en vigueur aujourd’hui et à en proposer de nouvelles, notamment pour ce

qui concerne les travaux de rénovation. Ces nouveaux textes de référence

destinés à alimenter le processus normatif classique seront opérationnels

et reconnus par les assureurs dès leur approbation ; ils serviront aussi à

l’établissement de manuels de formation.

Le succès du programme « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

repose sur un vaste effort de formation initiale et continue afi n de renforcer

la compétence des entreprises et artisans sur ces nouvelles techniques et ces

nouvelles façons de faire. Dotées des outils nécessaires, les organisations

professionnelles auront à cœur d’aider et d’inciter à la formation de tous.

Les professionnels ont besoin rapidement de ces outils et « règles du jeu »

pour « réussir » le Grenelle Environnement.

Alain MAUGARD

Président du Comité de pilotage du Programme

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

Président de QUALIBAT

ÉDITO

3

P R O G R A M M E D ’ A C C O M P A G N E M E N T D E S P R O F E S S I O N N E L S

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

Afi n de répondre au besoin d’accompagnement des professionnels du

bâtiment pour atteindre les objectifs ambitieux du Grenelle Environnement,

le programme « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » a prévu

d’élaborer les documents suivants :

Les Recommandations Professionnelles « Règles de l’Art Grenelle

Environnement 2012 » sont des documents techniques de

référence, préfi gurant un avant-projet NF DTU, sur une solution

technique clé améliorant les performances énergétiques des

bâtiments. Leur vocation est d’alimenter soit la révision d’un NF

DTU aujourd’hui en vigueur, soit la rédaction d’un nouveau NF

DTU. Ces nouveaux textes de référence seront reconnus par les

assureurs dès leur approbation.

Les Guides « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » sont

des documents techniques sur une solution technique innovante

améliorant les performances énergétiques des bâtiments. Leur

objectif est de donner aux professionnels de la fi lière les règles

à suivre pour assurer une bonne conception, ainsi qu’une

bonne mise en œuvre et réaliser une maintenance de la solution

technique considérée. Ils présentent les conditions techniques

minimales à respecter.

Les Calepins de chantier « Règles de l’Art Grenelle Environnement

2012 » sont des mémentos destinés aux personnels de chantier,

qui illustrent les bonnes pratiques d’exécution et les dispositions

essentielles des Recommandations Professionnelles et des

Guides « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 ».

Les Rapports « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

présentent les résultats soit d’une étude conduite dans le cadre

du programme, soit d’essais réalisés pour mener à bien la

rédaction de Recommandations Professionnelles ou de Guides.

Les Recommandations Pédagogiques « Règles de l’Art Grenelle

Environnement 2012 » sont des documents destinés à alimenter

la révision des référentiels de formation continue et initiale. Elles

se basent sur les éléments nouveaux et/ou essentiels contenus

dans les Recommandations Professionnelles ou Guides produits

par le programme.

L’ensemble des productions du programme d’accompagnement des

professionnels « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » est mis

gratuitement à disposition des acteurs de la fi lière sur le site Internet du

programme : http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr

AVANT-

PROPOS

4

P R O G R A M M E D ’ A C C O M P A G N E M E N T D E S P R O F E S S I O N N E L S

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

SUIVIS INSTRUMENTÉS DE20CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES – EN MAISON INDIVIDUELLE

Slmmaire

Conception : LENOX – Illustrations : COSTIC – Editeur : AQC – N° ISBN : 978-2-35443-171-6

Introduction ................................................................................................ 5

1 - Technologies deschauffe-eau

thermodynamiques ..................................................... 7

1.1. • Principe defonctionnement ........................................................................................7

1.2. • Typologies dechauffe-eau thermodynamiques ........................................................ 7

1.3. • Caractéristiques desproduits ..................................................................................... 8

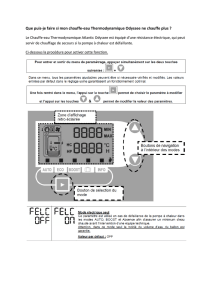

1.4. • Paramètres derégulation ........................................................................................... 9

2 - Caractérisation del’échantillon

d’installations suivies .................................................13

2.1. • Les sites retenus ........................................................................................................ 13

2.2. • Typologies desinstallations dechauffe-eau thermodynamique suivies .............. 15

2.3. • Caractéristiques techniques deschauffe-eau thermodynamiques ....................... 17

3 - Présentation dela métrologie ..............................21

3.1. • Plan decomptage ...................................................................................................... 21

3.2. • Matériel ...................................................................................................................... 22

4 - Principaux résultats dela campagne desuivi

instrumenté .................................................................23

4.1. • Satisfaction dubesoin d’ECS ................................................................................... 23

4.2. • Durée demontée entempérature ........................................................................... 24

4.3. • Consommation électrique ........................................................................................ 25

4.4. • Niveau deperformance (COP) ................................................................................. 26

5 - Principaux enseignements desaudits .................29

5.1. • Provenance del’énergie valorisée pourla production d’ECS ............................... 29

5.2. • Risque demise endépression dulocal .................................................................. 30

5.3. • Qualité del’air aspiré parle chauffe-eau thermodynamique ................................ 31

5.4. • Pertes decharge duréseau aéraulique deraccordement ..................................... 32

5.5. • Spécicités deschauffe-eau thermodynamiques surair extrait ........................... 32

5.6. • Risque derecirculation d’air entre lerejet etl’aspiration ...................................... 33

5.7. • Préservation del’étanchéité del’enveloppe dubâtiment ...................................... 34

5.8. • Risque denuisances acoustiques ............................................................................ 34

5.9. • Risque derecirculation d’eau parle mitigeur thermostatique ............................. 35

5

P R O G R A M M E D ’ A C C O M P A G N E M E N T D E S P R O F E S S I O N N E L S

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

SUIVIS INSTRUMENTÉS DE20CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES – EN MAISON INDIVIDUELLE

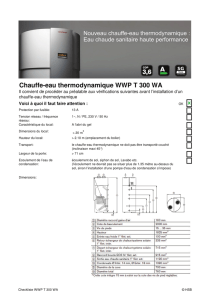

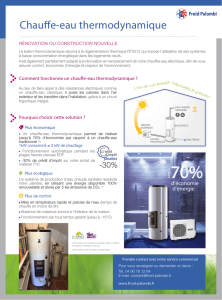

Le chauffe-eau thermodynamique est un générateur autonome de

production d’eau chaude sanitaire associant une pompe à chaleur et

un réservoir de stockage.

Cette solution est en fort développement avec 200modèles à usage

domestique commercialisés et environ 35 000 unités vendues en

2012sur le marché français, soit une progression de 30 % par rapport

à 2011.

La croissance rapide de ce marché se fait dans un cadre technique

qu’il convient de mieux maîtriser, avec une offre comprenant plu-

sieurs typologies de produits admettant des congurations d’instal-

lation variées et en l’absence de document technique encadrant les

règles de conception, de dimensionnement, de mise en œuvre et de

maintenance.

Ainsi, en amont de l’écriture des règles de l’art sur les chauffe-eau

thermodynamiques, une campagne de suivis instrumentés a été réali-

sée pour :

• auditer des installations réelles an d’identier les bonnes pra-

tiques et les éventuelles « pathologies » chroniques ;

• vérier la satisfaction du besoin d’eau chaude sanitaire pour dif-

férentes conditions de fonctionnement selon le paramétrage de

la régulation ;

• mesurer les performances in situ en conditions réelles de

fonctionnement ;

• identier et qualier les principaux facteurs d’inuence sur les

performances.

Vingt installations individuelles équipées d’un chauffe-eau thermody-

namique ont été retenues pour cette campagne.

Introduction

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

1

/

37

100%