Gadrey et Jany-Catrice - Les nouveaux indicateurs de richesse

Marion DIVET

Les nouveaux indicateurs de richesse, Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice, collection

Repères, Édition 2012

Introduction :

Économistes français et professeurs à l'Université de Lilles, Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice sont

spécialisés dans l’étude de l’emploi dans les services et des indicateurs économiques et notamment de

nouveaux indicateurs économiques face aux limites de la croissance économique. Les auteurs proposent

dans cet ouvrage un bilan international de ces avancées. Leur objet central est celui des indicateurs synthétiques

récents, apparus en particulier depuis les années 1990. Le choix de cette période n’est pas hasardeux puisque la

création de l’indice de développement humain (IDH) du Programme des Nations Unies pour le Développement

en 1990 a été suivie d’un foisonnement d’indicateurs composites cherchant à dépasser les limites du PIB. Les

auteurs précisent d’emblée qu’ils excluent de leur analyse certains indicateurs, en particulier les mesures non

synthétiques, celles dont la notoriété n’est pas établie, ou encore les tentatives qui ne leurs semblent pas à

même de fournir une base fiable de comparaisons internationales (le capital social par exemple). Il est vrai que,

malgré leur relative nouveauté, les indicateurs alternatifs de richesse sont de plus en plus nombreux. Le sujet est

donc vaste et les auteurs devaient procéder à des choix, des choix politiquement sélectionnés au terme de

conflits au terme de rapports de force dans lesquels économistes, statisticiens et comptables s'inscrivent eux-

même.

Tout d'abord, le PIB comme indicateur de croissance, demeure l'indicateur central sur lequel les

sociétés développées fondent leurs jugement de progrès. Pour autant aujourd'hui ses limites sont mises en

exergue et d'autres indicateurs attirent à présent l'attention sur des problématiques à tonalité plus sociale et

environnementale. Car bien que la croissance économique soit essentielle pour améliorer les dimensions de la

vie quotidienne, le PIB se témoigne pas le la question qualitative de son contenu ou de sa répartition. Ce livre

ouvre donc les perspectives vers des indicateurs composites et synthétiques nouveaux qui se développent pour

contrebalancer les jugements de progrès purement économiques. Il s'agit donc en effet davantage d'indicateurs

« socio-économiques et écologiques ». On les qualifie généralement d'agrégats alternatifs car ils visent à

compléter les indicateurs traditionnels mais en se basant sur des critères humains, sociaux et davantage

environnementaux à savoir donc la construction d'un nouveau système de valeurs. Alain Desrosières affirme en

effet que les indicateurs statistiques sont issus de conventions.

I) A la recherche d'indicateurs alternatifs

•Indicateurs, systèmes de valeurs et formation des jugements

Le débat public sur le rôle tenu par les indicateurs de richesse est d'une grande importance qui s'est

accrue avec le ralentissement de la croissance. L'une des hypothèses proposée par les deux auteurs est que les

grands indicateurs économiques et sociaux ne sont pas seulement des reflets passifs des phénomènes qu'ils

résument. Ils font partis de l'environnement qui structurent nos cadres cognitifs, notre vision du monde, nos

valeurs. De fait la domination de certains d'entre eux n'est pas neutre .

•Un retard français en cours de rattrapage

La France dispose de dispositifs publics de qualité en matière de production d'indicateurs sociaux et

d'observation des inégalités qui pour autant n'ont pas bénéficié d'effort et de ressources à la hauteur des

« problèmes sociaux » des deux dernières décennies. Il était impossible d'avoir une idée précise de l'éventail

des revenus. De nombreux acteurs ont contribué à la mobilisation scientifique et économique pour développer

cette production d'indicateurs. Il faut penser notamment au CNIS présidé par J. Freyssinet dans le rapport

« Niveaux de vie et inégalités sociales » de décembre 2006. Dans ces ouvrages qui ont relancé les débats

publiques ne cherchent pas un mouvement d'opposition à la comptabilité nationale, c'est un mouvement de

relativisation et d'intégration de la comptabilité nationale actuelle dans des problématiques

multidimensionnelles.

II) Le PIB et la croissance en question

Le calcul de la croissance économique repose sur la définition du produit intérieur brut composé de la

valeur ajoutée marchande des biens et services qui se vendent dans un pays durant une année. On

ajoute à cela le coût de production des services non marchands des administrations publiques. La

croissance est donc l'augmentation du PIB, à savoir, la progression du volume de toutes les productions de

biens et de services.

Cette façon de mesurer la richesse nationale donne cinq effets :

⁃Tout ce qui se vend avec une valeur ajoutée va gonfler la PIB indépendamment de l'accroissement ou

non du bien-être (BE) individuel et collectif.

⁃De nombreuses activités qui participent au bien-être ne sont pas prises en compte parce qu'elles n'ont

pas de valeur marchande tels que l'activité domestique ou le bénévolat.

⁃La mesure du PIB ne rend pas compte des inégalités économiques, sociales.

⁃Il ne comptabilise pas non plus les satisfactions de consommation des biens qui pourtant sont

essentielles à la mesure du progrès . Le produire est supérieur au bien-être.

⁃Le PIB est un flux et ne tient pas compte du patrimoine, des stocks ainsi que des « externalités ».

⁃

Le PIB n'est en effet pas fait pour mesurer le bien-être. Certains parlent de fonder des « comptes satellites »

portant sur des thèmes divers (éducation, santé) il s'agit surtout de trouver de nouveaux indicateurs autrement et

parallèlement, mieux adaptés à l'idée de développement humain, de développement écologique et social.

•Le PIB, croissance et bien-être

Les autres présentent de nombreux exemples permettant de mieux saisir à quel point les notions de PIB et de

croissance économique sont éloignés des idées de développement et de bien-être.

On ne déduit pas les dégâts du modèle actuel de croissance.

Premier exemple : Une société victime d'un grand nombre d'accidents de la route, de pollution, de délits,

d'urbanisation non maîtrisée, aura tendance « toute chose égale part ailleurs » à avoir un PIB plus gros qu'une

société plus saine. Car nécessairement, elle aura tendance à orienter une plus grande partie de ses ressources

économiques et ses activités vers la réparation des dégâts, sans progression globale du bien être. Fred Hirsh le

montre en 1976 en disant que « si la température extérieure baisse et que l'on augmente le chauffage pour

maintenir la température intérieure constante, il n'y a pas de progression du bien être ». On peut remplacer la

température par « la pollution, les accidents, les délits », et « pousser le chauffage » par « augmenter la

production réparatrice ou défensive. »

Deuxième exemple : La destruction organisée de la forêt amazonienne est une activité qui fait progresser le PIB

mondial par la production de bois, l'agriculture intensive mais, le PIB ne compte pas les pertes de patrimoine

naturel tout en comptant positivement la destruction organisée. Il en est de même pour une entreprise qui pollue

une rivière. Ces dégâts qui nuisent au bien être sont comptés comme de la richesse économique.

Le coût des externalités négatives ne se reflète pas sur le marché.

On ne compte pas des contributions positives essentielles au bien être.

En contraignant ou en incitant de plus en plus les gens à travailler et donc réduite leur temps de loisir, ce

problème n'est perçu que par le progrès du PIB. Le PIB ne considère pas la progression du temps libre comme

une richesse digne de ce nom.

Aussi, l'action bénévole ne fait pas partie des activités qui contribuent à la riche nationale au sens du PIB parce

qu'elle est gratuite et non monétaire.

Troisième exemple : Le travail domestique majoritairement réalisé par les femmes est largement oublié alors

même qu'il représente des volumes énormes et contribue au bien être. Si on décidait d'attribuer la même valeur

monétaire par heure de travail, l'activité domestique, cela pourrait doubler le PIB.

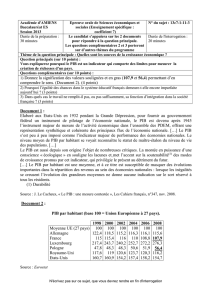

A coté de la « croissance de quoi », se pose davantage aujourd'hui la question de la « croissance pour qui? » et

donc l'état des inégalités. Joseph Stiglitz affirmait qu'entre 1990 et 2005, la croissance aux États-Unis avait

profité uniquement au décile supérieur (10% les plus riches) les déciles inférieurs avaient connu une stagflation

et une régression notoire du pouvoir d'achat.

III) Les indicateurs de développement humain

Les quatre indicateurs historiques du PNUD

Le PNUD a publié entre 1990 et 2009 un rapport biannuel sur le développement humain qui fait état des

indicateurs économiques, sociaux et environnementaux. Le principal est l'IDH, il est un indicateur composite

d'après trois critères : Le PIB par habitants en parité de pouvoir d'achat, l'espérance de vie à la naissance et le

niveau d'instruction de la population. A partir de 1995, le PNUB fonde trois autres indicateurs, l'ISDH afin

d'évaluer les différences entre les hommes et les femmes, il conduira à l'indice des inégalités de genre indiquant

les « pertes » en termes de développement causées par les inégalités entre femmes et hommes. L'IPH est crée en

1997 et signale la pauvreté humaine et mesure les « déprivations » multiples dont souffle chaque individu.

Mais il y a deux variantes selon si le pays est développé ou en voie de développement. Ce sont les pays

nordiques qui obtiennent les meilleurs résultats qu'en à la prévalence de la pauvreté les pays les plus mal

classés sont le Royaume-Unis, les États-Unis, l'Irlande et l'Italie en terme de performance. Le PNUD a mis en

place en 2010 un vaste chantier de réforme des principaux outils prenant davantage en compte l'idée de

« libertés et élargissement des choix » des individus. Les indicateurs ont affiné leur contenu, par exemple pour

l'IDH la dimension de l'instruction est la combinaison d'une variable de durée moyenne observée de

scolarisation et d'une variable attendue de scolarisation. On utilise aussi une moyenne géométrique qui permet

une plus grande incidence des variables sur la moyenne obtenue, la méthode est moins accessible aux non-

spécialistes.

IV) Les indicateurs composites à dominante sociale

Les indicateurs présentés ont en commun d'être concernés par des questions d'inégalités, de pauvreté et

de « grands problèmes sociaux ».

L'indice de santé sociale : Mis au point par l'Institute for Innovation in Social Policy à l'université de

Fordham, NY. Les premiers travaux datent des années 1980, l'indice de santé sociale a acquis une grande

réputation internationale depuis 1996, il est un indicateur social synthétique visant à concurrencer ou à

compléter le PIB dans les jugements de progrès. Il se calcule à partir de 16 variables élémentaires regroupées en

5 composantes associées à des catégories d'âge. Un article de Miringoff présente en 1996 sur un même

graphique les variations du PIB et celles de ce nouvel indicateur . Le décrochage des deux indicateurs vers

1973 produisait un effet visuel spectaculaire, le PIB continuant à progresser, l'ISS plongeant nettement et

durablement). S'il est critiqué scientifiquement, il attire l'attention sur les pathologies sociales.

Le BIP 40 Baromètre des inégalités et de la pauvreté en France : La santé économique et la santé boursière

ont droit à des indicateurs synthétiques médiatisés. Il a été mis au point en 2002 le nom est une référence

ironique à la fois au PIB et au CAC 40. Il se doit de couvrir plusieurs dimensions des inégalités et de pauvreté,

de construire pour chaque dimension un indicateur permettant de suivre l'évolution dans le temps des inégalités

correspondantes et additionner ces variables pour obtenir un indicateur global. Cela touche l'emploi et le travail,

la santé, les revenus, l'éducation et enfin le logement et la justice. Entre 1980 et 2005, les inégalités et la

pauvreté ont baissé jusqu'en 2002 où elles sont reparties à la hausse.

L'indice de sécurité personnelle (ISP) : Il a été mis en place en 1990 et offre l'avantage de retenir certaines

dimensions peu présentes dans les indicateurs alors présentés.La sécurité dont il est question est considérées

comme majeure dans la perception et la mesure du bien-être. Trois dimensions à cela, la première est relative à

la sécurité économique grâce à la sécurité de l'emploi et la sécurité financière, puis on note la sécurité face à la

santé et enfin la sécurité physique. Il s'agit de cerner la qualité de vie des individus sous l'angle des insécurités

regroupées dans un même indicateur.

L'indice de bien-être économique d'Osberg et Sharpe : La première originalité de ces travaux des années

1980 réside dans le fait qu'il combine deux grandes méthodes d'agrégation et de synthèse à savoir la moyenne

pondérée de variables et la monétarisation de certaines variables. La seconde originalité relève de l'intégration de

la dimension de sécurité économique ce qui prend donc en compte la vision de bien-être comme réducteur des

inégalités et des risques sociaux.

Quatre dimensions constitueraient un indicateur idéal de bien être économique :

⁃les flux de consommation courante

⁃l'accumulation de nette de ressources productives

⁃la répartition des revenus, de la pauvreté, des inégalités

⁃le degré de sécurité ou d'insécurité économique : « inquiétude causée par l'incapacité à être protégé

contre les pertes économiques potentielles ». Les acteurs ont adopté une approche par des risques

« désignés » selon la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est la potentialité des risques

qui est évaluée pondérée par la part de la population concernées.

Les indicateurs territoriaux : Il s'agit souvent de bilans rassemblant plusieurs variables, leur usage peut faire

partie d'une stratégie politique ou de communication.

Par exemple l'ISS régional, engagée dans un projet de nouveaux indicateurs de richesse pour son territoire, la

région Nord-pas-de-Calais a crée un indice maniable.Les conditions de santé sociale sont réalisées à partir :

⁃concept large de santé sociale

⁃cohésion sociale du territoire

⁃capital social et capacités individuelles

Les régions souvent très bien classées en termes de richesse économique sont nettement moins performantes en

matière de santé sociale (L'île de France passe de la 1ère place à la 15e). Cela prouve qu'aucune corrélation

n'unit les niveaux de santé sociale et les niveaux de richesse économique.

V) Les premières extensions du PIB

L'idée de la construction de nouveaux indicateurs de richesse réside dans celle d'une comptabilité nationale

corrigée ou du moins enrichie par la prise en compte de variables fondées sur une conception de la richesse

produite sous l'angle de la contribution au bien-être non prises en compte dans le PIB. Les années 1970

ont marqué le débat scientifique interne aux experts de la comptabilité nationale.

En dépit de la domination scientifique et symbolique du PIB, des tentatives voient le jour car le périmètre des

richesses dignes d'être comptées ont évolué avec le temps.

Personne ne demande des comptes sur le bonheur on ne peut d'ailleurs « pas faire des comptes nationaux du

bonheur » ! Mais il est nécessaire de s'attacher aussi aux indicateurs synthétiques non monétaire.

Un exemple de convention révisable : le travail domestique : Il n'est pas évident pour les compteurs

nationaux, d'expliquer au lecteur que lorsque Monsieur fait son potager ou bricole et Madame fait le ménage et

s’occupe des enfants, seul le premier contribue à la richesse nationale. Cela masque les conventions de

répartition des rôles entre les hommes et les femmes. Les plus pragmatiques prône une exclusion des service

domestiques de la production nationale concernant la difficulté de la production d'information sur la production

de services domestiques, la difficulté de leur valorisation monétaire et leur utilité réduite pour la politique

économique courante.

Les travaux précurseurs de Nordhaus et Tobin : Dans leur article « is Growth Obsolete ? » de 1973, ils

procèdent à la déduction d'éléments ne contribuant pas selon eux au bien-être avec ainsi une valeur normative.

Ils évaluent un bien-être actuel distingué du bien-être durable. La mesure diffère des comptes classiques en

raison du poids excessif du loisir et des activités non-marchandes. En revanche les considérations

environnementales pèsent peu si bien que dans les résultats obtenus, la croissance économique et ces indicateurs

de bien-être sont fortement corrélés sur la période de 1929-1965. Cela conduit les auteurs à considérer que la

croissance n'est pas un si mauvais indicateur de bien-être.

IV) PIB environnementaux et empreinte écologique

Ces nouveaux indicateurs dits « verts » ajoutent aux chiffres de la CN des estimations monétaires de

valeurs liées à des gains ou des pertes de qualités de l'environnement ainsi que des qualités sociales.

PIB vert et IBED indice de bien-être durable : Ces indices sont monétarisés et font jouer un rôle important à

la durabilité environnementale. Le mouvement de construction s'est ralentie depuis les années 2000 en raison

des vives critiques des impasses de monétarisation générale pour traiter les enjeux de soutenabilité forte. Une

des difficultés rencontrée concerne les dépenses « défensives », il s'agit de cesser de considérer comme

contribution positive à la richesse les dépenses qui servent à réparer les dégâts et les dommages collatéraux de

nos modes de vie (par exemple les dépenses de soins médicaux sont passées de 3% à 9,2% du PIB entre 1950

et 2010 → augmentation par l'accroissement de l'espérance de vie, des dépenses et gaspillages des dégâts

sanitaires) et il faut tenir compte des effets destructeurs d'un environnement malsain.

IBED : consommation marchande des ménages + services du travail domestique + dépenses publiques non

défensives- dépenses privées défensives – coûts des dégradations de l'environnement – dépréciation du capital

naturel § formation du capital productif

Deux ajustements à cela : l'indice de Gini reflétant les inégalités est appliqué au montant de la

consommation des ménages. Cet indice ne mentionne pas le temps de loisir et le capital humain qui font partie

du BE humain. Nombreux sont les écologistes qui critiquent ces indicateurs sur leur méthode de construction

proche d'une vision faible de la soutenabilité écologique.

L'aggravation des crises écologiques conduit à mettre en avant désormais l'irréversibilité de certains

dommages de la nature, réchauffement climatique, perte de la biodiversité et des ressources de l'océan,

désertification et ces indicateurs ne peuvent intégrer de tels seuils critiques.

L'empreinte écologique (EE) : Il est parmi les seuls à être purement environnemental. On cherche à refléter

d'une part le degré d'utilisation de la nature par l'homme à des fins de production et de consommation

matérielle. Car l'idée qui préside à sa construction est la suivante : les activités humaines de production et de

consommation utilisent des ressources naturelles dont certaines sont non renouvelables (gaz, pétrole, matériaux

fossiles) alors que d'autres renouvelables sans intervention humaine, pour autant que leur usage respecte

certaines limites (sols, forêts, eau, atmosphères). Ce sont ces dernières qui intéressent l'EE car elles fournissent

des matières premières et absorbent des déchets. Mais ces ressources renouvelables ne sont-elles pas en train de

s'épuiser compte tenu de l'épuisement par l'humanité du « capital naturel » ?

Dans la méthode, les ressources renouvelables utilisées pour satisfaire les besoins économiques d'une

collectivité humaine peuvent être converties en superficie de la planète marquée par l'empreinte de l'activité

humaine qui peut être calculée pour l'ensemble de l'humanité, d'un pays, une région, ville ou un ménage.

L'empreinte écologique par habitant de l'humanité a progressé de 1960 à 1970 et elle est stagnante depuis. Cette

comptabilité s'appuie sur les modes de consommation et sur les techniques de production en vigueur mais qu'il

existe bien selon les auteurs d'autres modes de vie qui peuvent réduire fortement l'empreinte écologique sans

compromettre des objectifs jugés fondamentaux de la civilisation en termes de qualité et de diversité de

l'alimentation, des logements, des soins médicaux.

On observe toutefois des inégalités quant à l'EE : l'EE moyenne d'un Etatsunien en 2008 est de 7,2 hectares

alors qu'il est de 1,45 pour un Africain. Il faudrait près de quatre planètes si chaque habitant du monde suivant

le mode de vie d'un Américain.

Le Happy Planet Index s'inspire de l'EE pour se construire en 2006 comme sans doute le plus provocateur.

Il s'agit du « bien-être subjectif durable » et laisse en effet une place prépondérante à la satisfaction subjective

globale des individus par rapport à la vie qu'ils mènent. Cet indicateur permet de poser les questions sur les

valeurs et les priorités des sociétés compte tenu de leur classements usuels selon la richesse économique et

selon cet indicateur de BE subjectif durable.

VII) 2007-2012 : au-delà du PIB, dans plusieurs voies

Cet ouvrage a été réactualisé par deux fois pour pallier les lignes qui ont considérablement bougé,

initiées par les réflexions sur les concepts et les méthodes qui contestent l'omniprésence du PIB et présentent de

nouveaux enjeux.

La commission européenne et l'OCDE innovent : La contribution de ces deux institutions à la construction

d'indicateurs a davantage été portée par des personnalités marquantes chez les statisticiens ou les économistes

(commission Stiglitz). En 2007 la conférence « Au-delà du PIB » affirme que pour « mesurer efficacement le

progrès, la richesse et le bien-être, il faut recourir à des indices aussi clairs qu'accessibles que le PIB, mais aussi

globaux. Ils doivent intégrer des aspects tant sociaux qu'environnementaux. Les enjeux mondiaux tels que le

changement climatique, la pauvreté, les fortes pressions sur les ressources rendent essentiel la prise en compte

de ces aspects. » 5 actions à réaliser à court terme :

⁃ajout d'indicateurs environnementaux et sociaux au PIB

⁃quasi-instantanéité des informations pour les décideurs

⁃précision accrue des rapports sur la distribution et les inégalités

⁃préparation d'un tableau de bord européen de développement durable

⁃extension des comptes nationaux aux thématiques environnementales et sociale

A partir de 2010 l'action de ces institutions s'est beaucoup essoufflée car elle passait à coté des enjeux

principaux de la société civile. En 2012, l'OCDE lance l'indicateur du vivre mieux faisant la synthèse de dix-

neuf variables et se détourne en partie du PIB. Mais la corrélation positive entre le classement des pays selon le

PIB et selon ce nouvel outil invitent certains observateurs comme Éric Le Boucher, directeur des Enjeux-Les

Échos à dire qu'au bout du compte « le bien-être est dans le PIB ». De plus les variables choisies sont pour la

plupart liées à la conception individualiste et anglo-américaine du BE personnel au détriment du BE collectif et

social, il n'y a rien sur les indicateurs d'inégalités, de pauvreté, de chômage.

La « commission Stiglitz » (2008-2009) : assisté d'Amartya Sen et J-P Fitoussi, cette commission a pour but

de « déterminer les limites du PIB en tant qu'indicateur des performances économiques et du progrès

social, réexaminer les problèmes relatifs à sa mesure, identifier les informations complémentaires qui pourraient

6

6

1

/

6

100%