fait la mondialisation à l`esthétique

Revue Proteus – Cahiers des théories de l’art

1

Revue Proteus no 8 – que fait la mondialisation à l’esthétique ?

Édito

Voilà près d’un siècle que des artistes comme Pablo Picasso et André Breton

ont porté une attention particulière sur des objets traditionnels provenant

d’Afrique, d’Océanie, d’Asie ou des Amériques. Le regard qu’ils avaient alors

sur ces objets n’était pas particulièrement anthropologique, il était pleinement

formel.

Peu de temps après cette ouverture, le monde artistique se disputait sa

capitale : les débats pour savoir qui de Montmartre ou de Montparnasse

régnait sur l’art ont laissé la place à ceux concernant New-York, Berlin,

Londres et Paris. Toutefois, une telle mondialisation semble oublier de

nombreuses régions du monde. L’art de ces régions est habituellement nommé

« non occidental », comme si cela suffisait à en dégager une spécificité et une

unité. Cette appellation par la négation montre bien qu’il ne s’agit pas d’une

définition, mais tout au plus de la reconnaissance maladroite d’une auto-

proclamation culturelle. D’un côté, ce label réducteur vient

a priori

marquer

d’un sceau géographique, voire anthropologique, les pratiques de ces artistes ;

d’un autre, l’existence-même de ce label permet de faire de ces arts délaissés un

véritable objet d’étude. On le voit bien, le problème n’est pas que théorique, il

est aussi pratique. Parce qu’il faut bien l’avouer, c’est uniquement lorsqu’un

artiste provient d’une culture que l’on pense lointaine et différente de la sienne

que l’on adopte ce regard teinté d’anthropologie amatrice. Comme si la culture

déterminait la pratique artistique des

autres

, mais pas des

nôtres

. Au-delà, il

s’agit de savoir ce qui est le plus réducteur entre appréhender une œuvre

indépendamment du contexte culturel dans lequel baigne l’artiste et

l’appréhender à travers ce filtre comme si l’œuvre était pré-déterminée. Pire

serait de la voir comme un document à travers lequel découvrir non pas une

œuvre ou un artiste, mais une culture, sans même se déplacer. Il faut aussi se

garder de penser que les artistes ignorent ces questions, certains considèrent au

contraire les différentes manifestations de la mondialisation comme un

véritable matériau artistique. C’est ainsi toute l’expérience esthétique qui doit

être repensée à l’aune de la mondialisation de l’art contemporain.

En ancrant historiquement la mondialisation dans les premières expéditions

autour du monde, en étudiant le fonctionnement d’institutions artistiques non

occidentales et la répartition d’artistes non occidentaux dans les réseaux de l’art

contemporain, en analysant le regard occidental par le prisme des contextes

postcoloniaux ou encore en étudiant les pratiques artistiques se nourrissant de

la mondialisation, les articles de ce numéro permettent de tracer un horizon

tant disciplinaire que conceptuel de l’impact qu’aurait la mondialisation sur

l’esthétique.

Bruno TRENTINI et Perin Emel YAVUZ

2

Revue Proteus – Cahiers des théories de l’art

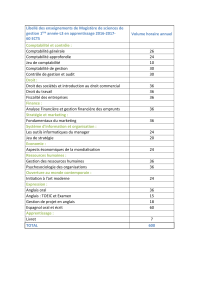

Sommaire

Que fait la mondialisation à l’esthétique ?

Du monde fait le Tour du monde

Christophe GENIN (UNIVERSITÉ PARIS I, ACTE).....................................................................................................4

L’art contemporain chinois, entre métissage créatif et globalisation

Fiona FRIEDMANN (UNIVERSITÉ DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS, I3M) et Paul RASSE (UNIVERSITÉ DE NICE-SOPHIA

ANTIPOLIS, I3M).........................................................................................................................................................14

L’inégale distribution du succès en art contemporain entre les nations à partir des palmarès des « plus grands »

artistes dans le monde

Alain QUEMIN (UNIVERSITÉ PARIS VIII, IEE/CRESPPA)...........................................................................................24

La présence marginale d’œuvres non occidentales sur le marché de l’art contemporain

Femke VAN HEST (ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM, ERMECC)..........................................................................39

Esthétique(s) contemporaine(s) et migration(s) postcoloniale(s)

Seloua LUSTE BOULBINA (UNIVERSITÉ PARIS VII, LCSP)..............................................................................................56

Pensées postcoloniales, esthétique de l’art contemporain et mondialisation

Nicolas NERCAM (UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE, CLARE-ARTES)...............................................................64

Faire ses courses au musée du monde

Audrey NORCIA (UNIVERSITÉ PARIS I, HICSA-CPC)..................................................................................................73

Hors-thème

Sex tape

et

road movie

Sandrine FERRET (UNIVERSITÉ RENNES 2, ARTS : PRATIQUES ET POÉTIQUES).................................................................83

3

Revue Proteus no 8 – que fait la mondialisation à l’esthétique ?

Du monde fait le Tour du monde

L’EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE À L’ÈRE DU TOURISME DE MASSE

La formation artistique et esthétique

par le « Grand Tour »

Pour mettre en regard les notions d’esthétique et

de mondialisation, je souhaiterais porter l’accent

sur ce qui est actuellement leur condition maté-

rielle de réunion : le tourisme. Qu’on le veuille ou

non, qu’on en soit conscient ou non, on est tous

pris aujourd’hui, à des degrés divers, par l’indus-

trie du tourisme, qui appartient également aux

industries culturelles. J’entends par tourisme non

seulement l’organisation d’un voyage pour décou-

vrir d’autres horizons mais encore la motivation

qui préside à une telle excursion, une expérience

humaine de l’altérité qui nous affecte corps et

âme. En effet, le tourisme fut d’abord un mode

d’éducation typique de l’aristocratie ou de la haute

bourgeoisie, particulièrement chez les Anglais : le

Grand Tour. Cette formule désignait une manière

de parfaire son éducation en allant à l’étranger, en

Italie au premier chef. Parcourir le monde, en

Europe comme au Proche et Moyen Orient,

ouvrait l’esprit par la découverte d’autres cou-

tumes, d’autres goûts, d’autres saveurs, d’autres

pensées, d’autres lumières.

Les artistes, poètes et peintres aspiraient à

effectuer ce Tour, d’autres lieux apportant

d’autres esthétiques, c’est-à-dire d’autres sensibili-

tés comme d’autres conceptions de la beauté.

Poussin alla jusqu’à Rome, et y mourut même.

Goethe parcourut l’Italie du nord au sud. Byron

rappela la culture grecque, encore étouffée dans

l’empire ottoman, à une Europe oublieuse. Dela-

croix et Matisse furent éblouis par les lumières et

les matières de l’Afrique du Nord. Michel Leiris

traversa l’Afrique noire d’ouest en est. Gauguin

ouvrit la culture européenne à la vision polyné-

sienne. Victor Segalen, André Malraux, Henri

Michaux, Lucien Bodard furent fascinés par les

modes de vie asiatiques : Chine, Indochine, Japon.

Philippe Soupault découvrit et fit découvrir la

poésie et l’art de l’Amérique du Sud. L’Angleterre

se projeta en Europe pour s’éduquer, comme les

Européens continentaux partirent se former en

Grèce et en Italie, puis dans le monde entier, au

gré des empires qui se faisaient ou se défaisaient.

En quelques siècles le Grand Tour européen

s’étendit en Tour du Monde.

C’est ainsi que Jules Verne put écrire en 1872

Le Tour du monde en quatre-vingts jours

. Pour-

quoi mentionner ce roman d’aventures ? Car il

nous semble caractéristique d’un changement

dans la conception du Tour. Quelle est la nou-

veauté présentée dans ce roman ? Ce n’est pas

l’idée d’un tour du monde puisqu’on pourrait la

faire remonter à

l’Odyssée

ou aux

Argonautiques

même si les périples d’Ulysse ou de Jason ne

concernaient que le monde connu des Grecs

(grosso modo

des actuelles Canaries à la Géorgie

)

.

Ce n’est pas l’accomplissement de ce voyage par

un gentilhomme anglais car c’était une pratique

courante chez les jeunes Lords. Mais c’est l’idée

que le tour du monde est conditionné par la

mécanisation des transports : chemins de fer,

bateau à vapeur. Ce tour du monde n’est alors

plus une formation du corps et de l’esprit par le

lent apprentissage de manières étrangères mais

devient une prouesse technique traversant rapide-

ment des cultures réduites à des clichés. Cette

prouesse est rendue possible par deux conditions

matérielles :

- la maîtrise de la mesure du temps, l’Observa-

toire royal anglais de Greenwich déterminant

le

Prime Meridian

en 1851, maîtrise liée aux

échanges commerciaux maritimes anglais sur

l’ensemble des mers et des océans ; la fin du

roman joue justement sur le décalage horaire ;

- la révolution industrielle passant par un

changement de source d’énergie (le charbon),

de moyens d’action (la mécanisation), d’orga-

nisation du travail (le prolétariat) et d’horizon

des échanges (la mondialisation).

4

Revue Proteus – Cahiers des théories de l’art

Ce tour du monde mécanisé préfigure notre

expérience esthétique du monde actuelle, celle du

tourisme de masse. En effet, la même année, en

1872, le britannique Thomas Cook organisa le

premier voyage touristique autour du monde. Cet

Anglais est un personnage crucial pour la concep-

tion moderne des loisirs, passant du temps de

recueillement intime à l’ère des flux de masse.

Baptiste, il conduisit en 1841 le premier voyage de

groupe organisé pour des militants anti-alcoo-

liques. À partir de 1855 il coordonna pour des

Britanniques un circuit touristique européen, via

Bruxelles, Cologne, Heidelberg, Baden-Baden,

Strasbourg, Paris. En 1869, il proposa la première

croisière sur le Nil, l’Egypte étant sous domina-

tion ottomane, puis sur le canal de Suez tout juste

ouvert1. En 1872 il organisa le premier voyage à

visée touristique qui explora le monde pendant

sept mois. Ce voyage fut l’objet d’une série de

lettres publiées en 1873 :

Letter from the Sea and

from Foreign Lands, Descriptive of a tour Round

the World

2.

Avec l’exemple de Jules Verne dans l’imaginaire

aventurier et le modèle de Thomas Cook dans

l’organisation matérielle, les relations entre esthé-

tique et mondialisation prennent une autre échelle

et un autre sens. Il ne s’agit plus de s’éduquer indi-

viduellement par l’aventure d’une étrangeté, mais

de réitérer des vues convenues. La terre étrangère

n’est plus cette endurance du corps et cette expé-

rience de l’âme qui nous apprend sur les autres

autant que sur nous-même, mais elle est une expé-

rience collective d’une société de loisirs. Non plus

les chemins de traverse, mais les sentiers battus.

Non plus l’effort et le ravissement, mais la détente

et le divertissement. Le touriste d’aujourd’hui,

sauf exception, est de près ou de loin un client de

ce tourisme industriel, qu’il en soit conscient ou

non. La mondialisation fait de l’esthétique un

argument de vente pour le tourisme planétaire.

Justifions cela.

1. Cf. Lionel GAUTHIER, « Les premiers tours du monde à

forfait. L’exemple de la Société des voyages d’Études autour

du monde (1878) », in

Annales de géographie

, 2012, n°686,

p. 347-366.

2. Thomas COOK,

Letter from the sea and from foreign

lands

, Cook, Son and Jenkins, 1873, 124 p., B0008AI5G8.

Circonscriptions conceptuelles

et historiques

Avant toute réflexion plus avant, revenons sur les

mots pour nous accorder sur leur sens.

L’esthétique est un terme grec polysémique.

Brossons en une rapide doxographie généalo-

gique. Chez les Présocratiques, plusieurs occur-

rences apparaissent : chez Xénophane, le divin est

« doué de sensations

(aisthetikon)

dans toutes ses

parties3 » ; chez Héraclite, le sommeil est analysé

comme une occultation des pores des sens

(ais-

thétikon

4

)

; dans l’Ecole pythagoricienne le désir

est compris comme une tendance à une disposi-

tion sensitive

(diathéseos aithétikês

5

)

. L’adjectif

« esthétique » signifie une capacité d’écoute telle

qu’elle relie notre corps et le monde, notre vigi-

lance et notre intelligence. L’esthésie est une

manière de s’apercevoir

(aisthanomai)

qui peut

s’opérer soit par les sens soit par l’intelligence,

mais qui se pose en regard d’un savoir par le rai-

sonnement

(manthano

6

)

. Ainsi esthétique désigne

initialement la faculté sensitive

(aisthétikè

7

)

par

laquelle nous percevons les objets sensibles

(ais-

théta)

, distincts des objets intelligibles

(noéta

ou

mathémata)

.

C’est au sein de cette dichotomie traditionnelle

que Kant abordera l’esthétique transcendantale

comme la fondation de notre faculté sensitive sur

un schématisme transcendantal. Cette même

dichotomie, qui œuvre déjà chez Héraclite, Platon

et Aristote, l’amène à qualifier le jugement de goût

d’esthétique. En effet, si un tel jugement, appré-

ciant la satisfaction de notre désir et l’agrément de

nos sens, n’est pas un jugement de connaissance,

ou un jugement logique et mathématique permet-

tant d’intelliger les

noéta

comme d’étendre nos

connaissances, alors il est

ipso facto

esthétique.

D’où la possibilité de suivre des glissements et

extensions de significations. Le beau étant ce qui

3. XÉNOPHANE, A XXXIII, édition Diels Kranz, t. 1, p. 122.

4. HÉRACLITE, fragments A 16, édition Diels Kranz, t. 1,

p. 148.

5. École pythagoricienne, D VIII, édition Diels Kranz, t. 1,

p. 474.

6. Cette distinction court, par exemple, dans le

Phèdre

de

PLATON.

7. Voir, par exemple, ARISTOTE,

De l’Âme

, 431a 11.

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

1

/

92

100%