La dérivation

1

Chapitre 3

La dérivation

I. La dérivation affixale.

A. Les affixes.

1. Affixes et désinences.

Les affixes et les désinences sont des morphèmes liés.

Les désinences sont des marques de la flexion (conjugaison, déclinaison, variation en nombre

et genre).

Ex.: faisions (fais = radical, i = désinence temporelle, ons = désinence personnelle). Les dési-

nences s’organisent en paradigmes clos; elles servent à adapter un mot à la syntaxe de la

phrase et à la référence (fonction, temps, personne, nombre, genre).

Les affixes sont des préfixes et des suffixes.

Leur liste et leur sens sont plus difficiles à établir, et leur emploi laisse une place arbitraire

dans l’usage.

Ils servent à former des mots différents.

Obs.

1. Une autre classification distingue:

- des affixes flexionnels (les désinences)

- des affixes dérivationnels.

Les marques de genre et de nombre peuvent être considérées comme une troisième sorte de

morphèmes liés plutôt que comptées au nombre des désinences.

2. A. Martinet fait la distinction entre:

- les mots construits (synthèmes), ou groupement de monèmes conjoints correspondant à un

choix unique;

- les mots fléchis (syntagmes), où chaque élément fit l’objet d’un choix séparé.

3. Les désinences se placent après les affixes.

Ex.:

tapoter (tap- = radical, -ot- = suffixe, -er = désinence)

chatons (chat- = radical, -on = suffixe, -s = désinence).

4. Dans certaines langues, il y a une troisième catégorie d’affixes, appelés infixes. Ils

s’insèrent à l’intérieur du radical.

2

En français, il n’y a pas d’infixes. Toutefois, certains auteurs utilisent ce terme pour désigner

un élément comme -is- dans fertiliser, parce qu’il n’est jamais en fin de mot (à la différence

de -ot- dans tapoter, par exemple, qu’on trouve aussi dans palôt. Mais, il s’agit d’un suffixe

placé après le radical. Comme ce suffixe forme des verbes à partir des adjectifs, il est néces-

sairement suivi d’une désinence verbale. C’est pourquoi, on peut parler des suffixes -iser,

-oter, etc.

5. L’opposition entre affixes (suffixes) et désinences est moins nette avec certaines terminai-

sons:

- dans les séries comme éléphant, éléphant-e, éléphant-eau, chat, chat-t-e, chat-on, le féminin

marqué par -e est considéré comme désinence, tandis que -eau et -on qui sert à la formation

du nom qui désigne le petit sont considérés comme suffixe.

- la terminaison -é des adjectifs est considérée comme une désinence de participe passé (si

l’adjectif est en relation avec le verbe; ex. doré, fatigué) ou un suffixe (si l’adjectif est en re-

lation avec un nom, comme dans accidenté, zélé). La même chose pour -u dans résolu ou dans

pointu, barbu. Lorsque le verbe est lui-même dérivé d’un nom, comme dans le cas de choco-

later, il paraît indifférent de dériver l’adjectif (chocolaté) du verbe et du nom (le résultat for-

mel et sémantique est le même).

- les adjectifs verbaux en -ant (amusant, brillant) sont considérés comme des conversions de

participes présents. On peut se demander si c’est aussi le cas des noms (dirigeant, fabricant,

habitant) ou s’il faut voir ici un suffixe -ant formateur de noms d’agent.

- la désinence d’infinitif est traitée comme un suffixe par certains auteurs, quand elle permet

de dériver un verbe d’un nom ou d’un adjectif (ex. fouine > fouiner, jaune > jaunir). «Les dé-

sinences verbales jouent le rôle de verbalisateurs» (J. Dubois et F. Dubois-Charlier, La déri-

vation suffixale en français, chapitre 8).

6. Plusieurs suffixes n’ont pas d’autre rôle que de marquer une classe syntaxique.

Ex.

-age (il produit le nom du procès à partir d’un verbe)

-tion (id.)

-(i)té (il produit le nom d’une qualité à partir d’un adjectif qualificatif)

-eur (id.).

Ainsi, assembler et assemblage ont le même contenu sémantique exprimé sous deux classes

syntaxiques.

Ces suffixes qui marquent seulement la classe syntaxique se distinguent de ceux qui apportent

une signification lexicale supplémentaire (comme -oir(e), qui produit des noms de lieu ou

3

d’instrument sur des bases verbales), et de ceux qui ne transforment pas la classe syntaxique

comme les diminutifs, péjoratifs, collectifs, formateurs de noms de métier, de contenant, de

doctrine.

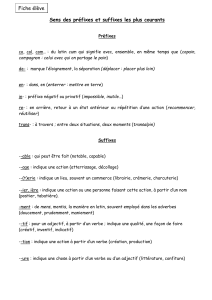

2. Sens des affixes.

Les affixes, comme les mots, sont identifiés par une forme, un emploi et un sens.

Synonymie

Il est ici question des affixes qui ont des formes différentes et s’appliquent aux mêmes classes

de base avec le même sens.

Ex. À propos d’une plaine où il y a du vent, on dit qu’elle est ventée ou venteuse. Dans ce cas,

les deux affixes sont substituables et les dérivés sont synonymes.

Obs.

1. Dans la plupart du temps, dans l’usage, les affixes concurrents ne sont pas substituables.

Ex.

On dit réparation et lavage, mais jamais *lavation et *réparage.

On dit enrichir et alourdir, mais jamais *arichir et *enlourdir.

2. On ne peut pas préciser dans quelle proportion la distribution des affixes est aléatoire ou

commandée par des contraintes phonétiques, morphologiques ou sémantiques.

3. Il arrive souvent que deux mots construits sur une même base avec deux affixes concur-

rents se spécialisent arbitrairement.

Ex.

blanchissage (du linge) et blanchement (de l’argent sale)

tendresse (d’une personne) et tendreté (de la viande)

Les dérivés ne sont donc pas des synonymes.

Homonymie

Les affixes homonymes ont la même forme et produisent des dérivés de sens très différent.

Souvent, ils s’attachent à des bases de catégorie grammaticale différente.

Ex.

-eur 1 produit des noms de qualités sur adjectif (grandeur)

4

- eur 2 produit des noms d’agent sur verbe (coureur);

age 1 produit des noms d’action sur verbe (dérapage);

age 2 produit des noms de sens collectif sur nom (feuillage).

Obs.

1. Lorsqu’ils s’attachent à des bases qui ont la même classe grammaticale, seulement le sens

les différencient.

Ex.

de- 1 a un sens privatif. Ex. débaptiser, défaire, désobéir.

de- 2 a un sens intensif. Ex. délaisser, démontrer.

2. Exemples de dérivés homonymes:

plumage 1 “action de plumer”

plumage 2 “ensemble de plumes”

déposer 1 (la moquette, les rideaux) “enlever (ce qui a été déposé)”

déposer 2 (un paquet quelque part) “poser et laisser”

desservir 1 (la table ou qqn) “enlever les plats servis” ou “ne pas servir”

desservir 2 (un lieu, sujet moyen de transport) “servir”.

Polysémie

Le sémantisme de certains affixes se diversifie selon les bases ou selon les référents.

Ex. 1

-ette 1 produit des noms diminutifs sur noms féminins et sur certains noms masculins (mai-

sonnette, camionette)

-ette 2 produit des noms de petits instruments sur verbe (sonnette, calculette).

Ex. 2

-oir 1 forme des noms de lieu sur verbe. Ex. fumoir, dortoir.

-oir(e) 2 forme des noms d’instrument sur verbe comme mouchoir, arrosoir, bouilloire.

5

Obs.

1. L’identité de forme n’est pas totale parce que seulement -oir 2 a le féminin, essentiellement

pour les instruments appartenant à la sphère domestique. (v. M. Roché, «Le masculin est-il

plus productif que le féminin?», Langue française 96, 1992).

2. C’est le sens du verbe qui détermine le sens du dérivé, selon les considérations pragma-

tiques.

Ex.

mouchoir < se moucher. On n’a pas l’habitude de se moucher dans un lieu spécial, mais avec

un instrument spécial, donc le dérivé sera le nom d’un instrument.

fumoir < fumer. Les deux sens pourraient être possibles dans ce sens (“pièce destinée aux

fumeurs” et “fume-cigarette”.

isoloir < isoler. Le dérivé est à la fois un nom de lieu (”enceinte, lieu dans lequel on s’isole”)

et un dispositif.

3. Il y a une relation entre le sens collectif et le sens locatif du suffixe -erie dans le cas des

noms de lieux (désignés par les dérivés) où abritent des collectivités d’individus.

Ex.

gendarmerie 1 sens collectif (la gendarmerie est intervenue)

gendarmerie 2 sens locatif (la poste est à côté de la gendarmerie).

4. Le suffixe -ier forme des noms à base nominale correspondant à plusieurs types d’objets

entre lesquels existe un rapport métonymique (arbre / fruit, produit, contenant / contenu, etc.).

Ex.

arbre (pommier)

métiers (chapelier)

contenant (beurrier)

instrument (gaufrier).

Obs.

1. Selon D. et P. Corbin, ce suffixe forme d’abord des adjectifs à base nominale (lait >

laitier), qui, substantivés, nomment des objets (animés ou non animés) d’après une propriété

qui les caractérise (laitier “résidu solide constitué d’oxydes, qui se forme à la surface des

métaux en fusion dans les hauts fourneaux et qui est utilisé dans divers secteurs d’activité

(cimenterie, bétons hydrauliques, chemin de fer notamment” (TLF)).

2. Les choix référentiels faits par l’usage paraissent arbitraires.

Ex.

légumier 1 “plat à légumes” (France)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

1

/

29

100%