Anthony Rongvaux

IMMUNOLOGIE

Anthony Rongvaux

Connaître le fonctionnement du système

immunitaire sur le bout des doigts

Arrivé à l’université avec l’envie de sauver les forêts d’Amazonie, Anthony Rongvaux y découvre

l’immunologie et ses questions fondamentales. Son objectif avoué à partir de ce moment: comprendre

comment fonctionne le système immunitaire dans le moindre détail. Une quête qui l’amène à Yale pour y

apprendre les techniques de pointe avec les meilleurs chercheurs de ce domaine.

abnégation. Et ça il n’y a que lui qui puisse

le faire, personne ne va venir faire des

expériences à 5h du matin si ce n’est lui. ».

Un second défi ?

L’enseignement !

Quand il arrive à Yale et qu’il apprend qu’il

devra encadrer des étudiants au laboratoire

Anthony Rongvaux est loin d’être enthou-

siaste… Il avait le sentiment que le temps

qu’il consacrerait à ses étudiants serait

du temps en moins pour se propres re-

cherches. « Finalement, ça s’est révélé être

un deuxième défi dans ma carrière. Quand

on explique une expérience à un étudiant, il

faut encore plus réfléchir à ce qu’on fait, que

lorsqu’on le fait soi-même pour ne pas lui

bIO EN bREF

1978 Naissance à Esch-sur-Alzette

1999 Obtention d’une licence en biologie, ULB

2004 Docteur en biologie, ULB

2005 Post-doctorat, ULB

2006-2013 Post-doctorat, Université de Yale (USA)

2013 Chercheur qualifié FRS-FNRS, ULB

projet -Rôle des sous-populations murines et humaines de

monocytes/macrophages dans la réponse immune innée dans

le contexte de l0infection et du cancer, à l0aide de modèles de

souris et de souris humanisées

Anthony Rongvaux,

physiologie cellulaire, ULB

De l’ornithologie à

l’immunologie

A la fin de ses études secondaires, ce ne

sont pas forcément les globules blancs et

les lymphocytes qui intéressent Anthony

Rongvaux. Ce qu’il aime, c’est l’ornithologie.

« Je m’intéressais beaucoup à la biodiversité,

l’évolution et l’écologie. Je voulais sauver

la planète, les forêts d’Amazonie, tout ça

», se rappelle-t-il. Mais au cours de ses

études, il approche l’immunologie et

découvre une science moins contemplative,

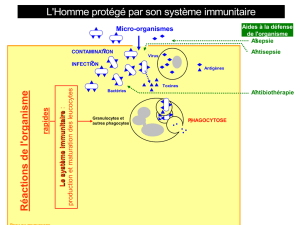

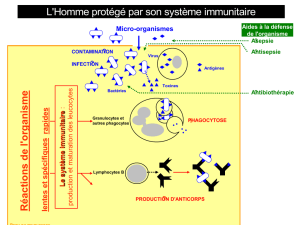

plus cartésienne. « Quand on va chez le

médecin, il n’y a pas une seule maladie

pour laquelle le système immunitaire

n’entre pas en jeu. Il est partout. En outre,

en étudiant le système immunitaire et en

comprenant mieux comment il fonctionne,

on peut contribuer à l’amélioration et à la

découverte de nouveaux traitements ».

Un enchaînement logique

Une fois mordu d’immunologie, tout n’a été

qu’une suite logique explique le chercheur

: le doctorat, le postdoctorat à Yale et

finalement le poste de chercheur qualifié

F.R.S.- FNRS, tout s’est passé naturellement

sans qu’il n’ai l’impression de devoir faire

un choix. « Je voulais comprendre comment

fonctionne le système immunitaire et pour

ce faire, la recherche était ma seule option.

J’avais d’ailleurs déjà postulé comme

aspirant FNRS avant d’avoir commencé

mon mémoire dans le laboratoire de

Jacques Urbain à l’Université Libre de

Bruxelles ». Au départ, il n’y avait que la

recherche fondamentale qui l’intéressait.

Il n’avait pas d’attrait particulier pour la

recherche appliquée. « Mais avec le temps,

j’ai revu mes positions. En effet, à mesure

de mes recherches, j’ai réalisé que c’est

lorsqu’il y a un problème que le système

immunitaire s’active. Il n’y a donc pas

d’intérêt à l’étudier indépendamment

de maladies telles que les infections,

l’inflammation ou les tumeurs. Depuis, j’ai

une vision à plus long terme : je réfléchis à

comment mes travaux pourront être traduits

en recherche appliquée. »

Son modèle : la souris

Pour étudier le système immunitaire,

Anthony Rongvaux travaille sur des rongeurs.

Plus précisément, il construit des modèles

de souris avec un système immunitaire

humain. Mais la souris ne permet pas

de tout étudier ! « La souris est un super

modèle pour les études en immunologie

mais ce ne sont pas des êtres humains, je

dois donc aussi m’intéresser à l’homme. Ce

que je fais en travaillant avec des médecins

et des échantillons isolés de leurs patients.

En travaillant avec eux, je me suis forcément

rapproché de la recherche appliquée mais

je reste un biologiste moléculaire plus

proche de la recherche fondamentale que

la recherche appliquée », sourit-il.

Travailler avec les

meilleurs à Yale

Si à chaque étape de son parcours

scientifique, Anthony Rongvaux a

rencontré des personnes qui l’ont motivé

et enthousiasmé au point de lui donner

envie d’en savoir plus, sa rencontre avec le

Professeur Oberdan Leo a très clairement

été décisive. « Ca a commencé pendant ma

licence quand il m’a dit que si l’envie de

faire de la recherche me prenait, les portes

de son labo m’étaient grandes ouvertes.

Ensuite, quand j’ai fini mon doctorat, il

m’a poussé à postuler chez les meilleurs

chercheurs en immunologie. Ca m’a

forcément motivé et poussé à croire que

c’était possible ».

C’est comme ça qu’en 2006, il s’envole

pour l’Université de Yale aux Etats-Unis.

« Là-bas, j’ai eu la chance de travailler

dans un environnement du top mondial.

C’était vraiment très enrichissant : tant au

niveau intellectuel qu’au niveau technique.

Dans ce laboratoire, il y avait toujours un

chercheur qui connaissait quelqu’un qui

était au courant de la dernière découverte

importante. Par ailleurs, on travaillait

tous dans le même domaine mais de

manière différente et avec différents

modèles expérimentaux. C’est le meilleur

environnement pour apprendre et voir ses

problèmes sous des prismes différents.

Récemment en rédigeant un article, je

me suis demandé comment telle ou telle

expérience avait vu le jour et je me suis

rendu compte qu’aucune n’est sortie de la

tête d’un seul chercheur. Elles sont toutes

le fruit de la discussion entre chercheurs.

Evidemment, après, il n’y a que le chercheur

qui puisse faire avancer ses expériences. Il

faut se concentrer avec détermination et

apprendre d’erreur. Il faut aussi apprendre

à travailler avec chacun individuellement,

ce qui motive l’un ne fonctionnera pas

forcément avec l’autre. J’ai l’impression

que si mes étudiants n’accrochent pas

à la recherche, c’est que j’ai été mauvais.

Et quand on y arrive, on obtient des résul-

tats excellents, ça c’est vraiment super »,

conclut-il.

Elise dubuisson

1

/

1

100%