Le déroulement de la réponse immunitaire

Le déroulement

de la réponse

immunitaire

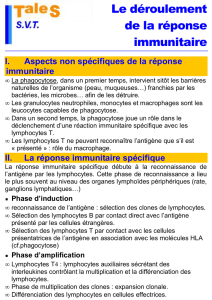

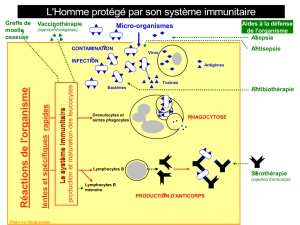

I. Aspects non spécifiques de la réponse

immunitaire

• La phagocytose, dans un premier temps, intervient sitôt les barrières

naturelles de l’organisme (peau, muqueuses…) franchies par les

bactéries, les microbes… afin de les détruire.

• Les granulocytes neutrophiles, monocytes et macrophages sont les

leucocytes capables de phagocytose.

• Dans un second temps, la phagocytose joue un rôle dans le

déclenchement d’une réaction immunitaire spécifique avec les

lymphocytes T.

• Les lymphocytes T ne peuvent reconnaître l’antigène que s’il est

« présenté » : rôle du macrophage.

II. La réponse immunitaire spécifique

La réponse immunitaire spécifique débute à la reconnaissance de

l’antigène par les lymphocytes. Cette phase de reconnaissance a lieu

le plus souvent au niveau des organes lymphoïdes périphériques (rate,

ganglions lymphatiques…)

!"

Phase d’induction

• reconnaissance de l’antigène : sélection des clones de lymphocytes.

• Sélection des lymphocytes B par contact direct avec l’antigène

présenté par les cellules étrangères.

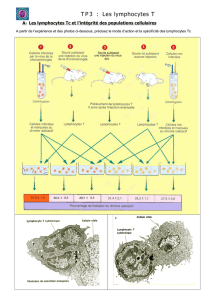

• Sélection des lymphocytes T par contact avec les cellules

présentatrices de l’antigène en association avec les molécules HLA

(cf.phagocytose)

!"

Phase d’amplification

• Lymphocytes T4 : lymphocytes auxiliaires sécrétant des

interleukines contrôlant la multiplication et la différenciation des

lymphocytes.

• Phase de multiplication des clones : expansion clonale.

• Différenciation des lymphocytes en cellules effectrices.

• Lymphocytes B : plasmocytes sécrétant des anticorps circulants (≠

lymphocytes T)

• Lymphocytes T8 : lymphocytes cytotoxiques.

• Cas du SIDA : destruction des LT4 par le virus VIH et des LT8

cytotoxiques! immunodéficience du fait de la diminution des LT4 ;

développement de diverses maladies opportunistes et des LB.

!"

Phase effectrice :

• Réponse à médiation humorale :

− Sécrétion d’anticorps circulants spécifiques du déterminant

antigénique (non-soi).

− Association anticorps/antigène (complexe immun) aboutissant à la

neutralisation de l’antigène.

− Destruction de l’antigène par phagocytose ou avec l’aide du

complément.

• Réponse à médiation cellulaire :

− S’exerçant sur les cellules infectées par des virus, bactéries…

− Reconnaissance de l’association déterminant antigénique/HLA par

les lymphocytes cytotoxiques (LTC).

− Lyse de la cellule-cible grâce à une enzyme : la perforine.

!"

La phagocytose

!"

Mémorisation de la réponse immunitaire spécifique :

• En cas d’une 2ème contact avec le même antigène : réponse plus

rapide, plus efficace.

• Au cours de la phase d’amplification lors de la 1ère rencontre,

certains lymphocytes dits « mémoires » stoppent leur différenciation.

• Ces cellules « mémoires » sont capables de réagir rapidement lors

d’un second contact avec l’agent étranger.

• La vaccination en est le meilleur exemple.

Memopage.com SA © / 2006 / Auteur : Alexandra Vivier des Vallons

1

/

1

100%