rotection contre les surtensions dues à la foudre : la normalisation

rotection contre les surtensions

dues à la foudre : la normalisation

francaise - NFC 15- 100

Mots-clés :

Foudre,

Normalisation,

Installations

électriques,

Basse tension.

par F. SULTANEM, EDF-DER

La protection des installations électriques

à basse tension contre les surtensions

d'origine atmosphérique a récemment

donné lieu à de nombreux travaux de

normalisation. Tour d'horizon sur ceux

menés en France dans le cadre de la

révision de la norme NFC 15-100 et sur

la normalisation internationale.

INTRODUCTION

De nombreux travaux ont été menés au cours des cinq

dernières années dans le cadre des instances de normalisa-

tion sur la protection des installations électriques contre les

effets des surtensions d'origine atmosphérique.

La complexité du sujet résulte essentiellement de la natu-

re stochastique des phénomènes considérés. En effet,

même si la foudre est aujourd'hui un phénomène naturel

dont les mécanismes physiques sont bien connus, la prévi-

sion de son occurrence, de ses conséquences directes et

surtout indirectes, suscite encore des débats passionnés

entre les experts.

Des données scientifiques sur les niveaux de foudroie-

ment, issues d'enregistrements réels, sont maintenant dis-

ponibles dans certains pays, et permettent d'estimer la pro-

babilité annuelle de foudroiement de chaque région. Il

n'existe toutefois pas de statistiques sérieuses sur les

dégâts engendrés par la foudre, et encore moins sur le

nombre et la nature des appareils électriques qui subissent

une défaillance, suite aux surtensions d'origine atmosphé-

rique. La disponibilité de telles données nécessiterait une

longue période d'observation, de plusieurs voire des

dizaines d'années, et les résultats n'auraient de toute façon

,qu'une signification locale.

A partir de ces considérations, on peut mieux cerner la

difficulté de normaliser dans ce domaine et de définir des

règles générales permettant de répondre efficacement aux

différentes situations. C'est ce défi qu'a relevé l'UTE, lors-

qu'elle s'est engagée en 1993 dans la révision des normes

relatives à la protection des installations contre les surten-

sions d'origine atmosphérique et l'utilisation des para-

foudres en basse tension.

La protection des installations électriques à basse

tension contre les surtensions d'origine atmosphé-

rique a donné lieu à de nombreux travaux de nor-

malisation.

En France, les règles de base relèvent du domaine

de la norme NFC 15-100 " Installations électriques

à basse tension ".

Les règles de la nouvelle NFC 15-100 sont basées

sur trois principes complémentaires : la nécessité

de la protection et le choix de son niveau doivent

résulter d'une analyse du risque, les parafoudres

doivent être installés selon les règles de l'art, ils

doivent être coordonnés entre eux et les para-

foudres doivent être conformes à la NFC 61-740

(édition 1995) et garantir une fin de vie maîtrisée.

La situation internationale reste assez confuse et

les textes CEI concernant les parafoudres BT qui

circulent actuellement au TC 64 et au SC 37A sont

encore en déphasage par rapport aux textes fran-

çais actuels.

Much standardization work has been accompli-

shed on the protection of low-voltage electrical ins-

tallations against overvoltages of atmospheric ori-

gin. In France, the baseline standard in this area is

NFC 15-100, on low-voltage electrical installa-

tions.

NFC 15-100 covers three complementary prin-

ciples : protection requirements should be determi-

ned through risk analysis ; lightning arresters

should be installed in accordance with good engi-

neering practice ; lightning arrester installation

should be coordinated, comply with NF C 61-740

(1995 edition) and guarantee controlled end of

life.

The international situation remains fairly confused,

and the IEC texts on LV lightning conductors cur-

rently circulating at TC 64 and SC 37A are still out

of step with respect to the current French texts.

REE

w6

Juin 1998

RISQUES FOUDRE ET SURTENSIONS

Cet article présente la synthèse de ces travaux qui ont été

menés dans le cadre de la norme NFC 15-100 entre 1993 et

1996 et les positionne dans le contexte des travaux de nor-

malisation internationale sur le même sujet [1].

La protection des installations contre le coup de foudre

direct n'est pas traitée ici. Cette protection, utilisée généra-

lement pour les structures de grande hauteur ou abritant

des matériels sensibles, nécessite la mise en oeuvre d'un

paratonnerre. Elle fait partie du domaine d'application des

normes NFC 17-100 et NFC 17-102 [2,3].

LE CONTEXTE

En France, les règles de base de la protection des instal-

lations électriques contre les effets des surtensions induites

par la foudre relève du domaine de la norme NFC 15-100

" Installations électriques à basse tension ". La section 443

de la norme donne les principes de la protection et la sec-

tion 534 traite de l'utilisation des parafoudres comme

moyen permettant de l'assurer. Le guide 15-443 complète

la norme en précisant les méthodes de choix et d'installa-

tion des parafoudres.

Le chapitre 443 de l'édition de 1991 de la NFC 15-100

préconisait l'utilisation d'un parafoudre à l'origine de

toutes les installations alimentées par une ligne aérienne et

situées dans une zone où le niveau kéraunique (nombre de

fois où l'on entend le tonnerre par an) est supérieur à 25.

Le statut réglementaire particulier de la norme NFC 15-

100 a donné de fait à cette prescription un caractère obliga-

toire et l'a soumise au contrôle CONSUEL préalable à

l'alimentation des installations neuves. La mise en pratique

de ce contrôle a soulevé de nombreuses difficultés. Les

cartes de niveaux kérauniques, disponibles à cette époque,

étaient en effet difficilement exploitables pour exercer ce

contrôle de façon rationnelle.

Une deuxième difficulté, liée à la sécurité d'utilisation

des parafoudres est également apparue. Certains produits,

disponibles sur le marché à l'époque, avaient un niveau de

sécurité insuffisant et leur utilisation pouvait présenter un

risque d'incendie pour les installations dans certaines

situations.

Ce sont ces deux derniers éléments qui ont incité à enga-

ger la révision en se fixant comme objectifs de répondre

aux questions suivantes :

- Quand faut-il utiliser une protection ? Comment éva-

luer convenablement les risques ?

- Quel niveau de protection choisir ?

- Où installer les parafoudres ? En tête d'installation, ou

au plus près des matériels à protéger ?

- Comment coordonner une cascade de parafoudres ?

LES PRINCIPES DE BASE

Les règles de la nouvelle NFC 15-100 sont basées sur

trois principes complémentaires :

- La nécessité de la protection et le choix de son niveau

doivent résulter d'une analyse du risque. Cette analyse doit

tenir compte non seulement du degré d'exposition de l'ins-

tallation, mais aussi de la valeur des matériels à protéger et

du coût de leur indisponibilité.

- Les parafoudres doivent être installés selon les règles

de l'art, ils doivent être coordonnés entre eux, et avec les

appareillages de protection de l'installation.

- Les parafoudres doivent être conformes à la NFC 61-

740 (édition 1995) et garantir une fin de vie maîtrisée [4].

PRINCIPES DE LA PROTECTION

(SECTION 443)

La section 443 s'appuie sur les principes de la coordina-

tion de l'isolement pour les matériels à basse tension tels

que définis par la norme CEI 664-1 [5].

L'idée forte qui se dégage de ces principes est que les

installations électriques doivent être conçues pour résister

aux surtensions transitoires les plus élevées auxquelles

elles sont susceptibles d'être soumises - le coup de foudre

indirect en l'occurrence - (on admet qu'il est illusoire de

vouloir tout protéger contre le coup de foudre direct).

Par conséquent, les matériels sont testés en fonction de

leur tenue à l'onde de choc et non aux surtensions tempo-

raires 50 Hz.

La CEI 664-1 admet aussi que le niveau de protection

doit être défini en fonction de l'emplacement du matériel

dans l'installation, donc de la probabilité qu'il a de subir

une surtension élevée, ainsi que de sa fonction dans l'ins-

tallation (partie fixe ou appareil raccord). Enfin, elle donne

la possibilité d'avoir des installations où la situation est

contrôlée par un DPS (Dispositif de Protection contre les

Surtensions - parafoudre par exemple).

Pour introduire ces principes, trois notions de base sont

utilisées dans la section 443.

La notion de tenue au choc des matériels

électriques

Elle caractérise leur tenue vis-à-vis des surtensions tran-

sitoires, notamment celles dues à la foudre.

La notion de catégorie de surtension

Elle permet de classer le matériel en quatre catégories

selon l'emplacement de celui-ci dans le réseau :

. catégorie IV : matériels à l'origine de l'installation

(compteurs, fusible AD,...),

. catégorie III : matériels des installations fixes et dans le

cas où la fiabilité et la disponibilité font l'objet de spécifi-

cations particulières (prises de courant.,....),

. catégorie II : matériels consommateurs d'énergie, ali-

mentés par l'installation fixe (appareils électro-domes-

tiques,...),

. catégorie 1 : matériels pour raccordement aux circuits

REE

N, 6

Protection contre les surtensions dues à la foudre : la normalisation française - NFC 15-100

dans lesquels des mesures sont prises pour limiter les sur-

tensions transitoires à un niveau faible approprié (circuits

électroniques protégés par exemple).

La CEI 664-1 définit pour les matériels de chaque caté-

gorie les niveaux de tension assignée de choc (tableau 1) et

les distances minimales d'isolement dans l'air acceptables

en fonction des critères d'environnement.

Catégories de surtensions Tension assignée de choc

(volts)

1500

2500

III

IV

4000

6000

Tableau 1. - Tension assignée de choc pour les matériels

alimentés directement par un réseau 230 volts.

La notion de situation de maîtrise

des surtensions

On distingue :

- la situation naturelle où - grâce aux caractéristiques

mêmes du système - on peut s'attendre à ce que les surten-

sions transitoires présumées soient inférieures à un niveau

défini,

- la situation contrôlée où - grâce à des moyens spéci-

fiques de réduction des surtensions (parafoudres, éclateurs,

transformateurs,...) placés à l'origine de l'installation - on

peut s'attendre à ce que les surtensions transitoires présu-

mées soient inférieures à un niveau défini.

RÈGLES DE PROTECTION

Elles se résument ainsi :

- Lorsque l'installation est alimentée par un réseau à basse

tension entièrement souterrain, une protection n'est pas

nécessaire si les matériels de l'installation ont une tension de

tenue aux chocs conforme à la CEI 664-1 (tableau 1).

- L'installation d'un parafoudre à l'origine de l'installa-

tion est recommandée pour les installations alimentées par

un réseau aérien ou torsadé sur façade et comportant du

matériel sensible.

REGLES D'UTILISATION DES

PARAFOUDRES BT (SECTION 534)

La protection des installations contre les coups de foudre

indirects peut être obtenue par l'utilisation des parafoudres

BT. Ces dispositifs sont destinés à écouler le courant de

foudre vers la terre et empêchent le développement des

surtensions.

L'utilisation des parafoudres pose néanmoins plusieurs

difficultés notamment en ce qui concerne le choix du niveau

de protection (tension d'amorçage) et du courant de déchar-

ge (courant de foudre écoulé). Un mauvais choix de para-

foudre peut avoir un effet pervers et augmenter le niveau de

risque pour l'installation. En effet, s'il est mal dimensionné,

il peut mettre en danger l'installation qui l'abrite.

De plus, le parafoudre est exposé aux surtensions tempo-

raires générées par le réseau. Or, même si l'amplitude de ces

surtensions est généralement plus faible que celle des sur-

tensions de foudre, leur durée est nettement plus longue et

l'énergie qu'elles véhiculent dépasse le niveau acceptable par

le parafoudre. Elle conduit généralement à sa destruction.

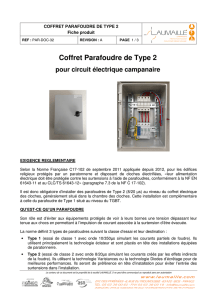

La section 534 donne les règles de choix et d'installation

des parafoudres. Elle précise que les parafoudres à l'origine

de l'installation doivent être disposés entre conducteurs

actifs et terre avec des liaisons courtes « 50 cm). Ils doi-

vent avoir un niveau de protection maximal de 2,5 kV et

un courant de décharge d'au moins 5 kA. Les parafoudres

doivent être conformes à la NFC 61-740 (édition 1995)

afin de garantir la sécurité de leur utilisation en fonctionne-

ment et en situation de défaut et garantir plus particulière-

ment une fin de vie maîtrisée sans risque pour les installa-

tions et les personnes.

La section 534 traite aussi des mesures de protection

associées aux parafoudres. Il s'agit notamment des décon-

necteurs qui peuvent être internes ou externes au para-

foudre et qui doivent assurer en toutes circonstances la

protection contre le court-circuit et les contacts indirects.

Les déconnecteurs doivent être coordonnés avec les pro-

tections éventuelles en amont de l'installation.

Le parafoudre, ou son déconnecteur, doit être équipé

aussi d'un dispositif de signalisation de fin de vie. Cette fin

de vie ne doit pas engendrer un court-circuit neutre-terre

dans les installations à régime de neutre TT ou IT.

CHOIX ET INSTALLATION DES

PARAFOUDRES - LE GUIDE C 15-443

Le guide C 15-443, publié en 1996, est destiné à explici-

ter les sections 443 et 534 de la NFC 15-100. Il donne

notamment une méthode empirique d'analyse du risque

destinée à aider à évaluer la nécessité d'utiliser un para-

foudre dans une installation donnée. Il donne aussi les élé-

ments nécessaires pour le choix, l'installation et la coordi-

nation des parafoudres Il est illustré par un certain nombre

d'exemples pratiques.

Analyse du risque

Nous avons expliqué précédemment que l'un des prin-

cipes selon lesquels a été rédigée la section 443 consiste à

ne pas réglementer l'utilisation d'une protection contre les

surtensions de foudre, mais de la recommander sur la base

d'une analyse du risque.

S'agissant d'un risque pour les biens, l'évaluation de la

conséquence de ce risque comporte forcément une part

subjective, individuelle. C'est pourquoi il est bien précisé

dans le guide que la méthode d'analyse proposée est avant

REE

? 6

Juin 1998

RISQUES FOUDRE ET SURTENSIONS

tout un outil d'aide à la décision. Elle est empirique et nul-

lement exhaustive. Son résultat doit être pondéré en fonc-

tion des situations particulières et surtout du niveau de

risque acceptable par l'utilisateur de l'installation. Son éla-

boration suppose une concertation entre l'installateur et

l'utilisateur de l'installation.

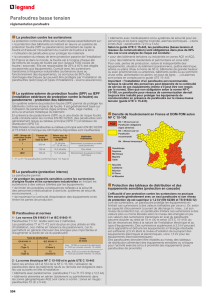

L'analyse du risque se fonde sur la probabilité d'appari-

tion des surtensions et sur le bilan économique entre les

coûts de la protection et les conséquences prévisibles des

surtensions. Elle considère donc les paramètres suivants :

- la probabilité de foudroiement de la zone,

- le mode de transmission des surtensions d'origine

atmosphérique,

- la topographie du site,

- la nature et la valeur des matériels à protéger,

- le coût de l'indisponibilité de l'installation,

- l'existence éventuelle de surtensions de manoeuvre.

Dans la pratique, pour estimer l'intérêt de l'installation

d'un parafoudre, on calcule les deux grandeurs suivantes :

- F le niveau d'exposition aux surtensions de foudre, qui

s'exprime par la relation :

F N, (1 + 2 L,,+T,,, +d)

où :

Ng est la densité de foudroiement locale,e

L la longueur de la ligne aérienne BT alimentant l'ins-

tallation (L IT. =0,5),

HTmax

THTA un facteur dépendant du type de réseau HTA alimen-

tant le poste HTA/BT,

d un coefficient prenant en compte la situation de la

ligne aérienne et de l'installation.

G les conséquences matérielles des perturbations, qui

s'exprime par la relation :

G S + M + 1

où :

S exprime la sensibilité du matériel,

M exprime le prix du matériel,

1 exprime le coût de l'indisponibilité du matériel.

En reportant les valeurs de F et de G dans un tableau à

deux entrées, on obtient ensuite une évaluation de l'intérêt

d'utiliser un parafoudre dans le cas de l'installation étudiée.

Cependant, des réserves doivent être émises concernant

cette méthode. En effet, même si les paramètres considérés

sont incontestablement les plus pertinents, et qu'ils sont

introduits dans les équations de façon à incrémenter la

valeur de F au G lorsque le risque ou sa conséquence aug-

mente, la pondération du poids relatif de chacun des para-

mètres, ainsi que l'évaluation finale du résultat, ont été

déterminés de façon arbitraire, basée sur le bon sens et

l'expérience des experts qui ont participé à la rédaction de

la norme.

Prise en compte des surtensions de manoeuvre

La prise en compte de ces surtensions doit se faire après

évaluation du risque lié aux surtensions atmosphériques.

L'installation de parafoudres destinés à protéger contre

les surtensions d'origine atmosphérique permet, en général,

de se prémunir contre les surtensions de manoeuvre.

Toutefois, lorsque l'installation comporte du matériel géné-

rant des surtensions ou lorsqu'elle est susceptible d'en subir

en provenance du voisinage, on peut être conduit à instal-

ler une protection ou à en changer le dimensionnement

même si l'évaluation du risque, selon la méthode proposée,

ne le conseillait pas.

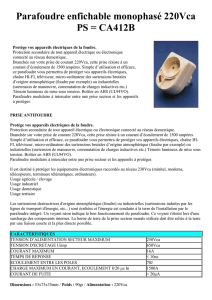

Caractéristiques des parafoudres

Le guide C 15-443 donne des éléments concernant les

parafoudres utilisables pour assurer la protection. Il s'agit

notamment du rappel de certaines caractéristiques de la

NFC 61-740, norme des parafoudres BT. Parmi les diffé-

rents points précisés, on peut relever les points suivants :

- La tension maximale de régime permanent du para-

foudre U doit être supérieure à la tension nominale du

réseau Uo, variations incluses. Elle doit prendre en compte

les surtensions prévisibles de longue durée. En pratique U

doit être supérieure à 1,5 Ua en régime TT et TN et à 1,732

U en IT.a

- Le courant de fonctionnement permanent du para-

foudre 1 doit être faible afin de ne pas perturber les protec-

tions différentielles de l'installation.

- Le niveau de protection U du parafoudre doit être

choisi en tenant compte des caractéristiques des matériels à

protéger.

- Le parafoudre doit être protégé par des déconnecteurs

internes ou externes pour prévenir l'emballement ther-

mique, le court-circuit ou le défaut à la terre.

Installation des parafoudres

Le guide recommande d'installer les parafoudres à l'ori-

gine de l'installation. La protection de base consiste à dis-

poser les parafoudres entre conducteurs actifs et terre.

Selon le régime du neutre, les parafoudres sont installés

entre phase et terre (TT, TN, IT), et neutre et terre (TT,

TN-S, IT). Optionnellement, des parafoudres entre phase

et neutre peuvent également être installés (TT, TN-S).

Dans ce cas, il convient de choisir U > 1,1 U

Les prises de terre des masses conformes aux normes

NFC 13-100, NFC 13-200, NFC 15-100 et NFC 17-100

sont considérées satisfaisantes. Il est recommandé d'inter-

connecter les prises de terre de plusieurs bâtiments appar-

tenant à la même installation.

Dans le cas où le matériel à protéger est situé à plus de

30 m de l'origine de l'installation, une protection complé-

mentaire est recommandée si le risque est élevé. Un soin

particulier doit alors être apporté à la coordination des

deux niveaux de protection.

REE

? 6

Juin 1998

Protection contre les surtensions dues à la foudre : la normalisation française - NFC 15-100

Les conducteurs de connexions du parafoudre doivent

avoir une section minimale de 4 mm'et être aussi courts

que possible « 50 cm).

Le fonctionnement des dispositifs de protection du para-

foudre doit être coordonné avec celui des dispositifs de

protection de l'installation, situés en amont, de façon à pri-

vilégier la continuité de l'alimentation ou celle de la pro-

tection en cas de fin de vie du parafoudre.

Le guide donne aussi des indications sur le choix du

courant de décharge des parafoudres en fonction de la

sévérité d'exposition de l'installation.

Coordination entre plusieurs parafoudres

La coordination du fonctionnement de plusieurs para-

foudres utilisés en cascade ou en parallèle dans la même

installation est un sujet difficile pour lequel il existe actuel-

lement différentes théories.

Le guide aborde ce sujet de façon pratique et donne des

éléments d'aide pour le choix des niveaux de protection et

des courants de décharge des parafoudres installés à l'origi-

ne de l'installation et de ceux installés au niveau des équi-

pements.

En l'absence d'une étude spécifique de coordination, il

est possible d'utiliser un tableau simple pour sélectionner,

en fonction de la distance, une combinaison de parafoudres

ZnO permettant d'assurer une coordination efficace.

Le guide se termine avec plusieurs exemples qui illus-

trent, d'une part, l'utilisation de la méthode d'analyse du

risque, et d'autre part, le choix des parafoudres et leur

coordination.

LA SITUATION SUR LE PLAN

INTERNATIONAL

La situation internationale reste assez confuse et les

textes CEI concernant les parafoudres BT qui circulent

actuellement au TC 64 et au SC 37A sont encore en dépha-

sage par rapport aux textes français actuels.

La protection contre les surtensions d'origine atmosphé-

rique est traitée actuellement dans les chapitres 443 et 534

de la CEI 364. Cette norme préconise l'installation d'un

parafoudre à l'origine des installations alimentées par une

ligne aérienne située dans une zone où le niveau kérau-

nique est supérieur à 25. Les récentes révisions de la

norme ont introduit deux nouvelles variantes :

1. la possibilité d'utiliser une analyse du risque pour déci-

der de l'utilisation d'une protection,

2. la possibilité d'assurer la protection par des parafoudres

installés sur le réseau de distribution.

Au CENELEC, une proposition récente de l'Allemagne

a permis d'introduire ce sujet au programme de travail du

comité 64. Un projet de norme basé sur les sections 443 et

534 de la CEI sera proposé aux comités nationaux en 1998

Actuellement, plusieurs travaux sont en cours à la CEI

dans le but de traiter le problème de l'utilisation des para-

foudres BT :

- la France a proposé les nouvelles sections 443 et 534

de la NFC 15-100 à la CEI,

- l'Allemagne a proposé d'intégrer ses règles d'installa-

tion de parafoudres BT sur le réseau de distribution public

parmi les mesures de protection,

- une méthode d'analyse du risque est à l'étude,

- un guide sur les surtensions sera bientôt diffusé aux

comités nationaux,

- un guide pour la sélection des parafoudres est aussi en

voie d'achèvement au SC 37 A.

L'obtention d'un consensus dans ce domaine reste diffi-

cile, car il faut bien constater que dans de nombreux pays

ce concensus n'existe même pas sur le plan national.

L'appréciation de l'importance réelle du problème et son

appréhension dans le cadre des réglementations nationales,

diffèrent aujourd'hui en fonction des pays considérés.

En effet, d'une part, l'existence même des surtensions

d'origine atmosphérique est assez variable en fonction des

situations géographiques, et d'autre part la propagation de

ces surtensions sur les réseaux et dans les installations est

dépendante des régimes de neutre HTA et BT des réseaux

de distribution et des conditions de mise à la terre des ins-

tallations.

Trois concepts de protection semblent émerger dans les

débats actuels :

- Le concept Nord-américain où l'on considère que la

probabilité des surtensions accompagnées d'un courant

élevé est très faible. L'utilisation de petits para-surtenseurs

dans les appareils ou les socles de prise de courant est

considérée alors suffisante pour garantir un niveau de sécu-

rité convenable. L'utilisation de parafoudres BT est réser-

vée à la protection des installations particulièrement sen-

sibles. Ce concept est probablement justifié sur les réseaux

de type Nord-américain avec mise à la terre directe des

neutres HTA et BT, où la longueur des réseaux BT reste

généralement très courte. Ce concept est probablement jus-

tifié sur les réseaux en TN de type Nord-américain.

- Le concept Allemand qui consiste à installer des para-

foudres BT sur les réseaux de distribution publique et limiter

leur utilisation au niveau des installations aux régions forte-

ment exposées et aux situations où une protection foudre

complète est recherchée (paratonnerres + parafoudres). Dans

ce cas, on préconise d'ailleurs des parafoudres ayant la capa-

cité d'écouler des courants forts. Ce concept est probable-

ment justifié dans le contexte allemand, caractérisé par une

distribution publique en régime TN avec une proportion de

lignes aériennes relativement faible, et des surtensions tem-

poraires maîtrisées à un niveau bas.

- Le concept français qui privilégie l'utilisation d'une

protection à l'origine de l'installation dimensionnée pour

des courants de foudre de quelques kA.

REE

? 6

juin 1998

6

6

1

/

6

100%