en savoir plus sur les papillons

Les papillons commencent leur vie sous forme d'oeuf.

Les papillons peuvent pondre jusqu'à plusieurs centaines

d'oeufs, soit individuellement, soit en masses.

De ces oeufs naissent des chenilles (1). Les chenilles, qui sont

en réalité les larves des papillons, se nourrissent activement

et muent un certain nombre de fois, se débarrassant chaque

fois de leur exosquelette devenu trop petit. Puis, après un

certain temps, elles cessent de se nourrir, partent à la

recherche d'un endroit approprié pour se transformer en

adulte et se métamorphosent en chrysalide. D'importants

changements physiologiques se produisent à l'intérieur de

la chrysalide.

Chez les papillons diurnes, la chrysalide est habituellement

fixée la tête en bas sur une branche de la plante hôte ou sur

tout autre support approprié se trouvant à proximité. Une

fois cette profonde transformation achevée, l'adulte, ou

imago, émerge enfin.

Le cocon est une enveloppe de soie tissée par les chenilles

de certaines espèces de papillon nocturne dont la bouche

est pourvue de glandes séricigènes dérivées des glandes

salivaires. Le cocon a pour fonction de protéger la chrysalide.

Les chenilles de certains papillons nocturnes ne tissent pas

de cocon et s'enfouissent plutôt dans le sol ou se réfugient

à l'intérieur de la tige de la plante hôte pour se transformer

en chrysalide.

Le papillon constitue l'étape ultime du développement de

l'insecte et ne subit donc plus de mue. Les papillons, quelle

que soit leur taille, ont terminé leur croissance et ne gran-

dissent donc plus. Par contre, tout comme chez les humains,

on peut observer des différences de taille importante entre

les individus d'une même espèce.

Dans une même espèce, chaque individu diffère de tous les

autres par une série de détails : la taille, les dessins sur les

ailes... peuvent varier. Cette variabilité est plus importante

chez les espèces récentes, non encore stabilisées, que chez

les anciennes espèces.

À mesure qu'un papillon vieillit, ses ailes se détériorent au

contact des feuilles, des fleurs et des branches. À la suite de

ces contacts répétés, les papillons perdent non seulement

des écailles, mais aussi des fragments d'ailes. Même avec

les ailes endommagées, les papillons parviennent cependant

à voler, quoique leur performance peut s'en trouver affectée.

Le degré de détérioration des ailes est une bonne façon

d'évaluer l'âge d'un papillon et de déterminer s'il vient

d'émerger ou, au contraire, s'il vole déjà depuis un certain

temps.

Même s'ils parviennent à échapper à leurs prédateurs, de

nombreux papillons ne vivent que quelques jours ou, au

mieux, quelques semaines. En revanche, certains papillons

diurnes comme le morio (Nymphalis antiopa) peuvent vivre

jusqu'à dix mois en passant l'hiver dans un état de diapause.

(1) Information supplémentaires sur les chenilles

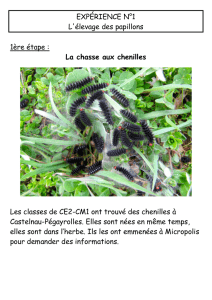

Les chenilles possèdent des pièces buccales de type broyeur

et se nourrissent habituellement du feuillage d'une ou de

quelques espèces de plante bien précises. Certaines chenilles

sont si spécifiques qu'elles n'ont qu'une plante hôte, tandis

que d'autres se montrent beaucoup plus polyvalentes à

cet égard. Certaines chenilles spécialistes se nourrissent

d'excréments d'animaux ou d'autres insectes, tandis que

d'autres mènent même une vie aquatique et se nourrissant

de plantes aquatiques.

Cycle de vie

Toutes les chenilles finissent par devenir des papillons.

Les larves de certains autres groupes d'insecte peuvent

ressembler étrangement à des chenilles. Les larves les plus

susceptibles d'être confondues avec des chenilles sont

celles des mouches à scie (tenthrèdes, diprions, etc.), qui

sont en réalité des guêpes, et non des mouches. La ressem-

blance est si frappante que même des spécialistes se

laissent berner.

Dans le meilleur des cas, l'identification d'un papillon à

l'espèce d'après les caractéristiques de sa chenille soulève

des difficultés importantes. Premièrement, les chenilles

peuvent changer de couleur en vieillissant et devenir plus

sombres avant de muer. Deuxièmement, la forme de la

chenille varie souvent d'un stade larvaire à l'autre.

À l'heure actuelle, il n'existe aucun guide décrivant les chenilles

de toutes les espèces de papillon vivant dans une région

donnée. Un certain nombre de guides permettent cependant

d'identifier les chenilles au moins jusqu'à la famille. L'élevage

de chenilles jusqu'à l'âge adulte est souhaitable, car il per-

met de mieux comprendre les premières étapes du cycle de

développement. En résumé, pour la très grande majorité

des espèces de papillon, le stade adulte est bien connu,

mais les stades larvaires le sont souvent beaucoup moins.

Cycle de vie

Actuellement, on estime à environ 140 000 le nombre des

espèces de papillons, dont 20 000 espèces diurnes et 120

000 espèces nocturnes. C’est l’un des ordres d’insectes les

plus importants quantitativement. Chaque année, plus de

600 nouvelles espèces de papillons sont découvertes.

Même si les papillons de nuit (hétérocères) sont réellement

beaucoup plus nombreux dans le monde, l’exposition

présente principalement des papillons diurnes (rhopalocères)

puisqu’ils sont beaucoup plus actifs de jour et rendent ainsi

la visite plus agréable.

Le mot « papillon » dérive directement du latin « papilio ».

En anglais, l'origine du mot « butterfly » est plus incertaine.

On croit qu'il provient du mot anglo-saxon « butterfloege

», qui signifie beurre volant. Ce mot désignait fort proba-

blement le citron (Gonepteryx rhamni), belle espèce aux

ailes jaune vif commune en Europe et déjà bien connue à

l'époque des anglo-saxons. On ignore cependant comment

et quand on en est venu à étendre le sens du mot à tous les

papillons.

Les papillons sont plus actifs et visibles par temps ensoleillé

ainsi que le matin lorsqu’ils se nourrissent.

Chez la plupart des papillons, la bouche est modifiée en une

longue trompe repliée sur elle-même à la façon d'un ressort

de montre. Les papillons utilisent leur trompe pour aspirer le

nectar des fleurs ou les jus qui s'échappent des fruits fer-

mentés ou de la charogne, ou encore la sève qui exsude des

arbres. Quelques espèces de papillons nocturnes possèdent

des pièces buccales de type broyeur, tandis que d'autres

sont totalement dépourvus de bouche et ne s'alimentent

plus au stade adulte. Il y a même une espèce de papillon

nocturne qui se nourrit du sang qui s'échappe des blessures

des animaux.

Les papillons les plus rapides sont probablement les hes-

péries et certains Nymphalidae. Certains de ces papillons se

déplaceraient à plus de 50 km à l'heure. La plupart des pa-

pillons diurnes ne dépassent cependant pas les 8 à 20 km à

l'heure. Les papillons se laissent souvent porter par le vent

pour accroître leur vitesse de vol, en particulier lorsqu'ils se

sentent menacés par un prédateur. Les papillons diurnes qui

vivent en milieu découvert, notamment les espèces des ré-

gions arctiques et de la toundra ou celles qui vivent dans les

prairies, maîtrisent très bien cette technique. Durant ses mi-

grations, le monarque se laisse également porter par les

vents rapides, même le courant-jet.

Un très grand nombre d'organismes, allant des bactéries et

des virus jusqu'aux reptiles et aux oiseaux, se nourrissent de

papillons. Les papillons ont recours à diverses stratégies

pour éviter de devenir la proie de ces prédateurs..

Mode de vie

C’est sous les tropiques que les papillons présentent les

couleurs et les formes les plus variées, et que le nombre des

espèces est le plus élevé. Dans les zones au climat tempéré,

les espèces de grande taille représentent l’infime minorité

des peuplements de lépidoptères, n’atteignant que des di-

mensions tout à fait modestes. En revanche, la diversité de

leur mœurs est bien plus grande, ce qui est une con-

séquence directe des conditions climatiques très partic-

ulières à ces régions, soit l’alternance d’une saison chaude

et d’une saison froide.

Un très grand nombre d'organismes, allant des bactéries et

des virus jusqu'aux reptiles et aux oiseaux, se nourrissent de

papillons. Les papillons ont recours à diverses stratégies

pour éviter de devenir la proie de ces prédateurs. En voici

quelques-unes :

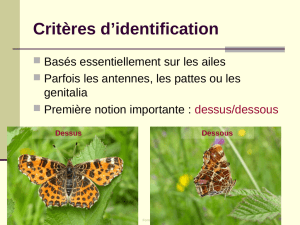

Le camouflage : Le polygone est un expert dans l'art du

camouflage. Le contraste entre la coloration vive du dessus

des ailes et les marbrures sombres du dessous est frappant.

Lorsque ce papillon se tient immobile sur la litière, les ailes

relevées, il se confond si bien avec les feuilles, les ombres et

les ramilles qui l'entourent qu'il devient pratiquement invis-

ible.

La coloration prémonitrice ou avertissante : En raison de

sa livrée orange et noire des plus contrastantes, le monar-

que passe difficilement inaperçu. Certains pourront s'éton-

ner de voir un insecte s'afficher aussi ostensiblement.

Pourtant, la plupart des prédateurs l'évitent. En réalité, il

utilise cette coloration vive pour avertir ses prédateurs po-

tentiels qu'il est inconsommable en raison des toxines qu'il

contient. La stratégie est efficace, car en général, les pré-

dateurs comme les oiseaux apprennent rapidement à éviter

les insectes qui possèdent une livrée prémonitrice.

La coloration-éclair : Une likenée perchée sur l'écorce d'un

arbre est très difficile à voir, mais si elle est découverte et

attaquée par un oiseau, elle relève subitement ses ailes pour

exposer ses ailes postérieures vivement colorées. L'effet de

surprise est tel qu'il permet souvent à la likenée d'échapper

à son agresseur.

Les ocelles : Les ocelles peuvent avoir plus d'une fonction.

Par exemple, les papillons hiboux (également connus sous le

nom de caligos) présentent sur la face inférieure de leurs

ailes postérieures, vers l'arrière du corps, deux gros ocelles

qui ressemblent étrangement aux deux grands yeux que

pourrait avoir un animal de plus grande taille. Si le prédateur

n'est pas effrayé par ce qu'il voit, il peut passer à l'attaque.

Dans ce cas, c'est habituellement ce qu'il croit être la tête de

sa victime qu'il vise. Avec ses deux grands ocelles situées à

l'arrière du corps, le papillon hibou a donc plus de chance

de survivre. Les papillons qui ont survécu à de telles at-

taques se reconnaissent facilement à leurs ailes postérieures

échancrées.

Absorption de chaleur

Comme tous les autres organismes poïkilothermes (p. ex.

les reptiles), les insectes sont des animaux « à sang froid ».

Toutefois, quelques groupes d'insectes ont acquis la faculté

d'élever leur température corporelle par diverses adapta-

tions comportementales. Un de ces comportements con-

siste à s'exposer au soleil pour absorber la chaleur produite

par les rayons solaires.

Les couleurs plus foncées absorbent évidemment mieux la

chaleur que les couleurs plus pâles. C'est la raison pour

laquelle la proportion de papillons foncés est en général

plus élevée à haute altitude ou dans les régions polaires que

dans les régions plus chaudes ou de basse altitude.

Coloration

Par rapport aux autres insectes, les papillons ont une vision

moyenne. Ils sont par contre avantagés par rapport à la plu-

part des autres insectes, car ils perçoivent les couleurs. La

différenciation des couleurs chez les papillons est toutefois

plus fine dans la bande ultraviolette du spectre lumineux.

Les papillons ne perçoivent donc pas les couleur comme

nous. Un grand nombre de fleurs possèdent des zones qui

sont visibles uniquement dans l'ultraviolet. Nous sommes

donc incapables de voir ces taches, mais les papillons et

d'autres insectes, comme les abeilles, les perçoivent très

bien et sont attirées par elles.

L’existence des papillons avec traces fossiles remonte au

crétacé, soit à 180 000 000 d’années. Leurs ancêtres, très

primitifs, sont probablement apparus avant la période du

Carbonifère, plus de 350 000 000 d’années avant notre ère.

(2) Information supplémentaire :

DIURNES VS NOCTURNES

Techniquement parlant, les papillons diurnes ne représen-

tent en réalité qu'un type particulier de papillon nocturne.

Voici toutefois quelques caractéristiques générales qui

aident à les distinguer : les papillons diurnes volent unique-

ment le jour, tandis que certains papillons nocturnes volent

le jour et d'autres, la nuit. Au repos, les papillons nocturnes

replient leurs ailes en toit de chaque côté du corps, tandis

que les papillons diurnes les relèvent et les maintiennent ac-

colées les unes contre les autres. Le thorax et l'abdomen

sont habituellement plus gros et plus velus chez les papil-

lons nocturnes que chez les papillons diurnes. Le meilleur

trait distinctif demeure cependant la structure des antennes,

qui sont terminées en massue chez les papillons diurnes,

plumeuses et amincies de la base au sommet chez les pa-

pillons nocturnes. Mais pour chaque différence relevée entre

les deux groupes, on peut trouver des exceptions.

Coloration

1

/

5

100%