Téléchargez le PDF - Revue Médicale Suisse

H. Abouzeid

introduction

La cataracte est responsable d’environ la moitié des cas de cé-

cité dans le monde. Selon les estimations de 2004 de l’OMS,

la Suisse a un taux de chirurgie de plus de 4000 cas par mil-

lion/habitants par an, ce qui fait partie des plus hauts dans le

monde.1 Depuis son introduction en 1967 par Charles Kehlman,

la phacoémulsification représente la technique de choix pour

cette chirurgie. Elle a permis de réduire largement le risque de complications et

d’améliorer les résultats réfractifs postopératoires.2,3 Toutefois, les complications

peropératoires telles que la rupture de la capsule postérieure ou antérieure du

cristallin, ou l’astigmatisme induit, et les complications postopératoires telles que

l’œdème cornéen secondaire ou surtout l’endophtalmie sont autant de complica-

tions à gravité et fréquence variables qu’il serait souhaitable d’arriver à limiter au-

tant que possible.4

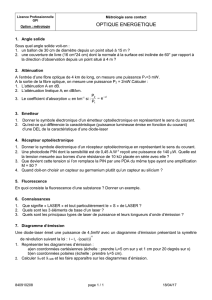

Le femtolaser (figure 1) (laser femtoseconde) pour la chirurgie de la cataracte

a été utilisé pour la première fois au monde en 2008 par le Professeur Zoltan Nagy

à Budapest.5 A ce jour, 1000 chirurgiens dans 42 pays utilisent déjà cette techno-

logie et cela représente environ 100 000 interventions de cataractes pratiquées

dans le monde sur les environ 20 millions opérées. Au dernier congrès de l’Ame-

rican Academy of Ophthalmology, à la question de savoir si le femtolaser était

l’avenir de la chirurgie de la cataracte, 93% des participants ont répondu par l’af-

firmative. De grands experts internationaux se positionnent en faveur de cette

nouvelle technologie dans la chirurgie de la cataracte.6 Le femtolaser permet de

pratiquer trois étapes importantes de la chirurgie de la cataracte : les incisions

cornéennes, le capsulorhexis ou ouverture de la capsule du cristallin et la frag-

mentation du noyau.7-9 Il est également possible de pratiquer des incisions arci-

formes cornéennes pour corriger l’astigmatisme. Quatre machines produites par

quatre compagnies différentes sont à ce jour commercialisées (Alcon LenSx,

Bausch and Lomb Victus, Optimedica Catalys, LensAR), mais seules deux d’entre

elles permettent aujourd’hui de pratiquer les trois étapes précitées.

Cette technologie est en plein essor, et il est certain qu’elle bénéficiera d’amé-

liorations notables dans les prochaines années, voire même les mois à venir. L’ac-

Femtocataract surgery : a promising

future ?

Introduced in 2008, femtolaser is playing a

more and more significant role in cataract sur-

gery. This laser allows to perform three steps

of the cataract surgery : the corneal incisions,

the capsulotomy, and the lens fragmentation.

The prooved advantages of the technique

are a better quality of the incisions with a re-

du ced induced astigmatism, a better reliabi-

lity and reproducibility of the capsulotomy

with a better stability of the implanted lens

and a reduction of the use of ultrasounds

which can negatively affect the cornea. To

date, there is no prospective randomized

study that has proven the superiority of this

technique in terms of refractive results or sa-

fety compared to the standard manual tech-

nique. The significant extracost generated by

the laser, which has to be undertaken by the

patient, is a limi ting factor for both its use

and study.

Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 2350-3

Introduit en 2008, le femtolaser prend une place grandissante

dans la chirurgie de la cataracte. Ce laser permet de pratiquer

trois étapes clés : les incisions cornéennes, l’ouverture de la

capsule et la fragmentation du cristallin. Les avantages prouvés

sont une meilleure qualité des incisions qui limite l’astigma-

tisme induit, une ouverture de la capsule plus reproductible

et fiable qui confère une meilleure stabilité de l’implant intra-

oculaire, et une réduction de l’utilisation des ultrasons, délé-

tères pour la cornée. Aucune étude prospective randomisée n’a

été menée pour prouver la supériorité de cette technique en

termes de résultats réfractifs ou de sécurité en comparaison à

la technique manuelle standard. Le surcoût important généré

par le femtolaser, qui est à la charge du patient, est un élé-

ment limitant son utilisation et son étude.

Femtolaser dans la chirurgie de

la cataracte : un avenir prometteur

le point sur…

2350 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

11 décembre 2013

Dr Hana Abouzeid, MER

Policlinique et Unité de la cataracte

Hôpital ophtalmique Jules-Gonin

15, avenue de France

1004 Lausanne

www.ophtalmique.ch

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

5 janvier 2013 0

38_41_37289.indd 1 05.12.13 10:07

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

11 décembre 2013 2351

célération dans le développement de ce laser a été im-

pressionnante, et plus importante que prévu. Il ne s’agit plus

d’attendre les machines de deuxième ou troisième géné-

ration, car à présent ce sont de simples mises à jour de

programmes informatiques qui se font à des rythmes pres-

que mensuels dans les centres de développement des

compagnies productrices.

caractéristiques du femtolaser

Le femtolaser est déjà largement utilisé en ophtalmolo-

gie pour la chirurgie réfractive. Il utilise le principe de pho-

todisruption, sorte d’évaporation tissulaire. Grâce au fait

que la durée d’impulsion du laser se compte en femtose-

conde (soit 10-15 seconde), le laser délivre une très forte

puissance sur un point d’impact très limité, tout en utili-

sant un faible niveau d’énergie, ce qui protège les tissus

environnants. Le tissu touché se transforme en un micro-

plasma, constitué d’eau et de dioxyde de carbone, qui se

dilate et produit une bulle de cavitation. La succession de

milliers de minuscules bulles va permettre de réaliser un

plan de clivage et une découpe du tissu visé. Pour appli-

quer le femtolaser à la chirurgie de la cataracte, il a fallu lui

conférer une plus profonde pénétration tissulaire et un plus

grand volume cible. Les quatre machines présentes sur le

marché ont également toutes un système très précis de vi-

sualisation continue ou séquentielle du segment antérieur

de l’œil, qui permet de tenir compte des variations anato-

miques cornéennes et pupillaires et surtout de définir des

marges de sécurité pour la fragmentation du cristallin, évi-

tant ainsi de léser sa capsule postérieure. Les différences

entre ces machines concernent principalement le système

d’imagerie, l’interface entre le patient et la machine, et les

propriétés du rayon laser lui-même.

L’interface entre le patient et la machine peut être soit

à immersion liquide, soit solide avec une succion et une

aplanation de l’œil. L’avantage du système solide est la meil-

leure performance de la pratique des incisions cornéennes

sur un œil plus stable mais l’inconvénient est l’aplanation

qui, par les plis de la cornée (Descemet) qu’elle confère,

peut réduire l’efficacité de la pratique de la capsulotomie

avec une induction de points de non-rupture de la capsule,

chirurgicalement difficile à gérer. Par ailleurs, seules deux

machines montrent assez de recul à ce jour pour la pratique

des incisions cornéennes (Alcon LenSx, Optimedica Catalys).

Enfin, les propriétés du laser, telles que la fréquence

utilisée, sont importantes car elles influencent l’efficacité

de la fragmentation du cristallin et la dissipation d’énergie

dans l’œil. Aucune des quatre machines sur le marché ne

con centre tous les avantages que cette technologie ap-

porte, il s’agit donc, à l’acquisition, de faire un compromis

entre les propriétés qui semblent les plus importantes et

les plus sûres à chaque chirurgien.

avantages du femtolaser

En ce qui concerne les incisions cornéennes, l’utilisation

du femtolaser permet de réduire l’astigmatisme induit

chirurgicalement grâce à une meilleure construction des in-

cisions.2 Ces incisions pratiquées au femtolaser montrent

une excellente stabilité et étanchéité,10 ce qui pourrait ré-

duire le risque potentiel d’infection secondaire, mais ceci

n’a pas été démontré. Les incisions pratiquées au femtolaser

réduisent également les éventuelles atteintes de la cornée

postérieure (membrane de Descemet) relativement fré-

quentes avec la chirurgie manuelle.2

L’ouverture de la capsule du cristallin, la capsulotomie

(qu’on appelle capsulporhexis quand l’ouverture est prati-

quée manuellement), doit idéalement avoir une forme par-

faitement circulaire pour équilibrer les forces de tension

sur la capsule et maintenir un centrage parfait de l’implant

placé au centre, à court et long termes. C’est une étape dé-

licate de la chirurgie manuelle dont la courbe d’apprentis-

sage est traditionnellement la plus longue dans la chirurgie

de la cataracte. Or, la circularité de la capsulotomie est

meilleure quand elle est pratiquée au femtolaser et le cen-

trage de cette ouverture est également meilleur.5,11 En

conséquence, le recouvrement de l’implant dans la capsule

est également supérieur avec le femtolaser, de même que

la stabilité de l’implant dans la capsule à une année.11

Quand on compare le diamètre atteint de la capsulotomie

par rapport au diamètre voulu au départ, le rapport est

meilleur avec le femtolaser, améliorant ainsi la prédictibi-

lité du geste.11,12 La qualité optique semble également

améliorée avec le femtolaser.8

Le troisième atout du femtolaser est sa pratique de la

fragmentation du cristallin, étape à laquelle la majorité des

complications de la chirurgie surviennent.13 Non seulement

la pratique de cette étape par le femtolaser permettrait de

réduire les complications, mais surtout de diminuer la

quantité d’ultrasons utilisés pour émulsifier le cristallin.

Considérant que l’utilisation des ultrasons est délétère pour

l’endothélium qui maintient la transparence de la cornée,

la réduction de leur utilisation, qui est démontrée avec le

femtolaser, est un avantage certain.2,14

Enfin, l’utilisation d’une machine à la reproductibilité,

prédictabilité et précision accrues devrait permettre d’at-

0 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

5 janvier 2013

Figure 1. Image montrant le femtolaser LenSx

(Alcon) avec l’interface en plastique qui fixe l’œil du

patient

38_41_37289.indd 2 05.12.13 10:07

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

5 janvier 2013 0

teindre un niveau de sécurité supérieur. Alors que l’effet

sur l’inflammation postopératoire est inconnu à ce jour, une

étude à large échelle, incluant 1500 patients, montre un

taux de complications aussi faible que ceux les plus bas

publiés dans la littérature pour la chirurgie manuelle.15 On

citera notamment le taux de la très redoutée rupture de la

capsule postérieure qui varie entre 0,45 7 et 3,5% 9 selon les

séries, et qui est de 0,31% dans la plus grande série publiée

sur le femtolaser, avec 1500 patients.15

la chirurgie assistée au femtolaser est-

elle supérieure à la chirurgie standard

de la cataracte ?

Cette question n’a pas encore trouvé de réponse. Les

quelques études comparatives publiées à l’heure actuelle

ne permettent pas de tirer de conclusion, principalement en

raison de leur méthodologie. Il n’existe en effet aucune

étude prospective randomisée qui compare les résultats

réfractifs et la sécurité de la chirurgie standard de la cata-

racte à ceux de la chirurgie assistée au femtolaser.16 Le coût

d’une telle étude est un élément dissuasif, mais également

le fait que la très grande majorité des machines acquises à

ce jour l’ont été par des centres privés dont l’orientation ne

va pas vers ce type d’étude. La réponse viendra probable-

ment de centres universitaires. Nous lançons à Lausanne

une étude pilote qui pourra mener à la conduite d’études

de plus larges échelles. Il est à noter que la phacoémulsi-

fication a été introduite en 1967 et que ce n’est qu’en 2001

que sa suprématie comparée à la chirurgie extracapsulaire

a été établie en termes de coût-efficacité par une étude

prospective randomisée.3 Ce fait illustre la difficulté à me-

ner de telles études bien qu’il faille s’attendre à un délai

probablement plus court pour le femtolaser.

précautions

La procédure du femtolaser est hautement technique et

demande ainsi une formation adéquate du chirurgien qui

veut la pratiquer. En effet, ce n’est pas l’étape du laser qui

est difficile mais plutôt l’adaptation à l’étape chirurgicale

qui suit l’application du laser. En effet, le laser crée des

bulles de gaz à l’intérieur de l’œil qui font augmenter la

pression intra-oculaire et des cas de perte de noyau dans

le vitré ont été décrits.17 Par ailleurs, ces mêmes bulles de

gaz rendent la visualisation de la capsulotomie pratiquée

par le laser plus difficile. S’ajoutent à cela les cas de cap-

sulotomie incomplète, qui font prendre un risque accru de

déchirure de la capsule antérieure du cristallin avec exten-

sion postérieure possible. Les autres complications per-

opératoires décrites, moins dangereuses, sont la perte de

succion de l’œil (pour les machines qui l’utilisent), et la

contraction de la pupille secondaire à l’énergie libérée par

le laser. L’utilisation du femtolaser demande ainsi une for-

mation spécifique pour le chirurgien qui doit adapter sa

gestuelle chirurgicale et appliquer des précautions, à pré-

sent connues, à sa pratique.15 Il semble que les chirurgiens,

qui ont déjà une expérience de chirurgie réfractive, aient

une courbe d’apprentissage plus rapide et moins de com-

plications au début, en raison notamment de leur habitude

du système de succion du femtolaser, pour les machines qui

utilisent ce système.18 Il est recommandé de ne pas com-

mencer la pratique avec des cas compliqués.

contre-indications

Par ailleurs, certaines situations sont contre-indiquées

pour l’utilisation du femtolaser, telles que les dilatations

pupillaires inférieures à 5 mm, les opacités cornéennes ou

les cataractes blanches, à travers lesquelles le laser ne peut

pas passer, les glaucomes avancés qui pourraient souffrir

de l’augmentation de pression due à la succion, et les con-

ditions qui rendent la succion difficile (petit écartement

palpébral, nystagmus, spasme facial, etc.).

coût

A ce jour, aucune assurance, de base ou complémen-

taire, ne prend en charge le surcoût inhérent à l’utilisation

de femtolaser. Ce surcoût est généré par plusieurs éléments

dont le coût de la machine (environ CHF 500 000.–) et de

son entretien (environ CHF 40 000.– par an), le coût du temps

supplémentaire d’utilisation du bloc opératoire (environ

20-30 min), et le coût du temps supplémentaire passé par

le chirurgien. Ces deux derniers éléments dépendent de la

rapidité du chirurgien et de la facturation et structure de

chaque établissement. Si la médecine basée sur les preu-

ves montre à l’avenir un avantage clair du femtolaser, la

question de son remboursement pourrait être considérée

à terme par l’Etat et les assureurs. Les patients ont toute-

fois prouvé par le passé leur appréciation de la technologie

du femtolaser, principalement pour la sécurité qu’elle ap-

porte. En effet, le femtolaser a été introduit pour la création

des capots cornéens de LASIK en 2001. A l’époque, 100%

des LASIK étaient pratiqués au microkératome. En 2011, une

étude américaine de marché a montré que 70% des LASIK

sont pratiqués au femtolaser malgré un surcoût à la charge

du patient d’environ 1200 dollars (http://market-scope.com/

refractive-report). Il a ainsi fallu dix ans pour qu’à présent

l’utilisation du femtolaser soit largement majoritaire et que

les avantages certains de l’automatisation de ce geste pous-

sent les patients à préférer cette technique malgré le coût

supplémentaire qu’elle induit. Il est probable que le fem-

tolaser pour la chirurgie de la cataracte, qui est encore à

ses débuts, suive la même évolution. A ce jour, le forfait à

la charge du patient pratiqué par l’hôpital ophtalmique,

pour l’utilisation du femtolaser, est de CHF 1450.–.

conclusion

Bien qu’aucune étude prospective randomisée et con-

trôlée à large échelle n’ait été effectuée pour démontrer la

supériorité des résultats de la chirurgie de la cataracte au

femtolaser, cette technique semble tout à fait prometteuse

et pourrait représenter l’avenir de la chirurgie de la cata-

racte. Cet avis est partagé par de nombreux experts inter-

nationaux en chirurgie de la cataracte. Pour le chirurgien se

pose la question de l’adaptation de ses gestes chirurgicaux

et d’un investissement personnel important. Du point de

vue du patient, l’investissement financier est conséquent,

2352 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

11 décembre 2013

38_41_37289.indd 3 05.12.13 10:07

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

11 décembre 2013 2353

mais comparable à celui d’une chirurgie réfractive de type

LASIK. Pour le chirurgien comme pour le patient, des meil-

leurs résultats réfractifs et surtout une meilleure sécurité

sont les objectifs qui justifient ces investissements. A ce

jour, le taux de complications avec l’utilisation de ce laser

est similaire, voire plus faible que les taux les plus bas pu-

bliés pour la chirurgie manuelle. Historiquement, l’automa-

tisation de la chirurgie en général semble corroborer ces

attentes.

0 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

5 janvier 2013

L’auteur n’a déclaré aucun conflit d’intérêt en relation avec cet

article.

Implications pratiques

La chirurgie de la cataracte peut aujourd’hui se faire avec une

assistance par laser femtoseconde

Les complications opératoires pourraient être réduites grâce

à l’utilisation du laser

Le surcoût généré par l’utilisation du femtolaser est à la

charge du patient, aucune assurance-maladie, même privée,

ne fait aujourd’hui de prise en charge

>

>

>

1 World Health Organization. Global cataract surgical

rates 2004. www.who.int/blindness/data_maps/CSR_

WORLD_2004.jpg

2 * Palanker DV, Blumenkranz MS, Andersen D, et

al. Femtosecond laser-assisted cataract surgery with

integrated optical coherence tomography. Sci Transl

Med 2010;2:58ra85.

3 Minassian DC, Rosen P, Dart JK, et al. Extracapsular

cataract extraction compared with small incision sur-

gery by phacoemulsification : A randomised trial. Br J

Ophthalmol 2001;85:822-9.

4 * Lundstrom M, Barry P, Henry Y, et al. Evidence-

based guidelines for cataract surgery : Guidelines based

on data in the European Registry of Quality Outcomes

for Cataract and Refractive Surgery database. J Cata-

ract Refract Surg 2012;38:1086-93.

5 Nagy Z, Takacs A, Filkorn T, Sarayba M. Initial cli-

nical evaluation of an intraocular femtosecond laser in

cataract surgery. J Refract Surg 2009;25:1053-60.

6 ** Steinert RF. Femto future : Sizzle or steak ? Oph-

thalmology 2012;119:889-90.

7 Gimbel HV, Sun R, Ferensowicz M, et al. Intraope-

rative management of posterior capsule tears in phaco-

emulsification and intraocular lens implantation. Ophthal-

mology 2001;108:2186-9 ; discussion 2190-2.

8 Mihaltz K, Knorz MC, Alio JL, et al. Internal aber-

rations and optical quality after femtosecond laser an-

terior capsulotomy in cataract surgery. J Refract Surg

2011;27:711-6.

9 Greenberg PB, Tseng VL, Wu WC, et al. Prevalence

and predictors of ocular complications associated with

cataract surgery in United States veterans. Ophthal-

mology 2011;118:507-14.

10 Masket S, Sarayba M, Ignacio T, Fram N. Femtose-

cond laser-assisted cataract incisions : Architectural

stability and reproducibility. J Cataract Refract Surg

2010;36:1048-9.

11 Kranitz K, Takacs A, Mihaltz K, et al. Femtosecond

laser capsulotomy and manual continuous curvilinear

capsulorrhexis parameters and their effects on intra-

ocular lens centration. J Refract Surg 2011;27:558-63.

12 Friedman NJ, Palanker DV, Schuele G, et al. Fem-

tosecond laser capsulotomy. J Cataract Refract Surg

2011;37:1189-98.

13 Bellini LP, Brum GS, Grossi RS, Borowsky C. Ca-

taract surgery complication rates. Ophthalmology 2008;

115:1432 ; author reply 1432-3.

14 Abell RG, Kerr NM, Vote BJ. Toward zero effec-

tive phacoemulsification time using femtosecond laser

pretreatment. Ophthalmology 2013;120:942-8.

15 ** Roberts TV, Lawless M, Bali SJ, et al. Surgical

outcomes and safety of femtosecond laser cataract sur-

gery : A prospective study of 1500 consecutive cases.

Ophthal mology 2013;120:227-33.

16 ** Trikha S, Turnbull AM, Morris RJ, et al. The

journey to femtosecond laser-assisted cataract surgery :

New beginnings or a false dawn ? Eye (Lond) 2013;27:

461-73.

17 Roberts TV, Sutton G, Lawless MA, et al. Capsular

block syndrome associated with femtosecond laser-as-

sisted cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2011;

37:2068-70.

18 * Bali SJ, Hodge C, Lawless M, et al. Early expe-

rience with the femtosecond laser for cataract surgery.

Ophthalmology 2012;119:891-9.

* à lire

** à lire absolument

Bibliographie

38_41_37289.indd 4 05.12.13 10:07

1

/

4

100%