Génétique - fichestropbonnes

I. Le cycle cellulaire

Le cycle cellulaire est une portion de la vie de la cellule dont la

durée est variable. En moyenne chez l'Homme, ce cycle dure une

vingtaine d'heures. Il est constitué d'une interphase et d'une

division cellulaire.

1) L'interphase

L'interphase est la phase durant laquelle la cellule croît et réplique son

ADN. Elle est constituée de trois phases : la phase G1, la phase S et la phase

G2.

La phase G1 est une phase de préparation à la réplication de l'ADN. La

cellule grossit. Tant que la taille de la cellule n'est pas correcte et que

l'environnement n'est pas favorable, la cellule est bloquée dans cette phase.

Durant cette phase, il y a aussi un contrôle des lésions éventuelles de l'ADN.

Cette phase est donc la plus longue et la plus variable du cycle.

La phase S (phase de synthèse) est la phase de réplication de l'ADN. La

quantité d'ADN est alors doublée.

La phase G2 est une phase de vérification de la réplication. La cellule

vérifie s'il n'y a pas eu d'erreurs et si tout l'ADN a été répliqué. C'est aussi une

phase de préparation à la division cellulaire.

Les cellules spécialisées ne se divisent plus. Elles sont en phase G0.

Durant cette phase, elles réalisent de nombreuses synthèses. Certaines

d'entre elles peuvent être à nouveau recrutées et retourner dans le cycle

cellulaire précédent.

2) La division cellulaire

La division cellulaire est aussi appelée mitose. Les chromosomes de la

cellule eucaryote qui étaient invisibles jusque là se condensent et deviennent

visibles. La cellule « mère » donne naissance à deux cellules « filles »

identiques.

Durantcette phase, la quantité d'ADN est divisé par 2. Les chromosomes

se séparent de façon à ce que l'information génétique soit identique dans les

deux cellules « filles ». Le caryotype des deux cellules filles sera identique.

Interphase

Réplication de l'ADN

Mitose

Chromosomes

Cellule eucaryote

caryotype

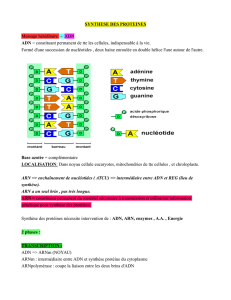

II. La réplication de l'ADN

Lors de la phase S de l'interphase du cycle cellulaire, la quantité

d'ADN est doublée. L'ADN est reproduit à l'identique

1) Mise en évidence expérimentale

En 1957, Meselson et Stahl cultivent des bactéries afin d'étudier la

réplication de l'ADN. Pour cela, ils utilisent des milieux utilisant de l'azote

14 ou de l'azote 15. L'azote 15 est plus lourd que l'azote 14. L'ADN formé avec

de l'azote 15 sera donc plus dense que celui formé avec de l'azote 14. Ils

pourront être séparés par centrifugation. La position de la molécule dans le

tube indiquera sa densité.

Ils cultivent d'abord les bactéries dans un milieu contenant de l'azote

15 pendant un grand nombre de générations de sorte que leur ADN ne

contient plus d'azote 15. La densité de l'ADN de ces bactéries sur le milieu à

azote 14.Elles répliquent leur ADN sur ce nouveau milieu.

Leur hypothèse était qu'une nouvelle molécule serait produite à côté de la

première, ils obtiendraient alors une molécule lourde avec l'azote 15

(l'ancienne) et une légère avec l'azote 14 (la nouvelle). Or ce n'est pas ce

qu'ils ont observé. La centrifugation du tube 3 montre densité intermédiaire

(1.675). La génération suivante donne deux types d'ADN : l'un de densité

intermédiaire et l'autre de faible densité. Il leur faut donc imaginer un

autre système de réplication.

2) Le mécanisme de la réplication

La réplication de l'ADN s'effectue selon un mode semi-conservatif, fondé

sur la complémentarité des bases azotées. Les deux brins de l'ADN se séparent

et de nouveaux nucléotides se fixent sur chacun d'eux selon la

complémentarité A-T et C-G. On aboutit à deux molécules absolument

identiques. Cette réplication est gouvernée par des enzymes tels que l'ADN

polymérase entre autres. Son fonctionnement nécessite de l'énergie.

Les résultats s'expliquent par ce mécanisme. La première génération de

bactéries avait un ADN mixte composé d'un brin contenant de l'azote 15

(ancien) et un brin contenant de l'azote 14 (nouveau). Lors de la deuxième

génération, cette molécule mixte s'est ouverte et des nouveaux nucléotides se

sont fixés formant ainsi une molécule mixte et une molécule entièrement

constituée de brins contenant de l'azote 14.

ADN

Base Azotée

Nucléotide

Complémentarité des bases

Enzyme

III. La reproduction conforme de

la cellule

La reproduction conforme correspond à la formation de

deux cellules « filles » identiques à la cellule de départ. Appelée

aussi mitose, elle se produit chez tous les eucaryotes avec un

rythme variable selon les espèces et est constituée de 4 phases.

1) La prophase

Les chromosomes se condensent à partir de la chromatine présente

dans le noyau. Chaque chromosome possède deux chromatides puisque l'ADN

a subit une réplication lors de la phase S de l'interphase. Chaque

chromatide est donc constituée d'une molécule d'ADN. Les deux chromatides

d'un même chromosome sont donc identiques. L'enveloppe nucléaire

disparaît.

2) La métaphase

Les fibres du fuseau se fixent au centromère de chaque chromosome.

L'ensemble des chromosomes se groupe sur le plan équatorial de la cellule.

C'est à ce stade que l'on peut réaliser des caryotypes.

3) L'anaphase

Les chromosomes se clivent au niveau du centromère et les deux

chromatides de chaque chromosome migrent chacune vers un pôle de la

cellule. La forme en V prise par les chromatides est due au fait qu'elles sont

tractées par les fibres du fuseau au niveau du centromère. A la fin de cette

phase, on obtient à chaque pôle de la cellule, la moitié des chromatides,

chacune d'elle représentant un chromosome.

4) La télophase

Le fuseau de fibres disparaît, les chromatides se décondensent dans

chaque future cellule « fille », dont ils formeront les noyaux. L'enveloppe

nucléaire se reconstitue autour dela chromatine. Le cloisonnement du

cytoplasme permet d'aboutir aux deux cellules filles.

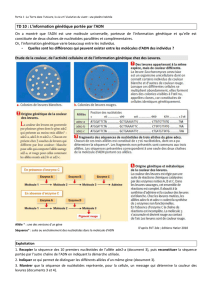

Dans chaque cellule nouvellement formée, il y a le même équipement

chromosomique donc la même information génétique, et il y a tout le

matériel nécessaire à la vie de la cellule : le cytoplasme de la cellule mère

s'est séparé en deux de manière équitable.

Chromatines

Chromatide

Centromère

Diploïde

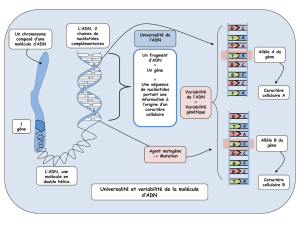

IV. Variabilité et mutation de

l'ADN

Lors de la réplication de l'ADN, des erreurs spontanées et rares peuvent

se produire. Ces erreurs sont des mutations. Elles modifient la séquence

d'ADN, ce qui peut avoir des conséquences plus ou moins importantes sur

l'expression des gènes.

1) Les différents agents mutagènes

La fréquence des mutations est très faible, mais leur nombre peut être

augmenté par des facteurs externes comme certains rayonnements (UV,

rayons X, rayonnements radioactifs...) ou certains produits chimiques

(amiante, benzène)

Les rayonnements : ils provoquent des modifications dans la séquence

d'ADN en créant des liaisons covalentes entre les bases adjacentes (rayons

UV). Les radiations ionisantes (rayons X, radioactivité) produisent des

radicaux libres qui endommagent l'ADN et bloquent la réplication et la

transcription. Elles causent aussi des pertes de bases, des ajouts et des

réarrangements de la séquence d'ADN.

Les produits chimiques:certaines molécules peuvent prendre la place des

bases azotées, s'intercaler entre elles (benzène), modifier leur structure.

D'autres peuvent lier les brins entre eux ou sectionner l'ADN

2) Les conséquences des mutations

Les cellules somatiques : ces cellules ne subissent que des mitoses. Ainsi,

la mutation ne sera présente que dans le clone de la cellule mutée. Les

mutations dans ces cellules entraînent des conséquences uniquement au

niveau de l'individu (cancer, maladies auto-immunes).

Les cellules germinales : comme ces cellules sont à l'origine des

gamètes, la mutation pourra être transmise à un autre individu, elle

donnera naissance à un nouvel allèle. Elle deviendra alors héréditaire et

sera à l'origine de la diversité des allèles, et donc de la biodiversité.

Mutations

Agents mutagènes

Cellules somatiques

Clone

Cellules germinales

Allèle

Biodiversité

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%