Médecine et soins de proximité

Médecine et

Soins de

proximité

Propositions formulées à l’occasion de la mission confiée par Monsieur le

Président de la République à Madame Elisabeth Hubert, Présidente de la

Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile.

28 juillet 2010

2

28 juillet 2010

3

Sommaire

Introduction................................................................................................................5

1. Les définitions et les approches organisationnelles de l’exercice

médical de terrain ne permettent pas de répondre au défi que

constitue aujourd’hui la réponse aux besoins de santé de proximité

tels qu’ils sont exprimés par les usagers du système de santé ...........................6

1.1. Les définitions de la médecine de proximité constituent autant de

références utiles................................................................................................6

1.1.1. Les soins de santé primaires. .....................................................................6

1.1.2. Les soins de proximité ................................................................................7

1.1.3. Les soins de premier recours .....................................................................7

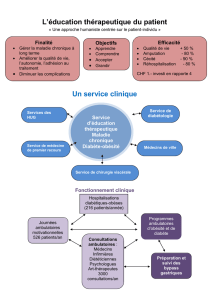

1.2. Les modes organisationnels de la médecine de proximité font apparaître

une offre variée mais dont les éléments sont seulement juxtaposés

sans véritablement de liens entre eux...............................................................8

1.2.1. L’exercice isolé ...........................................................................................8

1.2.2. Les maisons de santé.................................................................................8

1.2.3. Les réseaux de santé..................................................................................9

1.2.4. Les centres de santé...................................................................................9

1.2.5. Les pôles de santé....................................................................................10

1.3. C’est l’approche des besoins des populations qui doit conduire la

réflexion sur la médecine de proximité............................................................10

1.3.1. Le critère géographique............................................................................10

1.3.2. Le critère financier ....................................................................................10

1.3.3. Le critère des besoins de prise en charge ................................................11

1.3.4. Le critère des approches populationnelles................................................11

2. La médecine de proximité doit avoir pour ambition de prendre toute

sa part pour relever le défi des réponses nouvelles adaptées à de

telles attentes...........................................................................................................12

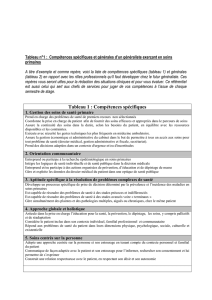

2.1. Garantir l’existence d’une équipe de soins pour un nombre donné

d’habitants ......................................................................................................12

2.2. Confirmer la place du médecin généraliste au cœur de l’offre de

soins de proximité...........................................................................................12

28 juillet 2010

4

2.3. Développer la coopération interprofessionnelle et interdisciplinaire

au sein de structures de soins unifiées...........................................................14

2.3.1. Moderniser et développer les centres de santé ........................................14

2.3.2. Améliorer la liaison entre les différents offreurs de soins

de premier recours ....................................................................................14

2.3.3. Encourager la réalisation de certains actes médicaux de premier

recours par des professionnels de santé non médecins............................15

2.4. Recourir de façon volontariste aux nouvelles technologies de

l’information et de la communication...............................................................16

2.4.1. Encourager la dématérialisation des prescriptions médicales et des

arrêts de travail..........................................................................................16

2.4.2. Développer la télémédecine en tant que facteur d’amélioration du

service rendu aux usagers du système de santé.......................................16

2.4.3. Offrir rapidement à chaque citoyen qui le souhaite un dossier

médical personnel .....................................................................................16

2.5. Généraliser les modes mixtes de rémunération des médecins de

premier recours...............................................................................................17

2.5.1. Poursuivre la démarche des contrats d’amélioration des

pratiques individuelles...............................................................................18

2.5.2. Introduire une rémunération forfaitaire calculée selon le nombre de

patients du médecin généraliste................................................................18

2.5.3. Adapter la rémunération des médecins spécialistes choisis

médecins traitants .....................................................................................18

2.5.4. Préserver la possibilité du paiement à l’acte direct des médecins

« non traitants » et pour certains actes techniques ...................................18

2.5.5. Valoriser davantage les actes de prévention en évaluant leur

efficacité sociale et sanitaire......................................................................19

2.6. Faire évoluer la médecine libérale de premier recours vers une

médecine régulée ......................................................................................... 20

2.6.1. Garantir une répartition territoriale plus équitable des effectifs

médicaux...................................................................................................20

2.6.2. Garantir la permanence des soins............................................................21

Conclusion...............................................................................................................23

28 juillet 2010

5

Introduction

Les années quatre-vingt et quatre-vingt dix ont été marquées par de vives

discussions sur la sécurité sanitaire et les défis des nouvelles épidémies. Notre pays

a su s’emparer de ces interrogations, souvent sous la pression de l’opinion. Il a su

adopter des solutions, non sans succès dans certains domaines, même s’il reste

évident qu’il y a encore du chemin à parcourir et que l’alerte médiatique reste encore

nécessaire.

Aujourd’hui, ce sont les questions de proximité des soins qui motivent l’inquiétude de

nos concitoyens. Pour beaucoup d’entre eux, il est devenu plus commode d’aller

directement aux urgences de l’hôpital que de trouver un médecin susceptible de

prendre en charge leurs besoins de santé à proximité de leur domicile.

Les médecins de ville sont effectivement devenus moins disponibles. Deux raisons

sont principalement identifiées. L’incapacité des pouvoirs publics à anticiper la baisse

de la démographie médicale, sujet pourtant parfaitement prévisible si l’on croise les

données du numerus clausus avec celles de l’âge moyen des médecins. Les

nouvelles attitudes professionnelles qui voient les nouveaux médecins aspirer à des

conditions de travail moins contraignantes que celles connues de leurs pairs.

Le thème des « déserts médicaux » qui a fait l’objet d’enquêtes journalistiques est

bien quotidiennement une réalité vécue par de plus en plus de nos concitoyens. Mais

les ressources médicales ne sont pas seulement devenues plus rares dans les

territoires, elles sont aussi moins présentes dans le temps : la continuité et la

permanence des soins, légitimement attendues de nos concitoyens qui solvabilisent

par leurs contributions le système de santé, en pâtissent trop souvent.

A ces difficultés s’ajoutent aussi les contraintes financières partagées par un nombre

de plus en plus élevé de nos concitoyens qui ne peuvent payer une consultation

tarifée à 22 euros et qui ici encore préfèrent s’orienter vers les urgences

hospitalières. On mesure ici toutes les conséquences de l’inentendable refus de

pratiquer le tiers payant en consultation de ville.

La prise en charge ambulatoire n’a pas évolué de façon parallèle aux nouveaux

besoins des malades. De plus en plus âgés et souvent chronicisés grâce aux

évolutions de la médecine, nos concitoyens réclament plus de coordination de leur

suivi et de leurs soins ambulatoires. Pour fixer les idées, ce qui a été fait pour les

malades lourds hospitalisés à domicile n’a pas été entrepris pour les malades moins

lourdement affectés mais dont la trajectoire de soin est compliquée par les

conséquences de la maladie. L’exercice isolé de la médecine qui reste encore trop

souvent la règle générale ne permet pas de répondre à ces attentes.

Enfin, pour être complet, les solutions attendues des nouvelles technologies de

l’information et de la communication tardent à se déployer alors qu’elles permettent

plus aisément qu’hier de coordonner les soins et d’en garantir la pertinence.

Soigner en proximité, c’est donc le défi de la décennie si nous voulons faire vivre

notre principe républicain d’égalité d’accès aux soins pour tous et partout.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%