avec Minotaure Balades le

Dossier de presse

Centre Dürrenmatt Neuchâtel

6. 12. 2013 – 9. 3. 2014

Dürrenmatt

Klee

von Moos

Varlin

Masson

Long

Picasso

Goya

a

v

e

c

M

i

n

o

t

a

u

r

e

B

a

l

a

d

e

s

Me — Di 11 — 17 h Mi — So 11 — 17 h

Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Ch. du Pertuis-du-Sault 74

2000 Neuchâtel

T : 032 720 20 60

www.cdn.ch

l

e

Design: Studi o Marie Lusa

2

« Balades avec le Minotaure », de Dürrenmatt à Goya en passant par Picasso et Klee : la nouvelle exposition du

Centre Dürrenmatt Neuchâtel, qui rouvre ses portes après plusieurs mois de travaux, explore le motif du laby-

rinthe et du Minotaure. A découvrir du 6 décembre 2013 au 9 mars 2014.

Des artistes du 18e siècle à nos jours, notamment Goya, Piranèse, Max von Moos, Pablo Picasso, Paul Klee, André

Masson, Varlin, Daniel Spoerri, Wilfrid Moser et Richard Long, sont présents avec plus de 150 œuvres issues de col-

lections privées, de fondations et de musées suisses.

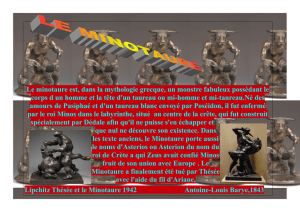

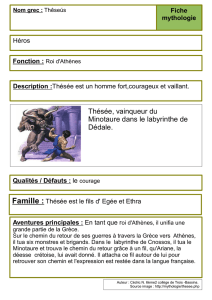

Le point de départ de l’exposition est une œuvre de Friedrich Dürrenmatt intitulée « Minotaure », poème en prose où

texte et illustrations se font écho. Tout en s’inspirant de la légende grecque, Dürrenmatt inverse la perspective origi-

nelle en relatant les événements du point de vue du Minotaure. L’auteur façonne un Minotaure humanisé, capable de

s’émouvoir en dépit de son apparence monstrueuse mi-taureau, mi-homme.

« Balades avec le Minotaure » mêle arts plastiques, philosophie et littérature. Cette exposition d’envergure a été déve-

loppée avec la complicité de deux talentueux commissaires : Juri Steiner, curateur indépendant, et Stefan Zweifel,

philosophe et journaliste. L’exposition propose une balade dans un dédale artistique où s’entrechoquent des allusions

picturales au labyrinthe et au Minotaure, laissant la liberté à chacun de construire son univers en fonction de son

propre « musée imaginaire ». Une scénographie originale inspirée de l’architecture de l’amphithéâtre rompt avec une

présentation classique des œuvres. Elle permet de créer des mises en rapport visuels et intellectuels qui visent à aiguiser

curiosité et plaisir.

Source d’inspiration depuis l’Antiquité, métaphore de la condition humaine, le labyrinthe et son occupant le Mino-

taure suscitent l’intérêt et nourrissent l’imagination de nombreux artistes. Friedrich Dürrenmatt écrit au sujet du laby-

rinthe: « Le monde auquel je suis livré, je le représente comme un labyrinthe et j’essaie, dans le même mouvement, de

me distancer de lui […], je le confronte avec un contre-monde, tel que je le pense ». Repenser le monde, donner du

sens à sa condition d’humain, tenter de sortir du labyrinthe avec des artistes qui ont le talent de rendre visible le subtil :

telle est la balade que propose le Centre Dürrenmatt jusqu’au 9 mars 2014.

Deuxième d’un cycle de trois expositions, « Balades avec le Minotaure » fait suite à « Ici vous allez trouver ce que nous

cherchons » de Augustin Rebetez, Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan au printemps 2013, qui a montré que ce

motif reste une source d’inspiration pour de jeunes artistes. La série se clôturera au printemps 2014 avec le « Labyrinthe

poétique d’Armand Schulthess », en collaboration avec la Collection de l’Art brut.

Un catalogue et un programme de manifestations accompagnent l’exposition.

« Balades avec le Minotaure » - ouverture d’une grande

exposition au Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Exposition du 6 décembre 2013 au 9 mars 2014.

Conférence de presse : Mercredi 4 décembre à 11h00

Vernissage : Jeudi 5 décembre 2013 à 18h00

3

« Le Minotaure dansait dans son labyrinthe, dansait à travers le monde de ses reets ; il dansait comme un

enfant monstrueux, il dansait comme un dieu monstrueux parmi cet univers fait de ses images, à travers

le cosmos du Minotaure. »

Friedrich Dürrenmatt, manuscrit de la ballade « Minotaure » (1984/85)

Espace « Tunnel »

En 1984, Dürrenmatt transpose dans sa ballade « Minotaure » la fascination qu’il éprouve depuis toujours

pour la gure du Minotaure et le motif du labyrinthe. Il dédie ce texte, accompagné d’une série de lavis à

l’encre de Chine, à son épouse Charlotte Kerr Dürrenmatt. Ces œuvres sont ici exposées avec le manuscrit

original.

En neuf lavis, il raconte l’histoire du Minotaure, fruit des amours de Pasiphaé et du taureau blanc envoyé

par Poséidon. Cette liaison donne naissance au Minotaure, un être hybride, mi-homme, mi-taureau.

L’architecte Dédale construit pour lui le labyrinthe, une prison certes ouverte, mais dont l’animal ne peut

trouver l’issue.

Dans le texte de Dürrenmatt, les parois du labyrinthe sont recouvertes de miroirs. Le Minotaure découvre

soudain une autre créature. Lorsqu’il se déplace, la créature se déplace aussi, lorsqu’il danse, elle danse :

c’est son reet. Et comme le reet se reète dans un autre miroir, le Minotaure part à la chasse à travers

son labyrinthe, en compagnie d’un troupeau d’amis qui tous le suivent.

C’est alors que surgit une autre créature : une jeune lle. Contrairement à lui, elle reste immobile. Le

Minotaure est heureux, rempli de joie. Il veut danser avec elle, comme on danserait son désir, comme on

danserait sa joie. Mais sa nature animale a raison de lui, il la viole. Inconscient de son extrême violence,

il la tue. Le voilà désemparé, face à ce corps sans vie. Un autre minotaure fait son apparition. Lui aussi

bouge, mais autrement, du moins il ne danse pas. Armé d’une épée, cet autre minotaure le tue. La créature

retire alors son masque de taureau – l’homme a vaincu la bête. Le cadavre du Minotaure gît, à nouveau

seul dans le labyrinthe, jusqu’à l’arrivée des vautours.

Grande salle

C’est dans le cadre d’un accrochage dit « pétersbourgeois » qu’un univers visuel se déploie autour du mythe

du Minotaure et du motif du labyrinthe. Des artistes que Dürrenmatt admirait, à l’instar de André Mas-

son, et d’autres dont il était l’ami, comme Varlin, sont présents, tout comme de nombreux artistes dont

les livres sont présents dans ses archives, comme Goya ou les surréalistes – et bien sûr, Pablo Picasso.

Chez Pablo Picasso, le taureau invite à boire un verre. Pourtant, ce rendez-vous galant est susceptible de

se transformer en viol à tout moment (Picasso, Minotaure attaquant une amazone, 1933).

« Dès son éveil dans le labyrinthe il avait pressenti qu’il y avait quelque chose de mystérieux entre lui et les

minotaures, quelque chose comme un cloisonnement. »

André Masson a comparé l’art à une corrida. Dans son œuvre, l’auteur et peintre joue toujours avec la

frontière de la mort (Masson, Tauromachie, 1937). Comme dans l’arène de Goya, il regarde dans les yeux

le monstre né de son imagination et le traque avec le pinceau, la plume ou la banderille (Goya, La tauro-

maquia, 1816).

Texte sur l’exposition

4

« Il dansait autour de l’autre minotaure qui tendit le l rouge et sortit son poignard de l’étui de peau. »

Une angoisse innie envahit le Minotaure isolé dans le labyrinthe (von Moos, Die Angst, 1963). Son re-

et l’étourdit, déformé par l’angoisse en personnages monstrueux et en corps déchiquetés. Les femmes se

rigidient, telles des statues phalliques. Au fur et à mesure, l’étreinte se transforme en une forme d’étouf-

fement (Picasso, L’étreinte II, 1963), le taureau devient tout entier animal (Spoerri, Taureau, env. 1964).

« Le minotaure attaqua, s’élança de toute sa masse dans un tendre amoncellement de corps blancs, [...] le

piétina, écrasa, encorna. »

Le Minotaure se perd dans ses propres entrailles, comme chez Bernhard Luginbühl (L’homme qui marche,

1974), ainsi que dans l’abîme de ses désirs refoulés, connés dans la prison de son inconscient (Piranesi,

Carceri d’invenzione, 1760–1775). Puis il commence à danser, rempli de joie, il danse le désir et la vie

partagée. Toutefois, si sa danse devait se faire trop ensorcelée (Wigman, Hexentanz, 1929), l’enfant ris-

querait de perdre sa tête (Varlin, Das enthauptete Kind, vers 1972).

« Le Minotaure dansait dans son labyrinthe, dansait à travers le monde de ses reets ; il dansait comme un

enfant monstrueux, il dansait comme un dieu monstrueux parmi cet univers fait de ses images. »

Avec son « URCHS aus dem heroischen Zeitalter » [URCHS des temps héroïques] (1939), Paul Klee paro-

die les Minotaures de Picasso (Picasso, Minotaure aveugle guidé par une llette, 1934). Chez Klee, les corps

hachurés se transforment en un labyrinthe. Au-dessus du labyrinthe, ils aperçoivent un jeune homme qui

les humilie et se moque d’eux en urinant sur le Minotaure (Dürrenmatt, Der entwürdigte Minotaurus,

1962). Ou encore les cieux du « Werdenden Gestirne » [Astre en devenir] de Max von Moos (1959).

« Le soleil t irruption parmi les parois de verre et marqua en traits de feu son image dans son cerveau,

celle d’une immense roue tournant sur son axe. »

Dürrenmatt évoque souvent le village de son enfance, Konolngen, mais aussi la ville de Berne, qu’il

compare volontiers à un labyrinthe. Un labyrinthe dont il observait les lignes de force et leurs reets dans

le ciel, la nuit, avec son télescope depuis sa maison, ici, au Centre Dürrenmatt Neuchâtel.

« La lune était encore derrière le labyrinthe, mais elle brillait à travers les parois, (...) et le reet la faisait si

nombreuse que le minotaure croyait plonger les yeux dans un univers de pierre. »

Il n’y a pas que la ville, l’écriture peut elle aussi devenir labyrinthe, tel un serpent qui se mord la queue et

se cannibalise (Oppenheim, Rundes Buch mit fünf Schlangengedichten, 1979). Mais l’homme-animal

veut lui aussi donner libre cours à son imagination – comme Armand Schulthess dans sa forêt tessinoise,

où il a accroché l’ensemble de son savoir et de ses désirs sur de petites plaques en métal suspendues aux

arbres. Un jardin-labyrinthe poétique fait d’art brut.

5

« Il essaya de fuir, mais où qu’il se tournât, il était constamment face à lui-même, emmuré en lui-même. »

La ville de Locarno peut devenir un labyrinthe tridimensionnel sous forme de maquette (Moser, Modell

Skulptur Locarno, 1969). Dans les villes, l’angoisse guette dans les entrailles du sous-sol : à la station de métro

Pigalle, par exemple (Varlin, Metrostation Place Pigalle in Paris, 1957). L’animalité se retrouve emprisonnée

dans le « Jardin des Plantes » de Moser (1946), tandis que le monde se divise entre le bien et le mal (Erni, Dies-

seits von Gut und Böse, 1944). Et les masques, quant à eux, attendent dans le « Im Hades » de Dürrenmatt

(1987).

« Il dansa la n du labyrinthe, l’engloutissement retentissant de ses parois et de ses miroirs. »

De même, si l’on prend le portrait de Varlin, l’ami peintre de Dürrenmatt, son alter ego, on constate que

dans les replis des draps du lit de mort, ce n’est plus l’ami qui gît, mais un cadavre. L’anatomie des côtes

et des doigts osseux illustrent le masque railleur de la mort en rouge (Schärer, Madonna,1975).

« Il dansa son approche, elle dansa sa dérobade, il dansa sa pénétration, elle dansa son enlacement. Ils dansaient

et leurs images dansaient, et il ne sut pas qu’il prit la jeune lle, il ne pouvait pas savoir non plus qu’il la tua. »

L’informe et le chaos pointent derrière la façade de la normalité : entre le raidissement de l’ossature et la

raideur des structures de la raison, l’instinct a coutume de faire des ravages. Même chez la colombe, sym-

bole de la paix (von Moos, Eingeweide der Taube, 1941). Peu à peu, les orteils deviennent des monstres

(Boiard dans : Documents I, 1929).

« Il souleva le bras gauche de la jeune lle, il retomba, le droit, il retomba, partout des bras tombaient. »

Pour Dürrenmatt, la mort de sa chienne a anticipé de manière inquiétante la mort de sa première femme

Lotti (Varlin, Die tote Hündin Zita, 1973). Boursoué comme un noyé, le corps du comédien de Dür-

renmatt, Ernst Schröder, otte sur le lit dans l’immensité de l’universel et du néant (Varlin, Der Schaus-

pieler Ernst Schroeder auf dem Bett, vers 1972). Et le « Weltmetzger » (1965) de Dürrenmatt abat tout ce

que cuisine l’hôtelier en tablier blanc (Dürrenmatt, Porträt eines Hoteliers: Hans Liechti, 1976).

« Il la lécha de son énorme langue, le visage, les seins, la jeune lle restait immobile, toutes les jeunes lles

restèrent immobiles. »

Le boucher pèse la vie comme il pèse la mort (Masson, Le boucher, 1929). C’est dans son antre que

s’ouvre la porte de la chambre froide de Varlin, où l’on aperçoit un porc qui saigne (Varlin, Das geschlach-

tete Schwein, 1972).

« L’homme-taureau dans sa rage arrachait des membres à l’amas humain, buvait du sang, brisait des os. »

Ce que nos imaginations et nos angoisses ont d’informe dérive dans les profondeurs marines (lm ano-

nyme, Les Vers marins, 1912), ou explose dans le ciel comme la puissance du soleil dans la bombe ato-

mique (von Moos, Emanation, 1964). Désespérés, les hommes et les animaux s’agrippent tant bien que

mal à la vie – et violent l’Autre (Dürrenmatt, Minotaurus, eine Frau vergewaltigend, 1975 et 1976, et

Picasso Taureau caressant une Dormeuse, 1933). Au nal, la vie implose autant qu’elle explose dans le cri

de Varlin (Varlin, Der Mann mit dem Hund, 1971–1972).

« Et son mugissement était un cri monstrueux, un irréel cri cosmique. »

Et dans le lm « Portrait d’une Planète » (1984) de Charlotte Kerr, Dürrenmatt rêve, dans le centre d’insé-

mination et d’élevage, d’un univers rempli de clones de Dürrenmatt. Dans son imagination, ses sperma-

tozoïdes dansent, comme les reets du Minotaure sur les parois du Centre Dürrenmatt, sur les pages de

ses écrits et celles de ses dessins.

« La haine l’envahit, que l’animal a pour l’homme qui domestique, bafoue, chasse, abat, mange l’animal,

la haine fondamentale qui couve en chaque animal. »

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%