Guide de révision

Faculté de Gouvernance, Sciences Economiques et Sociales

1"

"

Guide de révision

à l’usage de la préparation de la Dissertation

de l’épreuve principale

Thématique

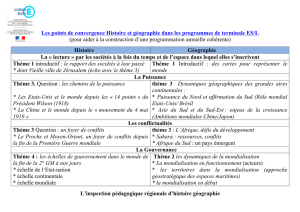

Enjeux et dynamique d’un monde nouveau

20ème et 21ème siècle, l’ère des mutations.

Ce document présente un traitement problématisé de la thématique suscitée.

Chacune des 3 sections du guide de révision présente une démonstration facilitant

la compréhension et l’assimilation des connaissances du programme d’Histoire et

Géographie du cycle secondaire, toutes filières confondues.

Section 1 – L’AFRIQUE : les défis du développement

!..................................................!2

!

Section 2 – Dynamiques et enjeux d’un espace mondialisé : l’inégale

intégration des hommes et des territoires dans la mondialisation

!........................!21

!

Section 3 – Le proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la

seconde guerre mondiale

!....................................................................................................!35

!

Période académique : 2016/2017

Faculté de Gouvernance, Sciences Economiques et Sociales

2"

"

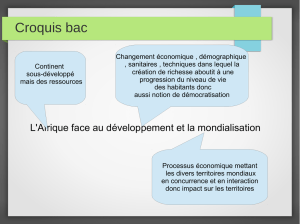

Section 1 – L’AFRIQUE : les défis du

développement

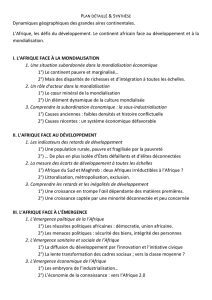

PLAN DU COURS

Introduction.

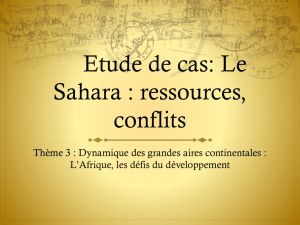

I°) Le désert du Sahara : ressources et conflits (étude de cas).

A) Le désert du Sahara : un milieu contraignant mais riche en ressources

convoitées.

B) Un ensemble politiquement fractionné, mais parcouru par un nombre croissant

de flux de circulation.

C) Un espace de multiples tensions et conflits.

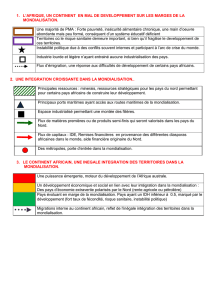

II°) L’Afrique, un continent à l’écart du développement et du monde ?

A) Un continent qui cumule les indicateurs défavorables.

B) Des freins multiples au développement.

III°) Une intégration marginale mais croissante dans la mondialisation.

A) Une meilleure intégration du continent dans la mondialisation (…)

B) (…) Même si tous les pays ne sont pas touchés de la même façon.

IV°) D’importants défis à relever.

A) Faire face à la croissance démographique et urbaine la plus forte de la planète.

B) Faire face aux problèmes de dégradation de l’environnement.

C) Faire face aux divisions et au manque d’intégration régionale.

Conclusion

Bibliographie

Faculté de Gouvernance, Sciences Economiques et Sociales

3"

"

L’Afrique : les défis du développement.

Introduction

■ L’Afrique est un continent d’un milliard d’habitants. Elle rassemble 54 Etats en

incluant les îles de l’océan Indien, des centaines de langues, une grande diversité de

climats et de paysages, le tout sur 7 600 km de Tunis au Cap.

■ Au XIXème siècle, elle est perçue par les Européens comme un continent inférieur.

Encore aujourd’hui, l’Afrique cumule les indicateurs économiques, sociaux et

environnementaux défavorables auxquels s’ajoutent de multiples conflits locaux et

des problèmes de gouvernance… ■ Pourtant, le continent africain n’est pas

homogène en termes de développement et les situations ne sont pas figées. Des

formes de décollage économique existent, malgré la persistance de problèmes aigus.

De même, on ne peut plus considérer que l’Afrique est à l’écart du monde…

Par conséquent, au cours de ce chapitre, on se posera les questions

suivantes :

→ Quelle est la situation de l’Afrique face aux questions de

développement ?

→ Le continent connait-il un réel décollage économique ?

→ Quels défis l’Afrique doit-elle encore relever ?

I°) Le désert du Sahara : ressources et conflits (étude de cas).

■ Le Sahara (« al-sahrà » soit le désert en arabe) est le plus grand désert du monde

avec 8,5 millions de km². Il s’étend de l’Atlantique à la mer Rouge sur une dizaine

d’Etats (dont aucun n’est entièrement saharien) et sépare l’Afrique du Nord de

l’Afrique subsaharienne.

■ Au Moyen-Age, le désert du Sahara connaît un important commerce caravanier

entre la côte méditerranéenne et l’Afrique noire. Mais, avec le développement du

commerce maritime à partir du XVIème siècle et la colonisation européenne au

XIXème siècle, cet espace se trouve marginalisé.

Depuis une dizaine d’années, le désert du Sahara revient sur la scène géopolitique et

médiatique… : il devient une zone de compétition entre les pays du Nord et les pays

émergents pour s’approprier ses richesses minières et énergétiques – il se voit

traverser par des flux migratoires clandestins – il voit le développement de trafics en

tous genres – il voit l’installation de groupes terroristes islamistes…

■

Dès lors, on pourra se poser les problématiques suivantes :

Faculté de Gouvernance, Sciences Economiques et Sociales

4"

"

→ Quels sont les enjeux économiques et géopolitiques de

l’ensemble saharien au regard des ressources qu’il recèle ?

→ Quelles sont les multiples convoitises qui s’y manifestent ?

■ Le désert du Sahara est un espace de fortes contraintes, mais disposant

d’importantes ressources convoitées. Politiquement fractionné, il est cependant

parcouru par un nombre croissant de flux de circulation. Et ainsi, cet espace est

soumis à de multiples tensions et conflits.

A) Le désert du Sahara : un milieu contraignant mais riche en ressources

convoitées.

1- Quelles sont les caractéristiques climatiques du désert du Sahara ? Ce milieu

vous paraît-il contraignant pour l’installation humaine ?

Le climat saharien est un climat tropical aride ou subaride toute l’année ; on peut aussi

le qualifier de climat désertique. Les précipitations annuelles sont inférieures à 200

mm par an voire 100 mm. Les températures atteignent des records de chaleur ; plus

de 21° de moyenne annuelle à Tamanrasset (Algérie). Ce désert s’explique par sa

position en latitude : l’anticyclone du Sahara fait peser un air subsident sec et chaud

sur le tropique du Cancer.

Ainsi, le désert du Sahara est un milieu très contraignant. Aridité, déserts de sable

(ergs), déserts rocheux (regs) rendent la présence humaine difficile en dehors des

oasis (1/1 000ème de la surface du désert du Sahara) d’autant que les contrastes

thermiques sont très importants (38°C en été, 8°C en hiver). D’ailleurs, cet espace est

peu peuplé puisqu’il compte à peine 7 millions d’habitants. Avec à peine 1 hbt par

km² on peut parler de désert humain.

2- Quels sont les différents types de ressources offerts par le désert du Sahara ?

Et où se localisent-elles ?

En contrepoids à ces fortes contraintes, le sous-sol du désert du Sahara est riche en

ressources souterraines. On n’y trouve : de l’uranium au Niger, du fer en Mauritanie,

du phosphate et de la potasse en Tunisie et au Maroc, des hydrocarbures (pétrole et

gaz naturel) en Algérie, Lybie et au Soudan et de grands aquifères, nappes profondes

d’eau tombée au dernier épisode pluvial de l’ère quaternaire. Naturellement, il y a

aussi quelques eaux de surface avec les oasis comme celles de Tamanrasset en

Algérie ou du Fayoum en Egypte et le Nil seule eau de surface courante qui prend sa

source dans la région des grands Lacs et traverse ensuite le désert jusqu’à la

méditerranée.

Le désert du Sahara est aussi propice au tourisme d’aventure pour des populations à

fort pouvoir d’achat qui recherchent des « espaces de sérénité ».

Le désert du Sahara est aussi dans la possibilité de devenir une zone d’énergie solaire

non négligeable pour les pays de la région. L’idée de profiter de l’immense capacité

Faculté de Gouvernance, Sciences Economiques et Sociales

5"

"

solaire du désert saharien a été lancée en 2009 par des ingénieurs allemands. Ils ont

imaginé de grandes centrales solaires qui expédieraient leur courant à travers des

câbles sous-marins vers l’Union européenne. Mais l’ampleur des investissements et

l’instabilité politique de la région rendent le projet utopique.

3- En quoi cette richesse est-elle fragile ?

Cette richesse est fragile pour plusieurs raisons :

- Ces ressources (nappes aquifères – énergies fossiles) sont des ressources

fossiles, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas renouvelables et s’épuisent au fur et à

mesure de leur exploitation. Par exemple, selon les endroits, entre 1950 et 2000,

la nappe d’eau fossile a été rabattue de 25 à 50 mètres…

- Ces ressources sont difficiles à exploiter en raison des contraintes physiques du

milieu. Il faut maîtriser l’accès à l’eau dans les lieux d’extraction et relier ces

gisements aux foyers de consommation qui sont relativement éloignés (Europe,

Amérique du Nord, Asie). Il faut donc faire des aménagements couteux et de de

grande ampleur tels que les stations de pompage, les aqueducs, les grands

canaux d’irrigation… (exemples : les Etats Libyen et Egyptien ont construit de

très nombreux aménagements pour maîtriser leurs ressources en eau pour

développer leur agriculture…).

- Ces ressources sont difficiles à exploiter en raison de l’insécurité de la région.

Idem pour le tourisme qui est très vulnérable aux tensions politiques intérieures

et internationales.

- Ces ressources ont des prix très fluctuants par rapport aux marchés ; ce qui rend

sensible les économies locales (économies de rentes).

4- Le désert du Sahara est donc un enjeu géoéconomique mondial

important. Qui convoite aujourd’hui ses ressources abondantes et vitales…

Donc, le désert du Sahara est devenu un espace aux enjeux géoéconomiques

mondiaux importants…

Le désert du Sahara est convoité pour l’exploitation de ses ressources et ce qui

l’accompagne : construction de mines, construction d’usines, investissements

financiers (IDE)…

Le désert du Sahara est convoité par : les grandes multinationales des pays

développés et des pays émergents – les Etats bordiers du désert du Sahara – les

groupes intra-étatiques ; ethnies, populations locales nomades, groupes de

trafiquants…– les grands Etats du monde (France, Grande-Bretagne / anciens pays

colonisateurs, Etats-Unis, Chine…). Chacun veut en tirer le plus d’avantages

possibles…

Par exemple, les multinationales chinoises en lien avec leur Etat signent des

conventions avec les pays de la région… Si les multinationales chinoises obtiennent

des concessions pour exploiter telle ou telle ressource, en échange elles construiront

des infrastructures diverses pour les populations locales ; on appelle cela la

« diplomatie » du cadeau.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

1

/

51

100%