Incertitudes sur les sondes intracardiaques de

DOSSIER

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés 17AMC pratique n°235 février 2015

MISE AU POINT

En 20 ans, les indications du défibrilla-

teur automatique implantable (DAI)

se sont progressivement développées

en prévention secondaire et primaire de la

mort subite. De plus en plus de patients

sont implantés chaque année. En 2014,

environ 13000 DAI ont été implantés en

France, plus de 300 000 dans le monde.

Le talon d’Achille de la défibrillation est

la sonde. En effet, la sonde de défibrilla-

tion est un condensé de technologie alliant

souplesse et résistance. Celle-ci est soumise

à d’importantes contraintes mécaniques

(mouvements du patients, battements

cardiaques…) l’exposant à des risques de

fracture. L’altération des

performances de la sonde

ou sa fracture peuvent

survenir dans un délai dit

d’usure « normale » qui

reste à définir. En effet, comme tout com-

posé mécanique, il peut s’altérer au cours

du temps. Il n’y a pas à ce jour de définition

de la durée de vie théorique d’une sonde

mais en l’implantant, le cardiologue pour-

rait espérer pouvoir s’en servir pour une

durée d’une quinzaine d’année, voire plus.

Ces dernières années ont été marquées par

la survenue de problèmes prématurés sur

les sondes de DAI amenant des questions

sur la prise en charge de ces patients et sur

la fiabilité de ces sondes.

Historique

Le premier DAI a été implanté chez l’homme

en 1980 avec à l’époque des patchs péricar-

diques. Les premières sondes endocavitaires

sont implantées en 1989. Depuis, le nombre

de patients implantés augmente et avec le

temps apparait la problématique de l’usure

naturelle ou prématurée de ces sondes avec

les questions inhérentes à ce problème :

– en cas de problèmes sur la sonde, faut-il

extraire et réimplanter ou ajouter simple-

ment une nouvelle sonde ?

– si le patient est porteur d’une sonde à

risque de rupture prématurée connu, faut-il

la changer et quand ? Comment surveiller

le patient si on conserve la sonde qui pose

problème ?

Autant de questions qui deviennent de plus

en plus fréquentes avec le vieillissement

de notre population de patients implantés

d’un DAI et auxquelles nous allons essayer

de répondre dans cet article.

Problématique des sondes de DAI

L’espérance de vie des patients augmente,

amenant à des changements de boîtier.

Après une nouvelle intervention (change-

ment de boîtier ou upgrade en biventricu-

laire), il est connu que le taux d’incident sur

les sondes de défibrillation augmente [1].

Par ailleurs, le nombre des patients implan-

tés d’un DAI augmente et la technique se

complexifie : double chambre puis triple

chambre.

Cette évolution naturelle s’accompagne

d’un certain nombre de problèmes sur les

sondes. Le taux de défaillance de sonde de

DAI nécessitant une nouvelle intervention

augmente progressivement dans le temps

pour atteindre 20 % à 10 ans [2]. Ce taux

est en partie expliqué par le vieillissement

naturel du matériel mais également par des

problèmes spécifiques liés à la technologie

C. Marquié, L. Wissocque, L. Guedon-Moreau, C. Kouakam, G. Fayad, F. Brigadeau, D. Lacroix, S. Boule, S. Kacet, D. Klug

Département de cardiologie, Centre hospitalier régional universitaire, Lille

Incertitudes sur les sondes intracardiaques

de défibrillation ?

Le talon d’Achille de la

défibrillation est la sonde.

17-25_AMCVP235_MAP2.indd 17 17/02/15 14:11

Incertitudes sur les sondes intracardiaques de défibrillation ?

MISE AU POINT

18

DOSSIER

AMC pratique n°235 février 2015

MISE AU POINT

intrinsèque des sondes et en particulier, à

deux modèles de sonde avec un taux inha-

bituel de dysfonctionnements entraînant

le retrait de ces sondes du marché et la

problématique de la gestion des patients

implantés de ces sondes. Une étude récente

sur le suivi de 5288 patients implantés d’un

DAI entre 2000 et 2012 au centre universi-

taire de Pittsburg montre un taux de dys-

fonctionnement global de 10,7 % à 5 ans,

avec un taux de défaillance qui augmente

dès la deuxième année pour les sondes

Fidelis et Riata [3].

Mécanismes et diagnostic

du dysfonctionnement

des sondes de défibrillation

Les dysfonctionnements de sonde précoces

sont dus à des déplacements de sondes, des

perforations myocardiques ou des seuils de

stimulation élevés. Les dysfonctionnements

tardifs sont liés à des phénomènes d’usure :

défaut de l’isolant ou rupture des conduc-

teurs. Le diagnostic repose dans les deux

tiers des cas sur la survenue de modifica-

tions des paramètres électriques de cette

sonde (chute du recueil, élévation du seuil,

modification de l’impédance) et dans un

tiers des cas le diagnostic est fait en rai-

son de la survenue de chocs inappropriés

sur du bruit. Le taux de chocs inappropriés

a diminué ces dernières années grâce au

dépistage précoce de ces anomalies par la

télécardiologie.

Les premières sondes concernées sont

les sondes Sprint Fidelis de Medtronic®

(6930-6931-6948-6949). Ces sondes ont

été implantées en France de 2004 à 2007

avec retrait du marché en octobre 2007, du

fait d’un taux de défaillance trop impor-

tant. L’analyse de ces sondes défaillantes a

montré deux sites principaux de fractures :

« l’extrémité distale de la sonde, affectant

l’anode (électrode à anneau) et au niveau

inférieur du manchon de fixation, affectant

principalement la cathode (électrode à vis) ;

occasionnellement, cela peut se produire au

niveau du conducteur haute tension » [4].

Cela se manifeste chez les patients concer-

nés par des modifications des paramètres

électriques de la sonde et/ou des phéno-

mènes de bruit enregistrés par le DAI qui, si

ils durent trop longtemps, aboutissent à la

survenue d’une thérapie inappropriée (ATP

ou choc). Une sonde qui dysfonctionne peut

également être à l’origine d’une inefficacité

du DAI. Le mode de révélation du dysfonc-

tionnement peut être brutal avec d’emblée

des thérapies inappropriées ou être dépisté

en amont par des signes précurseurs : élé-

vation de l’impédance et surtout surve-

nue de bruit sur la sonde enclenchant un

système d’alerte sonore à partir du DAI

du patient ou dépisté grâce à la télésur-

veillance. Actuellement, le taux de dysfonc-

tionnement de ces sondes est de 10 à 15 %

à 5 ans selon les études, alors qu’une sonde

considérée comme normale, le taux est de

moins de 1 % à 5 ans [5].

La seconde série de sondes concernées

par un taux de défaillance anormale est

les sondes Riata de Saint Jude Medical®

(Riata 8F: Modèles 1560, 1561, 1562, 1570,

1571, 1572, 1580, 1581, 1582, 1590, 1591,

1592 et Riata ST 7F: Modèles 7000, 7001,

7002, 7010, 7011, 7040, 7041, 7042). Ces

sondes ont été commercialisées en France

de 2003 à 2011, date de leur retrait du

marché. Le problème posé par ces sondes

est différent de celui des MEDTRONIC®.

L’anomalie constatée est une externalisation

des conducteurs par abrasion et rupture de

l’isolant rendant visible les conducteurs hors

du corps de la sonde. L’externalisation est

principalement due à un mouvement relatif

des conducteurs dans la lumière de l’isolant

aboutissant à une abrasion « Inside-out ».

La localisation de cette externalisation

se situe le plus fréquemment sur les 8 cm

en amont du coïl de défibrillation, là où

les contraintes mécaniques sont les plus

importantes (figure 1). Le taux d’externa-

lisation constaté est autour de 10 % pour

les sondes 7F et de 20 à 30 % pour les

sondes 8F [6]. Cette différence s’explique

par la position des conducteurs dans le

corps de sonde. En effet ceux-ci sont plus

proches du centre de la sonde dans les

sondes 7F et donc moins soumis à la force

centrifuge (figure 2). Cette externalisation

des conducteurs se dépiste par la radio-

graphie de thorax face et profil si possible

17-25_AMCVP235_MAP2.indd 18 17/02/15 14:11

MISE AU POINT

C. Marquié, L. Wissocque, L. Guedon-Moreau, et coll.

19

DOSSIER

AMC pratique n°235 février 2015

numérisée. L’externalisation ne s’accom-

pagne de modifications des paramètres

électriques de la sonde que dans 30 à 40 %

des cas. Les modifications de paramètres

électriques sont : modifications de l’impé-

dance de stimulation ou de défibrillation,

thérapies inappropriés, bruits et sur détec-

tions et élévation de seuils. Par ailleurs,

dans le cas d’externalisation des conduc-

teurs sans modification des paramètres, il

n’existe aucun moyen certain de détermi-

ner l’intégrité électrique de cette sonde et

sa capacité à défibriller.

Enfin, il existe des patients à plus haut risque

de fracture de sonde. Cette sous-population

de patients est peu nombreuse mais bien

identifiée. Il s’agit des patients jeunes et

actifs car les contraintes sur la sonde sont

plus importantes chez un patient jeune qui

garde une activité physique voire sportive

importante. Par ailleurs, l’espérance de vie

de cette population jeune peut être longue

comme pour des patients implantés pour

un syndrome de Brugada ou une cardiopa-

thie hypertrophique. Cette problématique

a été décrite chez les patients implantés

d’un DAI pour syndrome de Brugada par

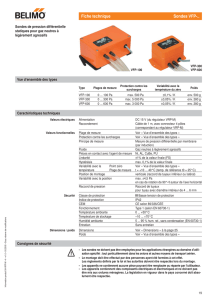

Figure 1. Externalisation des conducteurs des sondes Riata.

1A. Mouvement centrifuge des conducteurs.

1B. Externalisation d’un conducteur visible sur la radiographie.

Figure 2. Différences de structure de sondes Riata entre la 7F et la 8F. Les conducteurs sont

plus près du centre pour la 7F que la 8F mais l’épaisseur du silicone est la même.

17-25_AMCVP235_MAP2.indd 19 17/02/15 14:12

Incertitudes sur les sondes intracardiaques de défibrillation ?

MISE AU POINT

20

DOSSIER

AMC pratique n°235 février 2015

MISE AU POINT

exemple où le taux de rupture de sonde est

de 16 % à 56 mois pour atteindre 29 % à

10 ans [7]. Les ruptures précoces de sonde

de DAI sont aussi connues chez les enfants

ou les cardiopathies congénitales du fait de

contraintes mécaniques plus importantes :

11 % de fracture de sonde à 4 ans pour des

patients âgés de moins de 21 ans [8].

Faut-il extraire ?

Alors, première question : en cas de

défaillance d’une sonde faut-il l’extraire et

implanter une nouvelle sonde ou mettre la

sonde défaillante sur bouchon et implanter

une nouvelle sonde ?

Considérons d’abord le premier choix :

extraire

L’extraction de sonde de DAI a été étudiée

dans plusieurs études. La difficulté consiste à

retirer une sonde qui au fil des années devient

adhérente au structures qui l’entourent :

adhérence au niveau du système veineux

(veine sous-clavière, tronc veineux innominé,

veine cave supérieure), adhérence au niveau

des structures cardiaques (paroi de l’oreillette

droite, valve tricuspide et l’endocarde du

ventricule droit). Les sondes sont également

adhérentes les unes aux autres, quand il y en

a plusieurs (sonde auriculaire et sonde sinus

coronaire, voire vieille sonde ventriculaire

droite). L’extraction de sonde a été initiale-

ment l’apanage des chirurgiens cardiaques.

Ces extractions étaient réalisées sous circula-

tion extracorporelle dans un contexte essen-

tiellement de matériel infecté. Depuis, des

systèmes d’extraction percutanée se sont déve-

loppés dont le principe fondamental consiste

à décoller ces adhérences avec des outils méca-

niques (gaine de dilatation, système de cutter)

ou du laser. Le principe est toujours le même,

à savoir émettre une traction sur la sonde par

sa voie d’introduction en essayant de décoller

les adhérences. Des techniques par lasso par

voie fémorale existent également. Le risque

principal de l’extraction du matériel est la

survenue d’une plaie du système veineux

ou cardiaque pouvant entraîner épanche-

ment péricardique ou tamponnade et pou-

vant nécessiter le recours à la chirurgie car-

diaque en urgence avec risque éventuel de

décès. Dans les grandes séries d’extraction de

matériel, les complications graves sont rares

de 1 à 2 %, selon les publications avec un

taux de décès de 0,1 % [9, 10]. De ce fait,

l’extraction d’une sonde qui dysfonctionne,

mais qui n’est pas une menace vitale pour le

patient, est une indication de classe II selon

les recommandations de l’AHA 2009 (classe

IIa, s’il y a plus de 4 sondes du même côté ou

5 dans la veine cave supérieure, sinon il s’agit

d’une recommandation de classe IIb) [11]. Par

ailleurs, ces extractions de matériel allongent

le temps opératoire et sont donc un risque

supplémentaire d’infection.

On sait par ailleurs que la complexité de l’ex-

traction d’une sonde de DAI est liée à son

ancienneté (plus elle est ancienne, plus elle

est difficile à extraire), à l’âge du patient

(plus d’adhérence chez les patients jeunes)

à l’intégrité macroscopique de la sonde (les

sondes Riata seraient plus difficiles à extraire

du fait de l’externalisation des conducteurs).

Les complications liées à l’extraction de

sonde dépendent aussi du terrain du patient

(une cardiopathie sévère expose à des suites

opératoires compliquées en cas d’interven-

tion chirurgicale en urgence).

Pourquoi prendre le risque d’extraire

cette sonde et ne pas la laisser en place

tout simplement ?

Première raison évidente, c’est que nous avons

parfois à prendre en charge des patients

jeunes qui ont une espérance de vie élevée

(> 20 ans) et si ce patient présente deux rup-

tures de sondes à 5 ans d’intervalle, il peut

se retrouver avec une, puis deux, puis trois

sondes de DAI dans le ventricule droit, à tra-

vers la tricuspide. La coexistence de plusieurs

sondes de DAI pourrait engendrer une insuf-

fisance tricuspide et un sur-risque de fracture

de sonde du fait d’interférences entre elles.

Le risque d’interférence entre deux sondes est

faible surtout avec deux sondes mais il existe.

Par ailleurs, la multiplication des sondes dans

la veine cave supérieure expose à un risque de

thrombose de celle-ci.

La deuxième raison possible est l’occlusion

du système veineux. En effet, la survenue

17-25_AMCVP235_MAP2.indd 20 17/02/15 14:12

MISE AU POINT

C. Marquié, L. Wissocque, L. Guedon-Moreau, et coll.

21

DOSSIER

AMC pratique n°235 février 2015

d’une occlusion de la veine sous-clavière

par laquelle passe la sonde est de l’ordre

de 10 %. Dans cette situation, il n’est pas

possible de rajouter simplement une sonde

puisque la veine est occluse. Il faut soit

implanter en controlatéral, soit extraire la

sonde. La mise en place de matériel dans

une veine controlatérale alors que l’autre

est occluse expose à un risque majoré d’oc-

clusion de la veine cave supérieure.

La préservation du capital veineux est donc

la motivation principale à l’extraction d’une

sonde défaillante et ce d’autant plus que

le patient est jeune ou plus justement, que

l’espérance de vie du patient est longue.

La décision d’extraire ou non doit se faire

dans un centre de référence d’extraction de

sonde afin d’évaluer la balance bénéfice/

risque de la procédure. Un patient âgé, à

fraction d’éjection basse dont l’espérance

de vie n’excède pas 5 ans, ne sera pas

extrait. La problématique de l’extraction se

pose dès que les sondes ont plus de deux

ans de vie, période à partir de laquelle les

adhérences peuvent déjà être importantes.

L’information éclairée du patient est impor-

tante et il doit être associé à la discussion.

Faut-il vraiment réimplanter ?

Rappelons ici une évidence, à savoir que

toute complication grave et en particulier,

une rupture de sonde doit faire systémati-

quement rediscuter l’indication initiale de

l’implantation du DAI. En effet, les recom-

mandations évoluent, de même que la car-

diopathie du patient et le patient lui-même

vieillit. A partir du moment où une rupture

de sonde de DAI survient, la question du

maintien de l’indication se pose. On peut

faire le choix d’abandonner la sonde et sur-

veiller le patient. Ces situations sont extrê-

mement rares mais peuvent exister.

Comment gérer les sondes

à problème potentiel ?

Si le patient est porteur d’une sonde qui

pose potentiellement des problèmes, faut-il

la changer et quand ? Comment surveiller

le patient si on conserve la sonde qui pose

problème ?

Ces deux questions concernent les patients

porteurs de sondes qui sont connues pour

avoir un taux de défaillance élevé. Il s’agit

des patients avec les sondes Riata et Fidelis

qui, jusqu’à ce jour, fonctionnent parfaite-

ment bien, mais pour lesquelles on sait qu’il

existe un taux de défaillance élevé.

La solution est de suivre les recommanda-

tions de l’HAS.

Voici ce que l’HAS préconise concernant les

sondes Fidelis : « – le bénéfice/risque lié à

l’implantation d’une nouvelle sonde (avec

ou sans extraction de la sonde Sprint Fidelis)

doit être réétudié systématiquement en cas

d’intervention sur le système de défibrilla-

tion, notamment lors d’un changement de

boîtier ».

Le choix est donc clairement laissé au car-

diologue avec nécessite une fois de plus

d’évaluer le bénéfice/risque pour chaque

patient, comme nous l’avons déjà discuté

dans le paragraphe précédent, à la diffé-

rence près que nous parlons ici « d’extrac-

tion prophylactique ».

Il y a dans la littérature, des publications

spécifiques concernant les sondes Fidelis

avec des résultats très variables en termes

de complications. 7,25 % de complica-

tions majeures dans l’étude de Parkash

(25 centres, 468 Fidelis) dont 2 décès,

contre aucune complication dans l’étude de

Maytin (5 centres, 349 sondes) [12, 13]. En

contrepartie, le fait de conserver la sonde

Fidelis au moment du changement de boî-

tier expose le patient à un taux élevé de ré-

intervention pour fracture de sonde (36 %

à 5 ans, 49 % à 10 ans) et de chocs inap-

propriés (11 % à 5 ans, 15 % à 10 ans) [14].

L’attitude concernant les patients encore

porteurs de cette sonde et qui fonctionne

correctement est centre dépendant avec

discussion au cas par cas, en tenant compte

des risques potentiels de l’extraction qui

augmentent avec l’âge de la sonde, l’espé-

rance de vie du patient.

Certains centres ont fait le choix de chan-

ger de manière prophylactique et anticipée

toutes les sondes Fidelis, soit en ajoutant

simplement une nouvelle sonde de DAI,

soit en extrayant la sonde Fidelis. D’autres

17-25_AMCVP235_MAP2.indd 21 17/02/15 14:12

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%