C`est aussi la rentrée pour votre Blueprint

A l’instar des enfants qui revêtent leurs habits neufs

pour le grand jour, votre Blueprint de la rentrée a changé

d’habillage. Après environ 6 ans, un petit relooking s’im-

posait. Les couleurs ont été conservées, de même que

les rubriques. La ligne générale a été « rafraîchie ». Cette

nouvelle mise en page a également permis de dégager

de l’espace pour davantage de texte, sans diminuer la

lisibilité.

éditorial

C'est aussi la rentrée pour votre Blueprint

) Marianne Lebrun | service communication

Nous vous laissons découvrir ce « premier » numéro et,

comme nous le soulignons régulièrement, nous sommes

à votre écoute pour toutes vos remarques constructives.

Au nom du comité du Blueprint, je vous souhaite une

bonne rentrée et je vous laisse à la lecture de votre

« nouveau » Blueprint.

Neurochirurgie

Dr Frédéric Collignon

Le Dr Frédéric Collignon est diplômé de la Faculté de médecine de l’ULg en 1994. Il

se spécialise en neurochirurgie au CHU de Liège, formation qu'il termine en 2000.

Il séjourne ensuite trois ans aux Etats-Unis dont deux à la Mayo Clinic où il apprend

entre autres la chirurgie de l’épilepsie, des anévrysmes intracrâniens et de la base du

crâne. Il part ensuite un an à New-York, au Memorial Sloan Kettering Cancer Center,

où il se spécialise dans la chirurgie neuro-oncologique cérébrale et rachidienne et où

il acquiert une expertise dans la chirurgie crânienne éveillée, au cours de laquelle le

patient reste conscient et coopératif ce qui permet de minimiser le risque de lésion

cérébrale irréversible pendant l'exérèse de sa tumeur cérébrale.

Au cours de ces trois années, le Dr F. Collignon publie une quinzaine de papiers

scientifiques dans les plus grandes revues internationales et intègre le laboratoire

d’anatomie pathologie et d’immunologie expérimentale de la Mayo Clinic, ce qui lui

permet de générer une base de données qui sera à l’origine de sa thèse de doctorat.

Il bénéficie également de l’infrastructure du laboratoire d’anatomie, lui permettant de

développer ses compétences dans la chirurgie de la base du crâne.

Dès son retour en Belgique, il travaille à la clinique du Parc Léopold (Bruxelles) où il

contribue au développement, au sein du service, des techniques minimalement inva-

sives dans la chirurgie du rachis dégénératif et traumatique comme la kyphoplasie et

les ostéosynthèses par voie percutanée.

Le Dr Frédéric Collignon vient aujourd’hui compléter l’activité du service de neurochi-

rurgie du CHC dans le domaine de la chirurgie du rachis et la chirurgie des tumeurs

cérébrales.

Contact

Clinique Saint-Joseph

Service de neurochirurgie

04.224.89.10

Lundi et vendredi

nouvelle tête

Ed. resp. : Association des médecins exerçant aux Cliniques Saint-Joseph

) Trimestriel | n° 96 | septembre 2010

Belgique - België

PP-PB

B 018

blueprint

Sommaire

Vie des cliniques

Cliniques Saint-Joseph

16e journée médicale .......................................... 2

Clinique de l’Espérance

La rééducation pédiatrique s’agrandit ............... 2

Clinique Saint-Joseph

Nouveau bloc d’angiographie-radiologie

interventionnelle .................................................. 3

Le point sur

Mesure de la dose de rayonnement

délivrée au patient en radiologie

Principes et dispositions réglementaires ........4-5

Agenda

13e journée de stomatologie et

chirurgie maxillo-faciale ..................................... 5

Clinique et thérapeutique

L’éducation thérapeutique du patient :

nouvelle pratique de santé ? ............................6-7

L’avis du généraliste

De quelques éponymes médicaux

remarquables ...................................................... 8

Comité de rédaction

Dr Boris Bastens, Dr Christian Focan, Dr Jean-Pierre

Lambert, Marianne Lebrun, Dr Christian Mossay, Dr Didier

Noirot, Dr Philippe Olivier, Dr Martine Smeekens

Contact rédaction

Marianne Lebrun

rue de Hesbaye 75, 4000 Liège

tél. 04.224.85.62 | fax 04.224.80.93

Secrétariat

Anne-Marie Mandic | 04.224.80.98

Blueprint est le périodique de l'association des médecins

exerçant aux Cliniques Saint-Joseph, membres du Centre

Hospitalier Chrétien (CHC)

) Clinique Saint-Joseph

rue de Hesbaye 75, 4000 Liège

tél. 04.224.81.11 | fax 04.224.87.70

) Clinique de l'Espérance

rue Saint-Nicolas 447-449, 4420 Montegnée

tél. 04.224.91.11 | fax 04.224.90.02

) Clinique Notre-Dame

rue Sélys-Longchamps 47, 4300 Waremme

tél. 019.33.94.11 | fax 019.33.96.55

) Clinique Notre-Dame

rue Basse Hermalle 4, 4681 Hermalle /s Argenteau

tél. 04.374.70.00 | fax 04.374.70.02

Ce samedi 9 octobre,

les médecins des Cliniques

Saint-Joseph vous attendent au

Château du Val Saint Lambert (Seraing)

pour leur 16e journée médicale.

Au programme de l’après-midi,

3 ateliers qui seront répétés 3 fois.

Si ce n’est déjà fait, inscrivez-vous vite

(jusqu’au 1er octobre) !

Atelier 1

Laboratoire de biologie clinique

● Sérologie : cas pratiques (mononucléose, CMV,

hépatite B, …)

) Françoise Perwez, pharmacien-biologiste

● Bilan de coagulation

) Dr Laure Gilis, responsable de l’unité de thrombo-

hémostase clinique

● Implications fi nancières

) Françoise Perwez, pharmacien-biologiste

Atelier 2

Les pathologies de la colonne

● Examen clinique chez l’enfant et l’adolescent :

diagnostic des troubles statiques

) Dr Pascale Stainier, médecin de l’appareil locomo-

teur

● Conseils d’hygiène de vie de la colonne (port de

la mallette, du sac à dos, choix de la literie, des

activités physiques, …)

) Dr Geoffrey Brands, médecin de l’appareil locomo-

teur

● Répercussions statiques de la dégénérescence

vertébrale

) Dr Albert Debrun, médecin de l’appareil locomoteur,

chef de département

Après plus d’un an de travaux, une partie des locaux du

-1 de la clinique de l’Espérance accueille depuis peu le

service de rééducation pédiatrique, annexe de l’unité de

médecine de l’appareil locomoteur.

Les travaux ont permis de décloisonner les lieux. En

effet, l’équipe s’était étoffée, diversifi ée et spécialisée.

Tout était prêt pour favoriser les interactions entre soi-

gnants : kinésithérapeutes, logopèdes, ergothérapeute,

psychomotricienne, mais aussi assistante sociale et

psychologue.

Atelier 3

Les maladies infl ammatoires chroniques

de l’intestin (MICIs)

● Mise au point et suivi des MICIs

) Dr Fernand Fontaine, gastroentérologue

● Particularités pédiatriques de la prise en

charge des MICIs

) Dr Isabelle Paquot, pédiatre

● L’arsenal thérapeutique des MICIs

) Dr Arnaud Colard, gastroentérologue

Pour accueillir les enfants engagés dans des

soins de longue durée, plusieurs mois à plu-

sieurs années parfois, il était essentiel pour

l’ensemble de l’équipe d’offrir un lieu de vie

chaleureux, en regard de la rigueur thérapeu-

tique.

Le service, actuellement essentiellement dirigé

vers l’ambulatoire, souhaite s’ouvrir vers les

autres partenaires de la clinique, dont les servi-

ces d’hospitalisation pédiatrique.

Organisation pratique

et renseignements

Service communication du CHC

04.224.85.62

Cliniques Saint-Joseph

16e journée médicale

) Marianne Lebrun | service communication

Clinique de l’Espérance

La rééducation pédiatrique s’agrandit

) Pierre Demoitié | service communication

vie des cliniques

PROGRAMME

Journée Médicale

Organisée par la Commission de contact

des Cliniques Saint-Joseph

Samedi 9 octobre 2010

13h00

Adresse du jour

Château du Val Saint Lambert

Esplanade du Val à 4100 Seraing

En pratique

13h00 Accueil & inscriptions

13h30-14h30 Ateliers

14h45-15h45 Ateliers

15h45-16h30 Pause-café

16h30-17h30 Ateliers

17h30 Fin des ateliers

18h Apéritif et souper au Val

Saint Lambert, offerts par

la Commission de contact

Couleurs chatoyantes pour le module de psychomotricité, au

sein d’un vaste espace

2 | blueprint 96 | septembre 2010

Contact

Clinique Saint-Joseph

Service d’imagerie médicale

04.224.88.00

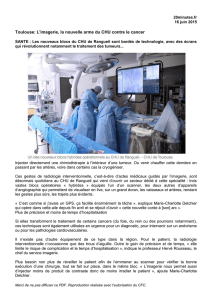

A la clinique Saint-Joseph, un

nouveau bloc de radiologie

interventionnelle multimodalité

sera opérationnel dès la fi n de ce

mois de septembre. Il prendra le

relais de la salle anciennement

située au sein du service

d’imagerie médicale. Seule la

clinique Saint-Joseph dispose

d’un outil aussi performant

et aussi pointu en Province

de Liège. Ce nouveau bloc

représente un investissement

de 1,5M°, dont deux tiers pour

l’équipement. Situé au 5e étage

de la clinique, il compte deux

salles.

Le futur des disciplines chirurgicales est de développer

les activités à la fois vers des traitements agressifs

et vers des traitements de moins en moins invasifs.

L’orientation de la radiologie interventionnelle est d'être

de plus en plus précise sur le plan balistique et de plus

en plus agressive. Il y avait dès lors un point de rencontre

multidisciplinaire indispensable à développer qui est le

bloc de radiologie interventionnelle, afi n de proposer à

nos patients l'ensemble de la palette des traitements les

plus modernes.

De plus en plus, la radiologie interventionnelle apparaît

comme un moyen de traitement qui vient s’ajouter à

la palette classique des prises en charge médicale et

chirurgicale et s’inscrit dans un esprit de complémentarité

et de multidisciplinarité pour la prise en charge de

différentes pathologies. La démarche du radiologue

interventionnel s’inscrit soit dans les actes qui nécessitent

un ciblage précis (ex : les infi ltrations rachidiennes),

soit dans les actes réalisés en urgence (ex : boucher

une artère qui saigne) ou encore dans une optique de

traitement. Ces interventions peuvent être tantôt très

pointues (ex : embolisation d’anévrysme cérébral en

neurologie, chimio-embolisation en oncologie), tantôt

s’adresser à des maladies plus bénignes comme le

traitement des fi bromes utérins (technique moins connue,

mais très effi cace comme alternative à l’hystérectomie).

Le bloc devrait accueillir autant les cas lourds que les

cas ambulatoires actuellement réalisés dans le service.

Le bloc interventionnel de Saint-Joseph constitue un

concept novateur en ce qu’il allie les avantages de

différentes techniques d’imagerie (échographie, scanner,

angiographie) et un environnement stérile du même type

qu’un bloc opératoire. Outre de meilleures conditions

d’hygiène et une sécurité accrue pour le patient, ce bloc

va permettre une organisation des soins et une ergonomie

supérieures pour les médecins interventionnels. Son autre

atout, c’est sa proximité géographique du bloc opératoire

(notamment pour les anesthésistes) et des soins intensifs

(pour le suivi du patient). Enfi n, il permettra de libérer les

salles d’examen du service, désormais consacrées aux

actes diagnostiques. Il sera un point de rencontre avec

les collègues cardiologues et chirurgiens vasculaires.

Toute l’imagerie de ce bloc est digitale, d’où une parfaite

qualité d’image. L’usage de l’imagerie 3D offre une

défi nition et un guidage renforcés de l’acte médical,

notamment pour les embolisations en neurologie et

d’autres applications chez les patients d’oncologie. On

le voit, le travail multidisciplinaire est de mise, et devrait

intensifi er les collaborations avec la neurochirurgie

ou l’oncologie déjà citées, la chirurgie digestive, la

gastroentérologie, la gynécologie, l’urologie, à l’image

de ce qui est développé intensément depuis plusieurs

années avec la cardiologie et surtout la chirurgie

vasculaire.

Notons encore que ce nouveau développement de la

radiologie interventionnelle en neurologie s’inscrit dans

un partenariat du CHC avec l’hôpital Erasme et le CHR

de la Citadelle.

In fi ne, ce bloc interventionnel peut se résumer en trois

points : précision, sécurité, carrefour multidisciplinaire.

Clinique Saint-Joseph

Nouveau bloc d’angiographie-radiologie

interventionnelle

) Catherine Marissiaux | service communication

vie

des cliniques

des cliniques

L’équipe médicale de radiologie

interventionnelle

• Dr Jean-François Biquet

• Dr Denis Brisbois (neuro)

• Dr Olivier Cornet

• Dr Bénédicte Daenen (infi ltrations, patients externes)

• Dr Jean-François Goyers (oncologie, infi ltrations,

patients externes)

• Dr Georges Houben (infi ltrations, patients externes)

Sainte-Elisabeth

RMN bientôt opérationnelle

Juste à côté du futur hôpital de jour, dans le pro-

longement du service d’imagerie médicale, les

travaux vont bon train pour installer la RMN. Le

bâtiment est quasi fi nalisé. La cage de Faraday

a été montée début septembre et l’aimant doit

être livré fi n septembre. Les premiers essais

sont prévus début octobre. Le service devrait

ensuite pouvoir accueillir les patients pour les

RMN dans la foulée.

septembre 2010 | blueprint 96 | 3

Introduction

La mesure de la quantité de rayonnement délivrée au

patient lors des explorations radiologiques va devenir

une obligation légale. Les objectifs sont de maîtriser et

optimiser l’usage des rayonnements ionisants et, ainsi,

de protéger les personnes contre leurs dangers.

Les grandeurs utilisées en radioprotection sont : la dose

absorbée, la dose dans l’air, la dose d’entrée, la dose en

profondeur, la dose à l’organe et la dose effi cace. Cer-

taines grandeurs sont spécifi ques du radiodiagnostic :

le produit dose x surface, la dose glandulaire moyenne

(mammographie), l’index de dose scanographique et le

produit dose x longueur (voir fi gure ci-contre).

En tomodensitométrie, les indicateurs de dose sont

obligatoirement affi chés à la console du scanner pour

chaque examen.

Les obligations réglementaires à venir entraîneront la

mention, sur le compte-rendu radiologique, des infor-

mations concernant la dose délivrée au patient, pour les

pratiques les plus courantes ou exposant aux doses les

plus importantes. Ces obligations devraient avoir pour

effet une optimisation progressive de l’ensemble de la

pratique radiologique.

La directive EURATOM 97/43, relative à la protection

sanitaire des personnes contre les dangers des rayonne-

ments ionisants lors d’expositions à des fi ns médicales,

a mis en place les fondements des nouvelles conditions

d’usage des rayonnements ionisants dans le domaine

médical. Cette directive a été publiée en 1997.

Grandeurs et unités

La dose absorbée dont l’unité est le Gray (Gy), qui équi-

vaut à un Joule (J)/kg.

La dose dans l’air permet de caractériser une installation

radiologique. Elle est mesurable à l’aide d’une chambre

d’ionisation.

La dose d’entrée est mesurée grâce à un dosimètre

placé sur la peau. Elle intègre le rayonnement diffusé,

qui représente 20 à 40% de la dose dans l’air.

La dose en profondeur est calculée à partir de la dose

d’entrée, en tenant compte de l’atténuation.

La dose à l’organe est la dose moyenne absorbée rap-

portée à l’ensemble du volume de l’organe considéré.

Elle permet le calcul de la dose effi cace. Ce calcul im-

pose de tenir compte de la nature du rayonnement et

du tissu considéré. Les tissus du corps humain sont

d’autant plus sensibles qu’ils sont moins différenciés et

que leur activité mitotique est plus grande.

La dose effi cace est un indicateur du risque de détriment

que fait courir l’exposition aux rayonnements ionisants.

Cette grandeur résulte d’un calcul et non d’une mesure

physique objective. Elle refl ète l’effet sur l’organisme en-

tier et est la seule qui permet une estimation cohérente

de la dose totale reçue par un patient en radiologie.

Grandeurs dosimétriques spécifi ques

du radiodiagnostic

Le produit dose x surface d’exposition (PDS) s’exprime

en Gy/cm2. On peut, par l’utilisation d’un cœffi cient de

conversion, Epds, dépendant de la zone explorée et de la

tension, estimer la dose effi cace à partir du PDS. Dose

effi cace = PDS x Epds.

La dose glandulaire moyenne (mammographie)

Les mammographies numériques calculent et affi chent

cette information, ainsi que la dose d’entrée, sur chaque

image.

L’index de dose scanographique (IDS) ou computed to-

mographic dose index (CTDI)

Les normes européennes et internationales défi nies par

la commission électrotechnique internationale (CEI) im-

posent aux constructeurs de faire apparaître cet index

sur la console opérateur pour toute série programmée.

Il faut bien comprendre que le CTDI est un index d’expo-

sition quantifi ant la dose délivrée en fonction des para-

mètres de la coupe, mais il ne refl ète pas la dose totale

reçue par le patient. Pour tenir compte de ce point fon-

damental, on a défi ni par analogie avec le produit dose

x surface, le produit dose x longueur (PDL) qui est un

meilleur indicateur de l’exposition du patient.

Le produit dose x longueur

PDL = CTDI x L. Le produit dose x longueur est égal

au CTDI volume multiplié par la longueur explorée. L’in-

térêt principal de cette grandeur est qu’elle représente

Contact

Clinique Saint-Joseph

Service d’imagerie médicale

04.224.88.00

Mesure de la dose de rayonnement

délivrée au patient en radiologie

Principes et dispositions réglementaires

) Dr Julien Djekic | imagerie médicale

le point sur…

le point

sur…

le point sur…le point

4 | blueprint 96 | septembre 2010

exactement l’exposition en affectant la dose au volume

exploré. Elle permet donc, en prenant en compte les or-

ganes fi gurant dans ce volume, de calculer ou d’estimer

la dose effi cace. Ce calcul se fait en utilisant des cœffi -

cients dépendant de la région explorée. Ces facteurs de

conversion permettent d’estimer simplement et rapide-

ment l’ordre de grandeur de dose effi cace pour chaque

examen, en multipliant le PDL par un cœffi cient Epdl de

la zone explorée. On peut ainsi très facilement estimer

l’ordre de grandeur de la dose reçue par le patient.

L’usage de la dose effi cace permettra d’harmoniser l’ex-

pression fi nale de la dose en radioprotection. On pourra

ainsi intégrer des doses partielles résultant d’exposi-

tions hétérogènes dans le temps et dans l’espace (par

exemple, une radiographie de bassin, puis un scanner

thoracique et un panoramique dentaire). Par ailleurs, la

conversion en dose effi cace montrera bien quels sont les

examens sur lesquels doit porter en priorité l’effort de

réduction de dose, notamment en scanner.

Les niveaux de référence diagnostique

La référence de valeur d’exposition, PDS ou PDL, per-

mettra de situer la pratique radiologique par rapport à

la pratique médiane nationale grâce à la confrontation

avec les niveaux de référence diagnostique. En radiolo-

gie conventionnelle, on utilise la dose à la surface d’en-

trée du patient et le produit dose x surface. En scanner,

les indicateurs dosimétriques sont l’indice de dose de

scanographie et le produit dose x longueur.

Ces niveaux de référence diagnostique constituent une

base de départ pour que chaque radiologue puisse com-

mencer à situer sa pratique.

Conclusion

De nouvelles dispositions législatives réglementaires vont

instituer une dosimétrie systématique des expositions

médicales. Ces dispositions constitueront un ensemble

cohérent qui permettra l’application des principes d’op-

timisation et d’ajustement des expositions médicales au

plus bas, tenant compte de l’obligation de résultat.

Bibliographie

● Y.-S. Cordoliani, Mesure de la dose délivrée au patient en

radiologie. Principes et dispositions réglementaires. EMC

(Elsevier Masson SAS, Paris), Radiodiagnostic - Principes et

techniques d’imagerie, 35-092-A-10, 2007.

● Y.-S. Cordoliani, H. Foehrenbach, Radioprotection en milieu

médical, Principes et mise en pratique, Elsevier Masson SAS,

2ème édition, 2008.

La 13e rencontre de stomatologie et chirur-

gie maxillo-faciale se déroulera le samedi 4

décembre à l’hôtel Ramada Plaza (quai Saint-

Léonard à Liège). La journée abordera les

thèmes suivants :

● le noma, gangrène foudroyante qui se dé-

veloppe dans la bouche et ronge les tissus

de la face

● la chirurgie piezographique (chirurgie ortho-

gnathique, reconstructrice, oncologique)

● l’orthodontie

● la responsabilité sans faute et l’explosion

des sinistres en orthodontie

Les médecins à l’initiative de cette journée

sont les Drs S. Dammous, P. Fryns, R. Gilles

et P. Ponchaut.

13e journée de

stomatologie et

chirurgie

maxillo-faciale

agenda

Information et inscriptions

PAF 140

clôture le 15 novembre

04.224.98.66 ou

Le programme est disponible sur

le site www.maxillo-liege.be

sur…

Grandeurs et unités

Grandeurs pouvant être mesurées

ou calculées

PDS

Dose dans l'air

Dose d'entrée Grandeurs ne pouvant

être que calculées

Dose à l'organe

(et dose efficace)

Dose en profondeur

septembre 2010 | blueprint 96 | 5

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%