Indicateurs nationaux de la transition écologique vers un

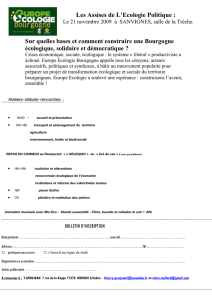

OBSERVATION ET STATISTIQUES

COMMISSARIAT

GÉNÉRAL AU

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Service de l’observation et des

statistiques

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

n°

142

mars

2016

Indicateurs nationaux de la transition

écologique vers un développement durable

2015-2020 : premier état des lieux

Directeur de la publication : Sylvain Moreau

Rédactrice en chef : Anne Bottin

Auteurs : Françoise Nirascou, Florence Kleiber, Lauren Mosdale

Coordination éditoriale : Claude Baudu-Baret

Maquette-réalisation : Lauren Mosdale, Claude Baudu-Baret

Les indicateurs puis leur synthèse ont été examinés par la commission du CNTE spécialisée sur les indicateurs.

Études & documents | n° 142 | mars 2016

Commissariat général au développement durable • Service de l'observation et des statistiques | 1

Indicateurs nationaux de la transition

écologique vers un développement

durable 2015-2020 : premier état des lieux

Études & documents | n° 142 | mars 2016

2 | Commissariat général au développement durable • Service de l'observation et des statistiques

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

1

/

28

100%