LA TRADITION

Le chemin du retour vers Allah

LA TRADITION

ISLAMIQUE

Sous la direction de

Jean-Marie Debunne

Jean-René Milot

Le chemin du retour vers Allah

LA TRADITION

ISLAMIQUE

Jean-René Milot

Directeur de la collection

Jean-Marie Debunne

La tradition islamique

Auteur Jean-René Milot, enseignant à l’Université du Québec

à Montréal et à l’Université de Montréal, et spécialiste en

études islamiques

Directeur de la Collection Labyrinthes Jean-Marie Debunne, professeur en éducation

religieuse à l’Université Saint-Paul

Conception graphique Les Éditions La Pensée inc.

Révision linguistique Marie-Claude Piquion

Illustrations Monique Chaussé

Photographies Archives du Centre Monchanin,Archives Rédaction

d’Orient, Jean-René Milot, Jean-Marie Debunne,

Anne-Héloïse Debunne

Remerciements Un merci tout particulier à la boutique Multivisions

pour son acceuil et le prêt d’objets pour fins de

photographie (www.multivisionsinc.com)

© Les Éditions La Pensée inc., 2002

Tous droits réservés.

On ne peut reproduire, enregistrer ni diffuser aucune partie du présent ouvrage, sous

quelque forme ou par quelque procédé que ce soit,électronique,mécanique, photographi-

que, sonore, magnétique ou autre, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de

l’éditeur.

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec, 2002

Bibliothèque nationale du Canada, 2002

Imprimé et relié au Québec

ISBN 978-2-89458-292-3

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada par l’entremise du

Programme d’Aide au Développement de l’Industrie de l’Édition (PADIÉ) pour nos activi-

tés d’édition.

«Gouvernement du Québec – Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres – Gestion SODEC»

LE «PHOTOCOPILLAGE» TUE LE LIVRE

•Les musulmans chez nous et dans le monde 2

Un monde imposant, étendu et très varié 3

Un monde qui a quelque chose en commun 4

Un monde à apprivoiser 6

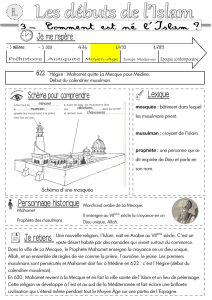

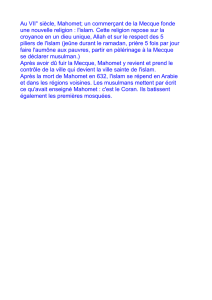

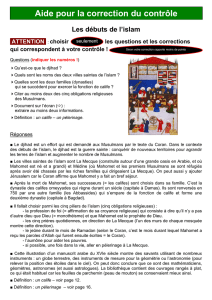

•Le Prophète Mahomet et les débuts de l’Islam 8

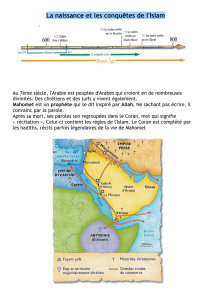

L’Arabie à la veille de l’Islam 9

Mahomet à La Mecque 12

Mahomet à Médine 15

Le rôle de Mahomet dans l’Islam 18

•Le Coran, Livre sacré des musulmans 20

Le caractère oral et auditif des révélations 20

Le passage de l’oral à l’écrit 22

Le caractère sacré du Coran 23

Le Coran au cœur de la vie des musulmans 24

•Le Coran et les grandes questions de la vie 26

Allah, le créateur 27

La création de l’Univers 29

La création des anges 30

La création de l’homme et de la femme 30

Le cycle de la prophétie 31

Les prophètes et les Livres 33

Le Jugement et la vie future 36

•Le chemin du retour vers Allah 38

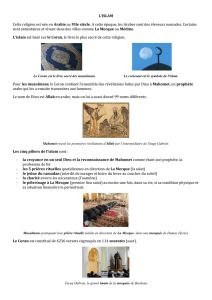

Croire, dire et faire: foi et religion 39

Du Coran à la Loi islamique 40

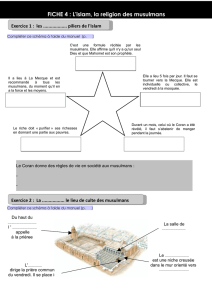

Les cinq piliers de l’Islam 43

Les rites et les fêtes 45

Les interdictions 46

•Comprendre les musulmans aujourd’hui 48

Attitudes et tendances face au déclin 49

Entre deux modèles de société 50

Le statut de la femme en Islam 52

Le port du voile ou du foulard 55

L’accommodement des différences 56

Table

des matières

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%