André COMTE-SPONVILLE, Le capitalisme est

André COMTE-SPONVILLE, Le capitalisme est-il moral ?

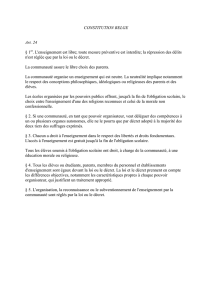

Retour à la morale :

Passage d’une génération du tout politique (68) à une autre : crise du politique,

Effondrement du bloc soviétique et perte de la justification par la négative du capitalisme,

Mort sociale de Dieu, plus de réponse à la question « que dois-je faire ? »

Retour à une génération spirituelle

I LE RETOUR DE LA MORALE

Dans ce premier temps, l’auteur propose d’esquisser le contexte d’un « retour de la morale », retour qui se

fait essentiellement dans les discours et non dans les comportements. Il propose trois voies d’explications

dans le temps court, dans une durée moyenne et sur le temps long.

1 Deux générations, deux erreurs

A ce niveau d’analyse on se place à l’échelle de deux ou trois générations :

La génération de Mai 68, mobilisée à son paroxysme dans des affrontements principalement étudiants avec

les pouvoirs publics.

Cette génération croyait que tout était politique et que la politique tenait lieu de tout. L’apolitisme était

presque inenvisageable et tous, sans être militants, étaient au moins engagés. La politique tenait lieu de

morale : Ce qui était « juste » politiquement était nécessairement « bon » moralement.

La jeunesse se scindait, très schématiquement, entre adorateurs du général De Gaulle et admirateurs de Che

Guevara. C’était une génération conflictuelle parce que, justement, politique, et la politique ne vas pas sans

oppositions.

Vingt ans plus tard, une autre génération faisait son entrée dans les années 80. Cette génération n’est plus

intéressée par la politique, elle est lassée (surtout la jeunesse) par les oppositions répétées et anciennes entre

« pro » et « anti ». Au lieu de ça, la question morale a pris une place de première importance. Sans parler

précisément de « morale », cette génération préfère, encore aujourd’hui, les mots de « solidarité »,

« humanitaire », « droits de l’Homme », les organisations comme « SOS Racisme », « les Restos du Cœur »,

« Médecins sans frontière » et des personnages comme l’abbé Pierre.

« Deux générations, deux erreurs » : L’une de croire que la politique peut tout et que le conflit est

nécessaire, l’autre de penser que la morale tient lieu de politique et que le consensus est une solution.

Pourtant, politique et morale coexistent et possèdent une égale importance, les deux sont donc

nécessaires. Mais ce passage du « tout politique » au « tout moral » est le symptôme d’une crise et d’un

recul du politique : Si les bons sentiments sont nombreux, les idéaux moraux placés bien hauts, il n’empêche

que les taux d’abstention augmentent et les extrémistes (notamment de droite) sont en progression !

Rien n’étant figé, on observe aujourd’hui le recul de la « génération morale » au profit d’une toute nouvelle

génération que l’on pourrait qualifier de « spirituelle » qui place la question spirituelle (celle du sens de la

vie) au centre des choses. Les Journées Mondiales de la Jeunesse à Paris, le succès de livres initiatiques

comme l’Alchimiste de Paulo Coehlo ou l’admiration d’une partie de la population pour le Dalaï Lama

étayent la thèse d’une ‘’« génération spirituelle »’’.

2 Le triomphe du capitalisme

Ici, on se place dans le moyen terme, sur un siècle pour expliquer ce retour de la morale.

Ce processus s’étale sur tout le XXème siècle et prend une signification plus forte avec l’effondrement du

bloc soviétique et la chute du modèle communiste à la fin des années 80. En effet, deux modèles

s’affrontaient durant toute cette période, le modèle occidental, libéral et capitaliste et le modèle de l’est,

communiste (l’honnêteté intellectuelle impose de préférer les mots « soviétique » ou « stalinien »).

Ces deux antagonismes se servaient mutuellement de justification : L’occidental montrait le système

communiste qu’il assimilait au « mal » et l’opposait au système capitaliste qui, logiquement, était

dépositaire du « bien ». L’effondrement du bloc soviétique entraînait la disparition de l’antagonisme

planétaire et laissait seul le modèle occidental en position de dominer. Le capitalisme, aspect économique du

modèle occidental, devenait le seul modèle économique. C’est le « triomphe du capitalisme ».

Mais le capitalisme perdait sa justification négative, et le modèle occidental perdait de sons « sens ».

C’est dans un retour à la morale (coïncidant avec la génération morale) que l’Occident retrouvait une

justification positive dans les idéaux qu’il véhicule, dans les valeurs morales qu’il porte.

3 La mort de Dieu

Dans ce troisième point, le retour de la morale est l’effet de causes anciennes inscrites dans le « temps long

».

Ce processus commence à la Renaissance, s’est accéléré avec les « Lumières » du XVIIIème siècle et s’est

poursuivi jusqu’au XXème. On constate aujourd’hui le quasi-achèvement de ce processus, surtout en France.

Il s’agit de la laïcisation, de la sécularisation et, dans notre pays, de la déchristianisation de la société.

C’est ce que Nietzsche, philosophe nihiliste du XIXème siècle, appelle la « mort de Dieu » ou ce que le

sociologue du XXème siècle Max Weber appelle le « désenchantement du monde ».

Qu’est ce à dire ? Il reste aujourd’hui des hommes et des femmes qui croient en l’existence de Dieu, qui ont

la « foi ». Mais leur foi est délimitée dans le cadre restrictif de la sphère privée. Si on peut individuellement

croire en Dieu, on ne peut plus socialement communier en lui. Dieu ne sert plus à justifier notre action en

société. « Dieu est socialement mort ».

Dès lors, que devient la « communauté » quand la « communion » ne se fait plus ? La religion,

étymologiquement, est « ce qui relie » d’abord les gens ensemble, ensuite les gens à Dieu. L’absence de

Dieu, et donc de religion, n’est pas l’athéisme, comme on pourrait le croire, mais plutôt l’absence de lien.

La mort de Dieu génère, finalement, un individualisme triomphant, un « cocooning » dont la

capitalisme (où la consommation individuelle est vecteur de dynamisme) s’accommode fort bien mais dont

la civilisation (fondée sur la communauté) risque son existence même.

Quand la religion, par ses préceptes moraux, inclut une morale (« que dois-je faire ?) et, par là même, élude

la question morale, l’absence de religion implique le retour sur le devant de la scène de cette question

morale.

4 la mode de l’éthique d’entreprise

Nous l’avons vu, le retour de la morale s’explique de trois manières imbriquées et fait de la question morale

une question « à la mode ». Mais comme toutes choses « à la mode » entraîne une certaine confusion, la

mode de la morale n’y échappe pas surtout dans le monde de l’entreprise.

Ainsi, importé d’outre atlantique, des discours sur l’ « éthique d’entreprise » fleurissent et s’installent

même à l’université comme à l’Essec-IMD qui propose un cycle intitulé « Management de l’éthique des

affaires »’’ selon une loi simple ‘’« l’éthique est une source de profits ».

Mais la notion même d’ « éthique d’entreprise » est ridicule car « ce serait la première fois que la vertu, à

elle seule, ferait gagner de l’argent » et, dans l’hypothèse où un dirigeant doit prendre une décision, il le

ferait majoritairement en fonction de son intérêt (économique) qu’en fonction de son devoir (moral).

Dans l’ « éthique d’entreprise » il n’est finalement pas question de morale, mais juste de valeur ajoutée et

donc de profits. Dès lors, le danger d’accommoder la morale à toutes les sauces est d’en faire un mot dénué

de tout sens. Il semble nécessaire de distinguer quelques limites élémentaires.

II LE PROBLEME DES LIMITES ET LA DISTINCTION DES ORDRES

Concernant la signification des mots, user d’un mot en le revêtant d’un autre sens c’est faire une confusion.

Il importe de voir ce qui est permis de dire et ce qui ne l’est pas. C’est donc poser le problème des limites et

délimiter plusieurs « ordres » (au sens pascalien du terme) c'est-à-dire un domaine de réflexion avec sa

cohérence propre et son indépendance au moins relative par rapport aux autres.

1 L’ordre techno-scientifique

Quelles limites pour les sciences du vivant ? Quelles limites pour la biologie ? Quelles limites pour le

clonage reproductif de cellules humaines ? A ces questions, la biologie ne répond pas parce que la question

n’est pas la sienne. En tant que science, la biologie peut juste nous dire ce qui est techniquement possible,

comment s’y prendre, etc.

S’il faut le faire, la biologie ne réponds pas…

Autre exemple, Quelles limites pour l’économie ? Quelles limites pour le capitalisme ? Quelles limites pour

le marché et la loi du marché ? L’économie n’y répond pas en tant que science. Juste peut elle donner la

tendance prévisible (calculable) du marché, les mécanisme de rééquilibrage, les posibilités, etc. S’il faut le

faire, l’économie ne réponds pas.

Ces deux exemples sont matières d’un complexe plus vaste, d’un ordre : L’ordre techno-scientifique

structuré de l’intérieur par le possible et l’impossible. Ce qu’on peut techniquement faire (le possible) et ce

que l’on ne peut pas faire (l’impossible). Ce que l’on peut scientifiquement penser (le possiblement vrai) et

ce qu’on ne peut pas penser (le certainement faux).

Cette limite intérieure est en constant mouvement, c’est ce qu’on appelle le « progrès » technique et

scientifique, élargissant sans cesse l’horizon des possibilités. Selon la loi de Gabor « Tout le possible sera

fait toujours » ce qui est plutôt inquiétant tant le « possible » est vaste.

On ne peut donc pas compter sur une limitation intérieure de ce premier ordre alors qu’il est nécessaire que

tout le techniquement possible et le scientifiquement pensable ne soit pas fait pour autant. Dès lors, une

limite doit s’appliquer de l’extérieur.

2 L’ordre juridico-politique

Quand le clonage humain est possible, qu’est ce qui va venir interdire sa réalisation ? La loi et l’Etat, donc le

législateur à travers la volonté du peuple souverain dans nos démocraties.

C’est l’ordre juridico-politique structuré intérieurement par l’opposition du légal et de l’illégal.

Juridiquement, il y a ce que la loi autorise (le légal) et ce que la loi interdit (l’illégal). Politiquement, il y a

ceux qui sont en état de faire la loi (la majorité dans nos démocraties parlementaires) et ceux qui ne sont pas

en état de faire la loi (la minorité, l’opposition). C’est ce qui fonde notre République démocratique.

Qu’est ce qui limite ce second ordre ? Si la question peut paraître curieuse, il est nécessaire de limiter cet

ordre pour deux raisons une individuelle et l’autre collective : Un individu totalement respectueux des lois

peut être un menteur, un égoïste, méprisant, haineux, etc. Un vrai « salaud légaliste ». Collectivement et

démocratiquement, les citoyens d’un pays peuvent voter des lois génocidaires, exterminationnistes ou

racistes : Hitler fut élu chancelier !

Dès lors, la démocratie ne limite pas la démocratie de même que la science ne limite pas la science. Il faut,

ici encore, trouver une limite extérieure à cet ordre.

3 L’ordre de la morale

Pour reprendre l’exemple démocratique, il y a trois points auquel un peuple souverain est finalement

soumis : Le peuple ne peut faire que ce qui est possible, il ne peut outrepasser les « lois de la nature ». Il est

donc limité par l’ordre numéro 1 (techno-scientifique). Dans l’exercice démocratique de sa souveraineté, un

ensemble complexe de pouvoirs et de contre-pouvoirs évite la concentration de la pleine souveraineté. C’est

une limitation interne à l’ordre numéro 2 (juridico-politique). Enfin, la morale vient limiter de l’extérieur le

peuple souverain car il ne saurait, par un vote, changer une exigence morale. C’est l’ordre numéro 3, l’ordre

de la morale.

Cette nouvelle limitation vaut d’abord pour les individus. Chacun a la possibilité (n°1) de faire des choses

légalement (n°2) mais ne le fera pas pour autant, retenu par un impératif moral (n°3). Ainsi, la morale vient

s’ajouter à la légalité et la limite. « L’individu a plus de devoirs que le citoyen ».

D’un point de vue collectif, un ensemble de citoyen peut très bien adopter légalement (n°2) un projet de loi

discriminatoire ou raciste mais, moralement (n°3), il sera impératif de le refuser. « C’est comme une limite

négative : Le peuple a moins de droits (du fait de la morale) que le droit même ne lui en accorde. »

L’ordre de la morale est structuré intérieurement par l’opposition du bien et du mal, du devoir et de

l’interdit. Moralement, il y a ce que je dois faire (le devoir) et ce que je ne dois pas faire (l’interdit qui n’est

qu’un devoir négatif). La morale c’est l’ensemble des obligations ou des interdits que nous nous

imposons à nous-mêmes, indépendamment de toute récompense ou sanction attendue, et même de

toute espérance.

La morale est à la fois relative, parce que différente selon les civilisations puisque façonnée par l’histoire et

en même temps absolue en fonctionnant selon une opposition simple et universelle (le devoir / l’interdit).

Dès lors, voit-on une limite à cet ordre ? Il importe de ne pas confondre un homme moral d’un homme

moralisateur. Quand la personne morale s’occupe personnellement de son devoir, le moralisateur s’occupe,

lui, du devoir des autres. Ainsi, dire d’un autre qu’il doit être « bon » ce n’est assurément pas signe que l’on

est soi-même « bon ». Mais une personne morale qui ne ferait que son devoir manquerait peut-être

l’essentiel : l’amour.

4 L’ordre éthique : l’ordre de l’amour

Si, en français, « morale » est strictement le synonyme de « éthique », l’auteur distingue pour des raisons

philosophiques ce qui est moral (tout ce qu’on fait par devoir) de ce qui est éthique (tout ce qu’on fait par

amour).

L’ordre éthique est structuré intérieurement par l’opposition de la joie et de la tristesse. Le désir occupe

une place centrale dans cet ordre partagé entre la double détermination (nature / culture) et la double

polarisation (plaisir-joie / souffrance-tristesse) de sa puissance d’agir.

Où trouve-t-on une limite à ce quatrième ordre ? Un croyant pourrait très bien envisager un cinquième ordre,

l’ordre de Dieu, plaçant l’amour en Dieu, absolu, comme échelle ultime de valeurs. Cet amour ferait sens

dans la vie d’un croyant, lui montrant la signification de son existence.

Mais l’amour fini et incomplet, seul, est très présent dans les vies de chacun même s’il n’est que rarement

là, il brille au loin par son absence et donne sens, lui aussi, à la vie. Amour de la vérité (amour de la

science), amour de la liberté (amour de la démocratie), amour du prochain (humanisme), les trois premiers

ordres subissent les influences de ce quatrième ordre qui, finalement, ne saurait se suffire à lui-même.

III LE CAPITALISME EST-IL MORAL ?

1 Morale et économie

La distinction des ordres qui vient d’être réalisée permet de dire immédiatement que se poser la question ci-

dessus en titre c’est confondre les ordres et donc c’est poser une fausse question : Quand le « capitalisme »

dépend de l’ordre n°1, la morale est une notion de l’ordre n°3. Dire que le capitalisme est « bien » ou

« mal » c’est faire une confusion entre les ordres.

Scientisme et technocratie sont deux exemples de confusion où les sciences ou les techniques sont érigés sur

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%