Dignité de l'embryon humain: Article de bioéthique

LA DIGNITÉ DE L’EMBRYON HUMAIN

par

Léon CASSIERS

Professeur émérite

à l’Université catholique de Louvain,

Président du Comité consultatif de Bioéthique

Introduction

La question de la dignité que nous devons reconnaître à l’em-

bryon (

1

) humain est difficile, les enjeux scientifiques et économi-

ques qui y sont liés étant considérables. De nombreux progrès dans

le domaine de l’infertilité ont été acquis et continueront d’être

acquis par des recherches qui, à un moment donné, ont concerné des

embryons humains. Dans l’avenir on espère des cellules souches,

dont les embryons sont une des sources possibles, qu’elles permet-

tront de régénérer divers organes adultes malades. L’embryon offre

également un des accès possibles à la génétique et, par là, à la guéri-

son de maladies héréditaires, voire à la réalisation de médicaments

entièrement neufs. Toutes ces perspectives, même si elles restent

aujourd’hui encore largement aléatoires, engendrent d’innombrables

pressions visant à considérer l’embryon humain, dans la mesure où

il serait destiné à la recherche, comme un banal matériel biologique.

Contre ces pressions s’élève la voix de ceux qui voient d’abord

dans cet embryon une vie humaine commençante, à protéger avec

d’autant plus de soin qu’elle est plus fragile. A défaut, pensent-ils,

nos sociétés régresseraient gravement quant au respect, qu’elles

défendent par ailleurs, de toute vie humaine. Pour être moins immé-

diatement matériel, cet enjeu ne pèse pas moins lourd que les précé-

dents. Le respect de tout humain est une valeur qui fonde la vie

sociale et nous protège tous. Il n’existe que signifié par des règles

exigeantes et rigoureuses qui, toutes ensemble, en créent la réalité

et la perception par tous. A leur apporter des exceptions, ne risque-

(1) Selon un usage fréquent, nous réserverons le terme ‘embryon’ aux quatorze

premiers jours du développement, et de ‘foetus’ au-delà de cette période. Cette dis-

tinction peut varier selon les auteurs.

t-on pas d’affadir cette valeur de respect que les citoyens se doivent

entre eux? Nombreux sont ceux qui craignent que toute entorse ou

exception mise à ces règles ne soit un premier pas, ou un pas de

plus, vers la chosification, voire la commercialisation de l’humain.

La gravité de ces enjeux avive les passions dans les débats concer-

nant le statut plus ou moins humain de l’embryon. Comment trou-

ver un terrain qui nous assure une réflexion rigoureuse et honnête?

I. — L’héritage philosophique

et théologique classique

Une des grandes traditions occidentales est de faire confiance à la

rationalité de notre esprit pour garantir l’objectivité de nos juge-

ments et de nos choix. C’est ainsi sur la pensée philosophique, puis

théologique, que s’est appuyée l’éthique en occident.

Les philosophes se sont d’abord souciés de définir le statut de

l’humain adulte : plus qu’une chose ou un animal, mais moins qu’un

pur esprit, ange, diable ou Dieu. Animal par son corps, l’homme est

« animal raisonnable » par sa conscience réflexive. Il est capable de

se savoir existant et de se prendre comme objet de sa réflexion. Sur-

plombant de la sorte par sa pensée l’espace et le temps dans lesquels

il reste cependant immergé, il se donne une permanence, une iden-

tité stable, de quelque manière « méta-physique ». Il lui paraît évi-

dent dès lors de se reconnaître un « esprit », une « âme » qui désigne

cette constance du « Je » à partir duquel il se parle.

La tradition théologique chrétienne n’a pas manqué de s’appuyer

sur cette dimension « métaphysique » de l’esprit humain pour lui

rattacher, voire y assimiler une vie spirituelle donnée par Dieu.

Acceptant ou non cette référence à Dieu, l’immense majorité des

philosophes ont vu et voient encore dans la conscience réflexive

l’apanage spécifique de l’homme, la ‘fonction’ psychique par

laquelle il est capable de liberté, de choix moraux, de responsabilité,

et de ce fait titulaire d’une dignité spécifique qui, selon la formula-

tion de Kant, oblige à le traiter toujours aussi comme une fin et non

pas seulement comme un moyen.

Il n’est pas difficile de voir que cette manière de fonder la dignité

humaine n’apporte pas de réponse à la question de la dignité

humaine de l’embryon ou du foetus, ni même du nouveau-né, qui

ne disposent pas d’une conscience réflexive ni d’une véritable auto-

nomie psychique. Cependant, il est évident que l’enfant né vivant

404 Rev. trim. dr. h. (54/2003)

et viable porte en lui la potentialité de devenir une personne adulte,

s’il est convenablement pris en charge. Ainsi, très rapidement et de

manière croissante au fil des siècles a-t-il été considéré comme équi-

valent à une personne humaine à part entière, ayant droit au même

respect.

Le statut de l’embryon et du foetus a posé plus de problèmes, en

raison du caractère énigmatique du développement d’une nouvelle

vie humaine depuis l’union féconde de l’homme et de la femme jus-

qu’à l’apparition du nouveau-né. A quel moment le fruit de cette

union se distinguait-il de la vie viscérale de la femme? La théologie

morale s’y est intéressée pour distinguer l’avortement tardif comme

meurtre de l’avortement précoce, délictueux sans doute, mais moins

grave qu’un meurtre. La question de « l’animation » de l’embryon ou

du foetus a fait l’objet de nombreuses considérations, cette « anima-

tion » traçant la frontière entre le « foetus informis »etle«foetus for-

matus ». A la suite des idées déjà émises à ce sujet par Aristote,

St-Thomas d’Aquin a fixé cette frontière à cinquante jours pour le

garçon et nonante jours pour la fille. Au-delà de ces délais, le foetus

devait être considéré comme l’équivalent en dignité d’un nouveau-

né, et donc d’une personne à part entière.

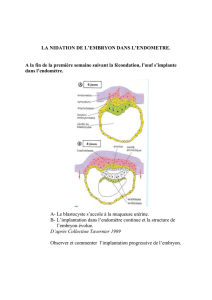

Le progrès des connaissances biologiques nous permet aujourd’hui

de fixer le commencement d’une vie distincte de celle des parents

au moment de la fusion des gamètes, c’est-à-dire au moment de la

fusion des patrimoines génétiques masculin et féminin au sein de

l’ovule fécondé. Tout naturellement la théologie catholique et les

philosophes d’inspiration chrétienne ont donc fait remonter à ce

stade l’apparition d’une nouvelle « personne » humaine, titulaire de

tous les droits de celle-ci même si cette personne n’est encore que

« potentielle » (

2

). On comprend sans peine que, pour cohérente

qu’elle soit d’un point de vue logique, cette position interdit toute

expérimentation sur les embryons humains et suscite ainsi de vives

résistances.

Léon Cassiers 405

(2) Le concept de ‘personne potentielle’ a pris une large place dans les discussions

autour de l’embryon, depuis que le Comité consultatif national d’éthique français l’a

utilisé dans son avis du 15 décembre 1986 : ‘Avis relatif aux recherches sur les

embryons humains in vitro et à leur utilisation à des fins médicales et scientifiques’.

Signalons à ce propos également le Warnock Report britannique (1985) ‘A question

of life, The Warnock report on human fertilisation and embryology’, qui utilise le terme

de ‘personne en devenir’.

II. — Une approche objective « scientifique »

Pour sortir de cette impasse, un certain nombre de scientifiques

et de penseurs, même chrétiens, ont interrogé les divers stades de

développement que présente un embryon dans l’espoir d’y trouver

une frontière déterminante qui fixerait le moment où cet embryon

deviendrait « humain ». L’idée est la même, en quelque sorte, que

celle de distinguer le moment de « l’animation » de l’embryon, mais

en s’efforçant de la fonder sur des données objectives.

Une des caractéristiques de la personne humaine est qu’elle est

originale, une et indivisible. Certains ont ainsi proposé qu’aussi

longtemps que chaque cellule de l’embryon, détachée des autres,

restait capable de donner à elle seule un nouvel embryon, l’ensemble

embryonnaire ne devait pas être considéré comme un véritable indi-

vidu. (±14 premiers jours — McCormick). D’autres (Singer et

Khuse) estiment qu’un trait nécessaire pour qu’il y ait un sujet

humain est qu’il soit capable d’un minimum de perceptions, les-

quelles demandent la présence d’un début au moins de système ner-

veux. Celui-ci apparaît, dans ses premiers linéaments, entre le qua-

torzième et le vingt-huitième jour. D’autres encore (B. Brody) font

le parallèle avec la mort cérébrale : comme la mort est déterminée

par l’absence de toute activité électrique cérébrale, ainsi le début de

la vie (humaine) commencerait avec celle-ci, soit ±six semaines

après la conception. Dans la même ligne de pensée, on pourrait

prendre comme signe de vie humaine les premiers mouvements du

foetus, ou encore le moment où il devient capable de vie autonome

hors de l’utérus maternel, etc.

Ne fut-ce que par leur multiplicité, ces propositions ne nous sor-

tent pas de l’impasse : pourquoi choisirions-nous un de ces repères

plutôt qu’un autre? Mais elles ont ceci d’intéressant que par leur

arbitraire même, elles nous montrent une faille de ce type de raison-

nement. Ces propositions, comme la précédente qui fait débuter la

vie humaine à la fécondation, rattachent le concept de « vie

humaine » à son seul support physiologique. C’est la matérialité de

la fusion chromosomique, ou de l’inséparabilité des cellules, ou des

premiers neurones, etc. qui entraîne, comme une nécessité logique,

que nous admettions qu’il y a là désormais un nouvel être humain

qui doit être traité avec toute la dignité qui revient à une personne

à part entière. Sous son apparente évidence, ce type de raisonne-

ment méconnaît tout à fait que la notion de « personne humaine »

affectée de « dignité » est en réalité une création éthique d’ordre

culturel qui ne surgit pas de manière obligée de la « nature » physi-

406 Rev. trim. dr. h. (54/2003)

que des « objets » auxquels nous attribuons cette dignité. Ainsi, dans

certaines cultures, les vaches sont-elles sacrées; dans la nôtre, les

animaux vertébrés ont assez de « dignité » pour faire l’objet d’un

protection légale contre la maltraitance. Et dans presque toutes les

cultures que nous pouvons connaître, les cadavres humains ne peu-

vent pas être « profanés » alors qu’ils ne sont plus, quant à leur

nature physique, des « vies humaines » et encore moins des « per-

sonnes humaines ». Ces quelques exemples suffisent pour com-

prendre qu’il y a quelque chose d’erroné ou d’excessif à vouloir lire

dans la nature objective de l’embryon ou d’un de ses stades le seul

ou l’inéluctable fondement du respect que nous lui devons.

III. — Un renversement vers le culturel

Forts des considérations qui précèdent, certains sont tentés de

renverser la problématique de la dignité due à l’embryon en la liant

toute entière aux intentions des adultes qui les manient. L’embryon

n’est une « personne potentielle », équivalente à une personne

humaine, que parce que les adultes actuellement présents dans la

société lui donnent éventuellement ce statut. C’est-à-dire, in fine,

parce qu’ils ont l’intention d’en faire une personne humaine. Non

soutenu par une telle intention, l’embryon ne deviendra jamais une

personne. Sa « potentialité » humaine est ainsi entièrement suspen-

due aux projets auxquels les adultes présents le destinent.

Un embryon en éprouvette qui fait l’objet d’un projet parental

est ainsi à respecter dès sa conception au titre de l’enfant — puis

de l’adulte — qu’on espère qu’il deviendra. Mais lorsqu’il ne fait

plus l’objet d’un projet parental, comme par exemple les embryons

surnuméraires de la fécondation in vitro, les parents eux-mêmes

trouvent assez évident d’accepter qu’il soit décongelé et donc

détruit. Totalement précieux aussi longtemps qu’il faisait partie de

leur projet de parentalité, une fois celui-ci réalisé, il n’est plus qu’un

des éléments qui ont été nécessaires à la réalisation de ce projet,

mais n’a plus de véritable statut humain.

Dans la ligne de ce raisonnement, assez évident pour la plupart

de nos esprits, pourquoi ne pas consacrer à la recherche — d’ailleurs

rapidement suivie de destruction — ces embryons surnuméraires

plutôt que de les détruire simplement? Ceci d’autant plus que la

recherche, en vertu des maux qu’elle permettra de soulager dans le

futur, est en soi une activité éthiquement légitime sinon même

nécessaire.

Léon Cassiers 407

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%