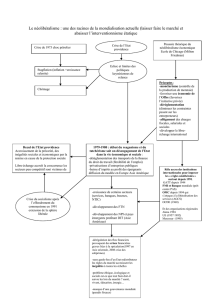

Gosta Esping-Andersen publie (en collaboration avec Bruno

Gosta Esping-Andersen publie (en collaboration avec Bruno Palier) aux éditions du Seuil un ouvrage

remarquable intitulé « Trois leçons sur l’Etat- providence », dont je voulais résumer l’enjeu par ces

quelques notes de lecture. Dans l’introduction du livre, B. Palier estime que les politiques sociales ne

peuvent plus se contenter d’être des dispositifs d’indemnisation mais qu’elles doivent porter une

stratégie d’investissement social », afin de passer d’un Etat- providence « infirmier » à un Etat-

providence « investisseur » (page 6). Si la période de croissance « fordiste » a instillé une

complémentarité forte entre les politiques économiques et les politiques sociales, leur divorce s’est

accentué avec la société post-industrielle, l’économie de la connaissance et l’ouverture internationale

facteur de mise en concurrence des systèmes sociaux. De plus les systèmes d’Etat- providence sont

directement affectés par les mutations de la famille et les évolutions démographiques. Il faut

désormais penser les politiques sociales en termes de trajectoire de vie (vision dynamique) : quels

sont les investissements nécessaires (aujourd’hui) pour avoir à éviter d’indemniser (demain) ? « Il

s’agit plutôt en somme de préparer plutôt que de réparer, de prévenir, de soutenir, d’armer les

individus et non pas de laisser fonctionner le marché, puis d’indemniser les perdants » (page 13). Il

s’agit de faire de la protection sociale non pas un coût mais un investissement social pour le futur afin

d’éviter de trop fortes polarisations sociales. L’ouvrage propose d’aborder ainsi trois grands défis pour

combattre la reproduction des inégalités :

a) Famille et évolution du rôle des femmes : La « révolution féminine » a constitué une force de

changement réellement révolutionnaire. Le taux d’emploi des femmes avoisine les 75% dans l’Europe

du Nord, 50% en Europe du Sud et 60% en France et en Allemagne. Mais la révolution féminine

demeure inachevée : en Italie, seules 25% des femmes non qualifiées travaillent. En 1945, l’Etat-

providence était basé sur le « familialisme » à savoir la famille traditionnelle et le rôle prescrit dévolu

aux femmes. Les aides se sont concentrées sur les prestations en espèces au détriment des services

sociaux en faveur de la petite enfance : le grand défi aujourd’hui est la prise en charge des enfants de

moins de trois ans selon l’auteur. Or la chute drastique de la fécondité et l’augmentation du nombre de

femmes sans enfant soulignent le manque flagrant de services dans ce domaine de la petite enfance.

Pour repenser la politique familiale, il faut « féminiser » le parcours de vie masculin et favoriser la

conciliation entre maternité et carrière professionnelle. De toute façon, « la pérennité financière des

sociétés vieillissantes requiert un emploi des femmes maximal » (page 29). Un mode de garde hors

de la famille représente un coût qui est largement compensé par l’augmentation du taux d’emploi des

femmes (recettes fiscales et de cotisations sociales notamment). Par ailleurs, des études citées par

l’auteur ont montré que les allocations familiales comme transferts financiers renforcent le pouvoir de

négociation des femmes au sein de la famille, dans un contexte où l’homogamie maritale renforce les

mécanismes de reproduction des inégalités dans le partage des tâches domestiques entre les

groupes sociaux (page 46). L’occasion pour Esping- Andersen de mettre en perspective l’effort social

global des Etats-Unis (25%), de la France (31%) et du Danemark (26%) qui se situent à des niveaux

très proches en termes de dépense sociale nette même si la structure de la comptabilité sociale entre

l’apport du public et du privé demeure très hétérogène, en fonction des choix de répartition entre

marchés et gouvernement. Mais quelle que soit la structure des dépenses, une augmentation de

celles-ci sera de toute façon indispensable dans les années à venir sans quoi « nous devons nous

attendre à des carences majeures de protection sociale » (page 57). « La vraie bonne question

consiste à se demander qui sont les gagnants et qui sont les perdants, et quels sont les effets sociaux

de telle ou telle combinaison entre public et privé » (page 58).

b) Enfants et égalité des chances : « Une critique classique de l’Etat- providence consiste à lui

reprocher de sacrifier l’efficacité à l’égalité » (page 59). Cet arbitrage cruel doit être relativisé car la

protection sociale favorise la compétitivité économique (en dopant la productivité des travailleurs

mieux soignés, mieux éduqués, etc.) Les réformateurs d’après guerre pensaient qu’en instaurant

l’égalité des chances dans l’éducation, on parviendrait à réduire l’impact des déterminations de

naissance, pourtant « presque aucun pays développé n’est parvenu à une égalisation significative des

chances » (page 61). Récemment, les bases de la psychologie expérimentale ont montré que les

« bases cognitives décisives sont scellées au cours de la petite enfance » (page 61). Il faut

s’intéresser ainsi à ce qui arrive au sein de la famille au moins autant qu’aux politiques

d’enseignement (qu’il faut pourtant intensifier pour soutenir la productivité qui viabilisera la protection

sociale de demain et pour s’adapter aux changements de l’économie de la connaissance). Or, le

contexte est à l’aggravation du rôle de l’héritage social par la reproduction intergénérationnelle des

inégalités de revenus avec pour corollaire une augmentation de la pauvreté infantile par exemple en

Italie et en Allemagne (malgré une stabilité à 8% en France). Ce phénomène de reproduction des

inégalités est accentué par la sélection maritale qui polarise le capital humain en haut et en bas de

l’échelle sociale, qui recouvre également les inégalités de temps consacré aux enfants, lequel s’élève

avec le stock de capital humain du couple (page 70). L’écart se creuse en termes qualitatifs entre les

styles d’éducation. L’Etat- providence doit se consacrer sur cette dimension des inégalités car

« l’égalité des chances requiert une certaine dose d’égalité des résultats » (page 78), si l’on élimine

bien sûr le communisme platonicien et l’éducation kibboutznik pour éliminer radicalement toute

différence de stimulus entre familles (page 83). En conclusion, il s’agit « d’aider les familles à investir

dans leurs enfants » (page 98) en ciblant des aides dès la petite enfance sur les publics les plus

démunis, éventuellement par des politiques de discrimination positive, dont les effets externes positifs

à long terme rembourseront largement l’investissement initial (page 103).

c) Vieillissement et équité : le vieillissement de la population est un défi immense qui accélère la

crise de l’Etat- providence, même si la montée en charge des régimes de retraite durant les trente

glorieuses a éloigné le risque de pauvreté massif au moment de la vieillesse.

Sur le plan politique, l’électeur médian vieillit dans l’Union européenne et alimente la menace d’un

« choc des générations » avec « un risque de sous- investissement au détriment des enfants, des

écoles et des familles » (page107). Le défi de l’Etat- providence est de répartir équitablement l’effort

lié au vieillissement entre les jeunes et les vieux. Or le coût de la prise en charge des personnes

âgées va augmenter de 10% du PIB dans les décennies à venir. Là aussi, quelle que soit la répartition

de l’effort entre le marché et le gouvernement, l’effort de financement des retraites sera très proche

entre les Etats-Unis et la France par exemple en proportion de la richesse nationale (page 115). Le

débat porte donc sur la répartition de la protection sociale. Une solution serait d’appliquer la règle de

Musgrave d’équité intergénérationnelle qui maintiendrait fixes les positions relatives des actifs et des

retraités dans le long terme en termes de revenu net, même si celle-ci pose des problèmes

redoutables (rôle des plans de retraite privé qui brisent l’équité, stabilité des préférences de paniers

de biens de consommation entre jeunes et vieux, risque d’inégalités intra- générationnelles, etc.)

Retarder l’âge de la retraite s’imposerait comme la situation la plus raisonnable, en diminuant la durée

de versement des pensions et en nombre d’années de cotisations (page 122), à condition de prendre

en compte les inégalités d’espérance de vie à 35 ans entre les groupes sociaux et donc la pénibilité

du travail qui fait augmenter le risque de dépendance…Mais surtout le financement des régimes de

retraite sur le long terme dépend bien de la politique de la petite enfance aujourd’hui et plus largement

du développement des infrastructures sociales, de l’effort de capital humain qui détermineront le

revenu par tête de demain. Les capacités financières des enfants de 2040 et 2050 dépendront de

l’investissement social dans un Etat- providence rénové aujourd’hui, et « il n’y a rien de frivole à

affirmer qu’une bonne politique des retraites commence par les bébés » (page 135).

Gosta Esping-Andersen (avec Bruno Palier), « Trois leçons sur l’Etat-providence », La république des

idées, Seuil, 2008.

1

/

2

100%