Feuille d`Information - hrsbstaff.ednet.ns.ca

Feuille d’Information : Le Changement Climatique

Le climat en 10 questions

Source : France5.Fr vendredi le 2 février 2007

Vidéos à voir

1 - Comment mesure-t-on les phénomènes climatiques ?

Le climat est régi par un ensemble de lois physiques.

Celles-ci concernent notamment les échanges d'énergies

entre la Terre, l'atmosphère et les océans, la circulation

océanique, le rayonnement solaire.... L'océan, en

particulier, joue un rôle important car il stocke la chaleur

et qu'il la transporte par le biais des courants marins.

Ces lois sont décrites par les modèles climatiques sous la

forme d'équations mathématiques. Conçus pour

reproduire le comportement du climat terrestre, ces

modèles, qui sont des programmes informatiques,

servent à reconstituer le climat passé et à étudier son

évolution future. Ils intègrent les principales lois

régissant notre atmosphère, ainsi que les conditions de

départ (température, pression, humidité, salinité de

l'eau de mer, couverture nuageuse, vent...).

Il existe actuellement une quinzaine de modèles

climatiques à travers le monde. En fonction de leur

élaboration, qui varie d'une équipe scientifique à une

autre, les résultats chiffrés auxquels ils aboutissent ne

sont pas strictement identiques. Cependant, tous ces

modèles aboutissent à la même conclusion : nous

assistons à un réchauffement global de la planète,

sans doute dû aux activités humaines. Le problème

n'est pas tant que la température moyenne évolue (cela

n'a cessé d'être le cas par le passé) ; c'est la vitesse du

changement qui est préoccupante : elle est en effet 100

fois plus élevée que le phénomène naturel périodique !

Ce constat étant fait, la question du climat suscite

plusieurs polémiques. Si l'existence du réchauffement

est admise par une très large majorité de scientifiques,

les causes du réchauffement sont encore débattues,

même si l'activité humaine est le plus souvent citée. Par

ailleurs, les effets à terme ainsi que leur amplitude sont

également très débattus. Enfin, la polémique fait rage

quant aux mesures politiques à prendre.

2- Quelles sont les causes des changements climatiques ?

Depuis des millions, voire des milliards d'années, le

climat a évolué, passant par des périodes successives de

glaciation et de surchauffe, autrement dit des phases

très longues de diminution et d'augmentation de la

température.

Sur le très long terme (plusieurs millions d'années), la

première cause des variations de température moyenne

est probablement la variation du rayonnement solaire,

rayonnement qui dépend des orbites solaires et

terrestres. Cependant, la température de la planète est

aussi liée à la teneur en gaz carbonique (CO2) de

l'atmosphère qui, pour des raisons naturelles, a varié au

cours des âges.

La teneur en CO2 et autres gaz à effet de serre

(méthane, protoxyde d'azote...) de l'atmosphère a

beaucoup augmenté au cours des derniers siècles, en

s'accélérant très sensiblement depuis le début de la

révolution industrielle : on peut donc

raisonnablement penser que l'accélération de

l'augmentation de la température du globe est due

à l'augmentation très forte de la teneur en gaz à

effet de serre dans l'atmosphère.

Notons à ce sujet que ce n'est pas l'effet de serre qui

pose problème : produit par l'atmosphère terrestre à la

surface de la terre, celui-ci agit comme un filtre, qui

laisse passer certains rayons lumineux, en bloque

d'autres et contrôle ainsi les échanges entre la Terre, le

soleil et l'espace. Sans l'effet de serre, il ferait -18 °C en

moyenne sur la Terre au lieu de +15°C et la vie humaine

y serait impossible. Ce qui pose aujourd'hui problème,

c'est l'accroissement des émissions de gaz à effet de

serre, qui entraîne un réchauffement moyen de la

planète. D'où l'importance des économies d'énergie et

des énergies renouvelables non polluantes.

Gaz à effet de serre

Les principaux gaz à effet de serre (GES) sont la vapeur

d'eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), le méthane

(CH4), le protoxyde d'azote (N2O), l'ozone (O3). A ces

gaz s'ajoutent des gaz issus de l'industrie, tels les

chlorofluorocarbones (CFC), le perfluorométhane ou

l'hexafluorure de soufre. Leur présence dans

l'atmosphère terrestre contribue à un effet de serre à la

surface de la Terre. A lui seul, le dioxyde de carbone

(CO2) représente 80% des gaz à effet de serre.

3 - Existe-t-il un consensus scientifique sur l'hypothèse d'un réchauffement climatique global ?

Au vu des nombreuses polémiques (controverses) qui

entourent cette question, il est, a priori, difficile de

parler de "consensus". Certains, peu nombreux certes,

nient en effet la réalité du réchauffement planétaire,

quand d'autres nient son origine humaine, ou mettent en

cause les modèles utilisés. Les avis, bien sûr, divergent

selon la nature des interlocuteurs (politiques, industriels,

écologistes) et les intérêts qu'ils défendent...

Toutefois, un consensus scientifique existe

indéniablement : il s'agit de celui issu des travaux du

Groupe d'experts Intergouvernemental sur

l'Évolution du Climat (GIEC), organisme créé en 1988

sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la

Météorologie et du Programme des Nations Unies pour

l'Environnement. Le GIEC (en anglais IPCC :

Intergouvernemental Panel on Climat Change) n'a pas

vocation à mener des recherches, mais à faire travailler

ensemble des milliers de chercheurs de tous pays afin

d'expertiser l'information scientifique, technique et

socio-économique sur le risque de changement

climatique.

Ses rapports sont approuvés par des assemblées

plénières où sont représentés tous les États membres de

l'ONU. Ils sont approuvés à l'unanimité des pays et le

résultat fait l'objet d'un consensus. Dans son rapport

publié en 2001, le GIEC a estimé que d'ici 2100,

selon différents scénarios liés au développement

de la société, le réchauffement pourrait atteindre

1,4 à 5,8°C. On peut donc parler d'un consensus

scientifique sur cette fourchette.

Quelques étapes vers ce consensus :

Août 1990 : Premier rapport du GIEC

Le réchauffement observé est jugé "comparable à la

variabilité naturelle" mais les projections annoncent une

augmentation de la température.

1992 : Sommet de Rio sur l'Environnement et le

Développement

Élaboration d'une Convention cadre sur les changements

climatiques.

1995 : Deuxième rapport du GIEC

Il relève qu'un "ensemble d'arguments suggère une

influence perceptible de l'homme sur le climat."

1997 : Signature du Protocole de Kyoto

Ce traité visant à diminuer la fabrication de gaz à effet

de serre pour protéger la planète mettra huit ans avant

d'entrer en vigueur.

2001 : Troisième rapport du GIEC

Sa conclusion est sans appel : la température moyenne

terrestre a crû de + 0,6°C depuis le début du siècle, et

"la majeure partie du réchauffement observé au cours

des cinquante dernières années est due aux activités

humaines." Suite à ce rapport, le président Bush

commande à la National Academy of Sciences (NAS) un

contre-rapport sur le changement climatique. Toutefois,

la NAS reprendra l'essentiel des conclusions du GIEC.

2005 : Entrée en vigueur du Protocole de Kyoto

Après sa ratification par la Russie, le traité de Kyoto

peut entrer en vigueur. Les États-unis, qui avaient quitté

en 2001 les négociations, réaffirment leur refus de le

ratifier.

2007 : Rapport du GIEC qui confirme l’influence de

l’homme.

4 - Quelle est l'influence de l'homme sur le climat ?

Aujourd'hui, il est globalement admis que la plus grande

partie du réchauffement observé depuis le 20e siècle est

la conséquence des activités humaines, et notamment

de la combustion des sources d'énergies fossiles

(charbon, pétrole, gaz naturel) et de la déforestation. Ce

qui fait encore débat (mais moins depuis le rapport

2007), c'est la contribution respective des causes

naturelles et des causes humaines.

On sait que, depuis des millions d'années, le climat de

notre planète passe de périodes de glaciation à des

périodes de réchauffement, périodes qui durent chacune

au moins plusieurs dizaines de milliers d'années. De

plus, on sait que les phénomènes astronomiques, à très

long terme, conduisent à des variations du rayonnement

solaire. Ces constats obligent à nuancer la responsabilité

des activités humaines.

S'il semble donc abusif d'attribuer à l'activité

humaine la totalité de la responsabilité de

l'augmentation de la température planétaire, il

n'est cependant pas possible de nier son rôle dans

le réchauffement en cours. Ainsi, on sait par exemple

que la concentration de certains gaz à effet de serre a

augmenté au fil des années, principalement à la suite

d'activités humaines telles que l'utilisation de

combustibles fossiles (augmentation des concentrations

en dioxyde de carbone), l'utilisation des CFC dans les

systèmes de réfrigération et climatisation, ou encore la

création des élevages de bovins et d'ovins (production

de méthane).

Au-delà de ces certitudes, la question des changements

climatiques dits industriels ou anthropiques (dus à

l'homme) continue à susciter la controverse entre les

spécialistes et il semble que personne ne puisse avoir

une idée définitive sur ce sujet. En revanche, tout le

monde s'accorde sur le fait que jamais le réchauffement

n'a été aussi brutal : depuis un siècle, le climat s'est

réchauffé d'un demi-degré et ce processus se poursuit.

Polémiques

Les personnes qui participent au débat sur la question

du réchauffement climatique global peuvent être

réparties en trois groupes : le groupe des inquiets, qui

réunit la grande majorité des spécialistes ; celui des

eschatologues, qui entrevoient la fin du monde et pour

qui l'apocalypse climatique apparaît imminente ; et celui

des sceptiques, groupe réunissant des gens qui ne

peuvent admettre qu'un réchauffement climatique soit

bel et bien à l'ordre du jour et/ou qui estiment que les

modèles climatiques actuels sont encore trop grossiers

pour être fiables. Beaucoup parmi eux arguent de la

"théorie du complot". Parmi ces personnes, on trouve

André Fourçans, auteur en 2002 d'un ouvrage titré "Effet

de serre, le grand mensonge ?", Bjorn Lomborg

("L'Environnementaliste sceptique", paru en 2001), Yves

Lenoir ("Climat de panique", 2001), ainsi que Guy

Sorman, Jean-Paul Croizé, Michel Kohler, sans oublier

l'auteur de "Jurassic Park", Michael Crichton, qui

dénonce le complot climatique dans un ouvrage titré

"État d'urgence" (Éditions Robert Laffont, 2006).A lire

sur le sujet : "Les contestataires de la science"

(L'internaute)

5 - Quelles sont les prévisions pour l'avenir ?

Les scientifiques s'accordent tous sur le fait que les

phases de réchauffement (périodes interglaciaires) et de

refroidissement climatique (périodes glaciaires) ont

alterné au cours des millénaires ; presque tous

s'accordent également sur le fait que nous sommes

entrés, depuis au moins un siècle, dans une phase de

réchauffement du climat.

En revanche, les "prévisions" divergent pour ce qui

concerne l'avenir : la marge d'incertitude est en effet

importante en fonction de la diversité des scénarios et

des modèles proposés. Le Groupe

intergouvernemental sur l'évolution du climat

(GIEC) estime que le réchauffement global moyen

pourrait être compris entre 1,4 et 5,8°C d'ici 2100,

contre un petit degré d'augmentation au cours du 20e

siècle. Cette fourchette de température recouvre à la

fois l'incertitude sur les modèles (typiquement + ou -

1°C pour un scénario donné) et celle liée aux 35

scénarios socio-économiques considérés, dont

l'incertitude est large. Cette estimation correspond donc

à une enveloppe englobant toutes les incertitudes.

Cependant, tous les modèles s'accordent sur trois points

: le réchauffement général de la planète est très

probable, et se traduira par une augmentation de

température plus importante aux hautes latitudes qu'à

l'équateur. D'autre part, les climats secs seront encore

plus secs, et les climats humides s'intensifieront, avec

des précipitations plus violentes. Enfin, le relèvement du

niveau des mers est presque certain, non seulement à

cause de la fonte des glaces, mais également par un

phénomène de dilatation de l'eau plus chaude. Au-delà

de ces quasi-certitudes, les différents modèles

divergent quant aux prévisions régionales.

Dans l'hypothèse de réchauffement la plus élevée, il faut

se préparer à des conséquences importantes, et en

particulier à la généralisation des phénomènes

climatiques extrêmes (tempêtes, inondations,

sécheresses, canicules), à une augmentation des

températures moyennes sous certaines latitudes, et à

une augmentation du niveau de la mer, qui pourrait

submerger les terres les plus basses (Nauru dans le

Pacifique, Bangladesh). Le Gulf-Stream, courant sous-

marin de l'Atlantique Nord, pourrait par ailleurs

disparaître, ce qui provoquerait un refroidissement du

climat en Europe occidentale. Parmi les autres risques

identifiés, citons l'extension des zones endémiques de

maladies à vecteurs (comme le paludisme), la

fragilisation de l'agriculture moderne (très spécialisée et

peu diversifiée), une modification des flux touristiques,

l'apparition de tensions géopolitiques nouvelles (régimes

autoritaires, migrations massives, etc.).

Toutefois, rien ne permet d'affirmer que cette hypothèse

- la plus élevée - se vérifiera. Les conséquences du

réchauffement seront radicalement différentes selon que

l'augmentation de la température moyenne sera de 1,4

ou de 5,8 degrés.

6 - Les récents phénomènes météorologiques extrêmes sont-ils liés au réchauffement de la planète ?

Les ouragans et cyclones des Caraïbes, le tsunami du 26

décembre 2004 en Asie, la canicule de l'été 2003 et les

tempêtes de l'hiver 1999 en France, les fortes

intempéries et inondations en Europe centrale... : si, ces

dernières années, une série d'accidents climatiques

majeurs a eu lieu, rien ne prouve de façon certaine que

ces catastrophes soient liées au réchauffement de la

planète. L'augmentation des récentes catastrophes

observée dans certaines parties du monde pourrait aussi

être entièrement naturelle.

Cependant, certaines études montrent que la sévérité

et la fréquence de nombreux types d'épisodes

météorologiques extrêmes se modifieront à

mesure que le climat se réchauffera. Ces

catastrophes, qui en sont issues, peuvent donc être

considérées comme des exemples de ce qui arrivera plus

fréquemment à l'avenir, si le climat planétaire continue

de se réchauffer.

La modélisation climatique, qui ne date que de quelques

dizaines d'années, propose des outils qui n'ont pas été

conçus pour pouvoir travailler spécifiquement sur les

phénomènes extrêmes. D'où l'impossibilité d'une

réponse définitive sur cette question, même si plusieurs

indices laissent à penser que le nombre de tempêtes,

d'inondations et de sécheresses sera, à l'avenir, de plus

en plus important. Autant d'indices qui demandent à être

confirmés par des recherches approfondies.

Seule certitude : si les pays développés tentent, en

tâtonnant, de s'adapter peu à peu à ces menaces, ce

n'est pas le cas des pays en développement, qui ont

déjà du mal à affronter leurs problèmes habituels. Un

constat dont la communauté internationale doit se sentir

responsable : dans la lutte contre le réchauffement du

climat, l'enjeu, pour tous, est désormais de faire en

sorte que la révolution industrielle des pays émergeants

soit plus propre que celle des pays du Nord. Toutefois,

même si ces pays sont ceux qui connaissent

actuellement le plus de cyclones et autres phénomènes

extrêmes, d'autres risques existent, qui peuvent

concerner également les pays développés.

7 - Quels sont les indices du réchauffement ?

Les premiers indices du réchauffement climatique sont

déjà perceptibles partout dans le monde : nous assistons

à la transformation progressive de nos paysages, de

notre environnement, de nos conditions de vie...

Quelques exemples :

- Augmentation des températures depuis 100 ans

Les scientifiques ne disposent d'observations de

températures directes et fiables que depuis une centaine

d'années. Sur ces cent dernières années, il apparaît que

la température a augmenté de 0,6 °C, mais ces 25

dernières années, ce réchauffement s'est accéléré et les

années récentes ont été parmi les plus chaudes depuis

1860. Le réchauffement empêche la régénération de

nombreux récifs coralliens, d'où la disparition d'une

importante faune marine d'espèces variées.

- Recul des glaciers

On sait de façon certaine que les glaciers de montagne

se sont considérablement réduits depuis 1850, alors

qu'aucune tendance nette n'est repérable au cours des

trois siècles et demi précédents. En fondant, les glaciers

de montagne font monter le niveau de la mer, niveau

qui augmente déjà en raison du réchauffement des

océans (voir ci-dessous).

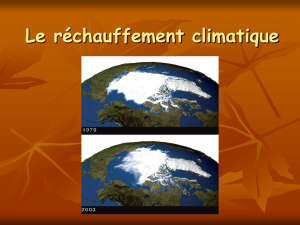

- Fonte de la banquise

En Antarctique comme en Arctique, la banquise est un

indicateur reconnu des évolutions du climat. Or

l'épaisseur de la banquise arctique a diminué de 40%

ces dix dernières années et sa surface de 5%. De plus

en plus d'icebergs se retrouvent ainsi au large... Ces

changements majeurs ont de très graves conséquences

sur les populations des espèces vivant sur la banquise,

tels les ours polaires, qui ont de plus en plus de mal à

trouver de la nourriture.

- Perturbations du cycle de l'eau

Les régions de la Terre affectées par la sécheresse ont

doublé en trente ans et le réchauffement climatique est

responsable pour moitié du dessèchement de la planète,

en augmentant le taux d'évaporation de l'eau.

- Migration ou disparition d'animaux

L'augmentation des températures d'hiver en Europe

centrale s'accompagne d'une baisse du nombre

d'oiseaux migrateurs. D'ores et déjà, plusieurs

populations d'oiseaux de courte distance ont cessé de

migrer durant les 20 dernières années. La migration

d'autres espèces a également commencé : en une

vingtaine d'années, des poissons d'Atlantique Nord ont

migré vers le nord de 50 à 400 km ou se sont déplacés

vers des eaux plus profondes, tandis que plusieurs

espèces d'insectes ont fortement migré vers le nord ou

en altitude au cours des dernières décennies. Enfin, la

disparition "énigmatique" d'espèces d'amphibiens a été

observée dans plusieurs parties de la planète.

- Augmentation du niveau moyen des mers

Le niveau moyen des mers s'est élevé de 12 cm depuis

1880 (5 cm dus à la dilatation thermique et 7 cm à la

fonte des glaciers). Ceci engendre, par exemple, la

disparition chaque année de 100 km² de marécages

dans le delta du Mississippi.

8 - Le réchauffement pourrait-il avoir des effets positifs ?

Il semble que les conséquences positives du

réchauffement soient très peu nombreuses, et qu'elles

ne concernent que le court terme.

A brève échéance, des effets positifs pourraient être

constatés dans certains pays de haute latitude (Canada,

Russie, pays scandinaves, Alaska...) qui subiraient alors

des hivers moins froids. Les zones agricoles de ces

régions pourraient être étendues et bénéficier de

meilleures productions.

De même, on sait que si le réchauffement climatique

observé en Arctique inquiète beaucoup de gens dans le

monde, les milieux pétroliers auraient plutôt tendance à

s'en réjouir, car il pourrait favoriser la prospection de l'or

noir au Groenland... En outre, de nouvelles voies

navigables pourraient voir le jour, d'où de nouvelles

opportunités pour l'économie des régions alentours.

Certains, par ailleurs, avancent que le réchauffement

climatique constitue un excellent moyen de diminuer la

consommation d'énergie pour le chauffage... Mais c'est

ne pas tenir compte de la climatisation qui, elle, est de

plus en plus répandue.

De fait, il semble très hasardeux d'envisager la question

du réchauffement en isolant uniquement quelques zones

du globe terrestre. Sur cette question, le raisonnement

doit concerner l'échelle de la planète: on ne peut

pas parler d'avantages pour certaines zones en les

isolant, sachant que le changement climatique aura des

répercussions tellement difficiles dans d'autres endroits.

Le réchauffement reste donc un phénomène néfaste,

même si l'on peut constater certains effets bénéfiques ça

et là. C'est pourquoi les scientifiques préfèrent parler de

l'impact global du changement climatique, qui ne se

résume pas seulement au réchauffement.

9 - Est-il possible de ralentir le réchauffement planétaire ?

En 1997, sous l'égide des Nations unies, le Protocole de

Kyoto a vu le jour. Ce traité visant à diminuer la

fabrication de gaz à effet de serre pour protéger la

planète est entré en vigueur en 2005. Avec ce texte, la

communauté internationale a pris un ensemble de

mesures obligeant les pays développés à réduire de 6%

en moyenne leurs émissions de gaz toxiques en 10 ans*.

Plusieurs observateurs estiment cependant que ces

mesures ne sont pas forcément les mieux adaptées,

quand on sait que les États-Unis n'ont pas ratifié le

Protocole, tout comme la Chine, l'un des plus gros

pollueurs de la planète. Les plus sceptiques ajoutent que

ses effets ne produiront qu'une légère différence au

niveau des températures et qu'il est peu probable que

l'approche consistant à réduire les émissions de dioxyde

de carbone réussisse.

De fait, la question de la lutte contre le réchauffement

planétaire suscite de très vives polémiques sur la

politique à suivre pour ralentir le rythme d'augmentation

des gaz à effet de serre. La généralisation de sources

d'énergie alternative figure parmi les solutions les

plus fréquemment avancées: nouvelle génération

d'énergie nucléaire (projet ITER), pile à hydrogène,

voitures électriques, modes moins polluants

d'exploitation du charbon, mise en place de véritables

programmes d'économie d'énergie... Au-delà de ces

solutions, l'affectation de budgets conséquents à la

recherche-développement est également prônée, afin

de généraliser l'usage des énergies alternatives et en

diminuer le coût.

Des méthodes pour ralentir l'émission de CO2 sont

actuellement en cours d'élaboration par les scientifiques,

qui travaillent également sur des techniques de captage

et de séquestration des gaz à effet de serre. Dans le

domaine de l'agriculture, des travaux sont menés pour

découvrir de nouvelles variétés de semences adaptées

aux changements climatiques, continent par continent...

Le rôle des chercheurs et des scientifiques est donc

essentiel, à la fois pour analyser le phénomène et ses

conséquences, et pour préparer la façon dont nos

sociétés devront s'adapter au réchauffement de la

planète.

La société civile elle aussi intervient dans ce débat, par

le biais d'ONG et d'associations qui, à l'image du Réseau

Action Climat France, participent aux négociations

internationales. La bonne nouvelle finalement est que,

partout dans le monde, des personnes se soucient du

réchauffement climatique et réfléchissent à une autre

forme de croissance...

* Voir également la Question 3 de ce dossier ("Liens").

10 - Peut-on agir individuellement contre le dérèglement du climat ?

Dans nos pays industrialisés, le particulier est

responsable directement de près de 50% des émissions

de CO2. Se chauffer, se déplacer, manger, produire... :

de très nombreux actes de la vie courante ont en effet

pour conséquence de créer des gaz à effet de

serre. Ainsi, l'émission moyenne annuelle par Français

est évaluée à 2,2 tonnes équivalent carbone (unité de

mesure des gaz à effet de serre), volume qui devrait

passer en dessous du seuil des 500 kg équivalent

carbone annuel si l'on veut simplement arrêter de

saturer l'atmosphère. Autant dire qu'il s'agit là d'une

remise en cause radicale de notre mode de

consommation.

Pour tenter d'atteindre ce but, il existe énormément

de petits gestes de tous les jours qui permettent de

diminuer les rejets de gaz carbonique : utiliser des

ampoules à basse tension, éteindre les appareils

électriques au lieu de les laisser en veille, acheter des

appareils ménagers économes en énergie, marcher, faire

du vélo, prendre le train, le métro ou le bus plutôt que la

voiture ou l'avion, mettre le linge à sécher au soleil

plutôt qu'au sèche-linge, utiliser des voitures qui

consomment le moins possible d'essence, éviter les

emballages inutiles (cartons, plastiques), manger les

fruits et les légumes de saison, éteindre la lumière

quand on sort d'une pièce, économiser l'eau...

Cette attitude civique passe bien sûr par la conviction de

l'importance des changements climatiques : même si

nous entamons dès maintenant une véritable

politique de réduction des émissions de gaz à effet

de serre, le réchauffement climatique se produira -

mais avec une ampleur moindre que si nous ne

faisons rien. Elle passe aussi par une prise de

conscience : utiliser l'énergie coûte cher à l'humanité et

apprendre à l'économiser constitue un défi majeur pour

l'avenir.

Mais la sollicitation du particulier ne peut faire oublier

que les gestes individuels doivent s'accompagner de

décisions politiques volontaristes. Réduire de manière

conséquente les émissions de gaz à effet de serre

implique en effet de réels choix de société consistant à

investir dans des technologies propres, qui permettent

notamment de produire l'électricité en favorisant l'usage

d'énergies non fossiles (nucléaire ou renouvelables).

1

/

5

100%