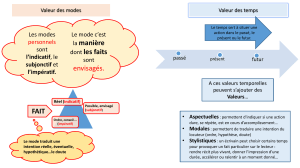

Les modes personnels

1

Les modes personnels

Biblio : - Grammaire méthodique du français, pp.287-288.

- La Grammaire d’aujourd’hui, pp.390-391.

- Grammaire du français, pp.524-525.

Le mode fait partie des catégories qui font varier le verbe (avec la personne, le

nombre, le temps, l’aspect et la voix). Cependant, le mode est étroitement lié à la

forme verbale (tout comme le temps et l’aspect) car il s’applique exclusivement au

verbe, contrairement au nombre et à la personne.

Selon la Grammaire méthodique du français, les modes ne constituent que des

« cadres de classement qui regroupent chacun un certain nombre de formes

verbales ». Les modes personnels se distinguent alors par le fait qu’ils comportent la

catégorie de la personne, contrairement aux modes impersonnels. Les modes

personnels sont donc l’indicatif, le subjonctif et l’impératif.

Rmq : autrefois considéré comme un mode à part entière, le conditionnel

(ou « tiroir en –rais ») est aujourd’hui intégré à l’indicatif. En effet,

il est jugé trop proche du futur pour constituer un mode à lui seul ;

d’autre part, son emploi ne dépendrait pas toujours de

l’expression de la condition.

Si l’on reprend la distinction entre le dictum (ce que l’on dit) et le modus

(l’attitude de l’énonciateur face à son énoncé, qu’il le considère comme vrai,

douteux...), le mode peut être rapproché de la notion de modalité, ce que la définition

traditionnelle du mode ne manque pas de faire. Toutefois, il serait faux de

considérer que les deux notions se recouvrent totalement. Il semble donc

important de faire une mise au point sur la notion de mode.

2

1. Modes et modalités

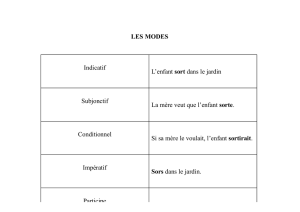

Les modes regroupent les différentes manières d’envisager le procès

exprimé. Ainsi, l’indicatif le présente dans sa réalité (il est venu) alors que le

subjonctif l’apprécie dans sa virtualité (qu’il vienne) et l’impératif sous la forme

d’un ordre ou d’une prière (Venez).

Une fois posé ceci, il semble difficile d’identifier mode et modalité, et ce

principalement parce que les deux notions ne coïncident pas. En effet, selon la

Grammaire méthodique, « Une même modalité peut s’exprimer de différentes façons,

au moyen de modes et de structures de phrases différentes ».

Par exemple, l’expression de l’éventualité soumise à une condition peut passer

par plusieurs constructions et modes grammaticaux : Si vous preniez une aspirine,

vous n’auriez plus mal à la tête / Prenez une aspirine, vous n’aurez plus mal à la tête

/ Vous prenez une aspirine et votre migraine s’en va...

Sur le même principe, un mode peut exprimer différentes modalités (ex : le

subjonctif peut exprimer le souhait, la volonté, le doute et la crainte).

C’est pour cette raison qu’on ne peut pas dire qu’un mode exprime en soi

une modalité, même s’il « renseigne sur l’attitude de l’énonciateur face à son

énoncé » (Grammaire du français). C’est aussi pour cela que le conditionnel ne peut

être considéré comme un mode.

En outre, certains adverbes (peut-être, évidemment...), ou encore des faits de

prosodie (intonation...) ou l’ordre des mots permettent de distinguer les diverses

modalités exprimées par le verbe.

2. Les modes personnels

Les modes personnels distinguent les personnes au moyen de désinences

spécifiques. Ils permettent de marquer les différents degrés d’actualisation du

procès signifié par le verbe en le situant par rapport à une personne, voire à un

temps.

3

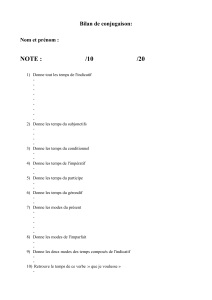

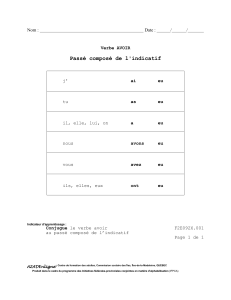

a) L’indicatif

L’indicatif possède le système temporel le plus complet car il peut situer le

procès dans trois époques : le passé, le présent et le futur. L’indicatif pose le

procès dans le monde de ce qui est tenu pour vrai par l’énonciateur (et ce dans

les trois époques) si la phrase est de modalité déclarative (ex : Pierre travaille) ou

comme momentanément indécidable (mais en attente de vérification) si la modalité

est interrogative (ex : Pierre travaille-t-il ?).

Rmq : certaines formes de l’indicatif ont, par extension de leur valeur de

base, une valeur modale. L’imparfait est ainsi propre à évoquer

des procès déclarés comme totalement exclus de l’actualité du

locuteur (ex : Si seulement Pierre travaillait !)

b) Le subjonctif

Le subjonctif est plus limité en formes temporelles que l’indicatif. Au

subjonctif, le procès est déclaré comme appartenant à l’ordre des possibles

(que ce monde possible soit ou non effectivement vérifié dans la réalité.

Ex : Que Pierre travaille !

Je regrette que Pierre travaille (= il pourrait ne pas le faire).

c) L’impératif

L’impératif est quant à lui essentiellement tourné vers le futur. À ce mode, le

procès fait l’objet d’une injonction, d’un ordre adressé à l’interlocuteur :

Ex : Pierre, travaille !

4

Cl : Contrairement aux modes impersonnels (infinitif, participe et gérondif, qui ne

varient pas en personne ni en temps et constituent des formes limites du

verbe, proches d’autres catégories grammaticales, respectivement nominale,

adjectivale et adverbiale), les modes personnels appartiennent pleinement à

la morphologie verbale et permettent d’actualiser le procès, en donnant

une information sur la conformité de l’énoncé avec la réalité (d’où leur valeur

modale).

1

/

4

100%