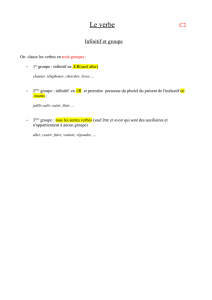

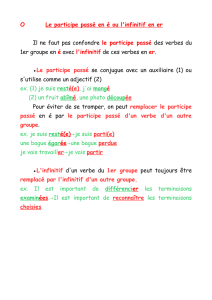

L`INFINITIF

L’INFINITIF

L’infinitif est un mode dont la forme ne marque ni le temps, ni la personne, ni le nombre. On

distingue :

Une forme simple : l’infinitif présent (chanter / être chassé)

Qui s’opposent sur le plan aspectuel.

Une forme composée : l’infinitif passé (avoir chanté / avoir été chassé)

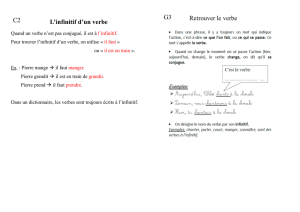

Etant invariable il est utilisée comme entrée dans le dictionnaire et comme base au classement

traditionnel des conjugaisons des verbes. Il ne présente que l’idée du procès et indétermination

temporelle et personnelle doit être levée par le contexte ou par la situation.

I. L’infinitif présent et l’infinitif passé

L’infinitif présent exprime l’inaccompli, l’infinitif passé marque l’accompli.

A. L’infinitif présent

L’infinitif présent envisage l’action en cours de réalisation. Celle-ci est située dans le temps

suivant la relation existant entre l’infinitif et le verbe principal ou le contexte. Quand l’infinitif

est en construction dépendante, il peut entretenir deux sortes de relations chronologiques avec le

verbe principal :

L’action dénotée par l’infinitif est simultanée à l’action principal qui se situe :

Dans le présent qui peut avoir une valeur générale : « Toutes les belles ont

droit de nous charmer et l’avantage d’être rencontrée la première ne doit point

dérober aux autres les justes prétentions qu’elles ont toutes sur nos cœurs.»

Molière

Dans le passé (passé simple et imparfait) : « Quoiqu’elle fût plus âgée que moi

elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. » Abbé Prévost

L’action dénotée par l’infinitif peut être postérieure à l’action principale

Notamment quand le verbe l’oriente vers l’avenir : « il espérait pouvoir

s’orienter.» M.Tournier

Le verbe principal peut être à un temps du passé : « Vous avez été créé pour

me tourmenter. » Balzac

B. L’infinitif passé

L’infinitif passé qui exprime l’accompli peut indiquer une relation temporelle d’antériorité à

n’importe quelle époque : « Que vous servira d’avoir tant écrit dans ce livre, d’en avoir rempli

toutes les pages de beaux caractères puisque enfin une seule rature doit tout effacer ? » Bossuet

II. Les emplois de l’infinitif

L’infinitif est considéré comme la forme nominale du verbe. Il assume des fonctions nominales et

verbales.

A. L’infinitif est le centre verbal d’une phrase

Quand l’infinitif a un rôle verbal il constitue le nœud verbal d’une phrase indépendante, principale ou

subordonnée. Il détermine la structure des compléments et il peut prendre une forme active ou

passive ou pronominale ; c’est lui qui est en relation de sélection avec le sujet et les compléments.

L’infinitif est au centre d’une indépendante. Quatre types de phrases peuvent comporter un

groupe verbal constitué autour d’un verbe à l’infinitif présent :

Dans une phrase déclarative : l’infinitif de narration : « Et la grenouille de se plaindre. » La

Fontaine

Cet emploi est familier jusqu’au XVIIe siècle. Obligatoirement introduit par de et possède un sujet

propre. La phrase ne se suffit pas à elle-même mais s’insère dans un séquence d’actions en se

rattachant à la phrase précédente par et. Sa locution temporelle lui est donnée par le contexte

narratif !; L’infinitif équivaut souvent au passé simple puisque ces récits sont souvent au passé. La

phrase marque une suite qui est souvent une conséquence.

Dans une phrase interrogative sans sujet exprimé on peut utiliser l’infinitif délibératif : « A

quoi bon travailler ? » Victor Hugo

L’infinitif exclamatif sert à exprimer un sentiment vif :

« Fuir ! Là-bas fuir ! » Mallarmé

L’infinitif peut s’employer sans sujet. Quand le sujet est exprimé, il est séparé de l’infinitif

par une pause et forme avec lui une construction segmentée ; le pronom personnel prend la

forme tonique de moi. L’absence de forme conjugué et de sujet permettent de présenter l’idée

du procès à l’état brut ; sa seule évocation dans la situation suffit à indiquer le sentiment

éprouvé.

L’infinitif est employé à la place de l’impératif pour exprimer un ordre ou un conseil. Le

sujet est celui qui lit l’énoncé : « Battre les œufs en neige. »

Le verbe d’une proposition subordonnée peut se mettre à l’infinitif : Trois types de

subordonnées peuvent comporter un verbe à l’infinitif dans des conditions bien précises :

La proposition subordonnée infinitive est privilégiée par la tradition grammaticale, sur le

modèle du latin, où elle est d’un emploi plus étendu qu’en français. Du point de vue traditionnel,

deux conditions doivent être remplies pour parler de « subordonnée infinitive » :

La proposition doit être complément d’un verbe appartenant à une série limitée : faire,

laisser, des verbes de perception comme entendre, voir, sentir et des verbes causatifs de

mouvement comme emmener, envoyer, conduire : il a emmené voir Blanche-Neige.

Elle doit avoir un sujet propre, différent de celui du verbe principal, ce qui lui donne la

structure d’une phrase complète dont le GN et le GV sont permutables. La notion même

de proposition infinitive est critiqué quand le sujet est un pronom, il prend la forme de

l’objet et se place avant le verbe principal « je me sentis défaillir » Maupassant

L’interrogative indirecte : elle ne sais plus quoi inventer

La subordonnée relative : Elle cherche une salle où fêter son anniversaire

Dans les deux derniers cas, le sujet de l’infinitif non exprimé est coréférent au sujet du verbe

principal ou générique. L’infinitif est affecté d’une nuance d’éventualité dans la relative.

B. Emploi en corrélation avec un semi-auxiliaire

Quand l’infinitif suit un auxiliaire aspectuel (aller, commencer à etc…) ou modal (devoir, pouvoir), il

entretient avec lui le même type de relation que le participe passé avec son auxiliaire. Ils forment le

centre du groupe verbal. « Et le chien se mit à tourner autour de la pièce » Maupassant

L’infinitif est le centre d’un groupe ayant une fonction nominale. L’infinitif constitue un

groupe qui peut exercer toutes les fonctions du GN :

sujet : « Gémir n’est pas de mise » Jacques Brel

Attribut du sujet : vouloir c’est pouvoir

Quand le sujet n’est pas un infinitif il doit être introduit par de « mon idéal ce serait de

travailler tranquille » Zola

Complément du verbe :

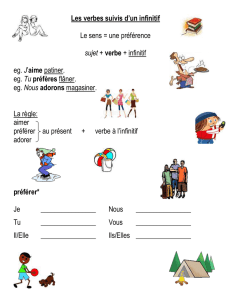

construction directe : les verbes désirer, espérer, préférer, souhaiter et

vouloir sont directement suivis de l’infinitif. (la langue classique insérait de

devant l’infinitif). L’infinitif complément de verbe de mouvement comme

partir, sortir est aussi construit directement : elle sort acheter le journal. Il

peut être introduit plus rarement par pour.

Construction indirecte : L’infinitif complément de verbe comme apprendre,

songer, s’attendre est précédé de la préposition à : il apprend à conduire un

camion. Il est relié à de avec des verbes comme douter, craindre, proposer,

ordonner, refuser : « Eléonore me proposa de sortir » B. Constant

Avec certains verbes, deux constructions de l’infinitif sont possibles.

L’infinitif complément du verbe aimer se construit avec ou sans préposition :

« Elle haïssait la lecture, n’aimait que coudre, jacasser et rire » Mauriac.

Demander est relié à l’infinitif par à quand ils ont le même sujet et par de dans

le cas contraire. Pour décider cela change le sens.

Complément de verbe impersonnel : introduit par de « il s’agit seulement d’administrer un

antidote » Flaubert

Complément du nom : « je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses ! » Baudelaire

Complément de l’adjectif : incapable de bouger

Apposition : « Aimer, boire et chanter » Flaubert

Complément circonstanciel : Il n’a pas desserré le frein à main avant de démarrer

Quelle que soit la fonction nominale, l’infinitif garde à l’intérieur de celui-ci les propriétés d’un

verbe : il peut prendre la forme active, passive d’un verbe, être modifié par une négation et il a

interprétativement un sujet.

L’infinitif précédé d’un déterminant fonctionne comme un nom véritable : « il avait un rire

de poulie mal graissée » Zola. Par conversion l’infinitif passe dans la catégorie du nom.

Beaucoup d’infinitifs constituent une entrée nominale autonome : rire, souvenir, repentir, devoir,

avoir , être, pouvoir, savoir, parler …

1

/

4

100%