L1 : grammaire et linguistique

L1 : grammaire et linguistique

2ème semestre

D. Luzzati

Manuels :

M. Riegel & al, Grammaire méthodique du français (GMF), PUF.

H. Bonnard, Code du français courant (CFC), Magnard.

Livre d’exercices :

H. Bonnard & R. Arveiller : Exercices de langue française (ELF), Magnard.

Les chiffres renvoient aux paragraphes, dans le CFC comme dans les ELF

ils renvoient aux pages dans le GMF

cours

thème

GMF

ELF

1

Introduction

2

Les relatives

479-490

883-913

3

Les queP

491-498

914-931

4

Les interrogatives

499-501

932-957

5

Les circonstancielles

503-517

958-1010

6

Exercice sur table

7

La conjugaison

242-252

556-573

8

Le temps & l’aspect

287-296

574-580

9

Valeur des temps de l’indicatif

297-319

581-615

10

Valeurs des autres modes

320-345

616-650

11

Voix et « tournures »

254286

651-672

12

Exercice sur table

vocabulaire classé

Introduction

- phrase/énoncé

- ellipse

- phrase sans verbe

- proposition

- proposition infinitive/ paticipiale

- adjectif verbal

- proposition principale/subordonnée

- proposition dépendante / non dépendante

- proposition régissante

- syntaxe/parataxe / hypotaxe

- asyndète

- corrélation

- relative/complétive/queP

- conjonctive/circonstancielle/int indirecte

- conjonctive apposée

- interrogation indirecte

- adv relatif/relative nominale

Les relatives

- relatif synthétiques/analytiques

- relative explicative/restrictive

- relative par décumul

- relative de liaison

- relative prédicatives

- relative attributives/distributive

- adjectif relatif

- adverbe relatif

- double relative

Les conjonctives par que

- complétive

- conjonctive sujet/attribut/apposée

- verbes thétiques

Les interrogatives

- interrogation directe/indirecte

- interrogation totale/partielle

- versation

- discours direct /indirect (indirect libre)

- interrogation simple/renforcée

- proposition percontative

- interrogation oratoire (rhétorique)

- modalité

Les circonstancielles

- subordonnées temporelles :

antériorité/simultanéïté/postériorité

- subordonnées logiques :

cause/conséquence/but/concession

- concession/opposition / adversation

- subordination inverse

- système comparatif (infériorité / égalité /

supériorité)

- système hypothétique

- potentiel / irréel du présent / irréel du passé

- protase / apodose

- relative indéfinie

La conjugaison

- verbes défectifs

- radical / base

- désinence / flexion

- temps/ tiroirs verbaux

- personne

- mode

- voix

- aspect

- auxiliaires / semi-auxiliaires

- semi-auxiliaires aspectuels

- semi-auxiliaires modaux

- modes personnels / non personnels

- paradigme

Le temps & l’aspect

- universaux

- temps chronologique / temps aspectuel

- temps de l’énonciation /temps de l’énoncé

- temps absolu / temps relatif

- perfectif/imperfectif

- accompli/inaccompli

- limitatif/duratif

- semelfactif/itératif

- progressif/linéaire

- inchoatif/terminatif

Valeur des temps de l’indicatif

- prétérit

- présent ponctuel :sens continu / sens

performatif / sens constatif

- présent itératif

- présent étendu

- présent décalé

- présent permanent / présent proverbial

- présent historique / présent de narration

- aoriste

- imparfait descriptif / narratif / de rupture /

itératif / hypocoristique

- futur injonctif / d’anticipation / hypothétique

- futur périphrastique

- conditionnel temporel

- conditionnel modal

Valeurs des autres modes

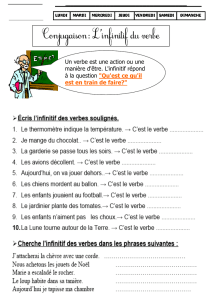

- infinitif verbal / nominal

- sujet /agent

- infinitif de narration

- infinitif délibératif

- infinitif en locution verbale

- proposition infinitive

- infinitif de coréférence

- infinitif verbal

- infinitif nominal

- infinitif de consigne

- infinitif exclamatif

Voix et « tournures »

- agent / complément d’agent

- verbes symétriques

- passif opératif

- passif résultatif

- le pronom réfléchi

- pronominaux de sens réfléchi

- pronominaux de sens réciproque

- pronominaux de sens passif

- essentiellement pronominaux

- pronominaux successifs

Semestre 2 exercice 2

1. Donner un exemple de :

1. proposition infinitive

J’entends les oiseaux chanter

2. adverbe relatif

Je vais où je veux

3. conjonctive sujet

Que tu viennes me fait plaisir

4. Discours indirect libre

Il était affirmatif. Il viendrait le lendemeain…

5. Subordonnée d’opposition

Alors qu’il pleut, je sors

6. auxiliaire aspectuel

Je vais/commence/termine de/à manger

2. Compléter :

J’eusse été riche

Verbe être, subjonctif plus-que-parfait, personne 1

Il avait été vu

Verbe voir, indicatif plus-que-parfait passif, personne 3

J'interpelle

Verbe interpeller, présent de l'indicatif actif, personne 3

Qu'il soit né

Verbe naître, subjonctif passé, personne 3

Elle serait aperçue

Verbe apercevoir, conditionnel présent passif, personne 3

Il résout

Verbe résoudre, indicatif présent actif, personne 3

Nous criions

Verbe crier, indicatif imparfait, personne 4

Que tu fisses

Verbe faire, subjonctif imparfait actif, personne 2

Qu'il vînt

Verbe venir, subjonctif imparfait actif, personne 3

Vous paraîtriez

Verbe paraître, conditionnel présent actif, personne 5

J’avais eu un juste pressentiment quand, deux jours après le départ d’Albertine, j’avais été épouvanté

d’avoir pu vivre quarante-huit heures sans elle. C’était comme quand j’écrivais1 auparavant à Gilberte

et que je me disais2 : si cela continue3 deux ans ,je ne l’aimerai plus. Et si, quand Swann m’avait

demandé4 de revoir Gilberte, cela m’avait paru5 l’incommodité d’accueillir une morte, pour Albertine la

mort – ou ce que j’avais cru la mort – avait fait la même œuvre que pour Gilberte la rupture prolongée.

La mort n’agit que comme l’absence. Le monstre à l’apparition duquel mon amour avait frissonné,

l’oubli, avait bien, comme je l’avais cru6, fini par le dévorer. Non seulement cette nouvelle qu’elle était7

vivante ne réveilla pas mon amour, non seulement elle me permit de constater combien était déjà

avancé8 mon retour vers l’indifférence, mais elle lui fit instantanément subir une accélération si

brusque que je me demandai9 rétrospectivement si jadis la nouvelle contraire, celle de la mort

d’Albertine, n’avait pas inversement, en parachevant l’œuvre de son départ, exalté10 mon amour et

retardé son déclin.

3. Relever et analyser les propositions dépendantes régies par les verbes soulignés :

1. (comme) quand j’écrivais1 aup à G

Temporelle hypothétique

2. que je me disais2

Idem, que reprenant quand, précédé de comme

3. si cela continue3 deux ans

Hypothétique (protase à valeur potentielle)

4. quand S m’avait demandé4 de revoir G

Temporelle

5. si_cela m’avait paru5 … morte

Hypothétique (protase à valeur d’irréel du passé)

6. comme je l’avais cru6

Comparative (qui énonce un jugement de conformité)

7. qu’elle était7 vivante

Conjonctive apposée à cette nouvelle

8. combien était déjà avancé8 … l’indiff

(Interrogation indirecte partielle) complétive de constater

9. si_que je me demandai9 rétrospectivt

Consécutive liée à l’utilisation de l’intensif si

10. si jadis … son déclin

Interrogation indirecte totale complétive de demander

4. Quel intérêt peut-il y avoir à parler de « tiroirs verbaux » plutôt que de « temps » ?

- De façon négative, cela permet d’éviter le terme ambigu de « temps » qui peut signifier

Le temps qu’il fait (weather), le temps qui passe (time) ou les temps verbaux (tense).

En matière de temps verbaux, il peut s’agir, d’une part, du temps chronologique

(présent/passé/futur), et d’autre part du temps aspectuel (oppositions formes

simples/composées, passé simple/imparfait…).

- De façon positive, cela renvoie métaphoriquement à un meuble, une « commode » par exemple,

où la méthode de rangement des objets ne se confond pas avec leur mode d’emploi. Ainsi les

« tiroirs verbaux » sont un moyen de classer les formes verbales, sans que cela préjuge de leurs

conditions d’utilisation.

1

/

3

100%