CROISSANCE, DEVELOPPEMENT ET CHANGEMENT SOCIAL

1

THEME 1 : CROISSANCE, DEVELOPPEMENT ET CHANGEMENT SOCIAL

Objectifs :

- mettre en relation croissance, développement et changement social

- connaître les indicateurs de croissance : Valeur Ajoutée, PIB, revenu par tête

- connaître un indicateur de développement : IDH

Définitions à savoir (ce ne sont que des notions de base, il faut répertorier et connaître toutes les notions qui

leur sont liées grâce au cours et aux études de documents) : croissance, productivité du travail, valeur

ajoutée, PIB, VA, revenu par tête, développement, IDH, développement durable, changement social

Sujets possibles : - Quels liens entretiennent les notions de croissance et de développement ?

- Quelles sont les interactions entre croissance, développement et

changement social ?

- Croissance, condition nécessaire mais non suffisante au développement

- PIB et IDH : des indicateurs qui ont leurs limites

- Transformations de l’économie et de la société française

- Le dvt touche-t-il l’ensemble de la planète ?

Bibliographie : - L’Etat du Monde, éditions La Découverte

- Insee, Les chiffres de l’économie

- Insee, Données sociales

- P. MAILLET, P. ROLLET, La croissance, coll. Que sais-je *?, Puf, 1998

- Alternatives économiques HS « La croissance », juillet 2002

- G. AZOULAY, Les théories du développement, Presses universitaires de

Rennes, 2002 ( un livre qui présente les principales théories du dvt pour le

structuralisme, l’échange inégal et la mouvance libérale, mais manque

d’exemples concrets)

- A. SEN Un nouveau développement économique, Odile Jacob,2001

- O. GALLAND, Y. LEMEL, La nouvelle société française, A. Colin, 2001 (des

articles rédigés par des spécialistes du domaine S. ROCHE sur l’insécurité ,

D. LAPEYRONNIE sur les mouvements sociaux, S. PAUGAM sur l’exclusion,

qui permettent d’illustrer les différents aspects du changement social :

formes d ‘exclusion, mobilisation collective, délinquance, famille…)

Nb : * signifie conseillé aux élèves et très accessible

Multimédia - CD Rom Insee, Tableau de l’économie française

- Insee.fr

- Ined.fr

- http://www.laviedesidees.fr/Apres-le-rapport-Stiglitz-

comment.html#quest1

- http://www.statapprendre.education.fr/insee/croissance/combien/pib.ht

m

Lien avec programmes de 1° ES : Les activités économiques

Lien avec programme Histoire –géo : La transition démographique

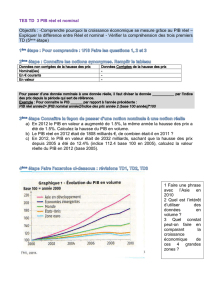

TD : TCAM / PIB réel – nominal / Méthodologie : croissance et développement

L’objet de cette introduction est de présenter de manière synthétique les 3 concepts qui vont structurer tout le

programme : la croissance, le développement, et le changement social. Les textes sont choisis pour présenter une

dimension historique de longue période. Les notions de PIB, PCS, consommation , les savoir-faire que sont les taux

d’accroissement et le coefficient multiplicateur sont supposées connues des élèves.

I- De la croissance au développement

A- Qu’est-ce que la croissance ?

1- Définir et mesurer la croissance

Dossier documentaire :

Fiche 5 : A] le PIB , questions 1 à 6

Doc 2 p.14 Questions 2 à 4

Doc 3 p. 15 Questions 1 à 3

Doc 5 p.16 Questions 1 et 2

2- Les limites des indicateurs de croissance

Dossier documentaire

- Fiche 5 : A] le PIB, questions 7 et 8

2

- Doc A : Comment prendre en compte l’amélioration de la qualité ?

On se souvient peut-être de la récente polémique à propos de l’affaiblissement relatif de la position

économique française au sein de l’Union européenne : entre 1992 et 1999, sa position relative, mesurée à

partir du PIB par habitant, était passée de la troisième à la douzième place. Jusqu’à ce que l’on découvre que

cela était dû à une erreur dans le calcul de l’évolution des prix des logements. L’exemple américain est aussi

instructif. Entre 1998 et 1999, les Etats-Unis se sont enrichis de plus de 800 milliards de dollars. Sans rien faire.

Une commission sénatoriale américaine (la commission Boskin) avait en effet estimé que les données de

comptabilité nationale sous-estimaient les gains de qualité effectués par les producteurs et que c’était donc à

tort que certaines hausses de prix avaient été comptabilisées comme de l’inflation, au lieu de l’être comme

des améliorations de produits. Or ces dernières font partie du PIB « en volume », car elles sont considérées

comme un enrichissement effectif. LA révision de la comptabilité nationale qui s’en est suivie a donc majoré la

croissance (en volume ou réelle) du PIB des Etats-Unis de près de 0,5% par an entre 1983 et 1997 : soit, en

cumul, 10% de croissance en plus. Du coup, l’écart de croissance constaté entre les Etats-Unis et l’Union

européenne au cours de cette période, qui était de quinze points au détriment des quinze, s’est creusé et est

passé à vingt-cinq points. Une performance médiocre, mais explicable (l’unification allemande, la préparation

de la monnaie unique, l’absence de contrainte extérieure pour les Etats-Unis), s’est transformée en gouffre,

et, pour les libéraux, est devenue la preuve irréfutable de la supériorité du modèle américain.

Denis Clerc, Alternatives économiques, Hors Série n°54, octobre 2002

Questions :

1) En quoi une variation de prix modifie-t-elle l’estimation du PIB en volume, et donc la mesure de la

croissance ? (-> cf TD volume/valeur)

2) La hausse des prix porte-t-elle toujours sur des produits identiques ?

3) Dans le cas américain, pourquoi la prise en compte de l’amélioration de la qualité des produits a-t-

elle conduit à réviser la mesure du PIB en volume ?

4) Ces erreurs (corrigées ou non) sont-elles anodines ?

Doc B : L’augmentation du PIB n’est pas toujours synonyme de bien-être

Venons-en aux principaux arguments et exemples permettant de mieux saisir à quel point les notions de PIB et

de croissance économique sont éloignées des idées de bien-être et de développement.

On ne déduit pas les dégâts du modèle actuel de croissance. Une société où il y a beaucoup d’accidents de la

route, qui vont exiger des soins médicaux, des réparations de véhicules, des services d’urgence, etc., aura

tendance, toutes choses égales par ailleurs, à avoir un PIB plus gros qu’une société où les gens conduisent

prudemment. Plus précisément, elle aura tendance à orienter une plus grande partie de ses ressources

économiques et de ses activités vers la réparation des dégâts, sans progression globale du bien-être, plutôt que

vers la production de bien-être supplémentaire.[…]

On ne compte pas des contributions positives essentielles au bien-être. Si, pour atteindre des taux de

croissance élevés, on contraint ou on incite les gens à travailler de plus en plus, et à avoir moins de loisirs et

de temps libre, ce phénomène ne sera vu que sous l’angle du progrès du PIB, car le PIB e considère pas que la

progression du temps libre est une richesse digne d’être comptée. Nous n’avons pas pris cet exemple au

hasard : aux Etats-Unis, depuis 1980, le temps de travail annuel moyen par personne a progressé de

l’équivalent de cinq semaines de travail par an (204 heures), contrairement à ce qui s’est passé dans presque

tous les pays européens. On a là un bel exemple d’une contribution essentielle au bien-être, le temps libre, qui

n’apparaît pas dans les comptes de la richesse.[…]

Le PIB s’intéresse aux outputs, non aux outcomes. On sait bien que le « beaucoup-avoir » n’est pas le bien-

être. Ce dernier peut être approché selon deux grandes dimensions. La première est celle du bien-être

subjectif, évalué sur la base d’enquêtes d’opinion ou de satisfaction […]. L’autre approche du bien-être est

celle du « bien-être objectif », sur la base de critères multiples comme la bonne santé et l’espérance de vie,

l’accès à l’éducation et la maîtrise des connaissances, la sécurité économique, la prévalence de la pauvreté et

des inégalités, les conditions de logement et de travail, etc.

Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice, Les nouveaux indicateurs de richesse, coll.

Repères, La Découverte, 2005.

Questions :

1) Donnez d’autres exemples de dégâts occasionnés par la production et qui ne sont pas pris en compte

dans le calcul de la croissance.

2) Les activités domestiques ou bénévoles sont-elles comptabilisées dans le PIB ? Pourquoi ?

3) Expliquez la phrase soulignée.

Doc C : Croissance pour qui ?

A côté de la question « croissance de quoi », il y a la question « croissance pour qui ? », c'est-à-dire la question

des inégalités. Or une même croissance de 2 ou de 3 % par an pendant des années peut, selon les cas,

s’accompagner d’un creusement ou d’une réduction des inégalités sociales. Ces phénomènes ne sont pas

comptés dans la conception dominante de la richesse. Est-ce normal ? Est-il indifférent à notre bien-être de

vivre dans une société où coexistent une masse de pauvres et une poignée de très riches ? Est-ce qu’un euro ou

un dollar de croissance en plus dans la poche d’un pauvre ne produit pas plus de bien-être que la même somme

dans le portefeuille d’un riche ? C’est pourtant l’hypothèse de ceux qui assimilent PIB, richesse et progrès. Et à

nouveau, s’il est vrai qu’aucun comptable national ne défend une telle assimilation, il est clair qu’elle est

3

quotidiennement et massivement pratiquée parce-que, dans les jugements de progrès, la domination écrasante

des dimensions marchandes et monétaires n’est pas contrebalancée par la présence d’indicateurs alternatifs

ayant un poids semblable.

Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice, les nouveaux indicateurs de richesse, coll.

Repères, La Découverte, 2005.

Questions :

1) Comment comprenez-vous l’expression « croissance de quoi » ?

2) Pourquoi les auteurs soulèvent-ils la question de la « croissance pour qui » ?

3) Quelles critiques les auteurs adressent-ils à l’idée que la croissance du PIB est un bon indicateur du

progrès économique et social ?

4) Allez sur le lien suivant : http://www.laviedesidees.fr/Apres-le-rapport-Stiglitz-

comment.html#quest1 : que retenez-vous de l’interview de D.Meda à propos du rapport STIGLTZ ?

Synthèse :

produit intérieur brut (PIB) - taux de change à parité de pouvoir d’achat (PPA) - PIB en volume - revenus - long terme -

l’inflation- la même quantité de - consommations intermédiaires - la valeur de la production - l’indice des prix - valeurs

ajoutées (VA) - croissance -

- Définir et mesurer la ..................…. L’indicateur de référence pour évaluer la croissance est le

……………………………………... Pour le calculer, l’INSEE fait l’addition des ……………………………… de tous les agents économiques

d’un pays. Cette VA résulte elle-même de la soustraction entre …………………………………… et la valeur des

……………………………………… utilisées pour la réaliser. La croissance économique mesure l’augmentation du ……………………….. sur

une……………………….. , une fois qu’a été retirée l’influence de …………………. (on divise le PIB nominal par …………………….). On

observe des différences de ……………….. entre pays industrialisés et PED qui proviennent en partie d’une croissance plus faible

sur le …………………… . Il faut, pour effectuer des comparaisons, utiliser la méthode des …………………………………………: c’est le

taux auquel la monnaie d’un pays devrait être convertie dans celle d’un autre pays pour acheter ………………………………. biens

et de services dans les deux pays. La définition de la croissance communément admise par la communauté des économistes

est celle de F. Perroux : « augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues, d’un indicateur de

dimension, le produit global net en termes réels ». C’est une notion quantitative.

- Une mesure imparfaite : il s’agit d’une ………………….. , qui n’indique rien sur la ………………… des richesses. De

plus, de nombreuses activités ne sont pas prises en compte ( …………….. , activités domestiques, travail au

noir). D’autres sont comptabilisées comme des créations de ……………. alors qu’il s’agit de réparations ou de

création de dégâts (conséquences des accidents, dégradation de l’environnement). De plus, le PIB ignore les

…………………. de vie des individus et n’intègre pas la durée du travail, les …………………… de revenus, d’accès aux

soins ou à l’éducation..

Enfin, les problèmes de mesure restent importants : l’évolution des prix n’est pas toujours bien appréciée pour

mesurer la croissance du PIB en volume, car les produits évoluent en intégrant des………………. , ce qui justifie

des ………………….. . Pour les comparaisons internationales de PIB, il faut tenir compte des difficultés liées aux

………………. . Une monnaie peut en effet être sur ou sous évaluée, de même que les coûts de la vie diffèrent

dans les économies. Ainsi, on peut utiliser la méthode des PPA ( …………………………. auquel la monnaie d’un pays

devrait être convertie dans celle d’un autre pour acheter la même quantité de biens et de services dans les

deux pays).Le PIB ne comptabilise que des activités générant des ……………………………………. .

Malgré toutes ces limites, le PIB est le seul indicateur qui nous permette de juger de l’évolution de la

croissance économique sur une longue période dans l’ensemble du monde, de constater qu’elle s’est accélérée

dans certains pays mais que d’autres ont été laissés à l’écart depuis la révolution industrielle. Ainsi, des écarts

de revenus entre pays apparaissent, par exemple les pays …………. et les PMA (pays les moins avancés) sont très

marginalisés. Le rapport STIGLITZ fait le bilan et propose de nouvelles pistes pour la mesure de la.

répartition - taux de change fictif – richesse- « du sud » - inégalités - conditions - hausses de prix - taux de

change - innovations - richesses - bénévolat - Moyenne -

B- La croissance favorise-t-elle le développement ?

1- Définitions et mesure du développement

Le développement est une notion dont la définition n’est pas aussi stabilisée que celle de croissance et fait toujours l’objet

de débats importants. Il peut cependant être défini comme un ensemble de changements économiques, sociaux et politiques

qui permettent de satisfaire les besoins jugés essentiels dans une société donnée. Cette définition a été complétée par

Armatya SEN, économiste indien et prix Nobel en 1998. Selon lui, la conséquence essentielle du développement est

« l’expansion des libertés réelles dont jouissent les individus » ; le développement libère l’homme. Cette approche du

développement a conduit le PNUD à définir le développement humain comme « l’élargissement de l’éventail des possibilités

offertes à l’homme », mesuré notamment grâce à l’IDH.

Dossier documentaire :

-Doc D : Distinguer croissance et développement

La croissance s’opère dans et par des changements de structure. Les croissances de périodes longues

connaissent des fluctuations [dont] les raisons […] ne sont pas réductibles aux prix et aux quantités ; elles

débouchent sur des structures sociales, des institutions, des habitudes d’esprit […]… Il est donc opportun de

marquer que le développement englobe et soutient la croissance.[…]

L’économiste à qui l’on demande « qu’est-ce que le développement ? » doit, à mon sens, répondre : « Le

développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à

faire croître, cumulativement et durablement, son produit réel global. » Les sociétés occidentales elles-

4

mêmes, et leurs parties constituantes, sont, à cet égard, inégales quant aux niveaux atteints et quant aux

ressorts du développement. […] Le produit global, en montant absolu ou par tête d’habitant, a été souvent

accru dans le passé, et peut l’être encore, sans que les populations et leur économie soient mises en condition

de développement.

François Perroux, L’économie du XXe siècle, PUF, 1964

Questions :

1) Illustrez la phrase en italique et soulignée par des exemples

2) Qu’est-ce qui distingue la croissance du développement ?

3) Quelles relations entretiennent ces deux phénomènes selon l’auteur ?

-Fiche 5 verso :

Synthèse : 1) faites construisez un tableau en deux colonnes (l’une pour la croissance, l’autre pour le développement) en

spécifiant les éléments suivants : définition, type de notion (quantitative, qualitative, économique et/ou sociale),

indicateurs de mesure, limites de ces indicateurs.2) Remplissez le schéma « croissance, développement, changement social »

2- La croissance s’accompagne-t-elle toujours du

développement ?

Dossier documentaire :

-Doc 7 p.17 Questions 1 et 2

-Doc 8 p.17 Questions 1 à 3

-Doc 9 p.17 Questions 1 et 2

-Doc 10 Questions 1 et 2

-Docs 17 Questions 1 et 3

-Doc 18 p.22 Question 1

II- Les interactions entre croissance, développement et changement social

A- Le développement contre les traditions ?

1- Le développement modifie les structures sociales

2- Certaines structures sociales sont des obstacles au

développement

B- La démocratie et le développement vont-ils de pair ?

1- La démocratie est-elle favorable au développement ?

2- Le développement encourage-t-il la démocratie ?

Conclusion :

1

/

4

100%