ECJS - le site de l`Agenda 21 scolaire du lycée Arthur Varoquaux

1

Analyse critique d’un documentaire alarmiste sur le réchauffement

climatique : « Une Vérité qui dérange », de Davis Guggenheim (2006).

[Mis à jour en octobre 2007]

Public ciblé : tous les niveaux, notamment seconde, dans le cadre des cours

d’Education Civique, Juridique et Sociale et / ou des cours de Géographie.

Durée du projet : 1 projection + 4 séquences de 2 heures pour l’élève.

Matières, thèmes et notions des programmes concernés :

Seconde – ECJS

Thème 1 – Citoyenneté et civilité (vie de quartier et participation locale)

Thème 2 – Citoyenneté et intégration (intégration du citoyen – élève dans la

communauté)

Notions : civilité, intégration, droits (à tous les niveaux : politiques, sociaux,

économiques, etc.)

Démarche : cf. la « fiche ressource n°4 » intitulée « Utiliser l’actualité – Les

citoyens face aux risques naturels », pages 22 et 23 de l’accompagnement

des programmes d’ECJS (CNDP, Octobre 2000).

Seconde – Géographie

Thème 4 – Les sociétés face aux risques

Notions : société, risque majeur, aléas, catastrophes, vulnérabilité.

Démarche : le film documentaire constitue le sujet d’une étude de cas sur le

réchauffement climatique, un risque majeur à l’échelle de toute la planète.

Objectif : Amener les élèves à réfléchir sur un débat ancien, remis sur le devant de la

scène à l’occasion de la projection d’un documentaire alarmiste devant les députés de

l’Assemblée Nationale (et du public français), à un moment ou les médias et le monde

politiques sont de plus en plus polarisés par l’échéance présidentielle de 2007. Ce

travail peut être mis en parallèle avec le thème de Géographie de la classe de Seconde

sur « les sociétés face aux risques ».

Problématique : Le documentaire de Davis Guggenheim est alarmiste parce qu’il

met surtout en évidence les conséquences probables du réchauffement climatique (un

risque majeur) dans le but de réveiller les consciences.

Alors que la médiatisation (à commencer par les bandes-annonces du

documentaire, les affiches et tout le matériel promotionnel de celui-ci) amplifie la

tendance à s’appesantir sur les phénomènes naturels spectaculaires (= aléas) qui

résultent du réchauffement climatiques, sources de catastrophes lorsqu’ils touchent

une ou plusieurs sociétés, une analyse plus rigoureuse du message du documentaire

ainsi que de la démarche de son acteur principal doivent permettre de recentrer le

débat sur la variable de « l’équation du risque » qui est négligée : la

vulnérabilité.

Aléa + Vulnérabilité = Risque

La vulnérabilité des sociétés, qui sont à la fois victimes et responsables de

ces phénomènes, doit être au centre de la réflexion des élèves. Le bilan final de cette

réflexion vise à initier – si cela s’avère pertinent – une réflexion sur ce qui

permettrait de réduire cette vulnérabilité, notamment à l’échelle du

lycée.

2

Démarche : La démarche de cette action peut se décomposer en quatre temps.

1. Un travail d’analyse critique du documentaire relativement classique ;

2. Une réflexion sur la réception du film en France à travers un

corpus d’articles tirés de la presse écrite et / ou de reportages,

notamment à l’occasion de sa diffusion à plusieurs dizaines de députés de

l’Assemblée Nationale le mercredi 11 octobre 2006, qui permettrait de mettre

en perspective le message du film – essentiellement adressé aux américains,

mais généralisé au reste du monde par la suite – avec la situation française.

L’évolution des préoccupations nationales (Grenelle de

l’environnement entre juillet et novembre 2007) et internationales (Al Gore

et le GIEC – Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat

– recevant le prix Nobel le 12 octobre 2007) relatives au réchauffement

climatique méritent une attention particulière (le GIEC rend son 4e

rapport de synthèse lors de la conférence de Bali en Indonésie du 3 au 14

décembre prochain, qui vise notamment à préparer l’après-Kyoto, qui s’achève

en 2012) ;

3. Une réflexion sur les prolongements proposés par le film à travers les

propositions concrètes faites à l’occasion du générique de fin du documentaire,

les affichettes promotionnelles distribuées dans les cinémas les reprenant,

ainsi que le site web du documentaire (qui met à disposition du public des

informations scientifiques, des propositions concrètes, des liens vers d’autres

sites institutionnels, etc.), centré sur la même thématique : comment

transformer les réflexions du documentaire en faits à l’échelle du lycée (ce qui

serait notamment l’occasion d’un débat argumenté) ?;

4. Enfin, en se basant sur les idées les plus fortes ayant émergé à

l’occasion du débat argumenté, les élèves seraient invités dans une

nouvelle séquence – si cela se révèle pertinent – à s’emparer d’un problème

précis à l’échelle du lycée : le problème de l’eau, du recyclage du papier, de la

gestion des déchets, etc. L’étude du documentaire étant une activité EDD (=

Education au Développement Durable) deviendrait alors une

introduction à une action E3D (= Etablissement en Démarche de

Développement Durable).

3

Associer plusieurs classes autour du projet (exemple en seconde) :

Remarques préliminaires : Ce projet part du constat que les élèves sont

déjà sensibilisés avec les problèmes du réchauffement climatique et de

l’environnement ainsi que du développement durable par le biais de

nombreuses séquences allant dans ce sens, dans la majeure partie des

disciplines, depuis l’école primaire jusqu’au lycée. Les nombreuses

sollicitations sur ces sujets qu’ils reçoivent de la part d’acteurs institutionnels

ou associatifs (publicités, intervenants extérieurs dans les établissements

scolaires ou périscolaire, etc.) complètent ce dispositif. Mais il existe une

dichotomie entre l’importance et la fréquence du message et la portée de celui-

ci, puisque pour le moment, l’essentiel de l’action proposée pour protéger

l’environnement repose sur l’action individuelle. C’est d’ailleurs l’un des

messages clés du film de Davis Guggenheim et d’Al Gore. L’objectif est donc de

dépasser le stade de la simple sensibilisation (= EDD) afin d’initier une

démarche concrète au sein de l’établissement (= E3D).

Une démarche associant plusieurs classes : Il est tout à fait

envisageable d’associer deux ou plusieurs classes à ce projet :

Visionnage collectif du film documentaire (attention : ne

pas négliger l’impératif financier + penser à la réduction de

l’impact écologique du transport… qui devrait être collectif !) ;

Travaux d’analyse critique et de réflexion sur les

prolongements du film par classes (fiche d’analyse en annexe) ;

Débat argumenté (par demi-classes) pour reformuler et

affiner les idées des élèves permettant de transformer le discours

à vocation globale du film documentaire en action concrète à

l’échelle locale, celle du lycée (fiches complémentaires en

annexe) ;

Débat argumenté ou forum réunissant tous les

participants (modalités à préciser), avec un sérieux qu’il est

possible d’induire par le fait que le résultat de ce débat serait

évalué (sujet d’évaluation en annexe) ;

Bilan final par classes, avec une synthèse de toutes les idées

fortes retenues et échangées à l’occasion du débat argumenté

avec les autres classes (possibilité alternative d’évaluation) ;

Partage entre ces classes des différentes actions à mener dans

une nouvelle séquence centrée sur un problème à l’échelle du

lycée (l’eau, les déchets, les énergies renouvelables, etc.)

4

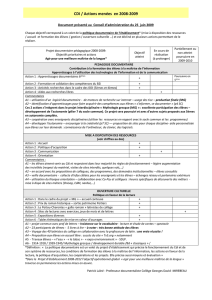

« Une Vérité qui dérange », de Davis Guggenheim, 2006

Etude et prolongement sur un film documentaire concernant le

réchauffement climatique (exemple en classe de seconde)

Séquences

1. – Visionnage du

film documentaire

et fiche d’analyse

distribuée aux

élèves

Travail personnel

demandé aux

élèves : compléter

la fiche d’analyse

entre le visionnage

et la première

séquence d’ECJS

en groupe au lycée

Fiche pour les

élèves avec les

consignes

détaillées

en

annexe à ce fichier

Fiche à compléter donnée aux élèves :

1. – Présentation du documentaire :

- auteur, titre, date, langue, lieu de production ;

- le thème principal : quel est le sujet central de ce documentaire ?

2. – L’acteur principal :

- qui est-ce ?

- comment se met-t-il en scène durant tout le déroulement du film et

pourquoi ?

- comment justifie-t-il son action (pourquoi ce documentaire) ?

3. – Narration :

3.1. – montage du documentaire : comment est-il construit ?

- quelles sont les scènes importantes du documentaire et comment sont-elles

mis en évidence ?

- la conclusion : comment s’achève le film ? Que dire des dernières images ?

Que penser du générique ?

3.2. – La façon de filmer : comment le documentaire est-il mis en scène ?

- le réalisateur utilise-t-il des images symboliques se répétant ? Lesquelles ?

Quand ? Pourquoi ?

4. – Le message :

Le ou les messages du documentaire peuvent être regroupés entre différents

thèmes et prendre différentes formes. Complétez le tableau ci-dessous en

reprenant les arguments essentiels que vous avez retenus :

Forme de

l’argumentation :

Forme raisonnée

(preuves

scientifiques)

Forme

émotionnelle

(sous forme

d’opinions)

Contenu de

l’argumentation :

Scientifique

Politique

Economique

Philosophique et moral

5. – Votre avis sur le film documentaire :

- quels sont selon vous les points forts du film ?

- quels sont selon vous les points faibles du film ?

6. – La réception du film en France (travail de recherche

complémentaire)

- cherchez dans la documentation disponible au CDI, chez vous ou sur

Internet un article de la presse nationale ou régionale relatant les réactions

des parlementaires français invités à assister à une projection

spéciale du film documentaire en présence d’Al Gore, son acteur

principal, le mercredi 11 octobre 2006. Attention à effectuer une

recherche correspondant scrupuleusement au thème énoncé ;

- dans cet article, relevez (et notez sous une forme résumée) les diverses

réactions des députés sur le film, notamment les points forts ou les points

faibles qu’ils ont pu relever à l’issue de la séance, leurs avis et critiques ;

Consignes : à l’issue de la prochaine séance, vous devez être capable :

- de présenter cette fiche scrupuleusement complétée, ce qui est un travail

personnel (ne recopiez pas sur un camarade pour les raisons qui suivent) ;

- d’argumenter sur le film, c’est-à-dire de donner votre opinion et de

l’expliquer en vous appuyant sur des exemples précis ;

- de parler et expliquer les diverses réactions des parlementaires français

ayant assistés à la séance qui leur était spécialement dédiée ;

- de participer à l’oral sans votre feuille, ce qui signifie qu’il faut bien

maîtriser votre sujet !

5

2. – Analyse du

film documentaire

(centrée sur le

message) et

réflexion sur la

réception de celui-

ci en France

Quelques exemples

d’articles que les

élèves peuvent

trouver durant

leur recherche

préparatoire

en

annexe à ce fichier

Documents

supplémentaires

utilisé à la fin de

cette séance

en

annexe à ce fichier

A. – Reprise en groupe de l’analyse du documentaire et

notamment du message (à partir de la fiche complétée par les

élèves entre le visionnage et cette séquence) = reprise des quatre

premiers points de la fiche.

B. – Avis personnel des élèves (question 5 de la fiche) et

prolongement visant à recentrer le débat à l’échelle européenne et

nationale (question 6) :

- Le questionnement suivant vise à permettre aux élèves de réinvestir leurs

recherches et de les guider pour changer l’échelle étudiée :

* A qui s’adresse initialement Al Gore et pourquoi ? [Au départ, ces

conférences sont destinées aux américains, non-signataires du protocole de

Kyoto, dans lequel Al Gore s’est impliqué en tant que vice-président avant de

se voir opposé un refus par le Congrès américain lorsqu’il fallut signer le

protocole. Le film montre le parcours des conférences : toutes les Etats-Unis

puis le reste du monde. La France est visitée seulement à l’occasion de la

sortie du film… Autre information démontrant que la cible initiale est

américaine : le site officiel du film (en V.O.) www.climatecrisis.com propose

des activités en ligne visant uniquement le public des Etats-Unis. Le site (en

V.F.) www.criseclimatique.fr, propose des données et activités en français,

mais la base de réflexion reste la situation américaine].

[A noter qu’Al Gore a bénéficié d’informations inédites fournies

par le GIEC lors de la réalisation de son documentaire, qui se

retrouvent dans les divers rapports publiés par cet organisme

durant l’année 2007. Pour le GIEC, c’était une façon

complémentaire à la publication de ses études destinées aux

décideurs de sensibiliser la population mondiale à la question du

réchauffement climatique].

* Comment est reçu le film en France, notamment par les députés

ayant assisté à la projection organisée en présence d’Al Gore ?

[Excellente réception sur la démarche, la forme, le fond étant critiqué sur un

point : le manque de solutions proposées.]

* Comment expliquer cette réception dans un pays comme la

France, qui se présente comme à la pointe des questions

d’environnement ? [Les députés ayant assisté à la projection ont souligné

l’importance de la démarche pédagogique de la démonstration du

documentaire. Ils ont insisté dans leurs commentaires sur l’importance du

message. Aucun n’a souligné ce qui semble être un paradoxe : l’ex vice-

président du pays le plus pollueur au monde vient faire une leçon de morale à

l’un des Etats signataire du protocole de Kyoto… Mais la question suivante

permet de démontrer aux élèves que ce n’est pas forcément paradoxal.]

* Quel message contenu dans le film a été relayé par les députés

français dans leurs déclarations à l’issue de la projection ? [Le

devoir de lutter contre le réchauffement climatique est un impératif moral qui

doit dépasser les clivages politiques. Sur un plan plus philosophique,

personne ne peut rester sans réagir devant la catastrophe qui se dessine,

puisque tous les terriens en seront à la fois les acteurs et les victimes. C’est

dans cette logique que Gore s’inscrit, ce qui explique qu’il n’y a pas ici de

paradoxe à ce qu’un américain fasse la morale au reste du monde.]

La question suivante nécessite d’apporter un document

complémentaire (en annexe) pour mettre en perspective l’action

politique de l’Union Européenne et/ou de la France :

* D’après les députés français, le documentaire est un modèle de

sensibilisation. Est-ce à dire que, comme les politiques

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%