Dans la science contemporaine, il n`y a qu`une théorie de l`évolution

Gène. Séquence de nucléotides formant une unité d’information génétique.

Allèle. Chacune des différentes séquences (ou versions) d’un même gène.

1. La diversité (ou variation) génétique : les mutations

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/evolution/evol/traits_2.html

Mutation. Modification aléatoire de la séquence des nucléotides de l’ADN.

Au sens strict une mutation est due à des erreurs lors de la réplication ou à des agents externes (agents mutagènes)

et ne touche donc qu’une ou quelques bases. De manière plus générale on appelle aussi mutation toute modification

héréditaire du matériel génétique due à des éléments mobiles, des rétrovirus, des recombinaison, des duplications

ou des transpositions. Dans ce cas la modification peut toucher plusieurs dizaines ou centaines de nucléotides, voire

de chromosomes entiers.

L’impact d’une mutation est très variable. S’agissant d’un phénomène aléatoire il est beaucoup

plus fréquent d'introduire dans un gène une modification qui en supprimera ou en modifiera la

fonction qu'une mutation qui l’améliore. Cependant le nombre de divisions cellulaires menant aux

gamètes est faible par rapport au nombre conduisant aux cellules somatiques. Il en résulte que le

nombre d'erreurs de copie est également limité (mais non nul). Nous nous intéresserons seulement

aux mutations qui touchent la lignée germinale, puisque ce sont les seules qui peuvent être

transmises à la descendance.

D’autres facteurs peuvent atténuer l’impact réel d’une mutation.

- La position de la mutation sur le gène peut n’avoir aucune conséquence (mutation synonyme) ou modifier

de manière plus ou moins importante totalement la protéine codée (mutations faux sens et non sens).

- Plus de 90% du génome n'a pas de fonction connue, et une grande partie. Les modifications se produisant

dans ces régions ajoutent à la variabilité, mais n'ont pas d'influence sur le phénotype et la valeur sélective.

- Dans un certain nombre de cas, il suffit d’une seule copie fonctionnelle du gène pour que sa fonction

assurée, partiellement ou dans son entier. Les hétérozygotes porteurs d’un allèle avec une modification qui

serait théoriquement létale peuvent n’être pas ou très peu affectés et seuls les homozygotes seront contre-

sélectionnés.

- Il existe des protéines chaperons dont le rôle est d'assurer l'acquisition de la bonne conformation d'autres

protéines même si la séquence de celles ci est modifiée.

- De nombreuses voies métaboliques comprennent des redondances, de sorte qu’une inactivation complète

de la protéine codée par un gène peut ne provoquer aucun changement notable dans le fonctionnement de

l'organisme touché.

- Lorsqu'un gène a été dupliqué, la modification même radicale de l'une des copies ne provoquera aucun

désagrément à l'organisme, puisqu’il existe une deuxième copie fonctionnelle.

Une proportion importante des mutations et modifications sont neutres (pas d’effet sur la valeur

sélective des individus). Cela explique une certaine stabilité de l’espèce au cours du temps. Les

mutations qui « parviennent » à passer et à avoir des effets constitueront le « carburant » de

l’évolution.

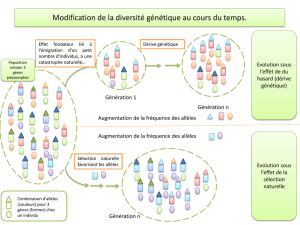

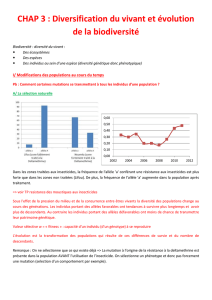

2. Le tri sur la diversité : dérive génétique et sélection naturelle

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/evolution/evol/tridiv_1.html

Si la sélection s'exerce sur le phénotype au niveau individuel, la compréhension de la variation

des caractères au cours du temps et donc des processus évolutifs demande que l'on s'intéresse à une

échelle plus large : des ensembles d'individus ou populations.

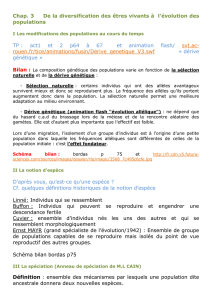

Une population est un ensemble d’individus qui ont la même probabilité de se croiser entre eux et qui se

reproduisent moins, ou pas du tout, avec les membres d’autres populations. Cette reproduction diminuée est due à

des critères extrinsèques, spatiaux par exemple, et non à des barrières génétiques entre les groupes ; les populations

ne sont pas des espèces. Cependant, il peut y avoir une différenciation génétique entre populations, avec des

fréquences alléliques, voire des allèles spécifiques, pour chacune (comme par exemple dans le cas des groupes

sanguins dans les populations humaines).

La diversité génétique résultant des mutations fait qu'à un instant donné, une population n'est

pas homogène d'un point de vue génétique : il existe pour la plupart des gènes plusieurs allèles

dont les fréquences (fréquences alléliques) vont varier au cours du temps. Un des sujets d'intérêt

particulier est l'étude de la manière dont une mutation sur une séquence (donc présente chez un seul

individu et sur une seule de ses deux copies du même locus), peut se répandre dans une population.

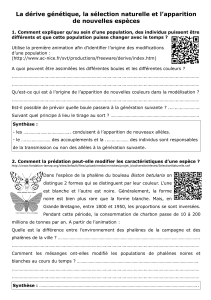

Cela fait intervenir deux mécanismes : la sélection naturelle et la dérive génétique.

La sélection naturelle permet la survie et/ou confère un avantage reproductif aux individus qui

se distinguent des autres par au moins un caractère héritable. La pression de sélection peut être liée

à l’influence du milieu ou à de une compétition intra (capacité à se reproduire…) ou interspécifique

(prédation, accès à la nourriture…). Ce qui est important, c'est non seulement le taux de survie,

mais également le nombre de descendants laissé.

Un variant a beau être extrêmement avantageux, s'il ne transmet pas la variation à la génération suivante, il

n'aura pas d'impact sur l'évolution à long terme de sa population ou de son espèce. Inversement, des allèles

produisant un effet négatif important ne seront pas toujours. Par exemple, un allèle létal, à partir du moment où il

est récessif, peut rester présent un temps dans une population mais ne pas se fixer, puisqu'il est létal à l'état

homozygote. De même, un allèle dominant, mais dont l'effet négatif se fait sentir après que les individus se soient

reproduits, peut être maintenu (chorée de Huntington). D’autre part, les mécanismes de crossing-over, dont la

fréquence est dépendante de la distance entre les loci, peuvent intervenir. Ainsi, si un allèle profite d’une sélection

positive, les allèles d’autres gènes situés à faible distance de celui-ci peuvent être « entraînés » par cette sélection et

fixés également, même s’ils sont neutres ou légèrement délétères.

Si la sélection naturelle tend à diminuer la fréquence des allèles désavantageux, de nombreux

allèles ne sont ni avantageux, ni désavantageux et donc ne sont pas ou peu soumis à la sélection

(allèles neutres : par exemple les allèles résultant de mutation synonymes). Le devenir de ces allèles

ne dépend que du taux de mutation (néomutations) et de la dérive génétique.

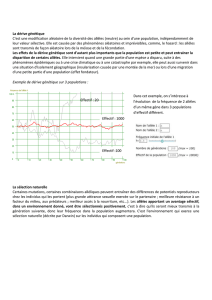

Dérive génétique est la modification, au sein d'une population, de la fréquence d'un allèle d'une

génération à l'autre. Elle est indépendante des mutations, de la sélection naturelle et des migrations.

Elle est seulement liée à des phénomènes aléatoires et imprévisibles comme, par exemple, le hasard

des rencontres des gamètes. Si une population possède un grand nombre d’individus la fréquence

des allèles neutres reste stable d’une génération à l’autre. Dans le cas d’une population de faible

effectif, les croisements se faisant au hasard, la distribution de deux allèles dans les descendants

peut être différente de celle dans la génération parentale de sorte qu’un allèle peut disparaître.

L’allèle restant est alors dit fixé et tous les descendants en seront porteurs. et tous les descendants

en seront porteurs. Si n est le nombre d’exemplaires d’un nouvel allèle dans une population, le

temps qu’il met pour envahir la population est en moyenne de 2n générations. Ainsi, plus la taille de

la population est réduite, plus un allèle peut se fixer rapidement.

La plupart des nouveaux allèles seront éliminés par ces processus il en résulte une diminution de

la biodiversité. Cependant, tôt ou tard, de nouvelles mutations se produisent, créant ainsi de

nouveaux allèles, et les mécanismes se répètent.

Voir http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/evolution/evol/derive.html

Cette explication à l'aide de deux allèles est bien sûr schématique. De nouveaux allèles au même locus peuvent

apparaître avant que ceux qui étaient précédemment présents dans la population ne soient fixés ou perdus. Ainsi, à

un instant donné, dans une population, il existe souvent plusieurs allèles pour un même locus

Si n’existe aucun processus d'homogénéisation entre les deux populations (échange de migrants

pour assurer des échanges d'allèles), après un certain temps les différences seront suffisantes pour

que les deux populations ne soient plus compatibles et interféconds c’est la spéciation

Les importances relatives de la sélection, de la dérive génétique et de la vitesse de mutation le

sont fruit de nombreux événements contingents. Les modifications du génome se font de manière

aléatoire, et non en fonction de l'avantage ou du désavantage que cela procurera à l'organisme.

Aucune évolution biologique n’est donc prévisible.

3. L’apparition d’une nouvelle espèce : la spéciation

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/evolution/evol/tridiv_4.html

Une espèce est une population, ou un ensemble de populations, dont les individus peuvent

effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et

féconde, dans des conditions naturelles.

Ainsi, l'espèce est la plus grande unité de population au sein de laquelle le flux génétique est possible alors que

les individus d'une même espèce sont génétiquement isolés d’autres ensembles équivalents du point de vue

reproductif.

Cependant le critère d’interfécondité ne peut pas toujours être vérifié : c'est le cas pour les fossiles, les

organismes asexués ou pour des espèces rares ou difficiles à observer. D’autres définitions peuvent donc être

utilisées :

- espèce morphologique : groupe d'individus défini par des caractéristiques structurales (taille, forme…) ;

- espèce phylogénétique : la plus petite lignée d’une population pouvant être définie par une combinaison

unique de caractères diagnostiques ;

- espèce écologique : groupe d’organismes partageant une même niche écologique ;

- espèce phénétique : ensemble d’organismes vivants se ressemblant plus entre eux qu’à d’autres ensembles

équivalents.

Il existe au moins deux types de spéciation.

La spéciation allopatrique est la plus courante. Elle se produit quand deux populations de la

même espèce sont isolées dans l’espace :

- soit l’aire de répartition est coupée en deux par l’apparition d’un obstacle ;

- soit une partie de la population s’isole par migration (ex. colonisation d’une île).

La spéciation sympatrique se fait par apparition d’une nouvelle espèce sur une aire de

répartition chevauchante avec celle de l’espèce d’origine. La séparation des deux populations est

alors liée à un isolement génétique (ex. ploïdie chez certains végétaux…) ou comportemental (ex.

période de reproduction, comportement reproducteur, préférences sexuelles…).

Quelle que soit l’origine de l’isolement les deux populations subissent alors de manière

indépendant les mécanismes de mutation, de dérive génétique et de sélection. Il en résulte

l’apparition d’une incompatibilité génétique, physiologique ou comportementale qui empêche les

individus d’un groupe de se reproduire avec les individus de l’autre groupe, même s’ils sont remis

en contact.

4. La disparition d’une espèce : l’extinction

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/evolution/evol/tridiv_5.html

L’extinction est la disparition complète d’une espèce ou d’un groupe d’espèces. Une espèce est

considérée comme éteinte lorsque le dernier individu meurt.

D’une manière générale, l’extinction se produit lorsqu’une espèce ne peut plus survivre ou se

reproduire dans un milieu, et est incapable de gagner un nouveau milieu qui lui conviendrait.

Elles peuvent être dues par exemple à des changements brutaux du milieu (c’est le cas de

nombreuses espèces de grenouilles, de nos jours), de la prédation (on peut évoquer le cas du dodo),

ou de la compétition (certaines espèces introduites se multiplie rapidement, au détriment d’espèces

locales : grenouille taureau, caulerpe…). Des maladies peuvent également être impliquées (la grippe

aviaire qui a récemment causé la mort de plusieurs tigres vivant en liberté), ainsi que des causes

génétiques, qui frappent particulièrement les petites populations (consanguinité et/ou la dérive

peuvent être responsables de la fixation de mutations délétères). Enfin, l’extinction peut également

être due à la disparition ou extinction d’une ressource dont dépendait l’espèce pour sa survie ou sa

reproduction : pollinisateur, proie… Bien entendu, il est également possible que plusieurs facteurs

se combinent…

1

/

4

100%