article à la base du séminaire PhiloMa de Laurent Ledoux sur Senge

Complexité du « réel » et orientation philosophique

Quelques réflexions à partir de deux approches radicalement différentes :

la pensée systémique de Peter Senge &

la philosophie anti-systémique de Marcel Conche

Philosophie & Management – 28/05/05

Laurent Ledoux

1. Introduction

Le but premier de cette présentation est d’ouvrir quelques pistes de réflexion sur la façon

d’envisager la complexité du réel et ses conséquences sur la façon dont nous envisageons,

d’une part, la pensée et l’action et d’autre part la poursuite de la vérité et du bonheur.

Pour ce faire, je partirai de deux auteurs très différents :

Peter Senge est un guru du management connu pour ses ouvrages sur l’organisation

apprenante (learning organizations) et la pensée systémique (system thinking). Son

ouvrage le plus connu est la 5ème discipline (The Fifth discipline).

Marcel Conche est un philosophe qui est resté longtemps secret ou méconnu mais qui est

aujourd’hui apprécié par un public de plus en plus vaste. Proche de Montaigne et des

Antésocratiques (Héraclite, Parménide, Pyrrhon, Lucrèce, Epicure,…) dont il est un des

plus éminents connaisseurs, on peut qualifier ses positions philosophiques, au risque

d’être réducteur, de « mysticisme naturaliste » en métaphysique et de « rationalisme

universaliste » en philosophie morale. Il pense à la façon radicale et directe des Grecs, des

Antésocratiques (« en pensant, dit-il, plutôt qu’en se regardant penser »). Il a trop lu

Montaigne pour croire aux systèmes. La seule avancée qui importe selon lui est celle qui

nous ouvre à la Nature et à la vie, aux autres et à nous-mêmes. Il ne présuppose rien,

hormis l’universel. Il ne croit à rien, hormis à la vérité en tant qu’objet de recherche. La

métaphysique est pour lui l’essentiel de la philosophie. Cela ne l’empêche pas de donner à

la morale et à l’éthique leur part (qui n’est pas la même : la morale porte sur les droits et

les devoirs inconditionnels de l’être humain, l’éthique, ou les éthiques, dépendent du

choix de chacun), ni d’apporter, sur l’une et sur l’autre, de décisifs éclairages. Pour lui,

« la philosophie est la recherche de la vérité au sujet du Tout de la réalité, et de la place de

l’homme dans le Tout. » Pour André Comte-Sponville, la pensée de Marcel Conche est

l’une des rares philosophies de ce temps.

Pourquoi ces deux auteurs ?

Tout d’abord, bien sûr, parce qu’ils touchent tout deux aux notions de complexité du réel

et leur façon différente de le faire entraîne des positions très différentes sur une série de

points importants (pensée versus action, vérité versus bonheur).

Ensuite parce qu’un séminaire de Philosophie et Management me semblait être le moment

approprié de juxtaposer les textes d’un philosophe et ceux d’un guru du management.

Comme on le verra, ce qui ressort clairement de cette juxtaposition est le manque de

rigueur dans l’usage des mots et des concepts dans les textes de Senge (qui pourtant ne se

défend pas mal par rapport à la moyenne des autres gurus du management).

Enfin, parce que, tout deux, pour des raisons personnelles, me sont chers :

Lorsque j’étais chez Arthur D. Little, j’ai souvent utilisé dans mon travail les « 5

disciplines » de Senge, qui était par ailleurs attaché à Arthur D. Little au travers d’une

des filiales du groupe, Innovation Associates. J’ai prolongé la réflexion initiée avec

Senge sur les organisations apprenantes, la clarification et le partage d’une vision et

d’une stratégie au travers de Kaplan & Norton et de leur célèbre Balanced Scorecard,

que j’ai développée pour de nombreuses organisations. Pourtant la pratique de la

gestion du changement et la lecture de certains auteurs comme François Jullien (dans

son « Traité de l’efficacité) me fait parfois douter de la pertinence et de l’efficacité de

la gestion par objectifs, du plan dressé d’avance et de l’héroïsme de l’action

occidental.

Il y a quatre ans, presque jour pour jour, j’ai commencé à lire mon premier livre de

Marcel Conche, « Présence de la Nature ». Je ne l’oublierai jamais. Mon premier fils,

Julian, venait de naître. Pour le calmer j’allais le promener au parc du Cinquantenaire.

Je profitais des moments où il s’endormait sous les arbres pour lire le livre de Conche

que m’avait donné mon grand ami Jean Jadin. Et je sentais ainsi tout particulièrement

la présence de la Nature dont parlait Conche. Aussi, tous ces éléments, outre la

stimulation intellectuelle que me procuraient les mots de Conche, font de la lecture de

ces premières pages un moment inoubliable pour moi. Depuis, j’ai lu pratiquement

toute l’œuvre de Conche. La lecture de ses livres reste un élément décisif dans mon

évolution philosophique, même si, je l’avoue sans honte, je suis loin d’avoir tout

compris de ce qu’il écrit, et cela bien qu’il écrive d’une manière limpide. En effet, ce

qu’il écrit est d’une puissance extraordinaire. C’est d’ailleurs aussi pour cela que j’ai

saisi avec joie l’opportunité de vous faire cette présentation : elle a été pour moi

l’occasion de faire le point sur ce que je comprend de l’œuvre de Marcel Conche et de

vous introduire brièvement à la pensée de ce philosophe essentiel.

Après une brève introduction de la pensée des deux auteurs, je structurerai ma réflexion

autour de trois binômes conceptuels :

Ce qui est « vraiment » réel et ce qui n’est pas « vraiment » réel

Pensée et action

Vérité et bonheur

2. Brève introduction à la pensée systémique de Peter Senge

La pensée systémique de Peter Senge est l’une des 5 disciplines que Senge préconise de

suivre pour faire de nos organisations des « organisations apprenantes, capables de réaliser

leurs plus grandes ambitions ».

Ces 5 disciplines complémentaires sont :

La maîtrise personnelle (« personal mastery ») : « la discipline de clarifier et

d’approfondir continuellement notre vision personnelle, de focaliser nos énergies, de

développer notre patience et de regarder la réalité de manière objective. » C’est la

« fondation spirituelle des organisations apprenantes ».

Les modèles mentaux (« mental models ») : « la discipline d’apprendre continuellement à

remettre en question nos préjugés, nos visions et images intérieures qui influencent la

façon dont nous comprenons le monde et la manière avec laquelle nous agissons. » Il

s’agit également d’apprendre à mener des conversations enrichissantes (apprenantes) qui

équilibrent « inquiry and advocacy », mettant à nu la schémas mentaux selon lesquels nos

interlocuteurs et nous-mêmes pensons.

L’élaboration de vision partagée (« building shared vision ») : « la discipline de traduire

une vision individuelle (celle du ou des leaders de l’organisation) en une vision partagée

par tous les membres de l’organisation, c’est-à-dire un ensemble de principes et de

pratiques guidant les actions de chacun, de manière à lier tous les membres à une identité

commune et au sens d’une destinée commune ».

L’apprentissage d’équipe (« team learning ») : « la discipline d’engager le dialogue, de

suspendre les préjugés et de s’engager dans un véritable processus de « brainstorming »,

de penser ensemble. » Cette discipline implique également de pouvoir reconnaître les

« patterns » d’interactions entre les membres d’une équipe qui menacent la capacité

d’apprendre.

La pensée systémique (« system thinking ») : « la discipline d’apprendre à contempler le

tout et pas seulement les parties individuelles de ce tout. » Il s’agit d’un cadre conceptuel,

un corps de connaissance et d’instruments développés depuis 50 ans facilitant l’analyse de

« patterns » et la compréhension de comment agir pour les changer. C’est la colle qui lient

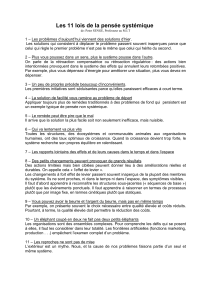

entre elles les autres disciplines. Les 10 lois de la pensée systémique sont les suivantes :

1. Today’s problems come from yesterday’s solutions

2. The harder you push, the harder the system pushes back

3. Behaviour grows better before it grows worse

4. The easy way out usually leads back in

5. The cure can be worse than the disease

6. Faster is slower

7. Cause and effect are not closely related in time and space

8. Small changes can produce big results – but the areas of highest leverage are often the

least obvious

9. You can have your cake and eat it too – but not at once

10. Dividing an elephant in half does not produce two small elephants, it produces a mess

Comme le dit clairement Senge, les instruments et idées présentées dans sont livre ont pour

but de détruire l’illusion que le monde est crée de forces séparées, non-reliées entre elles.

Senge ne manque pas d’ambitions : citant Archimède, il pense qu’ils doivent contribuer à

procurer un « levier suffisamment long pour pouvoir faire basculer le monde d’une seule

main » et ce en provoquant une « metanoia », « a shift of mind » permettant aux organisations

de devenir apprenantes.

Senge ne s’arrête d’ailleurs pas aux organisations : ils considère que la pensée systémique

peut aider non seulement le développement des organisation mais aussi de l’intelligence

humaine, de l’humanité dans son ensemble.

Pour comprendre cela, sans développer ici toutes les idées du livre de Senge, il suffit d’attirer

l’attention sur le fait que la pensée systémique enseigne qu’il y a deux types de complexité : la

complexité détaillant les interactions entre de nombreuses variables (« detail complexity ») et

la complexité dynamique (« dynamic complexity ») qui montre que les causes et les effets ne

sont pas souvent proches dans le temps et dans l’espace et que des interventions qui

pourraient paraître directes ne produisent pas nécessairement les effets escomptés.

Ainsi, comme l’écrit Senge : « Today the primary threats to our collective survival are slow,

gradual developments arising from processes that are complex both in details and in

dynamics. The spread of nuclear arms is not an event, nor is the “greenhouse effect”,

malnutrition and underdevelopment in the Third World, the economic cycles that determine

our quality of life, and most of the other large-scale problems in our world. »

Tout ce qu’écrit Senge me paraît faire sens, du moins au niveau de « notre » monde et de nos

organisations, et mon propos ne sera pas de le contredire. Plutôt j’essayerai de montrer, en le

contrastant avec Conche, que la pensée de Senge est elle-même prisonnière d’une vision

implicite « réductrice » du « monde » et que cela a des conséquences implicites sur les

attentes qu’il a de pouvoir contribuer à changer le « monde ».

Le problème est bien entendu que, comme il s’agit d’un livre de management et pas de

philosophie, Senge n’explicite pas ou trop peu les fondements de sa vision du « monde » et de

sa pensée systémique. Il écrit pourtant tout à la fin de son livre quelques phrases qui

permettent d’entrevoir ces fondements : “The earth is an indivisible whole, just as each of us

is an indivisible whole. Nature (and that include us) is not made up of parts within wholes. It

is made up of wholes within wholes. All boundaries, national boundaries included, are

fundamentally arbitrary. We invent them and then, ironically, we find ourselves trapped in

within them.” Et il continue en mentionnant “Gaia”, la théorie selon laquelle la biosphere, tout

ce qui vit sur la terre, est en soi un grand organisme vivant. Le « réel » auquel Senge fait

implicitement référence est donc celui de notre monde, de la biosphère.

Par ailleurs, en ce qui concerne la capacité d’agir, sa référence au long levier d’Archimède

pour faire basculer le monde est suffisamment explicite. Tout son livre est un plaidoyer pour

nous faire comprendre qu’une autre façon de penser doit nous permettre de mieux agir sur le

monde.

Enfin, on peut se poser la question des fins de ces actions ? Senge ne les explicites pas, se

limitant à parler de manière générique des aspirations des organisations apprenantes, qui, au

travers d’une vision partagée, doit être compatibles avec les aspirations de tous les membres

de ces organisations. On peut supposer qu’au delà du profit, les organisations apprenantes

recherchent donc le « bonheur ».

Avant de passer à Conche, notons que la pensée systémique de Senge fait écho aux

discussions que nous avons eues avec nos précédents orateurs et qu’elle n’est pas contraire à

celles-ci.

Ainsi, la pensée systémique fait partie de l’approche du monde par modèles que nous a

présenté Bernard Walliser. On peut dire également que la pensée systémique est proche de

Russel évoqué par Luc de Brabandère qui nous a dit : « Jusqu'à Russel, en Occident, on était

dans le paradigme du connecteur logique "ou". Aujourd'hui, on serait plutôt dans la logique

du "et" quitte à mettre ensemble des contraires. » Luc nous a dit également des choses très

proches de Senge lorsqu’il nous a dit : « Tout d'abord, on a le sentiment que, dans le monde,

les choses sont plus complexes qu'avant (pensez au clonage, à Internet, etc.). Mais la

complexité se retrouve aussi dans la manière dont nous percevons les choses. »

Les thèmes abordés par Besnier et par Arnsperger sont eux aussi proches de ceux abordés par

Senge :

« La rationalité analytique héritée de Descartes émet l'idée que toute réalité est décomposable

en éléments ultimes. Or, pour la théorie sur le complexe, les phénomènes sont globaux. En ce

sens, le tout est supérieur à la somme des parties. La conséquence en est qu'il n'y a pas

d'élément fondateur : on est toujours confronté à des phénomènes indécomposables. »

(Besnier)

« Qu'est-ce être libre dans un système complexe ? Mon exposé se centrera sur la notion de

système tel qu'il a été étudié et hérité dans la philosophie ; je verrai aussi la question de la

liberté et nous comprendrons qu'il existe différents types d'exercice de la liberté dans le

système. » (Arnsperger)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%