Les changements de structures juridiques et

Les changements de structures juridiques et financières affectent-elles la santé des

entreprises ?

Par

Essaid Tarbalouti

GREER, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

Université Caddi Ayyad, Marrakech

Les principales analyses de cette partie sont la raison du contrat d’entreprise et

les déterminants de sa disparition.

Coase [1937] rappelait qu’une entreprise tend à se développer lorsque les coûts

représentés par l’organisation et la coordination au sein de celle-ci sont inférieurs aux

coûts inhérents à l’exécution de la même transaction au moyen d’un échange sur le

marché ou aux coûts d’organisation au sein d’une autre entreprise. En revanche, lorsque

ces coûts sont supérieurs aux coûts du marché, l’entreprise n’a pas de raison de survivre.

Le chapitre 3 de cette partie est donc une analyse sur les raisons qui permettent

d’augmenter les gains et de réduire les coûts au sein de l’entreprise.

Ainsi, il est habituel de distinguer la spécialisation et l’économie d’échelle

comme deux caractéristiques essentielles dans l’augmentation des gains. Toutefois, ces

éléments ne sont pas sans coûts. Ceux-ci peuvent excéder les coûts du marché entraînant

ainsi la faillite de l’entreprise.

Les causes de l’augmentation de ces coûts (ce que nous verrons dans le chapitre

4), au terme de la loi de faillite sont d’ordre financier. Ainsi, une procédure collective

doit être ouverte à partir du moment où l’entreprise n’est plus en mesure de faire face à

son passif exigible avec son actif disponible. Par conséquent, si l’entreprise pouvait

avoir accès à des ressources financières suffisantes pour faire face à ses échéances, elle

ne serait pas en situation de faillite.

Toutefois, les difficultés financières ou plutôt l’augmentation des coûts au sein

de l’entreprise peuvent résulter de facteurs d’origines macro-économiques et micro-

économiques.

Introduction

L’entreprise vit et meurt. Sa constitution comme sa disparition nécessite la

compréhension de sa nature. En effet, pendant longtemps l’entreprise était qualifiée de

«boîte noire». Les décisions prises en son sein étaient considérées comme prises par un

sujet unique ou un groupe unanime

226

. Depuis l’article célèbre de Coase, «The Nature of

the Firm», Coase [1937]) et à la suite des travaux d’Alchian et Demsetz [1972], on s’est

rendu compte de l’intérêt à traiter l’entreprise comme un contrat qui a pour but de faire

respecter les clauses contractuelles afin de procéder à une allocation des ressources et à

une coordination des décisions individuelles plus efficaces

227

.

Les économistes, Meckling et Jensen [1976] considèrent que ce contrat est un

lieu de coordination, de spécialisation des tâches. Il est également un lieu de séparation

de la propriété et du contrôle

228

, où les dirigeants non propriétaires exercent un pouvoir

de décision économique par délégation des propriétaires dont le but de maximiser les

gains à l’échange.

Cette coordination peut confronter des intérêts divergents qui ne vont pas

toujours agir au mieux des intérêts de l’entreprise. Ainsi, par exemple, lorsque les

dirigeants et les actionnaires sont des maximisateurs rationnels d’utilité, les dirigeants

ne vont pas agir dans l’intérêt de leurs mandants. Ceux-ci peuvent limiter les

divergences par rapport à leurs intérêts en investissant dans des coûts de prospection et

des coûts de contrôle des comportements des dirigeants (appelé coûts d’agence). Cet

investissement peut être coûteux.

Lorsque les gains de cette interaction sont supérieurs aux gains produits

séparément et aux coûts d’agence, ils continuent cette coopération. En revanche, lorsque

les gains résultant de cette interaction sont inférieurs aux coûts d’agence, les membres

de l’entreprise peuvent déclencher la dissolution de l’entreprise ou sa faillite.

Les gains au sein de l’entreprise peuvent provenir de la spécialisation des

activités, du rôle que joue la séparation de la propriété dans le contrôle de l’entreprise et

226

ALCHIAN A. A. et WOODWARD S. [1988], «The Firm Is Dead ; Long Live the Firm. A Review of

Oliver E. Williamson's The Economic Institutions of Capitalism», Journal of Economic Literature, vol.

26, n°1, Mars, pp 65-81 ; voir également COBBAUT R. [1994], «Théorie Financière», 3è Ed.,

Economica, pp 310.

227

COASE R. [1937], «The nature of the firm», Economica ; ALCHIAN A. A. et DEMSETZ H. [1972],

«Production, Information Costs, and Economic Organization», The American Economic Review, vol. 62,

pp 777-795 ; à cette conception s’oppose l’approche qui considère l’entreprise plus comme une institution

qu’un contrat. Voir GUYON Y. [1992], «Droit des affaires, Droit commercial général et sociétés», 7è

Edition, Economica, tome 1, pp 91.

228

La relation contractuelle dans laquelle une ou plusieurs personnes (les mandants) engagent une ou

plusieurs autres personnes (les mandataires) en vue de bénéficier pour leur compte d’une ou plusieurs

activités, dont l’exercice implique nécessairement qu’on leur délègue un pouvoir de décision. JENSEN

M. C. et MECKLING W. [1976], «Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and

Ownership Structure», Journal of Financial Economics, vol. 3, pp 305-360. Pour une revue de littérature

des différentes définitions d’entreprise, le lecteur peut se référer au livre de TIROLE J. [1993], «Théorie

de l’organisation industrielle», Tome I, Ed. Economica, pp. 31-123.

de l’affectation des ressources

229

. Simultanément, cette multiplicité des fonctions au

sein de l’entreprise engendre des coûts d’agence. Ces coûts peuvent provenir de

l’organisation et de la coordination de l’activité au sein de l’entreprise. Ces coûts

peuvent excéder les gains engendrant ainsi la disparition de l’entreprise.

Une interrogation se pose ainsi : comment le droit de faillite peut-il les réduire ?

Avant d’y répondre, nous pensons qu’il est judicieux de comprendre l’intérêt de

constituer une entreprise et comment la divergence d’intérêts entraîne des coûts

d’agence. Nous montrons ensuite comment le droit de faillite qui est propre au contrat

de l’entreprise peut réduire ces coûts.

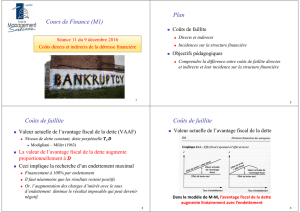

Ainsi, l’article sera organisé de la manière suivante : la première section sera

consacrée à l’analyse du rôle des gains et des coûts de la spécialisation, de la

complémentarité dans la constitution de l’entreprise et de sa disparition. La deuxième

section s’intéresse au rôle de l’introduction de la dette dans la structure du capital dans

la réduction des coûts d’agence qui résultent de l’organisation de la production au sein

de l’entreprise et les coûts qu’elle génère. Enfin, la troisième section traitera le rôle du

droit de la faillite dans la réduction de ces coûts.

SECTION 1 - LE CONTRAT D’ENTREPRISE

Les raisons qui incitent les parties à constituer un contrat d’entreprise sont

multiples : les économies d’échelle ou d’envergure, la complémentarité des

compétences et la spécialisation des tâches. Toutes ces raisons peuvent inciter les

individus à coopérer afin d’économiser les coûts qu’ils auraient supportés s’ils avaient

décidé de créer une entreprise individuelle (§1). Toutefois, si les conséquences de ces

raisons sont bénéfiques pour la constitution de l’entreprise, elles engendrent des coûts

liés à la divergence d’intérêts et qui peuvent être réduits par le recours au droit de la

faillite (§2).

§1 - Economies d’échelle, spécialisation et complémentarité

Dans leurs travaux sur la nature de l’entreprise, Alchian et Demsetz [1972]

définissent l’entreprise comme une équipe composée de plusieurs individus de

compétences variées. Sa constitution est fondée sur les gains de la production en

équipe

230

.

229

POSNER R. A. [1986], assimile la dette à la responsabilité limitée. Il considère que la dette constitue

un composant primordial de l’entreprise sinon la responsabilité limitée n’aurait aucun intérêt.

230

ALCHIAN A. et DEMSETZ H. [1972], «Production, Information Costs and Economic Organization»,

The American Economic Review, vol. 62, pp 777 à 779 (777-795) ; voir également LEHN K. [1982],

«Property Rights, Risk Sharing, and Player Disability in Major League Baseball», The Journal of Law

and Economics, vol. 25, Octobre, pp 343-344 (343-366) ; DE ALESSI L. [1983], «Property Rights,

Transaction Costs, and X-Efficiency : An Essay in Economic Theory», The American Economic Review,

vol. 73, n° 1, pp 64-65 (64-79), sur le rôle des coûts de transaction et des droits de propriété sur la

maximisation de la richesse.

En ce sens, l’entreprise est constituée lorsque les gains au sein de cette entité

sont supérieurs aux gains de la production individuelle. Ces gains sont le produit de la

division de travail et de la complémentarité des facteurs de production

231

.

La division du travail constitue un moyen qui permet de produire plus en équipe

ou dans une entreprise qu’individuellement. L’entreprise est souvent conditionnée par la

spécialisation des tâches. L’individu se spécialise dans une fonction de production

lorsqu’il a un avantage comparatif, c’est-à-dire lorsque le prix du produit sur le marché

est supérieur au coût d’opportunité

232

.

D’une manière générale, lorsque l’ensemble des individus au sein de l’entreprise

ont chacun un avantage comparatif absolu dans une fonction précise de production de

l’entreprise, celle-ci a de forte chance d’avoir des possibilités de production supérieures

à la production du même produit par un individu non spécialisé. Pour illustrer cette

analyse, supposons que si un patron spécialiste dans la commercialisation du produit

consacre tout son temps à la gestion administrative, alors qu’il devrait se consacrer à la

commercialisation du produit en raison de son avantage comparatif, la perte est telle que

l’entreprise vend moins de produits et fournit moins d’efficacité dans la gestion

administrative.

Toutefois, si la spécialisation constitue un élément déterminant dans la

constitution de l’entreprise, la complémentarité des facteurs de production et le savoir

spécifique de l’entreprise paraissent également un élément explicatif de la constitution

de l’entreprise. En effet, la complémentarité des facteurs de production est réalisée

lorsque les gains de ces facteurs de production au sein de l’entreprise sont supérieurs

aux gains de ces mêmes facteurs pris séparément. Cette complémentarité dépend des

facteurs de production et du résultat de la coopération.

Toutefois, si la coordination entre l’ensemble des facteurs de production permet

de produire plus que la production séparée de ceux-ci, l’équipe sera la forme

d’entreprise qui permettra de profiter des gains de la complémentarité.

A long terme et avec la combinaison de ces facteurs de production, l’entreprise

observe un rendement croissant au cours du temps et trouve peu à peu des tâches qui

leur conviennent le mieux. Cette spécialisation crée un savoir faire spécifique à

l’entreprise et augmente sa valeur

233

.

Ainsi, si les gains de la spécialisation et de la complémentarité constituent un

mécanisme incitatif pour un ensemble d’individus à constituer une entreprise, les coûts

d’organisation, d’opportunisme et d’entente paraissent être un obstacle qui peut peser

lourdement sur la création de l’entreprise ou sa continuation

234

.

231

JENSEN M. C. et FAMA E. F. [1983], «Agency Problems And Residual Claims», The Journal of Law

and Economics, vol. 26, Juin, pp 345 (327-349) ; KLEIN P. G. [1996], «Economic calculation and the

limits of organisation», The Review of Austrian Economics, vol. 9, n°2, pp 3-28

232

FAMA E. F. [1980], «Agency Problems And The Theory of The Firm», The Journal of Political

Economy, vol. 88, n°2, pp 290 à 292 (288-307).

233

PRESCOTT et VISSCHER [1980], «Organization Capital», The Journal of Political Economy, 88, pp

446-461.

234

WILLIAMSON O. E. [1984], «Corporate Governance», The Yale Law Journal, vol. 93, pp 1200 à

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%