2- Le Front populaire - Le Chat

BBonnin

1

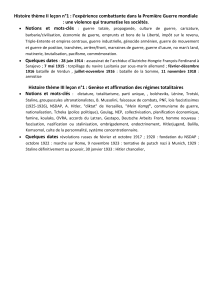

Démocraties et expériences totalitaires en Europe

Après la Première Guerre mondiale, la démocratie semble avoir triomphé en Europe

occidentale. Pourtant des systèmes politiques autoritaires d'un type nouveau apparaissent dans

l'entre-deux-guerres, en Allemagne en Italie et en Russie.

I- La mise en place des régimes totalitaires

Problématique : Comment s'instaurent des régimes totalitaires en Russie et en Allemagne ?

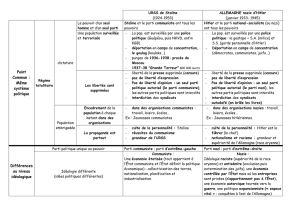

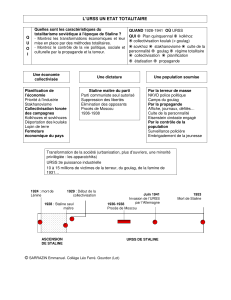

1- L’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) de Staline

Après la Révolution d’Octobre 1917, Lénine et le Parti bolchevik prennent le pouvoir en

Russie, au nom des soviets, dans le but d’instaurer la dictature du prolétariat. Le régime va

s’imposer par la force et prendre une forme de plus en plus totalitaire.

A- L’installation d’une dictature

a- Les premières années difficiles du régime

Le 23 Janvier 1918, la République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie (RSFSR) voit

le jour. Le Parti communiste remplace le Parti bolchevik. Le pouvoir au sein du parti appartient au

Comité Central qui le délègue au Politburo au sein duquel Lénine (Vladimir Illitch Oulianov) tient les

rênes. Des mesures sont prises : la propriété privée est supprimée, les usines et les banques sont

nationalisées, une propriété d’Etat est instaurée sur tous les moyens de production, sauf agricoles.

Dès 1918, le nouveau pouvoir est confronté à une guerre civile. Ses opposants sont nombreux :

partisans du Tsar, libéraux et réformistes, tous soutenus par les puissances occidentales. Le parti

instaure donc une dictature violente, le « communisme de guerre ». Après trois années de guerre, la

« contre-révolution » est écrasée par l’Armée Rouge et la Tcheka. Le pays en sort ravagé.

b- La politique de Lénine

Pour souder les peuples de l’ex-Empire tsariste autour du communisme, Lénine et les

bolcheviks décident de créer un Etat fédéral. L'URSS voit le jour le 22 Décembre 1922. Elle regroupe

les Républiques de Russie, de Biélorussie, de Transcaucasie et d’Ukraine. La naissance de l’URSS est

légitimée par la Constitution de 1924. Si théoriquement toutes ces républiques sont égales, la Russie

domine déjà les autres. En 1925, le Parti communiste devient le seul parti légal, autorisé, d’URSS.

Après la guerre civile, le pays se trouve dans une situation désastreuse. Lénine assouplit la politique

du régime et met en place en 1921 la Nouvelle Politique Economique (NEP). Cette libéralisation

donne le droit à une propriété privée limitée et permet à l’économie de se relever. Cependant,

même limitée, cette liberté va favoriser l’enrichissement de certains : nepmen en ville et koulaks à la

campagne, entraînant de vives critiques d’une frange importante du Parti.

c- Staline, Premier Secrétaire du Parti communiste

Des problèmes de santé vont pousser Lénine à abandonner toute activité politique dès

1923. Une lutte pour sa succession va se dessiner et opposer Joseph Staline, Secrétaire général du

Comité central depuis 1922, et Léon Trotski, membre du Politburo.

Staline pense que l’URSS peut seule tenir tête à l’« encerclement capitaliste », Trotski quant à lui

milite pour une révolution mondiale. Staline va flatter les sentiments nationalistes des masses. Sa

fonction lui confère de plus un net avantage : il nomme les cadres du Parti et s’assure ainsi une

BBonnin

2

réserve de fidèles. Grâce à cet appui, et malgré le testament politique de Lénine (qui recommandait

de l’écarter du pouvoir), Staline parvient à évincer Trotski à la mort de Lénine, le 21 Janvier 1924. Ce

dernier est progressivement écarté du pouvoir, puis exilé en 1929.

Désormais dirigeant suprême de l’URSS, Staline va imposer sa dictature au nom de la construction

du « socialisme dans un seul pays » et instaurer un véritable culte autour de sa personne.

B- Une dictature économique : le « Grand Tournant » (1929-1932)

En 1928, Staline crée le Gosplan qui met en place le premier plan quinquennal (1928-1932) qui

inaugure la planification. Ce plan donne la priorité à la réalisation d’équipements, à l’industrie lourde

et à l’armement. De nombreuses régions sont mises en valeur, des combinats industriels voient le

jour. Au nom de l’émulation socialiste, des cadences infernales sont imposées aux travailleurs. La

force de travail de millions de prisonniers du Goulag est mise au service de vastes chantiers.

Staline veut transformer un pays agricole « arriéré » en puissance industrielle. En 1929, la

« collectivisation des terres », totale et forcée, est décrétée. Les koulaks se voient confisquer leurs

terres, la propriété est abolie. Les terres, les bâtiments et le matériel sont mis en commun et

regroupés dans des kolkhozes. Des fermes modèles, les sovkhozes, sont exploitées par l’Etat. Cette

politique va se heurter à l’opposition des paysans. Staline les contraint par la liquidation des koulaks.

Entre 1929 et 1933, près de deux millions d’entre eux sont tués ou déportés en Sibérie : c’est la

« dékoulakisation ». Staline fait poursuivre les récoltes forcées et entre 1931 et 1933, le pays est

frappé par une famine qui fait plus de six millions de victimes. La collectivisation prendra fin en 1934.

L’Etat soviétique, sous la coupe de Staline, a mis la main sur la totalité des activités individuelles.

Malgré des progrès industriels conséquents, le pays reste profondément en crise.

C- Un régime totalitaire

a- La mise au pas de la société

Dans les années 1930, toute la société est placée sous contrôle. La police politique

(Tcheka, Guépéou, puis NKVD) surveille la population en permanence et traque les opposants. Tous

ceux soupçonnés d’opposition à l’idéologie communiste ou à Staline sont envoyés au goulag.

La société est placée en état de mobilisation permanente. Dans les entreprises, le syndicat (unique et

obligatoire) et les clubs de loisirs entretiennent un climat de compétition tout en diffusant l’idéologie

communiste. Il en est de même dans les établissements scolaires et les organisations de jeunesse

(Pionniers puis Komsomols). Toute pratique religieuse est interdite, la culture officielle seule est

autorisée. Histoire, littérature, arts et médias deviennent les instruments d’une propagande massive.

b- La « Grande terreur »

Le Parti est dévoué à Staline. Cependant, des postes importants sont encore tenus par des

anciens proches de Lénine. Il lui fallait donc trouver le prétexte à l’élimination de toute opposition.

En 1934, l’assassinat de Sergueï Kirov, Secrétaire du Comité central du PCUS, va servir de prétexte

aux « Grandes Purges ». De 1936 à 1938 vont se tenir les « Procès de Moscou », parodies de justice à

grand spectacle. Ces procès vont permettre à Staline d’éliminer, politiquement puis physiquement, la

plupart des bolcheviks acteurs de la Révolution de 1917. Au-delà de la purge politique, plusieurs

millions de Soviétiques vont mourir ou être déportés dans des goulags.

Staline, le « petit père des peuples », a instauré dans son pays une dictature sévère dans les

domaines économiques, sociaux et politiques. L’URSS est devenue un Etat totalitaire.

BBonnin

3

2- Le Troisième Reich d’Adolf Hitler

La fin de la guerre et le « diktat » de Versailles sont perçus comme des traumatismes en

Allemagne. C’est dans ce contexte délicat, doublé d’une crise économique majeure, que la jeune

république allemande va être confrontée à la montée en puissance de l’idéologie nazie.

A- La marche d’Hitler vers le pouvoir

a- La république de Weimar : un régime mal né et contesté

Après l’abdication de l’Empereur Guillaume II et l’écrasement du mouvement spartakiste,

les Allemands élisent une assemblée constituante. Réunie dans la ville de Weimar (Thuringe), elle

rédige une constitution qui donne naissance à la république dite de Weimar, le 6 Février 1919.

Sortie très affaiblie de la guerre, l’Allemagne doit de plus faire face à une situation économique

catastrophique : l’occupation de la Ruhr par les troupes françaises en 1923 désorganise l’économie et

déclenche une inflation vertigineuse. Une partie des Allemands rend la république responsable de

ces maux. Après 1924, la prospérité revient et la république semble mieux acceptée. Mais la crise de

1929, et le retrait des capitaux américains, entraîne de nouveau le pays dans une crise majeure.

b- Les débuts du Parti nazi

Après la guerre, de petits groupes extrêmes entretiennent une agitation permanente.

Parmi eux, le NSDAP (Parti national-socialiste ouvrier allemand), dirigé dès 1921 par Adolf Hitler. Les

tentatives de coup d’Etat se multiplient comme celui organisé à Munich en 1923 par Hitler (« Putsch

de la Brasserie »). Dans son livre Mein Kampf (écrit en prison), celui-ci expose son programme qui

repose sur différents thèmes : le nationalisme, l’opposition au Traité de Versailles, à la démocratie et

au communisme, la critique du capitalisme et la promesse de progrès sociaux. Il développe

également une idéologie raciste, qui prône la supériorité de la « race aryenne » et antisémite.

Hormis ses talents d’orateur, Hitler s’appuie sur les milices paramilitaires du parti, les SA

(Sturmabteilung, créée en 1921) pour convaincre.

c- L’accession au pouvoir

Dès 1929, l’effondrement de la production et les faillites ont des conséquences sociales

dramatiques. En 1932, l’Allemagne compte plus de six millions de chômeurs, soit près du quart de la

population active. Le désarroi du pays est exploité par les partis extrêmes et les élections font

régulièrement progresser le Parti nazi. En Juillet 1932, les nazis obtiennent 37% des suffrages aux

élections législatives et le parti d’Hitler devient le premier parti au Parlement allemand, le Reichstag.

Cette victoire est confirmée par de nouvelles élections en Novembre.

Par peur du communisme et par volonté d’expansion territoriale, la droite nationaliste et les milieux

d’affaires se rallient à Hitler, en pensant pouvoir le manipuler. Sous leur pression, le Président de la

république, le Maréchal Paul von Hindenburg, nomme Hitler chancelier le 30 Janvier 1933.

B- La mise en place de la dictature hitlérienne : l’avènement du Troisième Reich

a- Les pleins pouvoirs à Hitler

Hitler va procéder à l’élimination de tous ses adversaires. Le 27 Février 1933, les nazis

incendient le Reichstag et en accusent les communistes. Par le décret « Pour la protection du peuple

et de l’Etat » du 28 Février, Hitler supprime les libertés fondamentales. En Mars, après de nouvelles

élections, le Parlement lui accorde les pleins pouvoirs avec l’aide des conservateurs. En Juillet, les

partis politiques sont interdits et les syndicats déclarés illégaux. Le Parti nazi devient le seul autorisé.

BBonnin

4

Lors de la « Nuit des Longs Couteaux », les 29 et 30 Juin 1934, Hitler ordonne aux SS (Schutzstaffel, à

l’origine sa garde rapprochée), d’éliminer les chefs SA, dont Ernst Röhm, qui exigeaient une politique

plus anticapitaliste. Il s’assure ainsi le soutien de l’armée, des milieux d’affaires et des conservateurs.

En Août 1934, à la mort du Maréchal Hindenburg, Hitler obtient la fusion des fonctions de chancelier

et de président (Reichsführer). Le plébiscite du 19 Août (90% de oui) lui octroie un pouvoir absolu.

b- L’application de la doctrine

Hitler va appliquer sa doctrine qui repose sur trois piliers : Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer.

- Ein Volk (un peuple) : l’objectif fondamental pour Hitler est la reconstitution d’une « communauté

nationale », unie par une race et une culture communes, débarrassée des divisions démocratiques,

de la lutte des classes, des Juifs et des éléments raciaux impurs. L’Etat doit assurer la « pureté » de la

« race allemande » : les malades mentaux et les handicapés sont stérilisés ou éliminés. Les Lois de

Nuremberg de 1935 excluent les Juifs de la nation allemande. Le 9 Novembre 1938, lors de la « Nuit

de Cristal », dans tout le Reich, les synagogues sont incendiées, les magasins juifs pillés et des milliers

de Juifs arrêtés. L’ordonnance du 12 Novembre leur interdit pratiquement toutes les professions.

- Ein Reich (un empire) : Hitler veut réunir en un seul Etat toutes les populations de sang et de langue

allemande (pangermanisme). L’Autriche et les minorités allemandes de Tchécoslovaquie (Sudètes) et

de Pologne doivent donc être réunies à l’Allemagne dans un espace, le « Grand Reich ». Il réclame

aussi un « espace vital » à l’Est : le Reich doit dominer les peuples inférieurs comme les Slaves.

- Ein Führer (un chef) : l’Allemagne devient un Etat centralisé dont le Führer est le chef suprême, la

pierre angulaire, et représente le peuple et la nation. Le salut (« Heil Hitler ») devient obligatoire et

rappelle le lien vital entre chaque Allemand et son chef. Entouré d’un culte de la personnalité

intense, Hitler jouit d’une autorité sans partage et d’une immense popularité.

C- Embrigadement et mobilisation de la société

a- Le contrôle de la société

Le régime nazi encadre toute la population. Un redoutable appareil policier est mis en

place pour la surveiller et encourager les dénonciations. La Gestapo (Geheime Staatspolizei) traque

les opposants qui sont envoyés dès 1933 dans des camps de concentration. La jeunesse est

particulièrement contrôlée : l’enseignement est surveillé, les manuels scolaires sont révisés,

l’adhésion aux organisations de jeunesse (Hitlerjugend) est obligatoire. A partir de 18 ans, cette

jeunesse est appelée au Service du travail, puis enrôlée dans l’armée pour les garçons.

La presse est censurée et des autodafés sont organisés. Les médias sont utilisés pour glorifier le

régime et célébrer le Führer. La ferveur autour de sa personne est entretenue par des manifestations

de masse comme le Congrès annuel du Parti nazi de Nuremberg. L’art doit de même servir l’idéologie.

b- L’économie au service du Reich

En quelques années, grâce à un plan de relance dirigiste, l’économie est remise sur pied

avec la mise en chantier de grands travaux publics, comme la construction d’un réseau autoroutier

(Autobahn) ou de logements. Ces travaux permettent une diminution considérable du chômage et

une relance de la production industrielle. L’industrie de l’armement va suivre, en violation du Traité

de Versailles, et contribuer à résorber la crise économique : les commandes militaires de l’Etat

relancent la production. Dans le même temps, une politique d’autarcie limite les importations. Cette

politique va surtout profiter aux industriels qui bénéficient des commandes de l’Etat et de

l’interdiction des grèves (adhésion obligatoire pour les salariés au Front du travail, syndicat unique).

Cependant, pour mener à bien cette politique et financer ses dépenses, l’Etat s’endette fortement.

Les dictatures communiste de Staline en URSS et nazie d’Adolf Hitler en Allemagne présentent des

points communs dans leurs méthodes, mais divergent quant à leurs objectifs finaux.

BBonnin

5

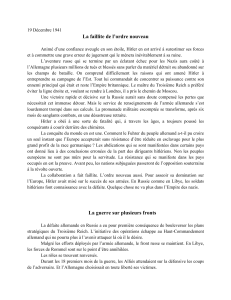

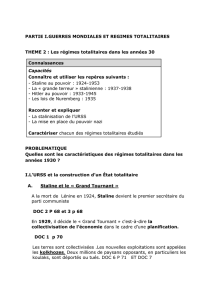

II- Les démocraties fragilisées : l’exemple de la France

Problématique : Quelles sont les crises que connait la France d’après-guerre ?

Dans les années 1930, la France va être confrontée aux retombées de la crise économique

mondiale de 1929 (Grande Dépression) mais aussi à une crise d’ordre politique, institutionnelle.

1- Une France en crise

A- La crise politique

Dans les années 1920, la France est institutionnellement une république. La IIIe république,

en place depuis 1875, est un régime parlementaire de type bicaméral, avec un gouvernement

responsable devant les Chambres. Les gouvernements successifs ne parviennent pas à lutter

efficacement contre les effets de la crise de 1929 et connaissent une grande impopularité.

L’antiparlementarisme est entretenu par des organisations d’extrême-droite, les ligues (Action

Française, Jeunesses patriotes, Croix de Feu). Ces ligues ont en commun la haine de la république

parlementaire mais aussi pour certaines des communistes, des socialistes, des Juifs et des étrangers.

B- La crise économique et sociale

Dans les années 1920, à la suite de la Première Guerre mondiale, la France vit une période

de difficile rétablissement, puis une forte croissance économique stimulée par la reconstruction et le

dynamisme de secteurs ayant adopté des techniques modernes de production. Mais à partir de 1931,

l’économie française connaît les effets de la crise et entre en récession. La production industrielle

chute, les faillites se multiplient, le nombre de chômeurs croît considérablement.

Si la crise reste moins forte qu’en Allemagne et en Grande-Bretagne, cette situation accentue la

pauvreté et nourrit le désarroi de la population.

C- La crise de 1934 et la formation du Front populaire

Dans ce climat, les ligues se font plus pressantes. Le 6 Février 1934, elles appellent à un

rassemblement devant la Chambre des députés. La manifestation tourne à l’émeute et fait quinze

morts et des centaines de blessés. Le Président du Conseil, Edouard Daladier est contraint à la

démission. Cette journée est analysée par les partis et les syndicats de gauche comme une tentative

de coup d’Etat fasciste en France. Pour faire face à cette menace, le Parti communiste rompt son

isolement et participe avec les socialistes de la SFIO, les radicaux et diverses organisations de gauche,

à une grande manifestation contre le fascisme : c’est la naissance du Front populaire.

En Janvier 1936, les trois partis du Front populaire : la SFIO (dirigée par Léon Blum), le Parti

communiste (Maurice Thorez) et le Parti radical (Edouard Daladier) concluent une alliance électorale

sur un programme commun de gouvernement autour du slogan : « le pain, la paix, la liberté ».

2- Le Front populaire

A- La victoire du Front populaire

Aux élections législatives de Mai 1936, les trois partis du Front populaire obtiennent la

majorité absolue à la Chambre des députés. Léon Blum devient Président du Conseil d’un

gouvernement socialiste et radical. Les communistes soutiennent le gouvernement sans y participer.

Ce succès électoral déclenche un vaste mouvement de grèves spontanées dans tout le pays, grèves

qui s’accompagnent souvent de l’occupation du lieu de travail. Ces « grèves joyeuses » traduisent un

profond désir de changement des conditions de travail et de vie. Les ouvriers veulent ainsi

encourager le gouvernement à engager des réformes et montrer leur détermination au patronat.

6

6

7

7

1

/

7

100%