Investissements directs de l`étranger et inégalités dans les

Séminaire du GREITD

27 Avril 2001

Des Liens entre IDE et Inégalités internes dans les PED : Une Revue de la littérature.

Par Mamadou Camara

1

La question du financement du développement qui avait retenu l’attention des

économistes du développement notamment ceux de la Banque Mondiale dans les

années 1970 semblait s’être résolue à la suite des disponibilités financières

importantes issues du recyclage des pétrodollars. Le recours à l’emprunt des

capitaux internationaux pour financer la croissance avait permis à un certain nombre

de PED ( pays en développement) de combler le déficit d’épargne interne. Mais un

autre déséquilibre qui est celui du compte courant persistait et s’est accentué,

notamment pour les PED d’Amérique Latine, à la suite de la montée des taux

d’intérêt et du cours du dollar à partir des années 1980. Ce que l’on appelé la crise

de la dette déclenchée à partir du Mexique en 1982 fera que l’attention des

institutions internationales et de nombreux économistes du développement ,au

cours de la décennie 1980, se focalisera sur la question de l’ajustement et de la

stabilisation dans la plupart des économies en développement hors de la Zone

d’Asie du Sud –Est. L’échec des politiques d’ajustement de première génération et

leurs effets pervers, vont remettre au goût du jour le débat sur la croissance. Dans

un tel débat, la question de « comment pallier le déficit d’épargne dans les PED sans

avoir recours à l’endettement public interne ( vu comme source d’inflation) ? » va

progressivement mettre les projecteurs sur le financement par investissement

étranger. Forts de l’argument d’une croissance soutenue et d’une industrialisation

accélérée dans les pays d’Asie du Sud Est grâce aux capitaux japonais et

Américains, Androuais (1985), Lim et Fang (1991), l’IDE ( l’investissement direct de

l’étranger) va être mis au cœur du débat sur la croissance et le développement dans

les années 1990. Dans le cadre de l’hypothèse du petit pays une reformulation du

modèle de strout et Chenry (1966) dans une perspective néo structuraliste,

Bacha (1984) permet de donner un fondement aux effets théoriquement attendus par

un IDE entrant sur l’économie hôte A cette vision de l’IDE comme source de

modernisation , on oppose une vision nourrie par les arguments de l’école de la

dépendance pour souligner les effets déstructurants du capital étranger sur

l’économie hôte notamment en terme de croissance des inégalités.

1) Intégration par l’IDE à l’économie mondiale et croissance des inégalités.

Les Firmes multinationales jadis vues comme les sorcières de l’économie mondiale,

vont arriver à retourner l’opinion publique en leur faveur à partir du début des années

1980, Andreff (1996). Cette période correspond à la montée des idées libérales dont

la critique principale consiste à discréditer les stratégies de développement dans les

quelles l’Etat joue un rôle prépondérant ( Substitution d’importations, Secteur public

important, répression financière etc..). Dans cette perspective, le courant dit de la

« Rent seeking » avec comme chef de file A.O Krueger (1974) va établir un lien de

causalité entre la politique commerciale, la croissance et la redistribution des

revenus. C’est sur cette base que les auteurs de courant voient au protectionnisme

1

A.T.E.R. à l’université Paris XIII, membre du CEPN ( Centre d’Economie de Paris Nord, FRE –CNRS 2148) et du

commercial une source de constitution de rentes de monopole, de développement

d’un marché improductif de chercheurs de rente, éléments nuisibles à la croissance

et à une distribution plus égalitaire du revenu national. Par ailleurs les pays qui ont

choisi de s’intégrer à l’économie mondiale, (Bhagwati 1982) par le biais du

commerce et de l’investissement) par une stratégie de promotion d’exportation ( et

par la suite de substitution aux exportations) sont présentés comme ceux

connaissant une vigoureuse croissance et une distribution de revenus moins

inégalitaire. Cette liaison entre intégration à l’économie mondiale et inégalités

internes ,si elle est soutenable a plutôt fonctionné au cours des années 1990 comme

une relation positive. L’intégration des NPI à l’économie mondiale en s’intensifiant ,

notamment par le biais de l’IDE et de la libéralisation commerciale

2

s’est soldée par

une montée des inégalités dans la distribution du revenu dans la plupart de ces

économies, Berry (1997). Il y’ a donc lieu de s’interroger sur la pertinence d’un lien

entre IDE ( en tant que vecteur d’intégration à l’économie mondiale ) et évolution des

inégalités dans les NPI. Une bonne partie de travaux qui ne retiennent que l’aspect

positif des IDE sur le développement , insiste sur la croissance. C’est ainsi que le

rapport annuel sur l’investissement direct étranger dans le monde établi par la

CNUCED en 1992 s’intitule « les Firmes multinationales comme moteurs de la

croissance économique » vient couronner les travaux allant dans ce sens. Le rapport

de la même institution pour l’année 1994 insiste sur le rôle des IDE dans le

processus d’industrialisation en Asie Pacifique, alors tributaire d’une forte croissance

économique. Il faut attendre 1997, pour voir la CNUCED, dans son rapport sur le

commerce et le développement discuter des liens entre « globalisation, distribution

et croissance ». La discussion menée dans le chapitre 3 de ce rapport part du

constat selon lequel, la croissance économique s’accompagne parfois d’une

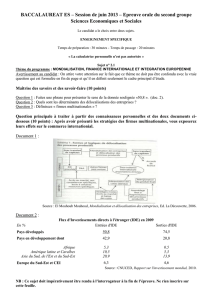

croissance des inégalités et parfois d’une réduction. Dans un tableau (P 112), ils

montrent que pour la période 1965-1980, la croissance du revenu par tête s’est

accompagnée d’une augmentation des inégalités dans 40% des cas et de leur

diminution dans 51% des cas. Alors que pour la période 1980-1995, une croissance

positive du revenu par tête s’est soldée par une hausse des inégalités dans 49% des

cas et par une baisse des inégalités dans seulement 26% des cas. Ce qui semble

indiquer que la croissance a perdu beaucoup de son rôle de modérateur des

inégalités. Ce fait est donc attribuable à la globalisation. En insistant sur le cas des

NPI, on remarque que les inégalités entre la part de la classe moyenne dans le

revenu national et celle du quartile le plus riche s’est accentuée dans les pays

comme :le Brésil ( de 13 points entre 1982 et 1989), le Chili ( de 19 points entre 1971

et 1989), le Mexique (de 10 points entre 1977-1989), pour la Thailande ( de 16 points

entre 1975-1992) et le Venezuela ( de 16 points entre 1979 et 1990) . Dans d’autres

NPI, on a assisté à un phénomène de convergence entre les parts de la classe

moyenne et du quartile le plus riche. Par exemple en Colombie l’écart s’est réduit de

7 points entre 1978 et 1991, en Malaisie de 6 points entre 1976 et 1989,de 3points

en Corée ( 1980-88) et en Indonésie, de 4 points à Hong- Kong

2

Il faut noter que la libéralisation commerciale devrait voir certains flux d’IDE enregistrer un rythme de croissance

ralentie notamment ceux qui ont eu pour objectif de contourner les barrières commerciales ( cf les IDE Japonais en

Grande Bretagne au cours des années 1980). A cette thèse de substitution entre flux d’IDE et flux commerciaux

s’oppose la thèse de complémentarité qui explique comment la montée des IDE a entraîne une intensification des

échanges commerciaux. Il s’agit dans ce cas d’IDE se localisant pour exploiter un avantage comparatif donnant lieu à

des exportations de biens vers le marché d’origine de la firme ou d’autres marchés tiers. Même dans le cas où l’idée

vient se substituer aux importations du pays d’accueil ( aux exportations du pays d’origine), il est source de création de

flux commerciaux notamment en terme d’importation de biens intermédiaires. Ce dernier cas permet de réfuter

l’argument de ceux qui voient en l’IDE une source de desserrement de la contrainte externe.

( entre 1971 et 1991). On sait que ces NPI ( en plus de la Chine) accueillent près de

80% des flux d’ IDE en direction de l’ensemble des pays en développement,

CNUCED (1996). IL est donc intéressant de constater si l’on prend chacun de ces

pays pris individuellement et en croisant les courbes d’évolution des inégalités

( mesurées par les coefficients de Gini) et l’entrée des capitaux étrangers au cours

des années 1990, on pourrait se faire une opinion sur la robustesse d’un tel lien et

chercher à mettre en évidence les mécanismes par lesquels les IDE entrant affectent

la distribution des revenus dans les PED d’accueil ?.

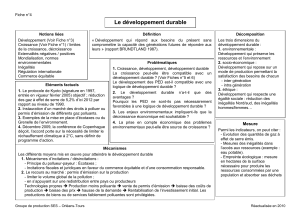

Pour un certain nombre de pays, l’évolution des inégalités mesurées par

L’indice de Gini montre bien leur accentuation à partir des années 1980, c’est le cas

du Chili, du Venezuela, du Brésil, de la Thailande , du Mexique. En observant l’allure

des différentes courbes retraçant l’évolution des inégalités, une forme tendancielle

en U inversée semble se dégager au cours du temps ( voir annexes), c’est le cas

notamment pour le Brésil, l’Indonésie, le Chili, la Thailande, la colombie ( à partir des

années 1970). Pour analyser les causes dans l’évolution des inégalités, les

économistes du développement se sont longtemps focalisés sur la vérification de

cette courbe dite de Kuznets. Selon Bourguignon et Morrisson (1989) trois phases

sont à distinguer dans la chronologie des recherches sur cette question:

Le début des années 1970 voit se développer la discussion sur la validité d’une

courbe de Kuznets ( courbe en U inversée) pour chaque pays telle que testée par

Paukert ( 1973) et Ahluwalia (1976). Cette courbe établit un lien entre les phases de

la croissance économique et l’évolution des inégalités entre différents groupes de

revenus.

Compte tenu de l’absence des données temporelles pour les PED, les auteurs ont

progressivement introduit d’autres variables ( en plus du PIB par tête) aux fins

d’augmenter le pouvoir explicatif de la courbe en U inversée .Comme variables

complémentaires, ils introduisent le taux de scolarisation dans le secondaire , le

pourcentage de la population alphabétisée, le poids de l’agriculture dans la valeur

ajoutée entre autres. Malgré une incidence ( à posteriori ) soulignée de ces facteurs

sur la croissance de l’inégalité , les études ne reposait pas sur un cadre d’analyse

théorique pouvant justifier l’ensemble de ces variables.

Dans les années 1980, l’étude d’Ahluwalia qui avait enregistré un certain succès

auprès d’auteurs comme Robinson (1976) va faire l’objet d’une critique virulente par

des auteurs comme Anand et Kanbur (1984), Saith (198 3). Ils estiment que les

chiffres utilisés ne sont pas fiables, que les techniques économétriques, et que

l’hypothèse selon laquelle le transfert de la population active du secteur agricole vers

la ville induirait une réduction des inégalités ( rural/ urbain ) n’est pas toujours

soutenable.

Sans nier, l’importance des facteurs comme la croissance, le taux de scolarisation, et

les relations agriculture –industrie, l’ouverture croissante de ces économies au

commerce et à l’investissement international ayant correspondu avec une montée

des inégalités internes à ces pays fondent la pertinence d’une interrogation liant IDE

et Inégalités.

2) La croissance des inégalités dans le pays « investisseur » à l’étranger et /ou

importateur de biens : l’effet des flux commerciaux.

Le débat sur la libéralisation commerciale et les inégalités tel qu'il a été abordé par

Wood (1994) met en avant comme variable explicative (du développement des

inégalités) la mobilité du capital sous la forme de délocalisations d'activités

industrielles donc d'emplois.

Les enseignements du modèle de Wood (1994)

Le modèle HOS admet comme résultat le fait que toute modification des rapports

d'échanges entraîne une modification des prix relatifs. Le théorème de Rybczinsky

stipule que la présence ou l'utilisation d'un facteur spécifique dans la production

d'une marchandise a pour conséquence de diminuer les proportions des autres

facteurs sans entraîner une hausse de leurs prix relatifs. Si l'on devrait se conformer

à ces résultats, dans le cadre d'un modèle de commerce Nord / Sud, le mouvement

de biens intensifs en travail du Nord vers le Sud devrait conduire à raréfier le travail

(surtout non qualifié) au Nord et à son abondance dans le Sud. Par conséquent le

prix relatif du travail non qualifié devrait baisser au Sud et augmenter au Nord. Avec

l'hypothèse traditionnelle d'immobilité internationale du capital ( pas d'IDE) le modèle

se serait contenté de souligner le renforcement de la spécialisation du Sud dans la

production des biens intensifs en travail non qualifié et le Nord dans la fourniture de

biens intensifs en travail qualifié (ou en capital). L'originalité du modèle de Wood

vient du fait qu'elle ne s'arrête pas à cette conclusion assez banale. Il faut tenir

compte de la croissance rapide des importations de produits manufacturés en

provenance du Sud comme une réponse à la rareté ou à l'économie de travail non

qualifié de la part du Nord . Une telle rareté ( ou cherté) a pour conséquence une

delocalisation du Nord vers le Sud. Wood (1994, P 175) soutient qu'en supposant

que les salaires relatifs sont déterminés par l'intersection entre les courbes d'offre et

de demande de travail imparfaitement élastiques, quatre possibilités de combinaison

entre mouvement du salaire relatif et dotation relative travail non qualifié/travail

qualifié se présentent :

Cas 1) : l'élasticité de l'offre de travail d'un segment par rapport à son salaire relatif

est forte: ici le commerce en augmentant la demande de cette catégorie de travail(i)

3

par rapport aux autres catégories (U) accroît l'emploi relatif et le salaire relatif de (i).

Le commerce devient alors une source d'inégalités internes. On ignore, ici, les effets

d'entraînement entre les secteurs et le marché de travail est supposé segmenté en

fonction de l'appareil productif.

Cas 2) : L'offre de travail de la catégorie (i) est parfaitement inélastique à son salaire

relatif (cas Lewis ?). Le commerce n'affecte pas le salaire relatif mais contribue à

améliorer l'emploi relatif des non qualifiés. Il s'agit donc d'effet multiplicateur du

commerce extérieur qui permet d'absorber le surplus de main d’œuvre. Les

inégalités liées au commerce s'observent en terme d'écarts de taux de chômage ou

d'emploi de différentes catégories de qualifications.

Cas 3) : L 'offre de travail est parfaitement élastique au salaire relatif: Dans ce cas

précis, le nombre de travailleurs de la catégorie (i) est donné. De sorte que toute

croissance de la demande de travail liée au commerce international se traduit par

3

Il s’agit généralement des ouvriers non qualifiés dans le Sud et travailleurs qualifiés ( dont ingénieurs

et techniciens ) dans le cas du Nord, en vertu des spécialisations commerciales.

une hausse du salaire relatif de la catégorie (i) par rapport aux autres catégories.

L'emploi relatif n'est pas affecté car on a une hypothèse implicite selon laquelle les

travailleurs d'un secteur ou ayant une qualification particulière sont immobiles. On

peut substituer à cette dernière hypothèse une autre en terme de taille de la

population ( petit pays ou grand pays) ou de structure de l'économie ( Pays avec un

secteur rural et pays sans secteur rural) pour discuter des cas 2 et 3 et de leurs

implications en terme de mesure et d'indicateurs d'inégalités.

Cas 4) L'élasticité de l'offre de travail au salaire est nulle. Pour des raisons d'ordre

institutionnel le niveau du salaire relatif de la catégorie (i) est fixé. Si le commerce

contribue ou induit une croissance de la demande de travail, celle ci se traduit par

une augmentation de l'emploi relatif au profit de la catégorie (i). Comme dans le cas

2 les inégalités ne peuvent s'observer qu'en terme d'écarts de taux de chômage

intercatégoriels.

Dans cette façon de lier commerce Nord/ Sud et inégalités, l'auteur suppose que les

prix relatifs des autres facteurs de production comme le capital, la terre et les

ressources naturelles ne sont pas affectés par le commerce. Par conséquent si on

considère que la plupart des travailleurs sans qualifications dans les PED se trouvent

employés dans l'agriculture, on peut être amené à conclure que les effets du

commerce et de l'IDE sur l'inégalité au Sud sont limités. Ces effets dépendraient des

élasticités d'offre et de demande de travail par rapport à la structure sectorielle du

travail. L'auteur soutient « que dans l'ensemble de l'économie le salaire moyen des

peu qualifiés ( Bas-Ed) pourrait croître par rapport à celui des non qualifiés ( No-Ed)

sans qu'il n y ait aucune variation entre le salaire des peu qualifiés dans l'industrie

par rapport à celui de la même catégorie employée dans l'agriculture » Wood (1994,

P215).Cet exemple peut, à notre avis, s'interpréter de deux façons: - soit la hausse

du salaire relatif d'une catégorie est répartie de façon uniforme entre tous les

travailleurs de la catégorie quelque soit leur secteur d'activité. - Soit les travailleurs

de la catégorie (i) sont mobiles d'un secteur à l'autre de sorte que la hausse du

salaire dans un secteur attire d'autres travailleurs de même qualification le temps que

s'égalisent les salaires entre tous les secteurs pour cette catégorie.

Ce mécanisme de péréquation intersectorielle et intra catégorielle du salaire est il

garanti par une législation ou transite il par le fonctionnement du marché du travail?.

Dans ce dernier cas l'auteur devrait nous amener vers une théorie des marchés de

travail selon le niveau de développement et démontrer que les relations villes-

campagnes à la base d'une mobilité intersectorielle n'ont pas d’incidence sur les

inégalités intragroupes. Wood ne donne pas de réponse à ces questions. Il se sert

de l'exemple que nous venons de souligner pour justifier pourquoi, on doit considérer

que les élasticités de l'offre des qualifications au salaire relatif ne sont pas infinies, à

la différence du modèle de Lewis (1954). Dans beaucoup de PED coexistent les

situations d'abondance de non qualifiés (se trouvant pour la plupart dans

l'agriculture) et de rareté de peu qualifiés pourtant demandés par le secteur moderne

de l'industrie. Or le secteur moderne est celui qui est le plus affecté par l'insertion

dans l'économie mondiale. Cependant il ne nie pas que des facteurs, comme

l'éducation ou la formation, qu’il qualifie d’« autonomes » puissent affecter les écarts

de salaires relatifs du fait de la modification des quantités relatives entre différentes

catégories de qualifications. Ces changements autonomes qui s'opèrent altèrent

pourtant les avantages comparatifs qui déterminent la nature et l'intensité du

commerce avec l'extérieur. Mais comme l'auteur le soutient (P217), dans un pays

qui est toujours exposé au commerce international les liens directs entre marchés du

travail et ouverture devraient être également importants.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%