Lundi 5 janvier 2015 1ES2 Évaluation de Sciences Économiques et

Page 1/3

Lundi 5 janvier 2015 1ES2

Évaluation de Sciences Économiques et Sociales n°5 :

Dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire

(Durée : 3h)

Il est demandé au candidat :

- de répondre à la question posée par le sujet ;

- de construire une argumentation à partir d'une problématique qu'il devra élaborer ;

- de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet,

notamment celles figurant dans le dossier ;

- de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la

question, en organisant le développement sous la forme d'un plan cohérent qui

ménage l'équilibre des parties.

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la

présentation.

SUJET

Comment s’opère la socialisation des jeunes individus ?

DOCUMENT 1

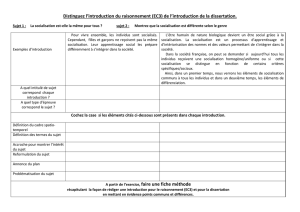

Les activités hebdomadaires des 8-15 ans en France en 2000

Le temps que je consacre en

moyenne à ces activités :

Activités

familiales

*

Au travail

scolaire

A regarder

la

télévision

Aux

activités

sportives

Aux

sorties

entre amis

Plus de 5 heures par semaine

83%

32%

40%

23%

16%

De 3 à 5 heures par semaine

15%

36%

32%

37%

41%

De 1 à 2 heures par semaine

0%

26%

24%

28%

20%

Pas du tout

0%

5%

3%

12%

21%

(*) Tâches domestiques (mettre la table, aider à ranger la maison, etc.), discussions et jeux en famille.

N.B. : Les totaux ne sont pas forcément égaux à 100%, la proportion de jeunes en « non

réponses » n’apparaissant pas.

Les 8-15 ans ont-ils encore des valeurs ?, Etude du CREDOC, 2002

DOCUMENT 2

Le langage est la première et la plus importante des conventions sociales car, par

l'apprentissage du langage, l'enfant peut communiquer avec tous les membres de sa

communauté sans intermédiaire et donc devenir autonome. L'enfant prend part à son

apprentissage car, non seulement il apprend en écoutant son entourage, mais en plus, il imite ce

qu'il entend. Ainsi un enfant qui commence à parler va, progressivement, corriger sa

Page 2/3

prononciation pour arriver au mot qu'il a entendu. Ces mécanismes d'apprentissage permettent

de comprendre que les enfants prennent l'accent, les intonations, les tournures de phrases, etc.

de leurs parents.

De la même manière, l'enfant imite ses parents dans ses jeux. Le jeu du «papa et de la maman »

consiste à reproduire les activités de ses parents : changer bébé, lui donner à manger, lui

chanter une chanson avant de s'endormir, lui mettre une couverture lorsqu'il est au lit...

Ellipses, 1ère SES, enseignement spécifique ES, 2011.

DOCUMENT 3

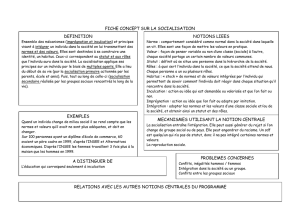

Les pratiques culturelles pendant l’enfance (en %)

Profession du chef de famille

Lecture de

livres

Cinéma

Musée,

exposition,

Monuments

historiques

Théâtre,

concert

Agriculteur

51

13

7

7

Artisan, commerçant, et chef

d’entreprise

70

43

25

13

Cadres supérieurs et professions

libérales

81

54

52

22

Profession intermédiaire

74

47

32

14

Employé

68

42

24

12

Ouvrier

59

31

11

6

C. TAVAN, Les pratiques culturelles : le rôle des habitudes prises dans l’enfance,

Insee Première, n°883, février 2003, INSEE

DOCUMENT 4

Dans les travaux que j'ai menés, lorsque l'on demande aux hommes de raconter les

événements marquants de leur biographie individuelle, ils parlent beaucoup d'une socialisation

masculine qui se fait dans les cours d'école, les clubs de sports, la rue : tous ces lieux dont les

garçons s'attribuent l'exclusivité d'usage […].

C'est dans le groupe des pairs que, dès le plus jeune âge, les garçons apprennent qu’ils

doivent se différencier des femmes : ne pas se plaindre, apprendre à se battre, apprendre aussi

à être les meilleurs... Tout ce qui n'est pas conforme à la conduite virile va être classé comme

féminin. Le garçon qui n’y adhère pas va être la risée des petits camarades, exclu du groupe des

hommes, souvent violenté. De fait, les hommes vont être socialisés à la violence masculine des

plus forts sur les plus faibles.

D. Weizer-Lang, « La construction du masculin », in Sciences humaines n' 146, février 2004

Page 3/3

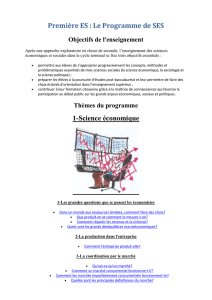

Critères d’évaluation utilisés :

Introduction et conclusion

Le devoir comporte une introduction avec les 4 étapes (accroche,

définitions, problématique, annonce du plan) liées entre elles de

manière « fluide »

Le devoir comporte une conclusion : un rapide bilan du raisonnement

comme réponse à la problématique et une ouverture.

Connaissances et argumentation

Les éléments de cours attendus sont mobilisés dans la réponse,.

Ces connaissances sont bien maîtrisées : elles sont exposées de manière

relativement complète, avec rigueur, clarté et précision ;

Ces connaissances sont mobilisées pour répondre véritablement au sujet

(pas de simple « récitage » pur du cours : il doit servir à répondre au

sujet).

Expression écrite fluide, peu de faute d’orthographes et de grammaire

Structuration des idées

Le devoir est structuré en parties et sous-parties (avec sauts de ligne et

nouvel alinéa entre chaque paragraphes des sous-parties) qui répondent

au sujet ;

Les différentes parties s’enchaînent de manière logique et cohérente,

avec un fil directeur ;

Présente d’introduction des parties, transitions et conclusions partielles

Le principe AEI (j’Affirme, j’Explique, j’Illustre) est utilisé et des

connecteurs logiques structurent les idées.

Exploitation des documents

Tous les documents sont utilisés ;

Ils sont correctement exploités : pas de contresens, les idées des

documents sont reformulées et expliquées et non pas juste citées ;

Ils sont utilisés de manière appropriée et pertinente au sein de la

réponse;

Les documents utilisés sont référencés entre parenthèses dans la

réponse.

A la fin du contrôle, mettre ce polycopié dans votre copie.

Page 4/3

Evaluation (dissertation) – Proposition de corrigé

Rappel du sujet : Comment s’opère la socialisation des jeunes individus ?

En 2009, une fillette a été retrouvée seule en Sibérie entourée de chiens et de chats. Elle

avait vécu toute sa vie avec ces animaux et de ce fait elle ne se comportait pas comme une

enfant ordinaire mais comme un animal. Elle ne savait pas manger avec des couverts, elle

« lapait » comme un chat et elle ne parlait pas, ou très peu, sa langue maternelle, le russe.

Autrement dit, sans contact avec d’autres êtres humains, elle n’était pas en mesure de vivre en

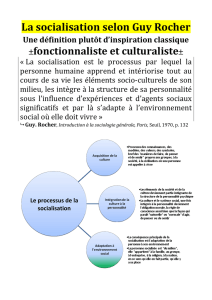

société et de s’y intégrer. C’est justement ce à quoi prépare la socialisation, qui est un processus

par lequel, tout au long de sa vie, un individu acquiert, à travers les interactions qu’il noue avec

la société, un ensemble de valeurs de normes de rôle et plus largement de façons de penser, de

faire ou d’agir propre à une société ou à un groupe social donné. Mais ce processus peut être

séparé en deux grandes étapes : d’abord une socialisation primaire, qui a lieu pendant l’enfance

et l’adolescence, et qui marque profondément l’individu puisque celui-ci a alors « tout à

apprendre », puis une socialisation secondaire, qui se déroule à l’âge adulte. C’est cette

première phase et ses modalités qui nous intéressent ici : de quelle manière les jeunes individus

construisent-ils leur identité ? Quels agents et quels modes de socialisation participent à la

construction de cette identité ? Ces agents transmettent-ils une socialisation identique quels

que soient le milieu social ou le sexe ? Nous montrerons dans un premier temps que le

processus de socialisation des jeunes générations s’opère par le biais de nombreux agents et

manière plus ou moins manifeste avant de montrer que celle-ci s’opère également de manière

différente selon le milieu social et le sexe.

I. Le processus de socialisation des jeunes individus s’opère par le biais de nombreux

agents et de manière plus ou moins manifeste

Nous verrons dans cette partie que de multiples agents de socialisation interviennent lors

du processus de socialisation primaire et que ceux-ci peuvent utiliser des modes de

socialisations différents.

A. Les jeunes individus sont socialisées par une pluralité d’agents

La famille est l’agent de socialisation le plus important dans la socialisation primaire de

l’individu et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord la famille est présente dès la naissance de

l’enfant, quand celui-ci a tout à apprendre. La famille est, en effet, le premier agent en contact

avec l’individu. C’est par la famille que l’enfant, dès son plus jeune âge, apprend et intériorise les

règles de vie élémentaires, comme par exemple la propreté ou la politesse. Il y apprend

également le langage, que l’on peut considérer comme « la plus importante des conventions

sociales » (document 2). Cette socialisation se fait par ailleurs dans une dimension affective ce

Page 5/3

qui facilite la réceptivité de l’enfant aux apprentissages. Ensuite, on constate que la famille est

un agent de socialisation très présent dans la vie de l’enfant : les activités familiales telles que

mettre la table, aider à ranger la maison (tâches domestiques) sont les activités qui occupent le

plus les enfants tout comme les discussions avec leurs parents : 83% d’entre eux y consacrent

plus de 5 heures par semaine d’après une étude du CREDOC en 2002 (document 1). A l’inverse,

aucun enfant ne participe moins de 2 heures par semaine à une activité familiale (document 1).

Les rapports entre l’individu et sa famille sont quasi-permanents durant l’enfance et

l’adolescence puis restent généralement fréquents par la suite.

Si la famille a une très grande importance, d’autres agents de socialisation entrent en

ligne de compte et participent également à la construction de l’identité de l’enfant lors de la

socialisation primaire, tels que l’école, les médias ou le groupe de pairs. Lors de la socialisation

primaire, l’école est agent de socialisation explicite dans le sens où elle a explicitement pour

fonction de socialiser l’individu. Elle précise certaines pratiques sociales et éveille les élèves à de

nombreuses pratiques culturelles. Etant une institution dans laquelle les rapports sociaux sont

fortement codifiés, elle permet aux élèves d’apprendre les règles de vie en société et une

certaine culture commune (langue, valeurs essentielles). L’influence de l’école est corroborée

par le document 1 : on constate qu’après la famille l’école est l’activité qui occupe le plus les

enfants puisque 68% d’entre eux consacrent plus de trois par semaine à leur travail scolaire.

Autre agent de socialisation, cette fois implicite, le groupe de pairs (individus du même âge)

participent aussi à la construction de la définition de soi par le biais des interactions qu’il crée,

aussi bien dans la vie réelle que via les nouvelles technologies. Ainsi, 57 % des enfants déclarent

passer plus de 3 heures par semaine avec leurs amis (document 1). De la même manière, le

document 4, extrait d’un article intitulé « La construction du masculin » dans le magazine

Sciences Humaines, nous montre que l’individu inséré dans un groupe d’amis va chercher à

imiter ses camarades pour s’intégrer. Il va apprendre certains codes et les manières de se

comporter avec les autres (le document 4 évoque l’exemple de l’apprentissage de la virilité dans

le groupe des jeunes garçons). Notons également le rôle médias et notamment de la télévision

qui sont traditionnellement une source importante de socialisation. En effet, 90 % des

adolescents passaient plus de 5 heures par semaine devant la télévision en 2002 d’après le

CREDOC (document 1). L’ensemble de ces différents agents participent à la socialisation à l’aide

de différents modes, manifestes ou latents.

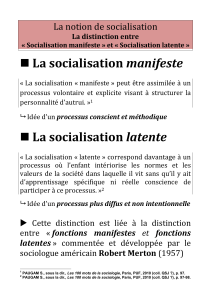

B. Les jeunes générations sont socialisées de manière manifeste ou latente

La socialisation peut s’effectuer de manière manifeste, c’est-à-dire par un processus

volontaire et systématique pour « modeler » la personnalité de l’enfant. Cela passe par un

apprentissage organisé et méthodique, une inculcation, avec un système de sanctions positives

(par exemple un sourire ou un encouragement) ou négative (par exemple une réprimande ou

une punition). C’est essentiellement par ce type de socialisation que l’on apprend aux enfants

par exemple les règles de politesse, la propreté ou encore le respect des autres.

Toutefois, la socialisation des jeunes individus peut aussi s’analyser comme un processus

moins contraignant. Il existe en effet des modes de socialisation plus informels, où l’agent n’a

pas conscience de se socialiser. La socialisation est alors un apprentissage involontaire, qui

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%