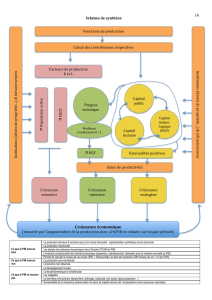

Addition des VA

Chapitre 1 – La croissance économique :

III. Le problème spécifique de la mesure de l’activité économique par le PIB :

« En février 2008, M. Nicolas Sarkozy, Président de la République française, insatisfait de l’état actuel des informations statistiques sur

l’économie et la société, a demandé à trois économistes reconnus, MM. Joseph Stiglitz (Prix Nobel 2001), Amartya Sen (Prix Nobel 1998) et

Jean-Paul Fitoussi de mettre en place une commission qui a pris le nom de Commission pour la Mesure des Performances Economiques et du

Progrès Social (CMPEPS). Celle-ci a reçu pour mission de déterminer les limites du PIB en tant qu’indicateur des performances

économiques et du progrès social, de réexaminer les problèmes relatifs à sa mesure, d’identifier les informations complémentaires qui

pourraient être nécessaires pour aboutir à des indicateurs du progrès social plus pertinents, d’évaluer la faisabilité de nouveaux instruments

de mesure et de débattre de la présentation appropriée des informations statistiques ». Nous allons revenir dans le temps et jouer le rôle de

ces économistes.

Objectif : Produire un tableau de synthèse permettant aux économistes de rédiger leur rapport. L’idée est de continuer les branches du

schéma suivant (vous pouvez ajouter des branches) :

Consigne : Afin de mener à bien ce travail de recherche effectué à deux, il va falloir diviser le travail en plusieurs étapes.

1. Lire les documents suivants et choisir à quel domaine (richesse/niveau de vie/développement/bien-être) ils renvoient.

2. Reformuler à partir du document l’idée principale qui permet de compléter le schéma ci-dessus. Pour les documents difficiles, des

questions préparatoires vous aident.

3. Le cas échéant, mentionner un autre indicateur possible qui contourne le problème évoqué.

4. Lorsque tous les documents ont été lus, refaire un schéma à partir des notes prises (points 1 et 2).

Exemple d’application de la consigne :

DOCUMENT 0 :

« Le PIB mesure la valeur des biens et services produits par les résidents d’un pays ou d’une région au cours d’une certaine période. La

production est définie comme un processus exécuté par un agent économique qui en a la maîtrise (une entreprise, une administration, un

individu), qui utilise des biens et services ainsi que des ressources en main-d’oeuvre et des actifs (équipements, terrains, matières premières)

pour produire d’autres biens et services. Cette production doit pouvoir être vendue sur un marché (production marchande) ou être transférée à

d’autres unités de production ou de consommation, gratuitement ou contre paiement d’un faible prix (production non marchande). Il n’y a

pas de double comptage : la valeur de l’acier, du verre, du caoutchouc et des plastiques, par exemple, utilisés pour fabriquer les automobiles,

n’est pas ajoutée à la valeur de l’automobile lors de la vente au consommateur ».

OCDE, « Chapitre 3 : Indicateurs alternatifs de bien-être », Réformes économiques, Objectif croissance, 2006

1. Renvoie à la mesure de la richesse. Et à l’intérêt du PIB pour la mesurer.

2. Idée principale : « Le PIB fait la somme des VA produites, donc s’intéresse aux richesses réellement produites ».

Mise au travail :

DOCUMENT 1 : « La richesse nationale a le potentiel d'élargir les choix offerts aux

individus. Ceci n’est toutefois pas automatique. En effet, ce n’est pas la

richesse en elle-même qui est décisive, mais la façon dont les pays

dépensent cette richesse. Par ailleurs, l’obsession de la création de richesses

matérielles peut masquer l’objectif final d’enrichir les vies humaines,

détourner l’attention du but ultime de rendre la vie des individus plus riche.

« L’IDH a été créé pour souligner que les individus et leurs capacités

devraient être le critère ultime d’évaluation du développement d’un pays, et

pas la croissance économique seule. L’IDH peut également être utilisé pour

remettre en question les choix de politiques nationales, en se demandant

pourquoi deux pays avec le même niveau de PIB par habitant peuvent se

retrouver avec des résultats tellement différents en matière de

développement humain. Par exemple, les Bahamas et la Nouvelle-Zélande

ont des niveaux similaires de revenu par habitant, mais l’espérance de vie et

les années de scolarisation escomptées diffèrent beaucoup entre ces deux

pays, ce qui fait que la Nouvelle-Zélande a une valeur IDH beaucoup plus

élevée que les Bahamas. Ces contrastes frappants peuvent donc stimuler le

débat sur les priorités des politiques gouvernementales

« Étant donné la nature imparfaite de la richesse comme indicateur du développement humain, l’IDH offre une sérieuse alternative au PIB

pour mesurer les progrès socioéconomiques relatifs aux niveaux national et sous-national. Comparer les classements des pays, des régions ou

des groupes ethniques au sein des pays en fonction de l’IDH et du revenu par tête met en valeur la relation qui existe entre, d’un côté, leur

richesse matérielle, et, de l’autre côté, leur développement humain. Tout écart négatif implique un potentiel de réallocation des ressources au

développement humain. PNUD, « L’IDH », http://hdr.undp.org/fr/statistiques/idh/, 2012

PNUD, Rapport sur le développement humain 2011

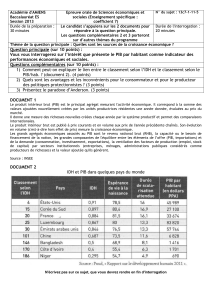

DOCUMENT 2 :

« Qui des habitants de l'Ile-de-France ou du Limousin sont les mieux lotis ? Si l'on se base sur le produit intérieur brut (PIB) par habitant,

aucun doute, mieux vaut être - et de loin - francilien. Mais selon l'indicateur de santé sociale (ISS), le Limousin est la région de France où la

situation est la meilleure, l'Ile de France n'arrivant qu'en 17e position dans le classement des 22 régions métropolitaines. Cet exemple illustre

à quel point la tyrannie du PIB peut être trompeuse quand il s'agit d'apprécier les atouts d'un territoire. C'est pour cela que l'Association des

régions de France (ARF) a décidé, en lien avec l'Insee, de mettre en place et de suivre désormais 25 nouveaux indicateurs sociaux et

environnementaux (dont l'ISS et ses composantes) au niveau régional. Les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Languedoc-Roussillon et

Paca affichent les plus mauvais ISS. Les taux de pauvreté et de chômage y sont en effet plus élevés que la moyenne. En revanche, c'est

surtout l'ampleur des inégalités qui dégrade l'ISS et explique le mauvais résultat de l'Ile-de-France, bien qu'elle soit la plus riche selon le

critère du PIB par habitant. A l'inverse, l'Ouest et le Sud-Ouest affichent les meilleurs résultats. La région Pays-de-la-Loire se caractérise par

l'écart le plus faible entre les niveaux de vie de ses habitants. Il y a aussi relativement peu de pauvreté en Bretagne et de chômage en

Limousin ». Grimault, « Indicateurs de richesse : ce que le PIB ne dit pas de la France », Alternatives Economiques n°313, 2012

DOCUMENT 3 :

IHDP, Inclusive Wealth Report, 2012

« L'ONU a présenté lors du sommet Rio + 20 en juin dernier un nouvel indicateur de richesse : l'" indice de richesse globale " (Inclusive

Wealth Index, IWI en anglais). Ce type de PIB vert est censé intégrer à la richesse d'un pays, en plus du PIB classique, son " capital naturel ",

c'est-à-dire son patrimoine écologique, afin de mesurer la durabilité de sa croissance, ainsi que les autres stocks de capitaux utilisés pour

produire. Ainsi, alors que la France est 14ème en PIB par habitant, elle devient 3ème en IWI ».

« Indicateurs : un PIB vert à Rio », Alternatives Economiques n°315, 2012

DOCUMENT 4 :

« Le PIB mesure ce que produit le travail rémunéré : il comptabilise la production des entreprises à son prix de marché et celle des

administrations publiques à son coût de production. Ce faisant, il reflète nos choix individuels et collectifs : les produits et services

marchands que nous achetons sont utiles puisque nous choisissons d’y consacrer notre argent ; les biens publics sont utiles puisque le

Parlement en vote le financement. Sur ces bases, le PIB évalue de manière synthétique l’activité du pays ».

Frémeaux, « Sur le Rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi », France Culture, 14 septembre 2009

DOCUMENT 5 :

« Mesurer la valeur de la production sous forme de PIB ne suffit pas. Une augmentation de la production en valeur peut en effet très bien

venir d'une forte augmentation des prix, alors que les quantités produites stagnent. Il faut donc faire la part de ce qui relève des prix et de ce

qui dépend des volumes produits. Il existe deux voies pour évaluer le volume d'une production : soit compter directement les quantités

produites, soit utiliser un indice de prix qui permet de corriger (les économistes disent "déflater") la variation de la valeur par la variation des

prix. On passe alors d’un PIB calculé « en valeur » à un PIB calculé « en volume », qui reflète un peu mieux le niveau de vie de la

population ». Moatti, « La croissance a-t-elle encore un sens ? », Alternatives Economiques n°245, 2006

« Pour comparer les statistiques économiques entre les pays, les données doivent en premier lieu être converties en une monnaie commune.

Contrairement aux taux de change sur les marchés, les taux de change de la PPA (Parité du Pouvoir d’Achat) permettent à cette conversion

de tenir compte des différences de prix entre les pays. De cette manière le PIB par habitant (US$ PPA) reflète mieux les niveaux de vie des

individus. En théorie, 1 dollar PPA (ou dollar international) a le même pouvoir d’achat dans l’économie nationale d’un pays qu’1US$ dans

l’économie des Etats-Unis ». PNUD, « L’IDH », http://hdr.undp.org/fr/statistiques/idh/, 2012

DOCUMENT 6 :

« D'une manière générale, tout ce qui peut se produire et se vendre avec une valeur ajoutée monétaire va gonfler le PIB et la croissance, que

ce soit ou non bénéfique au bien-être individuel et collectif. Ainsi la destruction organisée des forêts tropicales pour y planter du soja

transgénique ou des végétaux destinés aux agro-carburants est bonne pour le PIB des pays concernés et pour le PIB mondial. Peu importe

que ce soit une catastrophe écologique et que les peuples indigènes soient chassés manu militari. Le PIB est donc indifférent à la nature de

l'activité génératrice de revenus : que ce soit une augmentation des ventes d'armes, des ventes d'antidépresseurs ou des services

thérapeutiques liés à l'explosion du nombre de cancers, tout cela est compté comme " positif " par le PIB. »

Méda & Gadrey, « Les limites du PIB », Alternatives Economiques n°300, 2011

« On parle de soutenabilité ou de développement durable si le niveau de vie actuel peut être

maintenu à l'avenir, de sorte que le bien-être des générations actuelles ne vienne pas obérer

celui des générations futures. Ce principe ayant été posé, comment quantifier la

soutenabilité ? Selon l’approche par le capital, la durabilité suppose de léguer aux

générations suivantes des stocks de ressources suffisants pour qu'elles puissent bénéficier

d'un niveau de vie au moins équivalent au niveau de vie courant. Ces stocks sont de nature

très diverses : le niveau de vie des générations futures dépend de ce que nous leur laisserons

comme capital physique (outils de productions, bâtiments…), comme ressources naturelles,

mais encore d'un certain nombre de ressources immatérielles, non seulement des

connaissances et des techniques mais aussi tout un ensemble d'institutions qui permettent à la

société de produire et de répartir les richesses ainsi produites. Idéalement, si l'on voulait

produire un indicateur unique de soutenabilité, il faudrait tenter d'agréger l'ensemble de ces

stocks et l'indicateur servirait à indiquer si on peut considérer ce stock comme globalement

croissant ou décroissant. Un stock décroissant serait l'indice d'une surconsommation de

ressources, empêchant par là même les générations futures de bénéficier de conditions de vie

au moins aussi avantageuses que les nôtres. [Le PIB, qui mesure le flux de production et non

le stock de richesses, est donc incapable de mesurer la soutenabilité de l’activité

économique] ». Blanchet et al., « Les préconisations du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi »,

in INSEE, L’économie française, Edition 2010

DOCUMENT 7 :

« [Le PIB mesure mal la richesse d’un pays car il oublie toutes les richesses non monétaires. En effet,] le PIB exclut de sa mesure nombre

d’éléments essentiels au bien-être social et individuel, mais qui ont, pourrait-on dire, la malchance d’être gratuits. »

Toubal & Frémeaux, « Comment mesurer la richesse ? », Alternatives économiques n°193, 2001

DOCUMENT 8 :

« Le débat sur l’utilité « hédonique » de la croissance remonte à un article ancien de Richard Easterlin (1974). Suivi d’une série d’études

similaires, ce dernier montre que depuis l’après-guerre, le score moyen de satisfaction déclaré par la population est resté à peu près constant,

malgré l’augmentation spectaculaire de la richesse des pays développés. Ainsi, la proportion d’Américains se déclarant « très heureux »

n’aurait pas augmenté entre 1973 et 2003 malgré l’accroissement du PNB par tête de deux tiers. La même observation vaut pour les pays

européens et le Japon. De manière générale, la proportion de gens qui se déclarent « très heureux » se trouve systématiquement au voisinage

des 30% ; en terme d’échelle, les gens se situent toujours en moyenne sur le sixième échelon quand on leur propose une échelle de 1 à 8.

Revenu et bien-être ne seraient donc pas synonymes, et mesurer la croissance du PNB ne serait pas une bonne manière d’évaluer les progrès

d’un pays.

DOCUMENT 9 :

« Il est manifeste que nous sous-estimons grossièrement l’ampleur de la croissance économique du 20ème siècle. Si l’on extrait un

échantillon représentatif de biens et calcule la moyenne des prix réels, on découvre que le travailleur moyen peut en 1997 acheter 6 fois plus

de biens qu’en 1895. On obtient un résultat semblable à partir des statistiques historiques mesurant la croissance du PIB par travailleur : 66

000 $ vs 12 000 $ aux prix de 1995. Mais la Statistique Historique nous dit seulement ce qu’on pourrait obtenir aujourd’hui en affectant notre

revenu aux biens et services qui existaient un siècle plus tôt. Or, bien des choses que nous produisons et consommons de nos jours

n’existaient pas à l’époque ! Aussi, essayez d’y réfléchir deux minutes : quelle valeur accorderiez-vous à l’élévation de nos possibilités

technologiques – la capacité à produire, non les mêmes biens toujours moins cher, mais de nouveau types de biens et de services ? Looking

Backward, un roman d’Edward Bellamy écrit dans les années 1890s, nous en donne une bonne idée. Le héros se trouve brutalement précipité

en l’an 2000. A un moment donné, comme son hôte lui demande : "Voulez-vous écouter un peu de musique ?", il s’attend à le voir s’installer

au piano. C’est qu’à l’époque, pour écouter de la musique à la demande, il fallait disposer d’un piano à proximité, et de quelqu’un pour en

jouer. Fantaisie qui eut coûté, en ce temps là, une pleine année de salaire au travailleur américain moyen. Depuis, le prix réel d’un piano

Steinway a baissé de moitié, représentant tout de même 1 100 heures de travail d’un travailleur moyen. Mais si ce qui vous importe est moins

le piano en lui-même que la possibilité d’écouter de la musique, il n’en coûte plus aujourd’hui que 250 $, soit 10 heures de travail en

moyenne : le prix d’une bonne chaîne Hifi, avec un tuner ! Par conséquent, si l’on veut mesurer la croissance du niveau de vie, doit-on s’en

tenir à la baisse de moitié du prix réel du piano ? Ou bien doit-on plutôt prendre en compte la division par 240 du prix qu’il en coûte pour

écouter de la musique ? » De Long, Slouching toward Utopia, 1997

Pour comprendre ce document, voici une aide :

1. Si on calcule le PIB en 1890, quelle production va-t-on mesurer pour savoir la valeur de la musique à l’époque ? Combien de temps de

travail cela représente-t-il ?

2. Si on calcule le PIB en 2000, quelle production va-t-on mesurer pour savoir la valeur de la musique à l’époque ? Combien de temps de

travail cela représente-t-il ?

3. A partir des deux mesures que vous avez indiquées, quelle période est la plus « riche » en musique ? Cela vous paraît-il logique ?

4. Concluez à partir du paradoxe que vous venez de soulever en vous aidant de la phrase soulignée.

DOCUMENT 10 :

« Le PIB ne valorise que l’activité marchande ou monétaire conduisant à la production de biens et services qui seront appropriés par des

individus. Donc seul le travail rémunéré - travail salarié ou travail indépendant - est considéré comme une activité digne d’intérêt. Toutes les

autres activités sont considérées comme productrices de rien. Toutes les activités ou les temps essentiels pour la vie des sociétés : « temps

avec les proches », « temps des activités citoyennes et démocratiques », « temps domestique »…sont comptés pour zéro. Dans cette

perspective, la société qui sera capable de mettre sous la forme de biens et services appropriables le plus de choses possibles sera la plus

riche. La société qui consacrera le moins de temps aux activités politiques, citoyennes, familiales, personnelles, domestiques, aux activités de

care, consistant à prendre soin, entretenir, soigner, sera celle qui connaît le plus de progrès ».

Méda, « Quel progrès faut-il mesurer ? », Esprit, 2009

DOCUMENT 11 :

« Le fait de monétariser l'activité productive fait grimper les statistiques du PIB, ce qui ne reflète pas complètement la production réelle.

Dans le cas du travail domestique, si ce travail était rémunéré, c'est à dire si l'on engageait des cuisinières, des bonnes et des gardes d'enfants,

au lieu de dépendre des maîtres et maîtresses de maison, le PIB inclurait ce type de services au titre de la production finale puisqu'ils seraient

achetés sur le marché. Le travail des maîtres et maîtresses de maison n'étant pas rémunéré, il est exclu du PIB ».

Heilbroner & Thurow, Comprendre la macroéconomie, 1981

« Deux types de phénomènes seraient à l’oeuvre derrière cette

apparente indifférence des gens au revenu national : l’habitude et les

comparaisons. Il s’agit de deux intuitions simples : d’une part, les gens

s’habituent à un niveau de vie élevé, au sens où leur niveau d’exigence

s’élève avec leur niveau de vie, si bien que leur satisfaction, qui résulte

de l’écart entre revenu effectif et niveau d’aspiration, reste inchangée ;

d’autre part, la satisfaction que les gens retirent de leur revenu est

essentiellement relative : l’élévation de mon revenu ne me satisfait que

si elle est supérieure à celle des gens auxquels je me compare, mon «

groupe de référence ». En poussant cette dernière hypothèse jusqu’à sa

limite, si la croissance élevait les revenus de tous d’une manière

homogène, elle laisserait tout le monde indifférent ».

Clark & Senik, « La croissance rend-elle heureux ? »,

27 questions d’économie contemporaine, 2008

DOCUMENT 12 :

« En gros, comme l’a montré Jean-Charles Willard, l’économie souterraine peut se décomposer en trois secteurs. Tout d’abord, une activité

productive, mais illicite. Cette part échappe complètement aux comptables nationaux qui ne tentent pas de l’évaluer. Il existe ensuite tout un

pan de l’économie où l’activité est légale, mais non déclarée. Soit parce que les entreprises elles-mêmes ne sont pas déclarées : on parle alors

de travail au noir. Soit parce que l’entreprise est enregistrée, mais qu’elle ne déclare pas l’ensemble de son activité : il s’agit de fraude

fiscale ». Maurin, « Comment construit-on le PIB ? », Alternatives économiques n°143, 1996

DOCUMENT 13 :

« La seconde différence entre le PIB et la niveau de vie dans le pays est que le PIB est « intérieur », dans le sens où l’on cherche à mesurer

les richesses produites sur le territoire intérieur du pays considéré, sans se préoccuper de leur destination finale, et en particulier sans tenir

compte des flux de profits entre pays. Par exemple, un pays dont l’ensemble des entreprises et du capital productif serait possédé par des

actionnaires étrangers pourrait fort bien avoir un PIB très élevé, mais un revenu national très faible, une fois déduits les profits partant à

l’étranger ». Piketty, « Fini le PIB, pour le PNN », Libération, 10 octobre 2009.

DOCUMENT 14 :

« Quelles sont les différences entre le PIB et la richesse du pays ? La première est que le PIB est toujours « brut », dans le sens où il

additionne l’ensemble des productions de biens et services, sans retrancher la dépréciation du capital [et l’utilisation des ressources naturelles]

qui a permis de réaliser ces productions. En particulier, le PIB ne prend pas en compte l’usure des logements et des bâtiments, des

équipements et des ordinateurs, etc. L’Insee réalise pourtant des estimations minutieuses de cette dépréciation, qui sont évidemment

imparfaites, mais qui ont le mérite d’exister. En 2008, le total est estimé à 270 milliards d’euros, pour un PIB de 1 950 milliards d’euros,

d’où un produit intérieur net de 1 680 milliards ». Piketty, « Fini le PIB, pour le PNN », Libération, 10 octobre 2009.

« Le PIB ignore aussi les ponctions que la production opère sur le patrimoine naturel et qui conduisent à la dégradation de l'environnement et

à l'épuisement de ressources non renouvelables. Que les camions polluent l'air des villes n'enlève rien au PIB, mais que Dolorès s'équipe de

la climatisation parce qu'elle ne peut plus rouler les fenêtres ouvertes l'augmente. Que cette climatisation envoie à son tour des gaz à effet de

serre dans l'atmosphère compte pour rien... » Moatti, « PIB: le compte n'est plus bon », Alternatives Economiques n°283, 2009

DOCUMENT 15 :

DOCUMENT 16 :

« Dans ce cadre, le PIB rend aussi de grands services. Somme des valeurs ajoutées de toutes les unités productives sur un territoire donné, il

renseigne sur la manière dont la richesse monétaire est générée, utilisée et répartie. Le PIB et, plus largement, la comptabilité nationale sont

donc des outils indispensables pour comprendre le fonctionnement d'une économie et conduire une politique économique ».

Moatti, « PIB: le compte n'est plus bon », Alternatives Economiques n°283, 2009

Lecture : En 1985, en France, le revenu

disponible national net (RDNN) représente 86%

de la richesse produite à l’intérieur du territoire

français.

Source : OCDE, Comptes nationaux, 2011

Pour comprendre ce document, voici une aide :

1. A partir du document ci-dessous, notez les

différences entre RDNN et PIB.

2. Faites une phrase avec l’étoile en vous

aidant du point 1 et de la lecture ci-dessus.

3. Quel pays correspond au cas cité dans la

phrase soulignée ?

« Le graphique suggère que cette idée, sans être fausse,

n’épuise pas la question. Il révèle une relation croissante, très

nette, entre le revenu par tête et le bonheur moyen subjectif ;

le coefficient de corrélation entre ces deux grandeurs est de

0.73. Cependant, la France est très mal classée par rapport aux

autres pays jouissant d’un revenu par tête similaire. Espagne,

Grande-Bretagne, Belgique, Suède et Finlande sont quasiment

alignés à la verticale au-dessus de la France, ce qui dénote un

niveau de bien-être plus élevé pour un revenu par habitant

semblable. A l’inverse, l’Italie, pour un revenu par tête

identique, connaît un niveau de bonheur moyen déclaré

particulièrement faible ».

Senik, « Peut-on dire que les Français sont malheureux ? »,

PSE Working Paper, 2009

1

/

4

100%