1- Preuves de l`existence des cellules

Biologie 30

Unité 2 :Structure et fonction des cellules

1

Biologie 30

Unité 2

Structure et fonction des cellules

Temps suggéré : 10 heures

Objectifs :

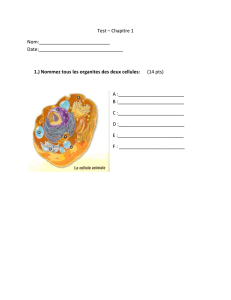

1) Décrire les structures et les fonctions des composantes de la cellule.

2) Expliquer comment s’accomplissent les processus de diffusion, d’osmose et

de transport actif dans une cellule.

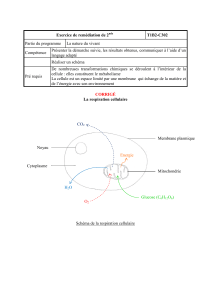

3) Décrire les processus de respiration, fermentation, ainsi que celui de

photosynthèse.

1- Preuves de l’existence des cellules

La cellule a été découverte en 1665 par Robert Hooke. À cette époque,

on utilisait un microscope photonique ou optique. Le principe de ce microscope est

que la lumière traverse l’échantillon ainsi que des lentilles qui permettent de grossir

ce qu’il y a dans l’échantillon. C’est ce type de microscope que nous utilisons en

salle de classe. Malheureusement ce type de microscope a ses limites. Il grossit

jusqu’à 1000 fois et on ne peut pas voir les organites à l’intérieur de la cellule.

«Antoni Van Leeuwenhoek 1632 – 1723 Leeuwenhoek est né à Delft le 24 octobre

1632. A partir de 1654, il y exerce le métier de marchand drapier. Aux environs de

1668, Il réalise son premier microscope et commence ses observations. C'est, dit-on,

en utilisant des perles de verre comme compte-fils qu'il eut l'idée de partir à la

découverte du monde microscopique caché dans les dépôts entre ses dents, dans

l'eau des mares ou dans son sperme. Cette dernière observation fit sensation dans

la bonne société cultivée européenne car personne n'aurait pu imaginer qu'il y a dans

la semence des animaux et de l'homme des "animaux semblables à des têtards."

A partir de 1673 et pendant les 50 années suivantes, il correspondra avec la Royal

Society of London et en devient membre en 1680. Il découvrira les cellules

Biologie 30

Unité 2 :Structure et fonction des cellules

2

sanguines, les spermatozoïdes, des animaux microscopiques comme les nématodes

et les rotifères. En 1689, il démontre la circulation dans les capillaires. En 1702, il

donne la description de nombreux protistes. Il continuera ses observations jusqu'à sa

mort le 30 août 1723.Les instruments qu'il utilisait, étaient très simples : une lentille

formée d'une minuscule bille de verre sertie dans une lame métallique. L'échantillon

était placé sur une pointe métallique, solidaire du support et que l'on déplaçait face à

la lentille pour en explorer le contenu. L'ensemble était tenu très près de l'œil, face à

la lumière, et permettait d'obtenir des grossissements allant jusqu'à trois cents fois.

Un tel procédé permet d'observer des objets de quelques micromètres (1 µm = 1

millième de mm) et est donc suffisant pour observer des cellules qui mesurent, en

général, quelques dizaines de micromètres. Il faut d'ailleurs signaler que si van

Leeuwenhoek a observé et décrit de nombreux types de cellules, il n'a pas réalisé

que tous les êtres vivants sont formés d'un assemblage plus ou moins complexe de

ces unités.» Référence :

http://www.fundp.ac.be/sciences/biologie/bio2001/bioscope/1677_leeuwenhoek/leeuwenhoek.html

Depuis les années 1950, la biologie cellulaire s’est beaucoup dévelopée

grâce au microscope électronique. On utilise un faisceau d’électrons qui balaie la

surface ou passe à travers l’échantillon, au lieu de la lumière. Il existe deux types de

microscopes électroniques. Il y a le microscope électronique à transmission qui sert

principalement à étudier l’infrastructure cellulaire interne et le microscope

électronique à balayage qui est utilisé pour faire un examen détaillé de la surface

d’un échantillon.

**Visionne le film sur la microscopie électronique (Encyclopédie audiovisuelle des

sciences et des techniques réalisé par TFO) durée : 3 minutes

Image : microscope électronique à balayage

«Le microscope électronique à balayage fournit des images en trois dimensions des

surfaces observées. Ce type de microscope est plus petit et moins onéreux qu ’un

microscope électronique à transmission. Il utilise pour former une image les électrons

Biologie 30

Unité 2 :Structure et fonction des cellules

3

secondaires qui sont émis de la surface d ’un échantillon lorsque celui-ci est balayé

par un fin faisceau d ’électrons primaires. Afin de rendre cet échantillon conducteur

pour le flux d ’électrons qui le balaye et optimaliser l ’émission d ’un nombre suffisant

d ’électrons secondaires, un échantillon biologique, après fixation et déshydratation,

doit être recouvert d ’une fine couche de métal lourd.

La membrane de filtration du rein est observée au microscope électronique à balayage. Sur

le panneau de gauche, les fenestrations des cellules endothéliales s ’observent du côté

sanguin, alors que l ’autre côté de la membrane (illustré sur le panneau de droite) est

recouvert des pédicelles formés par les podocytes.»

Source des images ci-dessus:

http://www.fundp.ac.be/sciences/biologie/bio2001/bioscope/micro_elec/micro_elec.ht

ml

Image : microscope électronique à transmission

«Dans sa conception, un microscope électronique à transmission ressemble à un

microscope classique, mais est plus grand, se trouve inversé et doit être couplé à un

système de pompage qui réalise le vide dans la colonne du microscope. Ce vide est

nécessaire pour permettre le déplacement des électrons (qui sinon entrent en

collision avec les molécules de l ’air) et leur permettre de traverser l ’échantillon pour

en établir une image. Le flux des électrons provient du chauffage d ’un filament et de

l ’accélération des électrons libérés par le filament au moyen d ’une différence de

potentiel de 60 à 100 kilovolts. Le flux des électrons peut être focalisé au moyen de

lentilles magnétique situées dans les parois de la colonne du microscope.

Biologie 30

Unité 2 :Structure et fonction des cellules

4

La membrane de filtration du rein est observée au microscope électronique à transmission.

On peut observer du côté des globules rouges (masses homogènes denses aux électrons)

les fenestrations des cellules endothéliales, alors que l ’autre côté de la membrane est

recouvert des pédicelles formés par des cellules appelées podocytes.»

Source des images ci-dessus :

http://www.fundp.ac.be/sciences/biologie/bio2001/bioscope/micro_elec/micro_elec.ht

ml

Théorie cellulaire :

Tous les êtres vivants, plantes, animaux et moisissures, sont constitués de cellules.

La cellule est l’unité d’organisation structurale des systèmes vivants. Cette théorie a

été proposée par un botaniste allemand Mathias Schleiden et son ami Thoedor

Swann.

Pour en savoir plus, tu peux consulter les liens ci-dessous :

Sites à voir pour plus de détails:

http://www.fundp.ac.be/bioscope/1838_schleidenschwann/schleidenschwann.html#E

xp

Histoire du microscope :

http://micromonde.free.fr/histoire/#

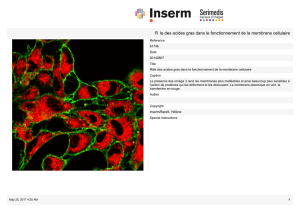

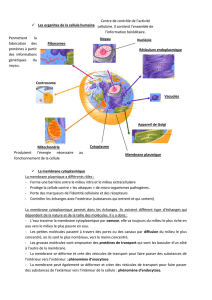

2- La membrane cellulaire

Lecture obligatoire : p. 21 à 24 du livre Biologie 11

La membrane plasmique sépare la cellule de son environnement tout en la

protégeant. Elle laisse passer certaines substances plus facilement que d’autres ce

qui en fait une membrane sélective. En général, les molécules de petite taille

pénètrent plus facilement que les grosses molécules.

Rôle de la membrane :

1) Limite cellulaire

2) Lieu d’échange

3) Lieu de reconnaissance

4) Défense cellulaire

Biologie 30

Unité 2 :Structure et fonction des cellules

5

2.1 Structure de la membrane plasmique :

La membrane plasmique est constituée d’une double couche de lipides appelés

phospholipides. La structure n’est pas rigide. Elle est maintenue ensemble grâce

aux attractions hydrophobes entre les molécules de phospholipides.

Source de l’image : http://biodidac.bio.uottawa.ca/ (une légende a été ajoutée)

Les parties hydrophiles (tête) des molécules de phospholipides restent en contact

avec l’eau, tandis que la partie hydrophobe (queue) est protégée à l’intérieur de la

structure.

2.2 Le modèle de la mosaïque fluide :

En 1972, les biologistes S.J.Singer et G.Nicholson ont proposé un modèle qui tient

compte de la capacité des protéines à avoir une partie hydrophile et une partie

hydrophobe. Selon eux, les protéines sont dispersées à travers la double couche de

phospholipides. Cette disposition des protéines maximise le contact avec la partie

hydrophile des protéines en même temps que la partie hydrophile des

phospholipides avec l’eau, tout en protégeant la partie hydrophobe. D’après ce

modèle, la membrane est une mosaïque faite d’une double couche de

phospholipides où flottent des protéines.

Structure de la membrane cellulaire

Tête hydrophile

Queue

hydrophobe

Attractions

hydrophobes

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

1

/

33

100%