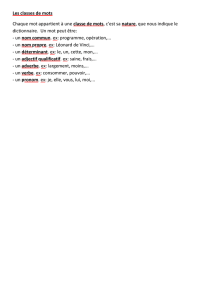

Tout, tous, toutes, etc.

Table des matières

Introduction ...................................................................................................................................... 1

L’accord des participes passés des verbes pronominaux. ................................................................ 1

Tout, tous, toutes, etc. ...................................................................................................................... 3

TOUT, TOUTE, adjectif qualificatif ............................................................................................ 3

TOUT, TOUTE, TOUS, TOUTES, adjectif indéfini. .................................................................. 3

TOUT, adverbe ............................................................................................................................. 4

1.1 Tout + adjectif ou participe passé masculin ........................................................................... 4

TOUT, TOUTES, TOUT, pronom indéfini ................................................................................. 5

TOUT, nom masculin ................................................................................................................... 5

Quoique, quoi que ............................................................................................................................ 6

Tel, telle, tels .................................................................................................................................... 6

Même ................................................................................................................................................ 8

Demi, demie, etc. ............................................................................................................................ 10

Quel que et quelque ........................................................................................................................ 11

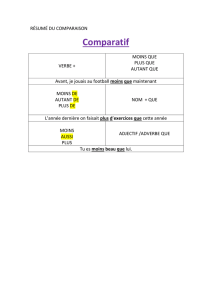

L’accord des verbes avec un nom collectif .................................................................................... 12

L’accord des verbes avec une fraction ou un nombre .................................................................... 12

La plupart de ................................................................................................................................... 13

Ci-joint, ci-annexé .......................................................................................................................... 13

La ponctuation ................................................................................................................................ 13

La virgule ................................................................................................................................... 13

Le point virgule .......................................................................................................................... 14

Les deux points ........................................................................................................................... 14

Les guillemets ............................................................................................................................ 14

Point d’exclamation, point d’interrogation ................................................................................ 14

1

Introduction

Voici le petit document que je vous avais promis. J’espère qu’il vous sera utile. De toute manière,

ne vous en faites pas trop. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous avez fait de grands

progrès depuis votre première dictée! Étudiez bien et tout ira comme sur des roulettes! En cas de

question, écrivez-nous!

L’accord des participes passés des verbes pronominaux.

Ah cette bête noire! Je vous fais le résumé de la règle et du truc… exercez-vous, vous verrez…

c’est bien plus simple qu’il n’y paraît!

D’abord, la règle :

Règle générale : accord avec le sujet

Mais, si le pronom représente le destinataire de l’ « action » du verbe, voir alors s’il y a un

COD :

1. Pas de COD ou COD après le verbe : le participe est invariable

2. COD placé avant : accord avec le COD

Seuls cas particuliers : se rire et se plaire (et leurs dérivés : sourire, complaire, etc.) restent

toujours invariables.

Participe passé suivi d’un infinitif : appliquez la même règle qu’avec avoir : s’il y a un COD

placé avant :

1. s’il est de COD de l’infinitif, le participe passé reste invariable

2. s’il est le sujet de l’infinitif, c’est qu’il est le mot de base du groupe COD du participe, ce

dernier doit donc s’accorder.

2

2

Bon, le truc maintenant.

Vous l’aurez sans doute compris, ce truc sert essentiellement à repérer le destinataire de l’action

dont je vous parlais en #2 de la règle ci-haut.

Pour repérer le destinataire, nous nous demandons : verbe + (pronom)-même? ou verbe+à

(pronom)-même?

*Remarque : Si vous n’êtes pas certains de votre réponse à la question, si vous avez l’impression

que ce pourrait être l’un ou l’autre, essayez de la poser en enlevant le pronom réfléchi, et en

utilisant l’auxiliaire avoir : ils se sont succédé donne ils ont succédé à eux-mêmes. N’oubliez pas,

on cherche un destinataire!

1. Si la réponse est verbe + (pronom)-même, l’accord se fait comme avec l’auxiliaire être. (#1)

2. Si la réponse est verbe +à (pronom)-même, l’accord se fait comme avec l’aux. avoir. (#2)

Exemple 1: Deux heures se sont (écouler) depuis mon réveil.

Question : Elles se sont (écouler) elles-mêmes, ou à elles-mêmes?

Réponse : Elles se sont (écouler) elles-mêmes.

Dans ce cas-ci, nous concluons donc que le pronom n’est pas le destinataire. L’accord se fera

donc comme s’il s’agissait d’un participe passé avec l’auxiliaire être. Ici, le sujet est féminin

pluriel :

Deux heures se sont écoulées depuis mon réveil.

Exemple 2 : Les gentillesses qu’ils se sont (adresser) leur on fait plaisir.

Question : Les gentillesses qu’ils se sont (adresser) eux-mêmes ou à eux-mêmes?

Réponse : Les gentillesses qu’ils se sont (adresser) à eux-mêmes.

Dans ce cas-ci, nous concluons donc que le pronom est bel et bien le destinataire. L’accord se

fera donc comme s’il s’agissait d’un participe passé avec l’auxiliaire avoir. Ici, le COD est

féminin pluriel :

Les gentillesses qu’ils se sont adressées leur on fait plaisir.

3

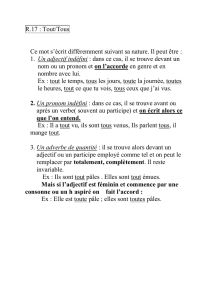

Tout, tous, toutes, etc.

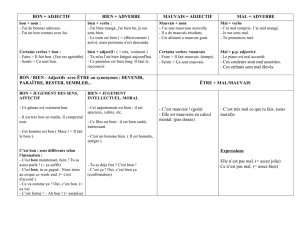

Voici le résumé du tableau que vous pouvez trouver à l’article « tout » du Multi. Pour ne jamais

vous tromper, il s’agira pour vous d’être capables d’identifier la nature du « tout » en question.

TOUT, TOUTE, adjectif qualificatif

1. Complet, entier. L’adjectif détermine un nom au singulier précédé d’un article, d’un adj

démonstratif, d’un adj possessif ou un nom sans article.

3. Le cultivateur labourera tout ce champ et fauchera toute cette prairie.

2. Seul, unique.

Pour tout repas, pour toute nourriture, ils n’avaient qu’un peu de pain.

3. Tout entier.

1. Elle était toute à sa recherche.

4. Au plus haut point.

Ce paysage est de toute beauté.

TOUT, TOUTE, TOUS, TOUTES, adjectif indéfini.

1. Tout, toutes. Sans exception.

Tous les murs de cette maison sont blancs, toutes les portes sont rouges.

2. Tout, toutes. Chaque.

1. Ce médecin opère tous les vendredis, toutes les semaines. (*et non à toutes les semaines!)

3. Tout, toute + nom sans article. N’importe quel.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%