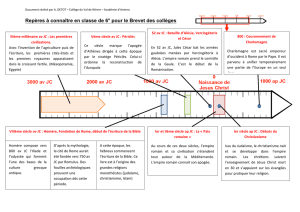

Le Limes romain, la Grande Muraille de Chine et le

Le Limes romain, la Grande Muraille de Chine et le souffle des empires

L’Empire Romain connut sa plus grande expansion en 116 après J.-C., sous le règne de l’empereur

Trajan. Ce chef romain réussit, en effet, à conquérir l’Arménie et la Mésopotamie, jusqu’à Ctésiphon, la capitale

de l’Empire Parthe. La domination de Rome s’étalait donc à l’époque sur trois continents : l’Europe, l’Asie et

l’Afrique. Romain était l’ordre de l’ancien monde, romaines les voies de communication, romain le système

économique et diplomatique qui reliait entre eux des peuples aux cultures extrêmement différentes. Mais

pourquoi l’expansion de Rome s’arrêta donc en si bon chemin ?

L’élan expansionniste de Rome ne s’arrêta pas à cause d’une confrontation avec des peuples

particulièrement doués sur le champ de bataille. Pendant une grande partie de son histoire, les limites de

l’Empire Romain furent tracées sur les lieux d’affrontement avec des armées qui ne se battaient pas de façon

traditionnelle, mais qui préféraient plutôt dresser des embuscades inattendues, suivies par un rapide retrait.

Comme a écrit Luttwak dans son livre La Grande Stratégie de l’Empire Romain : « Les Romains eux-mêmes ne

pouvaient utiliser efficacement leur forces contre des nations constituées par des guerriers qui habitaient

éparpillés dans les campagnes et dont les forces ne dépendaient pas de la survie d’une structure économique

et sociale fondée sur les villes. Il y avait donc une raison technique et militaire à la base des limites

géographiques de l’expansionnisme de l’empire. Ces limites n’étaient pas simplement dues à des questions de

place, de distance ou de population ; il s’agissait plutôt de limites de type qualitatif et, bien plus important,

elles concernaient en même temps la diplomatie coercitive et la guerre. C’est pour cette raison que les

Romains ne pénétrèrent jamais dans la zone semi-désertique de l’Afrique septentrionale, dans les régions

d’Europe Centrale encore couvertes de forêts, dans les plaines de l’Ukraine moderne, dans le haut plateau

aride de l’Iran ou dans les déserts d’Arabie

1

».

Environ deux siècles avant Trajan, Marcus Licinius Crassus, dans sa tentative de gagner du prestige vis-

à-vis des deux autres triumvirs, Jules César et Pompée le Grand, essaya de vaincre les Parthes, dont le règne

s’étendait de l’Iran moderne jusqu’à l’Afghanistan. Crassus fut impressionné par la tactique militaire de cette

population du Proche Orient, qui consistait en des attaques éclaires éphémères par ses chevaliers et ses

archers à cheval. Il pensait par contre que ces sorties n’étaient pas dictées par une finesse militaire, mais

uniquement par de la couardise. En réalité, les attaques des Parthes furent extrêmement efficaces et

affaiblirent la résistance des Romains, jusqu’à leur déroute dans la seule bataille rangée, celle de Carrhes, en 53

av. J.-C.

Crassus paya sa défaite avec la mort sur le champ de bataille. Ce fut la tragique conclusion d’un dessein

militaire mû par l’ambition et la convoitise qui s’éloignait de façon substantielle des préceptes stratégiques

propres de l’Empire Romain. Les campagnes de conquête et les guerres menées par Rome ne se fondaient pas

sur le courage de l’armée ou sur l’héroïsme des guerriers : leur principe fondamental était emprunté « à la

méthode et à la prudence » (toujours Luttwak). L’organisation, la préparation et la gestion avisée des

ressources étaient les clés de leur succès militaire.

On comprend mieux avec ces bases le sens du rapport des Romains avec l’espace : l’expansion était

motivée par l’intérêt et le calcul et, contrairement à l’attitude des multinationales modernes, la croissance

s’arrêtait quand les coûts de l’annexion dépassaient les bénéfices. Les professeurs du lycée qui, en observant le

Limes européen, nous disaient que les Romains s’étaient trompés en ne repoussant pas leur frontières jusqu’à

la partie la plus étroite du continent, qui joignait idéalement l’actuelle Odessa à Kaliningrad, avaient tort. Se

1

Luttwak, Edward N. (1976), La Grande Stratégie de l’Empire Romain, Economica.

limiter aux rives du Danube était une attitude dictée par la règle de la prudence et de l’intérêt ; dompter les

populations de la Germanie n’aurait desservi aucun but stratégique et aurait été bien trop onéreux. C’est pour

cette même raison qu’en Bretagne on préféra bâtir la frontière fortifiée du « Mur d’Hadrien », longue 118

kilomètres, plutôt que de stabiliser le « Mur d’Antonin », plus au nord et long seulement 59 kilomètres.

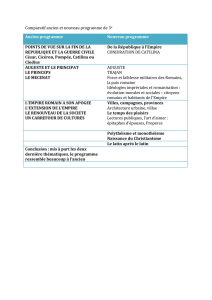

L’essence du rapport des Romains avec l’espace s’exprimait également dans la structure des frontières,

qui évolua progressivement au fil des siècles. Sous le système « Julio-Claudiens », en gros d’Auguste à Néron,

on atteignit le niveau militaire minimum, avec une armée composée vingt-cinq légions seulement. Il n’existait

pas de frontières armées comme on pourrait les imaginer aujourd’hui et la sécurité était garantie par un réseau

d’« états clients » qui étaient récompensés par leur fidélité à Rome. En cas d’émeutes ou d’invasions d’une

certaine importance, les légions mobiles interceptaient l’ennemi à l’intérieur même du territoire de l’empire.

Ce fut seulement avec la successive dynastie des Flaviens que démarrèrent les grands travaux de

fortification des frontières. Toutefois, l’élévation des murailles et des tours de garde n’arrêta pas le

développement des stratégies romaines : dans un premier temps, la force de frappe militaire consistait dans la

capacité des milices de sortir des frontières armées et d’intercepter les ennemis à l’extérieur. Progressivement,

surtout lors de la « grande crise du 3ème siècle », la tactique se mua en une sorte de défense « en profondeur »,

avec un système de protection « intérieur » pour la surveillance des principaux axes de communication et des

agglomérations.

Pendant ce long parcours, ce ne fut pas seulement la conception militaire que Rome avait d’elle-même

qui changea, mais également son rapport avec les « états clients ». Le succès de la plus importante ville-état de

l’antiquité fut rendu possible aussi grâce à sa capacité de créer une « structure économique » interculturelle,

qui la transforma en un « empire hégémonique ». Ce fut justement la croissance des anciens « états clients »

qui commença à représenter la principale menace pour la sécurité des populations romaines des frontières.

Une des raisons qui motiva la métamorphose progressive de l’approche défensive en stratégie de fortification.

Aujourd’hui, on pourrait dire que la Rome républicaine, et, en partie, celle impériale, fondaient leur

pouvoir non seulement sur la force, mais également sur le « soft-power ». Si les frontières furent par la suite

« armées et surveillées », cela dépendit de causes internes et externes. Les luttes de pouvoir pour le contrôle

du siège impérial obligeaient fréquemment à rappeler les troupes des périphéries pour les affecter à des

batailles sur le front interne ; au-delà du Limes, on craignait que des nouveaux « états clients » puissent devenir

trop forts, en remettant en question le pouvoir et l’intégrité de Rome.

Ce fut à ce moment-là qui naquit le premier concept historique d’« empire territorial », concept qui a

par la suite caractérisé le rapport de beaucoup d’autres puissances nationalistes avec l’étranger.

On compare souvent la Chine à l’Empire Romain justement pour cette caractéristique de la

territorialité. La Grande Muraille était non seulement une ambitieuse ouvre architecturale, mais également la

réalisation matérielle d’une attitude politique. Dès les premières palissades érigées au 5ème siècle av. J.-C. et

jusqu’aux immenses fortifications de la dynastie Ming (1368-1644), l’idée chinoise était celle de séparer le

territoire contrôlable de celui habité par des tribus indomptables, d’origine mongole ou manchoue. En citant

encore une fois Luttwak, on peut employer à propos de cet aspect historique chinois une description relative

au système frontalier romain sous la dynastie des Flaviens : « […] les méthodes de planification utilisées par les

Romains dans les zones frontalières nécessitaient que les habitants et le territoire fussent adaptés à

l’établissement et au développement, de façon à permettre une sorte d’auto-romanisation volontaire de la

part d’une population fleurissante, en réponse à l’introduction des idées et des produits manufacturés

romains. D’autre part, du point de vue diplomatique, il était nécessaire que les peuples qui vivaient au-delà des

frontières fussent sensibles aux menaces et aux suggestions exercées par le système romain de contrôle

indirect

2

».

Si on veut comparer le progrès stratégique de l’Empire Romain avec celui de la Chine, on ne peut par

contre pas adopter une théorie « déterministe » du développement. Il n’est pas dit qu’une phase hégémonique

(ou, selon notre définition, de « soft-power ») soit suivie par une « territoriale » (qu’on devrait donc définir

comme « hard-power »). Il s’agit plutôt de phases qui s’alternent pendant les cycles de longue haleine des

empires.

L’hégémonie permet des périodes de conquête, parce qu’elle ne se fonde pas sur des frontières

tracées dans la pierre. La territorialité représente quant à elle le sommet de l’expansion, c’est-à-dire le

moment où la complexité du système extérieur dépasse celle du système intérieur. La muraille définit une

frontière et permet donc de se concentrer sur la situation domestique, jusqu’à la reprise de l’expansion.

Il est évident que, pour un empire, les deux aspects de l’hégémonie et de la territorialité coexistent, car

l’un n’exclut pas l’autre ; il faut toutefois imaginer le « Souffle des Empires » comme étant caractérisé par des

phases qui voient une des deux caractéristiques prévaloir sur l’autre, pour ensuite décliner et laisser la place à

sa concurrente. La territorialité renferme dans ses frontières ce que, pour l’empire, peut être défini comme

l’« idée politique nationale », c’est-à-dire l’ensemble de toutes les cultures qui partagent une même idée

culturelle – et donc économique et sociale – compatible.

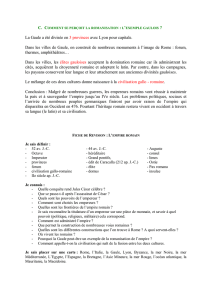

La Chine moderne est passée d’une phase de « territorialité », prédominante jusqu’à l’arrivée de Deng

Xiaoping, à celle d’une plus importante expansion de sa prétention hégémonique, grâce à l’outil de la « guerre

économique

3

». Ce n’est pas une stratégie « nouvelle » : elle a, en effet, caractérisé le développement des

grands « cycles d’accumulation du capital » de l’époque moderne et contemporaine, dictant les possibilités de

naissance de la Venise des marchand, des Pays-Bas, de l’Empire Britannique et des Etats-Unis

4

.

Deng a représenté la fin du « colonialisme interne » de la Chine : en 1978, le processus de

nationalisation Han était pratiquement conclu et le territoire chinois était devenu une zone de compétence

semi-exclusive de l’ethnie centrale. Avec la fin de Mao, avait aussi disparu la tension civile qui découlait du

contraste entre la désormais chétive opposition du Kuomintang et le Parti Communiste. Le système national

domestique était revenu à un niveau de complexité gérable ; au-delà de la Grande Muraille, les opportunités

offertes, dans un premier temps par la crise soviétique et, ensuite, par la fin de la Guerre Froide, furent des

exhortations à l’expansion.

La Chine, dans son rôle d’empire socialiste, a été plus chanceuse que son homologue soviétique.

Moscou a vécu sa phase de complexité interne jusqu’en 1937, l’année « de la terreur et du rêve », quand le fou

lucide Staline transforma Moscou et tout le pays en un système parfait pour la persécution des dissidents et

pour le développement d’un idéal « utopique d’une nouvelle société

5

». La phase d’expansionnisme se

prolongea pendant les courtes et très violentes années de la deuxième guerre mondiale, en refaisant ensuite

2

Luttwak, Edward N., op. cit.

3

Pour éviter de citer l’omniprésent Luttwak (Luttwak, Edward N. (1990), From Geopolitics to Geoeconomics. Logic of

Conflict, Grammar of Commerce, The National Interest), nous vient en aide l’école française des années 1990 : Esambert,

Bernard (1990), La guerre économique mondiale, Olivier Orban ; et Harbulot, Christian (1992), La machine de guerre

économique, Economica.

4

Braudel, Fernand (1986), Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, Armand Colin ; et aussi

Arrighi, Giovanni (1996), Il lungo XX secolo: denaro, potere e le origini del nostro tempo, Il Saggiatore.

5

Schlögel, Karl (2010), Terror und Traum, Fischer Taschenbuch Verlag.

régulièrement surface seulement pendant de courtes périodes, jusqu’à la catastrophe de l’intervention en

Afghanistan dans les années 1980. L’URSS dut se confronter à la stratégie impérialiste américaine le long de ses

propres frontières, en une globalisation du conflit qui réduisit les prétentions de Moscou dès 1945.

Beijing n’as pas rencontré sur son chemin récent ce genre de limites et sa croissance se poursuit sur

tous les continents.

Arrivés à ce point, on pourrait se demander si le développement d’un « empire commercial » ait un

sens. Le principe, comme pour la territorialité, est que le développement sur des nouveaux marchés a un sens

tant que les avantages dépassent les coûts. Beijing, de ce point de vue, est une réalisation ultérieure des grands

cycles d’accumulation du passé, mais de façon bien plus évoluée

6

. Le grand Empire Britannique a été critiqué

par les historiens marxistes pour ses concepts de domination et de vexation ; mais il a été également

désapprouvé par les libéraux, car « […] le fait que l’impérialisme ait déformé le marché – en se servant de tout,

de la force aux tarifs préférentiels, pour le modeler à l’avantage de la mère patrie – a également desservi sur le

long terme l’économie britannique

7

».

Les Etats-Unis ont résisté à la tentation de coloniser le territoire ou, du moins, de le faire à la façon

anglaise. Washington a stimulé la croissance d’économies démocratiques, libérales et intégrées, afin de

protéger les frontières claires en Europe et en Asie (voir, par exemple, son soutien au Japon) ; là où les

frontières n’étaient pas clairement définies, comme au Moyen-Orient ou en Afrique, il a financé la croissance

d’« états clients », en récompensant le chef de la tribu du moment, qu’il s’appelle Reza Pahlavi (en Iran) ou

Hosni Moubarak (en Egypte).

La Chine contemporaine n’impose pas de modèles politiques à ses principaux partenaires commerciaux

et elle se limite à créer un système de « protection économique » avec les réalités étrangères. La cohésion du

système politique interne, incarnée par l’hyper-conservateur Parti Central, permet de gérer l’expansion

extérieure sur la base d’un concept « prudent et administratif » plutôt qu’« héroïque et éphémère ». C’est sur

la stabilité domestique que se fonde le pouvoir extérieur ; et les objectifs internationaux prennent appui sur les

nationaux. La pulsion à la croissance impériale est offerte par des idéaux qui outrepassent l’économie : c’est

l’idée d’exceptionnalisme, soit-il anglais, américain ou chinois, qui crée l’anxiété de conversion du monde ;

l’économie n’en est que l’instrument.

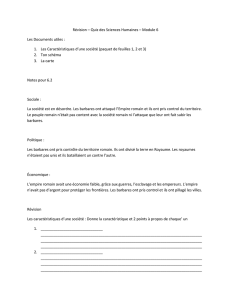

Il n’est pas crédible de penser que la logique du « désintérêt » chinois pour les questions politiques des

autres puisse représenter l’axe de travail sur le long terme des relations de Beijing avec le reste du monde. Cela

est possible uniquement pendant la phase « expansive » de l’empire. Au fil des années, d’autres risques

apparaitront : qu’on le veuille ou pas, des significations politiques sont attachées aux marchandises échangées.

Beijing fait de la politique quand, en marge de la crise de 2008, injecte des milliards de dollars pour revitaliser

l’industrie énergétique de Moscou, au cœur de l’économie russe. Beijing fait de la politique en étant aussi

timide dans ses critiques vis-à-vis de l’Iran et de la Corée du Nord pour leurs respectives ambitions nucléaires.

C’est également un fait politique le soutien de la Chine à Robert Mugabe dans son rôle très discuté de

président du Zimbabwe.

Si l’on prend tout cela en considération, on peut conclure que la Chine n’est, en réalité, pas encore un

empire, mais seulement une force nationale en pleine phase de conquête. Elle deviendra un empire seulement

6

Braudel et Arrighi soulignent comme les grands cycles d’accumulation ne devraient pas être interprétés de façon

« séquentielle », mais nous ne pouvons pas nous abstenir de remarquer comme chaque réalisation impérial-capitaliste ait

repris des aspects des cycles précédents, en les peaufinant et en les exprimant à nouveau. Ceci a été surtout vrai pour le

passage du cycle britannique à celui américain et cela arrive de nouveau pour le passage au cycle chinois.

7

Ferguson, Niall (2003), Empire. How Britain Made the Moderne World, Allen Lane.

si elle réussira à imposer un système de valeurs et de notions sociales, économiques et politiques. Si elle

acceptera la responsabilité d’être un empire.

Aujourd’hui, sont déjà à l’œuvre certaines dynamiques qui pourraient contraindre Beijing à revenir à

une phase territoriale. Les conflits intérieurs sont en augmentation et, de plus, il y a des zones où l’idée

nationale est en déclin. La frontière russo-chinoise, lieu d’affrontements très violents pendant les derniers

siècles, pourrait être la première à vaciller dans le cas d’un retour à la territorialité. Pendant la dernière période

de vie de l’Empire Romain, les troupes en garnison le long du Limes germanique avaient désormais acquis la

physionomie et l’aspect culturel des tribus barbares, avec des légionnaires blonds et bien plus hauts que leurs

collègues romains. En Chine, à cause des décennies de politique de l’« enfant unique », il y a aujourd’hui une

majorité d’hommes ; à la frontière avec la Russie, cela a encouragé les unions transnationales.

A l’Ouest de la Chine, la population ouïgoure du Xinjiang est de moins en moins attirée par le modèle

central et l’« avantage attendu de la rébellion » est en train de dépasser celui de la fidélité. La Chine, pour le

moment, est un « empire » seulement à l’intérieur de ses frontières et ces signaux suggèrent que dans ce

domaine Beijing soit déjà revenu à la territorialité (si jamais il en était sorti).

D’autres pays, considérés comme des « états clients », sont en train d’apprendre des Chinois

l’organisation du travail et la productivité. Même les Etats-Unis sont en train de se réorganiser et essayent de

s’intéresser de moins en moins aux questions politiques d’autrui, en rêvant de plans pour la renaissance des

exportations.

La circularité entre hégémonie et territorialité peut être interrompue si des éléments destructeurs de

ce type se produisent. C’est pour cette raison que l’Empire Chinois, pour démontrer d’être tel, devra les

affronter.

Le monde externe à la Chine est en train de redevenir plus complexe par rapport aux années 1990 et

c’est pour cela que les apparats internes de Beijing doivent être capables de répondre avec des réformes. Le

modèle dirigiste du Parti Central a été un succès dans un système fragmenté – comme celui de l’après 1989 –

mais maintenant la Chine va être soumise à des nouvelles impulsions. Comme dans la Rome antique, ces

impulsions pourraient se traduire en des tentations de lutte entre factions et groupes de pouvoir, en amenant

ainsi le pays à la désagrégation. Ou, au contraire, elles pourraient inspirer la naissance d’une Chine nouvelle qui

colorera de rouge une grande partie du monde. Ou peut-être que le système a conduite étatique réussira à lire

correctement la situation et à conserver l’avantage national : il s’agirait, dans ce cas, d’un réel changement

d’époque. Mais nous, vieux européens, au fond, nous ne croyons pas que cela soit possible.

Stefano Casertano (Rome, 1978) est professeur de politique internationale à l’Université de Potsdam, en

Allemagne, MBA de la Columbia University et Ph.D. de l’Université de Potsdam. Depuis 2011, il est Senior

Fellow du think tank allemand BIGS. Son domaine de prédilection est l’histoire des rapports entre les grandes

puissances depuis l’après-guerre, en particulier dans le secteur de l’énergie.

Il est l’auteur d’une trilogie sur la géopolitique énergétique qui sera complétée en 2011. Le premier volet de la

série a été « Sfida all'Ultimo Barile » (Brioschi Editore, 2009), soit Défi au Dernier Baril, une histoire de la guerre

froide pour le contrôle du pétrole de 1945 à nos jours. En 2010, ce travail a été développé par la publication de

« Oro Blu » (Fuoco Edizioni), Or bleu, ouvrage dédié aux rapports énergétiques entre Chine, Russie et Europe.

Et cette année sortira donc « La Guerra del Clima » (Francesco Brioschi, 2011), La Guerre du Climat, analyse de

6

6

1

/

6

100%