De 478 à 88 av - Treks

Approches tranversales séance 4 :

De 478 à 88 av. J.-C. les contextes géographiques,

politiques et institutionnels (les cadres généraux de

l’histoire de la période). UTM.

Introduction

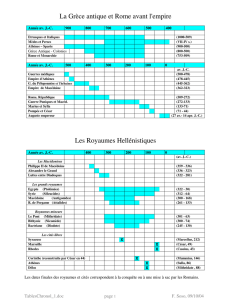

Il s’agit d’étudier les rapports entre l’économie et les sociétés. Des deux dates

définissant la période : 478 at 88 av. J.-C. proviennent les difficultés majeures de la longue

durée et de la diversité des sociétés grecques, ceci en raison du changement des puissances

dominantes, des activités politiques et institutionnelles. [Il est nécessaire de présenter dans

sa diversité et son unité cette période tout en maîtrisant les cadres généraux]. On passe

d’une structure dominante la cité à une autre les royaumes hellénistiques pour finir par la

dernière Rome. Mais dans cela il y a une omniprésence de la cité grecque, même Rome ne

cherche pas à briser ce cadre elle se contente de le contrôler.

1. Les facteurs de l’unité méditerranéenne égéenne

Ils sont de trois ordres : géographiques, politiques et culturels. Le premier est que la

Méditerranée est une entité maritime. La mer est un facteur de lien vital entre les territoires.

Cependant les terres ont leurs caractéristiques propres. La limité du monde méditerranéen est

celle de l’olivier et de la vigne. La division de la Méditerranée en plusieurs aires découle de la

finalité assigné à l’histoire économique des sociétés anciennes au 19e s. l’histoire économique

doit être étudiée à différentes échelles. On en distingue trois : la Méditerranée dans son

ensemble, le niveau régional et la cité. Il est important de tenir compte de l’histoire politique

un élément essentiel pour appréhender la construction et la disparition des réseaux et des

régions en Méditerranée ainsi que la motivation des acteurs.

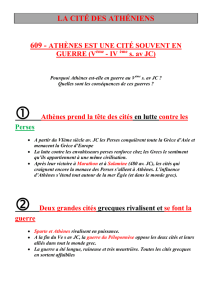

On constate l’omniprésence d’une forme originale la cité

1

la polis, définissant toute

communauté souveraine de citoyens, entièrement indépendante et régie par des lois. Par polis

on désigne la cité-Etat en Grèce antique, c'est-à-dire une communauté de citoyens autonomes,

de métèques et d'esclaves. Pour les grecs, la cité préexiste à l'homme. À titre d'exemple, la

cité d'Athènes n'existe pas en tant que telle : c’est la cité des Athéniens, tout comme Sparte est

la cité des Lacédémoniens. La notion de polis recouvre trois réalités superposables. C’est une

donnée sociale, comprise comme une communauté d'ayant droits, libres et autonomes,

fortement structurée : le corps des citoyens. Une donnée spatiale, un site qui noue de manière

insécable une ville à son territoire et un écosystème. Un État souverain, doté de pouvoirs

régaliens, qui joue un rôle sur la scène internationale. La première des caractéristiques de la

cité réside dans la souveraineté partagée par l’ensemble de tous les citoyens

2

, réunis à

intervalles réguliers en une assemblée

3

, qui désigne les magistrats de la ville, décide de la paix

1

L’espace grec 150 ans de fouilles de l’école française d’Athènes, Paris, EFA, 1996

ROUSSET D., "les frontières des cités grecques. Premières réflexions à partir du recueil de documents

épigraphiques", Cahiers du Centre Gustav Glotz 5 (1994), p. 97-126.

BRUNET M., éd., Territoires des cités grecques BCH Suppl. 34 (199) et "le paysage agraire de Délos dans

l’antiquité", Journal des Savants (1999), p. 1-50.

2

Est considéré comme citoyens tout homme adulte né de parents citoyens eux-mêmes. VATIN Cl., Citoyens et

non citoyens dans le monde grec, Paris, SEDES, 1984.

3

Ecclesia

et de la guerre et fournit les membres du conseil

1

chargé d’expédier les affaires courantes. La

cité se caractérise également par son souci d’indépendance, aucun lien politique de

subordination à l’égard d’un autre État n’est en effet admis. Cette exigence absolue

d’indépendance a empêché toute union durable au sein d’une fédération permettant de réaliser

l’unité du pays. L’émiettement politique est la règle dans le monde grec antique. La défense

de l’indépendance exige. C’est là une troisième particularité de la cité antique, la soumission

totale des citoyens, la cité antique est une fin en soi qui ne signifie pas pour autant arbitraire,

l’obéissance que doit le citoyen est celle qui est dictée par les seules lois de la cité. La cité

grecque, par l’estime dans laquelle elle tient l’activité politique, par le souci de son

indépendance, et par le dévouement exigé de ses citoyens, a exercé sur la pensée politique une

fascination constante. Le gouvernement de la cité est aux mains des citoyens à qui la

constitution a donné le pouvoir de l'exercer. La cité est là ou se trouvent les citoyens comme à

Salamine ou à Samos quand les citoyens refusent un coup d’état et déclarent constituer la cité.

Comme le formule Aristote dans La Politique, la cité est groupe d'animaux politiques réunis

par un choix

2

de vie commune. Cette vie commune est assurée et consolidée par la référence à

un même passé mythique, à des héros communs, à des rites et des lois intégrées et partagées.

L'organisation de la cité est diverse, mais relève de trois principaux types de constitution :

l'Oligarchie, la Tyrannie et la Démocratie, par ordre d'apparence. Ceux-ci évoluent, le but

étant pour les Grecs de définir la meilleure politeia, concept qui allie la citoyenneté au mode

d'organisation de la cité, deux choses sensiblement liées pour les Grecs.

Les cités se construisent lentement, par synœcisme

3

. L'évolution est différente selon chaque

cité. Petit à petit, la transmission par héritage du terroir provoque des inégalités, des tensions,

dans un modèle encore peu affirmé. C'est une des causes du mouvement de colonisation qui

apparaît au milieu du 8e siècle av. J.-C. Des grecs partent d'Eubée, puis de l'ensemble de

l'espace grec, pour aller fonder des cités, comme à Marseille ou Cyrène. À chaque fois, un

centre urbain émerge. Le territoire était divisé en trois entités : l’astu, avec les édifices publics

et l'habitat, la chôra, qui réunissait les villages nommés komai ainsi que les terres arables. La

troisième et dernière unité est l'eschatia, région couvrant les montagnes et les terres de faible

rapport. Les remparts marquaient la limite entre agglomération et campagne. Ils avaient une

valeur symbolique de puissance et d'indépendance. Dans les cités a proximité de la mer, il y a

aussi parfois la paralia

4

. L'ensemble constituait le territoire poliade. À noter qu'une cité n'a

pas toujours de centre urbain, comme Sparte. Celui-ci est souvent établi selon des axes de

circulation, comme à Megara Hyblaea, voire selon un plan en damier au Pirée, plus évolué et

plus tardif, que la tradition attribue à Hippodamos de Milet. Il contient une forteresse ou

acropole parfois à l'extérieur et une place du marché l’agora. Cette dernière est le centre de la

cité, y concentre tous ses caractères : politiques, religieux et commerciaux, à tel point que son

absence marque pour Aristote un trait de barbarie. L'Acropole a une fonction religieuse, elle

est fortifiée, mais n'est plus le siège du pouvoir politique depuis le 6e siècle av. J.-C. Au

5e siècle av. J.-C., certaines sont abandonnées, transformées en poste de garde.

La philosophie antique a cherché à définir les critères auxquels devait satisfaire la cité idéale :

une grande partie de l’œuvre de Platon ou d’Aristote est consacrée à cette réflexion politique.

Marqué par les turbulences politiques de son temps et par la condamnation à mort de Socrate

dont il avait été l’élève, Platon expose dans la République les moyens d’atteindre la cité

idéale. Selon lui, la cité idéale est la cité juste, c’est-à-dire celle qui attribue les statuts sociaux

en fonction des compétences propres aux individus, chacun selon sa nature doit s’acquitter

1

Boulè

2

Proairésis

3

L’association de plusieurs villages proches en un centre commun, souvent ce lieu est dominé par une colline,

qui devient forteresse.

4

La côte et le port

d’une tâche unique : l’individu chez Platon est au service de la totalité. Par un système

d’éducation étroitement codifié, il convient de sélectionner les individus en fonction de leurs

qualités et de les ranger en trois classes différentes : les artisans, en charge des problèmes

économiques, les guerriers, responsables de la défense de la cité, et les classes supérieures,

dotées d’une sagesse qui les rend aptes à gouverner. Afin de constituer une grande famille

unie, les membres de ces classes supérieures doivent vivre sans travailler et en communauté

complète de biens, de femmes et d’enfants : par le communisme des femmes, des enfants et

des biens, Platon espère détruire cet écran qui se dresse entre la famille, le citoyen et l’État.

Cet ordonnancement idéal de la cité, tel que l’imagine Platon, n’est que la projection dans

l’ordre social de la structure de l’âme : de la même manière que l’âme se divise en trois

parties, qui correspondent à autant de vertus, la cité doit être divisée en trois classes : alors

seulement l’équilibre de l’âme trouvera son équivalent dans l’équilibre de la cité. Aristote

définit la cité comme la communauté qui apporte le bonheur aux citoyens, qui permet

d’obtenir le bien commun. Mais, à la différence de Platon, Aristote, pourtant son élève, estime

dans la Politique qu’il n’existe pas de système politique parfait en soi ni de règles optimales

de vie en société. Alors que Platon définit sa cité par référence au monde des Idées, Aristote

considère qu’il n’y pas lieu de séparer forme et matière. Il récuse également le

communautarisme platonicien : la famille notamment, lieu de production et d’éducation,

cellule de base de la société, doit être maintenue dans son intégrité.

Les cités sont totalement indépendantes, mais se reconnaissent d'une même culture.

Cette lente formation est restituée par les récits homériques, qui ont évolué à travers le temps

et renvoient à un cadre matériel mycénien, et des structures politiques des siècles obscurs.

Chaque grec défend son territoire, sa cité mais en même temps se ressent en tant qu’hellène

issu d’une même origine et parlant la même langue. A l’époque hellénistique celle-ci se

confond avec le dialecte attique et devient une langue commune la Koné. Les hellènes ont les

mêmes dieux reconnus et vénérés dans les sanctuaires panhélleniques. Ils ont des mœurs et

des coutumes identiques. On est grec ou hellène par antinomie avec les barbares. Le barbare

c’est celui qui ne parle pas grec. Cette opposition est une conséquence des guerres médiques,

elle n’existait pas avant. Elle est due à l’idéologie athénienne qui ainsi justifie son hégémonie.

Elle est de nature culturelle et non raciale. Tout barbare peut devenir grec s’il le désire et se

conforme aux usages et à la langue grecque. Dans leur propre langue, les grecs ne se sont

jamais appelés eux-mêmes "grecs" ce mot vient du nom que les Romains leur donnèrent :

graeci. A l’époque homérique, ils sont connus comme Achéens, nom qu’ils portent dans les

poèmes homériques. A l’époque hellénistique, le terme "hellènes" devint le nom collectif

désignant les grecs. Ce qui fit dire à Hérodote : Nous appartenons à la même race, nous

parlons la même langue et nous honorons les mêmes dieux, avec les mêmes autels et les

mêmes rituels et nos coutumes se ressemblent. Civilisation commune ne veut pas dire identité

absolue mais quelle que soit la période historique, le monde grec fut uni par les coutumes, la

religion, la langue, l’athlétisme et la culture et c’est dans ces domaines que l’on peut parler

d’un panhellénisme authentique existant dès l’époque archaïque. Certes, il existait des

différences de dialectes, d’organisation politique, de culture ou de morale mais aux propres

yeux des Grec ces différences étaient mineures comparées au substrat commun dont ils étaient

conscients. Dans la Grèce classique, le terme de culture

1

avait une connotation à la fois

morale, sociale et politique. Cette éducation impliquait un même idéal de perfection et

d’émulation, au physique comme au moral. Cet idéal était commun à toutes les cités, sauf à

Sparte et en Crète, où la paideia comportait des particularités. Du point de vue politique, cette

paideia aboutissait à la reconnaissance de valeurs acceptées par tous les Grecs : l’égalité

2

, la

1

Paideia

2

Isonornia

justice

1

, l’indépendance

2

. L’égalité des droits est apparue en plusieurs points du monde grec,

depuis la seconde moitié du 6e s, par exemple à Argos, à Corinthe, dans l’Athènes de

Clisthène et dans celle de Périclès. Peu d’ouvrage ont eu une telle emprise pendant des siècles

sur une nation que les récits homériques sur les Grecs. Platon se plaignait qu’il y eût des

Grecs pour croire qu’Homère a été l’instituteur de la Grèce. Selon Hérodote, c’est Homère qui

a fixé pour les Grecs une théogonie, qui a attribué aux dieux leurs qualificatifs, partagé entre

eux les honneurs et les compétences, dessiné leurs figures.

2. La Diversité des structures politiques (éléments de

différence entre la Grèce continentale, la mer Egée et

l’Asie mineure.

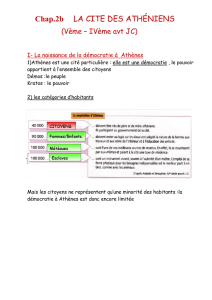

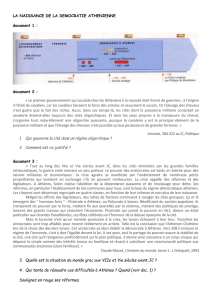

Le Démos ou groupe de citoyens est souverain. Les citoyens exercent une primauté

absolue sur les autres groupes sociaux que sont les femmes

3

, les métèques et les esclaves

4

mais ne sont pas le groupe dominant en nombre. A Athènes on compte en 317 av. J.-C.

25 000 citoyens pour 200 à 400 000 esclaves. Ce nombre conséquent d’esclave est un

révélateur de la richesse et de la puissance économique de la cité.

Les citoyens, d'après le principe de l'isonomie, sont égaux par et devant la loi. Ils ont leur part

de responsabilité dans les décisions de la cité. Chaque affaire doit être débattue par les

citoyens. Ils participent aux organes du pouvoirs par tirage au sort. Ils ont comme prérogative

d’exercer des magistratures annuelles non rémunérées, ce qui fait que seuls les citoyens aisés

en réalité peuvent y prétendre. On vérifie leur richesse au début et à la fin des magistratures

pour éviter tout enrichissement frauduleux. L'Ecclésia, l'assemblée du peuple, vote les lois.

Elle siège sur la Pnyx. Le système de vote est à main levée. Il suffit de la majorité pour qu'une

loi soit acceptée. Il s'agit donc d'une démocratie directe. L'Assemblée, pour se prémunir des

risques de la tyrannie, peut recourir à l'ostracisme.

La le Conseil des 500, propose les lois à l'Ecclésia. Les bouleutes sont tirés au sort à raison de

50 dans chaque tribu. Ils se réunissent sur l'Agora. 700 magistrats, dont 10 archontes et 10

stratèges, forment le pouvoir exécutif. Les archontes s'occupent des affaires internes :

organisations, affaires judiciaires, règlements, etc. Les stratèges commandent l'armée. Ils sont

élus à main levée par l'Assemblée chaque année, et peuvent être réélus. L'Héliée, le tribunal

populaire, détient le pouvoir judiciaire. Ses membres, au nombre de 6000, sont choisis chaque

année par tirage au sort. Périclès leur donne un misthos, une indemnité journalière, d'une

valeur de trois oboles, soit 50% de ce qu'obtient un ouvrier. A l'issue des débats, les juges

votent la sanction. L'Héliée peut aussi casser une décision de l'Ecclésia. Il existe aussi un

autre tribunal, l'Aéropage, qui conserve un rôle dans les affaires sacrées et les crimes de sang.

Il est constitué des anciens archontes. Tout citoyen peut être appelé à la guerre. Un registre

d'inscription répertorie ces citoyens selon son dème, son niveau de richesse et sa classe d'âge.

Un roulement permet de ne pas mobiliser tous les citoyens en même temps, et de mêler toutes

les classes d'âges. C'est pour cela qu'une formation militaire, l'éphébie, est indispensable pour

devenir citoyen. Les différents jeux et concours, améliorent les capacités des soldats. Il s’agit

donc d’une démocratie de participation à la différence de la nôtre. Dans la Grèce antique les

citoyens ont une obligation de participation, en échange ils sont la cité.

1

Dikaiosynè

2

Autarieia

3

SEBILLOTE CUCHET V., ERNOULT N. éd. Problèmes du genre en Grèce ancienne, Paris, Public. De la

Sorbonne, 2007. DUBY G., Histoire des femmes en occident, t.1, l’Antiquité, Paris, réed Perrin, 2001.

4

ANDREAU J., DESCAT R., Esclavage en Grèce et à Rome, Paris, Hachette, 2006. FINLEY M. I., Esclavage

antique et idéologie moderne, Paris, Editions de Minuit, 1981. GARLAN Y., Les esclaves en Grèce ancienne

La cité est la forme d’organisation la plus répandue en Grèce

1

mais ce n’est pas la seule, il

existe d’autres comme, l’Ethnos, le Koinon et le Royaume.

Au sens strict selon A. SNODGRASS, l’Ethnos est constitué par une population

dispersée sur un territoire dépourvu de centre urbain, unie politiquement par le biais des

coutumes et de la religion, gouvernée par une assemble périodique réunie dans un lieu central

unique et qui adore une divinité tribale dans un sanctuaire commun. L’absence de murailles

montre l’absence de cité, les murailles la caractérisant excepté pour Sparte. Il n’y a donc pas

de citoyenneté de forme hoplitique. Ces populations disposent d’un armement léger. Aux

yeux des historiens grecs antiques il s’agit d’êtres étranges dont les traits culturels diffèrent du

monde civilisé de la cité. L’absence de structure poliade rend l’organisation de ces régions

opaque pour le monde des cités. Les sources concernant les ethnè

2

sont quasiment inexistantes

excepté celles épigraphiques rares mais présentes. Ces zones ont donc une forme politique

différente de la cité. On les retrouve dans le monde grec balkanique et dans le Péloponnèse,

en Epire, en Acarnie, en Etolie et en Locride.

Les ethnè peuvent se structurer autour d’un sanctuaire en état fédéral, il s’agit d’un Koînon,

comme pour les Béotiens ou les Thessaliens. Ces Koînon sont présent à partir de l’époque

classique. Il s’agit de contre modèles, de formes différentes d’occupation du sol, d’élevage et

d’économie.

Le premier peuple a se structurer en état fédéral fut les Béotiens au 5e s av. J.-C. La ligue,

béotienne est une fédération antique de cités grecques de Béotie sous la direction de Thèbes.

Elle regroupe 14 cités-États dont Platées, Haliacre, Thespies, Coronée, Chéronée, Orchomène,

Haliatre et Tanagra. Tout en conservant leur indépendance, les cités de la Ligue partagent une

armée de conscription, commandée par les béotarques élus pour un an, et ont une monnaie

commune. Dès sa fondation, la ligue entretient des relations conflictuelles avec Athènes.

Pour s’être alliée aux Perses durant la deuxième guerre médique, la Ligue béotienne est

durablement mise à l'écart de la politique grecque après la défaite de Platée en 479 av. J.-C.

Au cours de la guerre du Péloponnèse, elle combat Athènes aux côtés de Sparte, elle est une

première fois dissoute par Athènes à la suite de la bataille d'Œnophyta

3

. Après 10 années

d’assujettissement à Athènes, la Béotie restaure la ligue grâce à sa victoire à Coronée

4

.

Soutenant de nouveau Sparte, elle inflige à Athènes une défaite à Délium en 424 av. J.-C. En

378 av. J.-C. pourtant, Athènes soutient la ligue, dirigée par le général Épaminondas de

Thèbes, qui a retourné ses alliances aux dépens de Sparte. Après avoir vaincue la cité

lacédémonienne à Leuctres

5

, la ligue s'assure durablement la domination du Péloponnèse et de

la Thessalie, avec l'appui de la Perse. Elle entre alors en conflit avec Athènes qui coalise

autour d'elle Sparte, les ligues Arcadienne et Messénienne. Victorieuse à la bataille de

Mantinée

6

où Épaminondas est cependant tué, la ligue impose la paix à ses adversaires. De

nouveau alliée à Athènes devant la menace macédonienne, elle est définitivement vaincue par

Philippe II à Chéronée

7

, puis démantelée. En 335 av. J.-C., la destruction de Thèbes par

Alexandre met un terme à la puissance de la Béotie. Cette ligue a une double structure

concernant la citoyenneté qui est fédérale et propre à chaque peuple.

La ligue épirote est un État fédéral du N-O de la Grèce antique réunissant plusieurs ethnè

entre la fin du 4e siècle et le début du 2e s av. J.-C. Les principales tribus épirotes sont les

Molosses, eux-mêmes organisés en royaume, les Thesprotes et les Chaoniens. La ligue est

1

On compte entre 1000 et 1500

2

Pluriel d’Ethnos

3

457 av. J.-C.

4

447av. J.-C.

5

371av. J.-C.

6

362av. J.-C.

7

338 av. J.-C.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

1

/

33

100%