Transmission du message nerveux nociceptif

Oral Agreginterne K.Cruz

séance du 10/04/06

Le message nerveux

Leçon niveau 1S

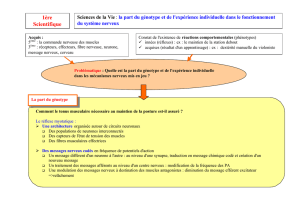

Partie du programme concernée « La part du génotype et la part de

l’expérience individuelle dans le fonctionnement nerveux »

(durée conseillée ; six semaines)

Place dans le programme :

En première S à travers différents exemples est étudiée la relation entre phénotype et génotype aux différentes

échelles d’observation du vivant. Le message nerveux est un de ces exemples.

Ainsi, il s’agit ici de démontrer que les réactions comportementales et les représentations du monde que se

construit un organisme grâce à son système nerveux, sont des aspects du phénotype au même titre que ses

caractéristiques physiques et que l’organisation du système nerveux dépend de facteurs génétiques mais aussi

de l’expérience individuelle c’est-à-dire de l’environnement physique et social.

Place dans la progression :

Ici les élèves auront déjà vu

-la définition de phénotype et génotype aux différentes échelles d’organisation du vivant

-auront déjà fait la partie sur la glycémie et le diabète, donc déjà dégagé le principe d’une communication

chimique

introduction

Définitions :

Message : c’est le support de la communication qui met en jeu 3 étapes fondamentales : émission,

transport, réception d’information. De la réalisation de chacune dépend la précision du message reçu.

Nerveux : cette communication a 2 voies principales : hormonale (vue précédemment avec

l’exemple de la régulation de la glycémie) et nerveuse via le système nerveux. C’est cette dernière

qui nous intéresse. Elle peut s’étudier à l’échelle macroscopique et cellulaire

Pré requis des classes précédentes :

(n’oubliez pas de ne pas faire une liste exhaustive, ici j’ai tout repris pour que nous ayons de quoi appuyer notre

discussion, mais pour chaque niveau j’ai souligné les seuls points que j’estime nécessaires d’aborder devant le jury)

Cinquième : Le mouvement et sa commande

Lors d’un mouvement, divers organes fonctionnent ensemble.

Contractions et relâchements coordonnés des muscles assurent les mouvements en entraînant le

déplacement des os sur lesquels ils sont fixés par des tendons.

Les os, organes rigides, se déplacent les uns par rapport aux autres au niveau des articulations,

où ils sont maintenus entre eux par des ligaments ; le cartilage articulaire et la synovie facilitent

leur glissement.

Le fonctionnement des muscles est commandé par les centres nerveux. Les messages nerveux

sont transmis par les centres nerveux (cerveau et moelle épinière) et les nerfs.

Un mouvement peut répondre à une stimulation extérieure, reçue par un organe des sens.

L’information correspondante est transmise aux centres nerveux par un nerf.

Des habitudes de vie saine contribuent au bon fonctionnement de l’appareil locomoteur et du

système nerveux.

Une bonne tenue (posture), des exercices physiques favorisent le développement harmonieux de

l’appareil locomoteur.

La consommation ou l’abus de certaines substances (dopants, alcool), la fatigue, détériorent le

système nerveux ou perturbent son fonctionnement.

Troisième : Relations à l’environnement et activité nerveuse

L'organisme capte en permanence des informations liées à des variations de paramètres

physico-chimiques de son e n v i r o n n e m e n t .

* L’activité des récepteurs sensoriels, dispersés ou groupés en organes des sens, est déclenchée

par un stimulus spécifique, provoquant la naissance de messages nerveux.

* La propagation des messages nerveux vers le cerveau se fait le long de fibres nerveuses en

relation avec les récepteurs sensoriels.

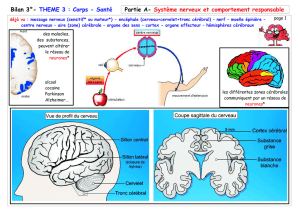

La perception de l’environnement et la commande motrice sont des phénomènes cérébraux.

* Elles s’élaborent au niveau du cortex cérébral.

* Elles mettent en jeu des aires cérébrales localisées, où aboutissent et d’où partent les

messages nerveux.

* Elles supposent des communications entre les différentes régions du cerveau et la mise en jeu

de la mémoire.

Les organes effecteurs reçoivent des messages nerveux venant du cerveau.

* La propagation des messages nerveux se fait le long de fibres nerveuses en relation avec des

aires spécialisées du cortex cérébral.

Le cerveau est un organe fragile, soumis pour son fonctionnement à des exigences strictes.

La mort du cerveau signifie la mort de l’individu.

* Il est particulièrement sensible aux insuffisances de l'approvisionnement en dioxygène et en

glucose.

* Certaines substances chimiques, des agressions lumineuses ou sonores perturbent son

fonctionnement.

Les messages nerveux sont élaborés et transmis par des cellules spécialisées :les neurones.

* Les neurones communiquent entre eux au niveau des dispositifs spécialisés appelés synapses

par l’intermédiaire de messages chimiques .

* Les médicaments (les tranquillisants, les anti-dépresseurs) agissent à ce niveau ; ils modifient

l’humeur et les comportements.

*Les drogues ont également à ce niveau une action qui les rend dangereuses, car elles

perturbent gravement les relations de l’homme avec son environnement.

Seconde :Intégration des fonctions dans l'organisme au cours de l'activité

physique.

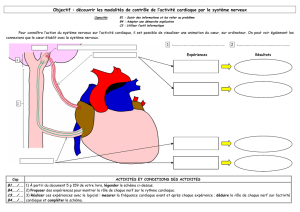

Le fonctionnement automatique du cœur est modulé par le système nerveux.

L'activité rythmique des muscles respiratoires est commandée par le système nerveux.

Au cours de l'activité physique, cette modulation et cette commande sont modifiées, ce qui

adapte l'organisme à l'effort

conformément au programme nous prendrons l’exemple du réflexe myotatique

Les réflexes myotatiques participent au maintien de la posture debout. Ils permettent de ramener certains muscles

extenseurs à leur longueur initiale lorsqu’ils subissent un étirement sous l’action de la pesanteur. Il s’établit donc

une boucle de régulation: système qui maintient de façon dynamique une variable autour de sa valeur moyenne

(ici la longueur du muscle).

Pb posés: Comment le système nerveux peut il véhiculer des informations au sein de notre organisme ?

Quels indices cette étude nous donne-t-elle sur la part du géno dans la réalisation de ce phéno ??

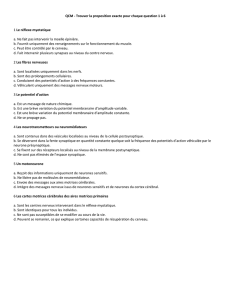

I. LE MESSAGE NERVEUX EST COORDONNEE PAR LA ME SELON UN SCHEMA

IMMUABLE AU DETERMINISME GENETIQUE

C’est un réflexe médullaire (= orchestré par la moelle épinière) : donc la réponse est stéréotypée quel que soit

l’individu pris en « cobaye » donc cela prouve un déterminisme génétique dans la propagation du message

nerveux et dons la réalisation du phénotype nerveux

A). à l’échelle macroscopique on constate qu’elle est capable d’envoyer

plusieurs types de messages

Il existe une certaine tension au repos (= tonus). Consécutivement à la stimulation on observe simultanément une

augmentation de la tension (=contraction) du fléchisseur et un effondrement de la tension de l’extenseur. Puis les

2 tensions reviennent simultanément à leur valeur de base. Il semble donc que lorsque la ME envoie l’ordre à un

muscle de se contracter, elle inhibe simultanément le tonus de l’antagoniste.

Cela implique que dans le réflexe myotatique la contraction de l'extenseur est coordonnée à une suppression du

tonus du fléchisseur, afin que celui-ci ne s’oppose pas à la réalisation du mouvement.

T : Quel est le support cytologique de cette commande ?

B). Car il existe plusieurs populations de neurones envoyant des messages

nerveux à des effecteurs différents

Ici on part du principe que les élèves connaissent le vocabulaire (voir pré requis) et on le replace

dans l’exemple choisi, en associant le type de messge (afférent ou efferant) avec la population de

neuronne impliquée et ses caractéristiques anatomique)

Sa réalisation fait intervenir des neurones sensoriels partant des récepteurs (les fuseaux neuromusculaires)

situés au cœur même du muscle effecteur. Le corps cellulaire de ces neurones est dans le ganglion rachidien et

leur axone est en liaison avec les motoneurones dont le corps cellulaire se trouve dans la corne antérieure de la

substance grise de la ME et dont le bouton terminal est en contact avec les fibres (= cellules) musculaires au

niveau d’une synapse appelée : plaque motrice (synapse neuromusculaire)

A partir d'une stimulation unique, un même message sensoriel (= afférent) peut faire naître 2 types de messages

moteurs (= efférents) : 1 stimulateur (en direction du muscle extenseur) et 1 inhibiteur (en direction du

fléchisseur)

Ainsi le neurone sensitif est connecté à un neurone intermédiaire ou interneurone, qui est inhibiteur et qui est lui-

même connecté au motoneurone qui innerve le muscle antagoniste. C'est ce que l'on appelle l'innervation

réciproque du muscle antagoniste.

T En quoi consiste l’activité des neurones ?Qu’est-ce qui détermine l’organisation du réseau de neurones ?

II . LE FONCTIONNEMENT DES NEURONES : PHENO CELLULAIRE DU MESSAGE

NERVEUX

A Ils possèdent un potentiel de membrane (= transmembranaire) au repos

Au repos, il existe une différence de potentiel entre la face interne et la face externe de la membrane du neurone:

l'intérieur de la cellule est chargé négativement par rapport à l'extérieur (positif). Il diffère selon les cellules

considérées, et est caractéristique des cellules vivantes car son établissement consomme de l'énergie( Il est du à

une inégale répartition des ions de part et d'autre de la membrane).

Les neurones sont des cellules excitables. Leur potentiel transmembranaire peut être modifié sous l’effet d’une

stimulation d’intensité suffisante (potentiel seuil), ils assurent alors la genèse et la propagation d’un message

nerveux électrique.

Organisation fonctionnelle du réseau

neuronique impliqué dans la réalisation du

réflexe achilléen

B. Le message nerveux : une modification du potentiel transmembranaire

1) au niveau d’une fibre

Un PA est une inversion transitoire et brève (1 ms) du potentiel transmembranaire en un point de la fibre

nerveuse.

Son amplitude est d’emblée maximale : le PA répond à la loi du « tout ou rien » et il se propage le long de la

fibre nerveuse sans atténuation (= sans perte d’amplitude). Le message nerveux est constitué de trains de

potentiels d’action (PA).

Bilan : Au sein d’un neurone, le message nerveux est codé en fréquence de PA

2) au niveau d’un nerf

L’enregistrement de l’activité électrique d’un nerf fait apparaître un potentiel d’action de nerf qui est un

potentiel global et qui ne répond pas à la loi du « tout ou rien ». En effet, un nerf est constitué d’un

ensemble de fibres au pptés différentes .

Ainsi, elles n’ont pas toutes le même PA seuil, et ne seront donc pas toutes recrutées en même temps. Les

messages nerveux afférents et efférents sont donc codés à l’échelle du nerf par le nombre de fibres mises en jeu.

C La transmission du message nerveux au niveau des synapses met en jeu

des molécules chimiques.

Vu en troisième : Les éléments pré et post-synaptiques sont séparés par un espace: la fente synaptique trop large

(20 à 50 nm) pour être franchie directement par le message électrique, un intermédiaire chimique est nécessaire.

Ici il s’agit de démontrer comment cette communication chimique peut se faire peut se faire (communication

hormonale vue précédemment).

schéma d’une synapse,

permettant visualiser re largage du neurotransmetteur , sa fixation sur le récepteur, qui induit une

réponse cellulaire au même titre que l’insuline sur sa cellule cible

(remarque : importance de la disparition rapide du neurotransmetteur –destruction re-capture- pour que le

phénomène soit modulable)

Au niveau de la synapse, le message nerveux pré-synaptique, codé en fréquence de PA, est traduit en message

chimique codé en concentration de NT. Selon les synapses il provoque une excitation ou une inhibition de la

cellule post-synaptique. Ce changement d’activité peut être à l’origine d’un nouveau message (mais pas toujours,

1 seul PA ne libère pas suffisamment de neurotransmetteur pour déclencher un PA post synaptique).

Un même corps cellulaire peut posséder plusieurs milliers de synapses excitatrices et /ou inhibitrices qui

peuvent transmettre simultanément leur message propre. Cette convergence déjà démontée au niveau du

motoneurone est à l’origine même de l’élaboration d’un message post-synaptique adapté et donc de l’intégration

nerveuse.

III L’INTERVENTION DES CENTRES NERVEUX SUPERIEURS DANS LA TRANSMISSION

DU MESSAGE NERVEUX , REND POSSIBLE L’INFLUENCE DES FACTEURS EXTERIEURS

SUR NOS PHENO YPES COMPORTEMENTAUX.

Rappel des épisodes précédents : Dans le cas du réflexe myotatique, des messages afférents sont émis en réponse

au stimulus d’étirement. Leur traitement, dans la ME, modifie la fréquence des PA des motoneurones. Celle des

motoneurones du muscle étiré est augmentée alors que celle des motoneurones des muscles antagonistes est

diminuée, voire annulée.

Les motoneurones et les interneurones du réflexe myotatique sont en connexion avec d’autres neurones que les

neurones afférents issus des fuseaux neuromusculaires. Dans certaines limites, la stimulation d’autres récepteurs

sensoriels (par exemple des récepteurs nociceptifs) ou une commande volontaire peuvent inhiber le réflexe

myotatique

C’est donc l’organisation des réseaux neuroniques dans les centres nerveux, qui permet :

- le traitement des multiples informations captées par les différents récepteurs de l’organisme.

- l’élaboration d’une réponse comportementale adaptée à la situation.

- la coordination de l’activité des différents organes qui interviennent dans la réalisation de cette réponse.

Ainsi, le milieu extérieur peut influencer, via les récepteur sensoriels et notre système nerveux central

l’expression du phénotype nerveux

Conclusion générale

Le neurone est l’élément de base des réseaux neuroniques qui constituent le tissu nerveux. Il est capable d’intégrer

les différents messages qu’il reçoit pour produire une réponse adaptée.

L’activité d’intégration des centres nerveux résulte de la combinaison des phénomènes d’intégration réalisés dans

les différents neurones qu’ils contiennent et qui sont connectés en réseaux complexes grâce à de très nombreuses

synapses.

Ce mode de fonctionnement est commun à tous les être humains (et tous les animaux dotés d’un système nerveux)

. Il plaide donc en faveur d’une origine génétique dans l’expression du phénotype. Par contre, sa constitution en

réseaux de neurones, en liaison avec le milieu extérieur laisse la possibilé d’un contrôle environnemental sur cette

expression. Alors,

Quelle est la place de l’inné et de l’acquis dans cette réalisation ? Comment ces réseaux se mettent-ils en place ?

A voir au prochain épisode………………

Le message nerveux

Leçon niveau 1ES

Partie du programme concernée « Communication nerveuse»

(Un thème obligatoire de 7 à 8 semaines )

Place dans le programme :

Il s'agit, en utilisant ce thème, de faire acquérir à l'élève des connaissances de base sur différents composants du

système nerveux, neurones et synapses, modulation de l'activité synaptique, afin d'envisager avec une approche

rationnelle les problèmes soulevés par l'utilisation de molécules exogènes (médicaments et drogues). Les

conséquences de l'activité de ces molécules sont différentes selon leur nature et leur utilisation. Les incidences

sociales de ce thème sont particulièrement importantes. Ainsi, la morphine peut agir sur les voies sensitives

nociceptives - elle conduit alors à des applications comme l'analgésie - ou sur les centres cérébraux du plaisir -

elle peut alors conduire à l'état de dépendance

Place dans la progression :

Il me semble judicieux de faire suivre ce thème par celui de la procréation (et non l’inverse) afin de réinvestir

les connaissances acquises sur la communication chimique des synapses –ici à l’honneur- dans la

compréhension des mécanismes hormonaux de la régulation des mécanismes sexuels (processus sur les quels le

programme ne demande pas de s’étendre au contraire du programme de première S avec les hormones, où la

liaison récepteur, hormone doit être présentée)

introduction

Définitions :

Message : c’est le support de la communication qui met en jeu 3 étapes fondamentales : émission,

transport, réception d’information. De la réalisation de chacune dépend la précision du message reçu.

Nerveux : cette communication a 2 voies principales : hormonale (vue précédemment avec

l’exemple de la régulation de la glycémie) et nerveuse via le système nerveux. C’est cette dernière

qui nous intéresse. Elle peut s’étudier à l’échelle macroscopique et cellulaire

Pré requis des classes précédentes :

(n’oubliez pas de ne pas faire une liste exhaustive, ici j’ai tout repris pour que nous ayons de quoi appuyer notre

discussion, mais pour chaque niveau j’ai souligné les seuls points que j’estime nécessaires d’aborder devant le jury)

Cinquième : Le mouvement et sa commande

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%