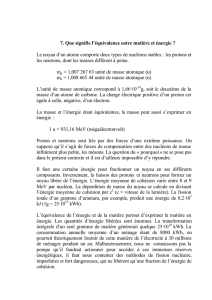

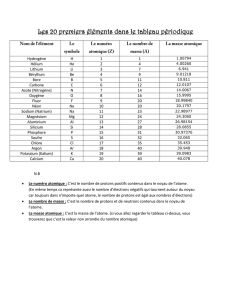

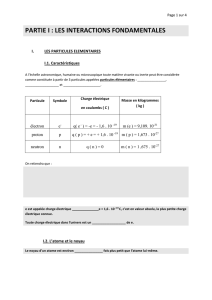

Chapitre 5 LE NOYAU ET LA RADIOACTIVITE

1 / 5

Chapitre 4 LE NOYAU ATOMIQUE ET LA RADIOACTIVITE

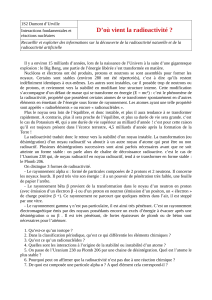

I - INTRODUCTION HISTORIQUE

- Un jour de 1896, Henri Becquerel range dans son armoire un

sachet de sels d'uranium à coté d'une plaque photographique

vierge. Quelques jours plus tard, il retire la plaque et il la

développe. Il constate que la plaque photo est impressionnée sans

avoir été exposée à la lumière. Après avoir renouvelé cette

expérience, il en conclut que l'Uranium émet un rayonnement

spontané qu'il nomme "rayons uraniques".

- En 1898, Marie Curie découvre que la pechblende, un minerai

d'uranium, émet davantage de rayonnements que l'uranium lui-même. Elle

en déduit que ce minerai contient, en très petite quantité, un ou plusieurs

éléments beaucoup plus actifs que l'uranium. A l'aide de son mari Pierre

Curie, et après deux ans d'effort, elle parvient à isoler deux nouveaux

éléments : Le Polonium (baptisé ainsi en hommage à la patrie de Marie) et

le Radium. A cette occasion, Marie Curie inventa le mot "radioactivité".

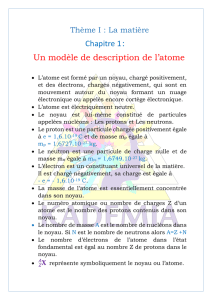

- En 1897, Thompson découvre le premier composant de l'atome :

l'électron, particule de charge électrique négative.

En 1904, il propose un premier modèle d'atome, surnommé depuis "le

pudding de Thompson". Il imagine l'atome comme une sphère remplie

d'une substance électriquement positive et fourrée d'électrons négatifs.

- En 1912, Rutherford découvre le noyau atomique. Son nouveau modèle

d'atome montre que sa charge électrique positive, ainsi que l'essentiel de sa

masse, est concentrée en un noyau quasi-ponctuel.

Les électrons de l'atome se déplacent autour de ce noyau. La force électrique

attractive du noyau sur les électrons joue le rôle de la force de gravitation

pour les planètes ; d'où le nom de modèle d'atome planétaire.

A noter que contrairement à l'atome des Grecs, celui de Rutherford n'est ni

indivisible, ni plein puisqu'il contient essentiellement du vide.

L’expérience célèbre qui lui permit de

déterminer la taille du noyau utilisait des

particules alpha positives dont il bombardait

une mince feuille d’or. Les particules étaient,

pour la plupart, non déviées par les noyaux

d’or. La distance noyau-électrons est 105 fois

plus grande que le diamètre du noyau.

(Diamètre de l’atome = 10-10 mètre ;

diamètre du noyau = 10-15 mètre = 1 Fermi).

Particule alpha noyau d’or

2 / 5

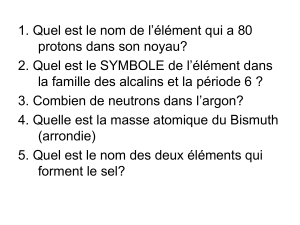

II - LE NOYAU ATOMIQUE

III - L’ISOTOPIE

235 238

Noyau d’uranium 235 U Noyau d’uranium 238 U

92 92

A Nombre de nucléons (ou de masse)

Notation du noyau X symbole

Z Numéro atomique

Noyau de

Sodium

11 protons positifs

Z = 11

12 neutrons neutres

N = 12

Soit 23 nucléons :

A = Z + N = 23

1 2 3

Noyau d’hydrogène H Noyau d’hydrogène H Noyau d’hydrogène H

1 1 1

Des noyaux isotopes ont le même numéro atomique Z mais des nombres de neutrons différents.

Ils ont donc des nombres de masse, A, différents.

Quelle est la composition des noyaux isotopes 235U et 238U sachant que l’uranium a le numéro

atomique Z = 92 ?

92p,92e-,143n

92p,92 e-, 146n

1 2 14

Noyau de carbone 12 C Noyau de carbone 14 C

6 6

3 / 5

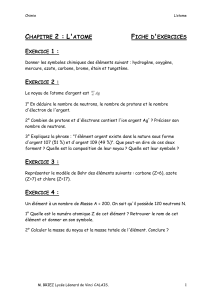

IV – STABILITE DU NOYAU

Tous les noyaux ne sont pas stables. Certains se désintègrent, au bout d’un temps plus ou

moins long, par radioactivité, en émettant des rayonnements de plusieurs sortes, plus ou

moins dangereux. On constate que les noyaux stables peuvent être groupés autour d’une ligne

dans le diagramme N = f (Z).

V – LA RADIOACTIVITE

La radioactivité affecte les noyaux placés hors de cette ligne, appelée vallée de la stabilité. On

peut distinguer ceux qui sont au dessus de la vallée de stabilité, comportant donc un nombre

trop grand de neutrons, ceux qui se trouvent au dessous de la vallée de stabilité, comportant

donc un nombre trop grand de protons, et ceux qui sont trop gros, comportant à la fois trop de

protons et trop de neutrons.

Ces trois situations vont donner lieu à trois types de radioactivité différentes, la radioactivité

, la radioactivité + et la radioactivité -.

Chaque type de radioactivité conserve le nombre de nucléons et le nombre de charges.

A A1 A2

X = X1 + X2 avec A = A1 +A2 et Z = Z1 + Z2

Z Z1 Z2

Nombre de

protons

Numéro

atomique Z

Nombre de

neutrons

N = A - Z

4 / 5

Electron

La radioactivité

nucléaire

60 60 0

Co Ni + e

27 28 -1

28Ni

27Co

Positon ou

antiélectron

La radioactivité

nucléaire

30 30 0

P Si + e

15 14 +1

15P

14Si

La radioactivité

nucléaire

222 218 4

Rn Po + He

86 84 2

Noyau

d’hélium

86Rn

84Po

La radioactivité n’est pas une désintégration du noyau avec changement de son

identité mais une simple désexcitation, suivant parfois les désintégrations , + ou -.

5 / 5

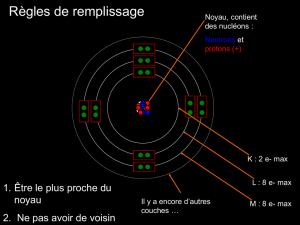

Certains noyaux, beaucoup trop instables, nécessitent de nombreuses désintégrations avant de

parvenir à un noyau stable. Ils engendrent une famille radioactive dont le schéma ci-dessous

est un exemple célèbre.

FAMILLE RADIOACTIVE DE L’URANIUM 238

Désintégration

Désintégration

-

Matériaux de la

croûte terrestre

238

U

234

Th

234

Pa

234

U

4,47.10

9

ans

24,1 jours

1,17 min

2,46.10

5

ans

-

-

230

Th

7,54.10

4

ans

4,2 Mev

4,8 Mev

4,7 Mev

226

Ra

1600 ans

4,8 Mev

Gaz Radon

Descendants solides pouvant

se déposer dans les poumons

Fin de la série : plomb stable

214

Pb

214

Bi

214

Po

3,05 min

26,8 min

19,9 min

1,65.10

-

4

s

-

-

6 Mev

7,69 Mev

218

Po

222

Rn

3,82 jours

5,5 Mev

210

Pb

210

Bi

210

Po

22,2 ans

5,01 jours

138 jours

-

-

5,3 Mev

206

Pb

stable

1

/

5

100%