Prétest du centre Impulsion - Commission scolaire de Laval

Pré-test OPTIQUE PHY-5041-2

Commission scolaire de Laval

QptestPHY50410103/plj

Page 1 sur 8

Q.1 (7 points)

Michel, un élève du centre Nicolas, explique à son enseignante, Mme Morin, qu'il connaît

tout de l'optique et qu'il peut prouver ses dires en faisant les cinq affirmations suivantes :

a) Une lumière de couleur cyan traversant un filtre magenta produira une lumière

bleue.

b) Les sources lumineuses sont considérées comme des convertisseurs d'énergie dont

le rôle consiste à transformer en énergie lumineuse une autre forme d'énergie.

c) Un objet, recouvert d'un pigment jaune et éclairé par une source lumineuse de

couleur bleue, sera perçu comme étant vert.

d) Sir Isaac Newton soutient que la lumière est formée de minuscules particules alors

que Christiaan Huygens propose un modèle ondulatoire de la lumière.

e) Max Planck revient sur le modèle corpusculaire de la lumière après avoir

découvert que l'énergie lumineuse reçue par un métal, permet aux électrons qui se

trouvent à la surface de celui-ci, de s'échapper. Ce phénomène est appelé effet

photoélectrique.

Selon vous, est-ce que Michel a tort ou raison ? Justifier votre réponse en corrigeant les

énoncés faux directement sur la page s'il y a lieu.

Q.2 (4 points)

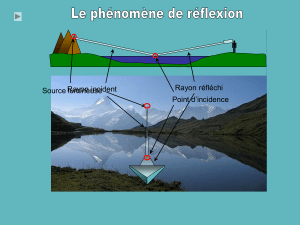

Tous les énoncés suivants découlent des lois de la réflexion. Trouvez, parmi ceux-ci, les

énoncés vrais et corrigez les énoncés faux.

a) L’endroit où le rayon incident vient frapper le miroir s’appelle le centre de

courbure.

b) Les angles d’incidence et de réflexion ont la même mesure.

c) La direction prise par un rayon est déterminée par l’angle qu’il forme avec la

perpendiculaire au miroir au centre de courbure.

d) Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale au miroir sont dans un même

plan.

e) L’angle formé par le rayon incident et la normale s’appelle angle d’incidence et

celui formé par le rayon réfléchi et la normale, angle de réflexion.

Q.3 (4 points)

Identifiez, parmi les cinq énoncés suivants, ceux qui sont faux et corrigez-les.

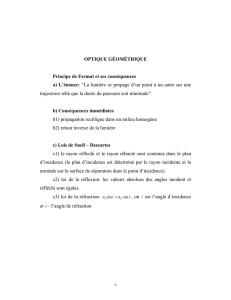

a) La constante mesurant le rapport entre les sinus des angles d’incidence et de

réfraction s’appelle indice absolu de réfraction.

b) Parce que l’angle d’incidence est plus petit que l’angle de réfraction, le rapport

entre les sinus des angles d’incidence et de réfraction est supérieur à 1.

c) Plus l’indice de réfraction d’un milieu est petit, plus la lumière s’éloigne de la

normale en passant du vide dans ce milieu, plus ce milieu est réfringent.

d) L’indice de réfraction d’un milieu est une de ses propriétés caractéristiques au

même titre que sa masse volumique, sa température de fusion et autres.

e) Plus un milieu est réfringent, plus son indice absolu est grand et plus il ralentit la

lumière.

Pré-test OPTIQUE PHY-5041-2

Commission scolaire de Laval

QptestPHY50410103/plj

Page 2 sur 8

Q.4 (4 points)

D’après le schéma 1 ci-dessous, de quel type d’anomalie de la vision s’agit-il ? Justifiez

votre réponse en dessinant sur le schéma, une lentille dont vous indiquez le type et une

nouvelle image à l'aide d'un nouveau tracé des rayons.

Schéma 1

Anomalie de la vision :

Type de lentille ajoutée :

Q.5 (4 points)

On envoie un rayon de lumière orangée sur un prisme équilatéral de verre Crown. Ce

rayon frappe le prisme avec un angle d’incidence de 38.

Schéma

a) Calculez l’angle de sortie du prisme de ce rayon.

b) Sachant que l’indice de réfraction du verre Crown pour la couleur orange est de

1,516 et que l’indice pour la couleur verte est de 1,520 ; le rayon réfracté orangé

se trouvera-t-il en haut ou en bas de celui de la couleur verte ? Justifiez votre

réponse au verso de cette page.

Pré-test OPTIQUE PHY-5041-2

Commission scolaire de Laval

QptestPHY50410103/plj

Page 3 sur 8

Q.6 (4 points)

Le spectre électromagnétique est l'ensemble de tous les types d'ondes électromagnétiques.

On retrouve parmi celles-ci, les ondes lumineuses telles que la lumière bleue, verte ou

rouge, les infrarouges, les ondes radios, les ultraviolettes, micro-ondes, rayons X, gamma

et d'autres encore.

a) Classez ces ondes en ordre d'énergie croissante. Inscrivez votre réponse par une

flèche qui indiquera le sens de l'augmentation.

b) Classez ces ondes en ordre de longueur d'onde décroissante. Inscrivez votre réponse

par une flèche qui indiquera le sens de l'augmentation.

Schéma du spectre électromagnétique

Rayons Rayons Ultra- Visible Infra- Micro- Ondes

Gamma X Violet Rouge ondes Radio

Énergie croissante :

Longueur d'onde décroissante :

Q.7 (4 points)

La figure suivante représente un objet placé devant un miroir. Construisez sur la figure

les rayons principaux issus de l'objet, leur rayon réfléchi et l'image. De plus, notez les

caractéristiques de l'image formée.

Position :

Grandeur :

Sens :

Nature :

Pré-test OPTIQUE PHY-5041-2

Commission scolaire de Laval

QptestPHY50410103/plj

Page 4 sur 8

Q.8 (4 points)

La figure suivante représente un objet placé devant une lentille. Construisez sur la figure

les rayons principaux issus de l'objet, leur rayon réfléchi et l'image. De plus, notez les

caractéristiques de l'image formée.

Position :

Grandeur :

Sens :

Nature :

Q.9 (5 points)

Déterminez l'effet sur l'ombre et la pénombre des modifications proposées en a et b en les

comparant avec leurs dimensions initiales. Justifiez vos résultats en traçant les rayons sur

les figures.

a) L'objet se rapproche de la source

Ombre :

Pénombre :

Pré-test OPTIQUE PHY-5041-2

Commission scolaire de Laval

QptestPHY50410103/plj

Page 5 sur 8

b) La source grandit et devient plus grande que l'objet

Ombre :

Pénombre :

Q.10 (5 points)

Pour un angle d’incidence de 35 dans le zircon, on obtient un angle de réfraction de

48,5 dans la glycérine. Est-il possible d’obtenir une réflexion totale interne à partir d’un

de ces milieux ? Si oui, justifiez votre réponse au verso de cette page.

Q.11 (5 points)

C'est la première journée de travail pour Marie-Eve. Sa patronne, une opticienne, lui

demande de monter des verres de +2,75 dioptries. Marie-Eve a, à sa disposition, les

lentilles suivantes qui sont classées selon leurs dioptries ou selon leurs distances focales :

Dioptries (δ)

Distance focales (m)

Quantité

+1,00

2

Lentille convergente

0,50

2

Lentille divergente

2,00

1

-2,00

1

0,25

2

-3,00

1

Lentille convergente

2,00

1

Lentille divergente

1,00

1

+6,00

1

Lentille divergente

4,00

1

Lentille convergente

0,25

1

a) Quelles sont les trois lentilles que Marie-Eve doit choisir afin de fabriquer les

verres ?

b) Quelle sera la distance focale des verres ?

Justifier votre réponse à l'aide de calculs, formules ou équations au verso de cette page.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%