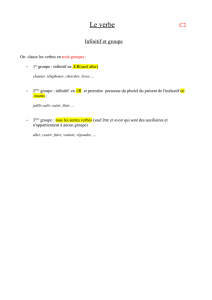

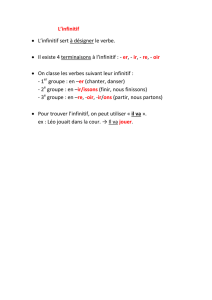

L`INFINITIF

1

Envoyé par Mélanie.

L’INFINITIF

Présentation

Il occupe une position de seuil entre deux catégories. Il peut présenter des propriétés

morphologiques, sémantiques et syntaxiques dont certaines sont verbales et d’autres nominales ;

d’où l’appellation de forme nominale du verbe.

Il a une forme verbale qui n’est pas temporelle. la référence temporelle est donnée par le

contexte et l’existence de 2 formes : l’un simple, l’autre composée. Il n’exprime qu’une différence

d’aspect : accompli (= tensif) VS inaccompli (= extensif).

L’infinitif est une forme verbale qui n’est pas personnelle. L’agent de l’infinitif est indiqué

par le cotexte discursif et par la situation.

C’est une forme verbale qui est indifférente à la voix. Ce qui peut se traduire par l’emploi

d’une forme active pour un sens passif. On parle de neutralité diathétique.

Il est une forme verbale qui en revanche admet des compléments à la façon du V.

Il s’agit de distinguer les emplois nominaux et les traits et emplois verbaux tout en

montrant qu’il n’y a pas de rupture entre ces deux types d’emplois.

I. L’infinitif fonctionne comme un nom à part entière.

Le procédé de translation, de conversion ou de dérivation impropre permet de

décatégoriser un substantif ou un infinitif. ex 650, 651 (le dormir, le mangier).

Du point de vue morphologique, l’infinitif substantivé se décline comme un substantif masculin à

une base Cssing en s.

Traits syntaxiques.

Il peut être précédé d’un actualisateur :

- article défini (371, 1083, 6b, 735, 736, 650, 651).

Il est parfois difficile d’interpréter les enclises car le pronom régime masc sing peut, de la même

façon que l’article défini, subir l’enclise (v 183 au faire = l’action de faire)

(6c p150 li (repentir) = ce n’est pas un infinitif substantivé : en fonction régime on aurait le ; li =

pronom personnel régime indirect de repentir ds une construction impersonnelle.

Confusion en MF entre li et lui. On attendrait ici lui ; la confusion commence dès fin XIIe. Voir

aussi vers 74, 425, 426.)

- absence de l’article défini

cette absence est due à la syntaxe médiévale :

→ pris ds la valeur la plus générale

→ locution adverbiale

→ locution verbale

→ ds une proposition négative qu’il soit ou non lui-même sous coup d’une négation 731

→ précédé d’une négation lexicale (249 sans)

2

- les quantifiants possessifs 75, 164, 533

- les quantifiants démonstratifs

- les quantifiants indéfinis.

Il peut être caractérisé par un adjectif épithète (249, 1170)

Il peut régir des compléments de type complts du nom (1083).

Il a les mêmes fonctions qu’un substantif :

→ sujet 553

→ COD 371, 1170

→ COI 731

→ Complément circonstanciel

manière 249

moyen 735

mouvement dans l’espace 75, 340

de situation 182

→ complément du nom ou de l’adj 1083

Au plan sémantique.

Il possède le même type de référence que le substantif, ne référant pas à un procès.

II. L’infinitif fonctionne comme un nom au plan morphologique et

syntaxique.

Il conserve les traits morpho-syntaxiques du nom ms au plan sémantique, il se rattache à la

catégorie du V dans la mesure où il traduit un procès.

Ce caractère verbal apparaît à travers la compatibilité de ces V avec des adverbes de lieu, ex

340 (au departir)

Le FM ne connaît plus cette possibilité de l’AF de nominaliser n’importe quel infinitif.

Les infinitifs substantivés constituent aujourd’hui une classe fermée : rire, parler, vouloir,

pouvoir, manoir (qui est complètement substantivé).

III. L’infinitif a des propriétés syntaxiques nominales et

verbales.

Quand l’infinitif se comporte comme un V au plan morphologique et sémantique et qu’il

conserve des traits syntaxiques qui le rattachent à la catégorie du nom.

3

Il peut certes construire un ou plusieurs compléments mais il peut avoir aussi lui-même les

fonctions du nom (S, cplt du N, cplt du V, CC) et il ne s’avère pas compatible avec l’emploi de

personnels régimes proclitiques, ce qui, à nouveau, le rattache au nom. Il entre en outre dans des

constructions en périphrases verbales.

A) Les fonctions nominales de l’infinitif.

- sujet.

(pb en 152 6c où n’est pensers pourrait être il n’i a pensers : objet du présentatif mais marque

CSsing montre que l’élément qui suit le présentatif est S et pas cplt : la pensée n’est pas que)

Parfois le sujet est introduit par la préposition de, rarement par à (268). Ce de a sans doute

servi primitivement à isoler le thème du prédicat dans une construction où le prédicat précédait

le thème.

- complt d’un nom ou d’un adj.

complt de nom introduit par la préposition de (259, 355, 708, 1188, 8e p.170)

complt d’un adj introduit par la préposition de (89, 827)

remarque : de + inf : soit à droite, soit à gauche (827).

- attribut

7a p. 160, 8b p.168

- COD

647, 663, 1200, 350, 351, 728

remarque: 728, malgré présence de de, c’est un COD. Comme en FM certains verbes se

construisent avec GN directs mais prennent une préposition devant un complément de l’infinitif.

mais cet infinitif n’est pas pronominalisable par en ou y mais par le dans une construction

segmentée ou bien par que dans une interrogation.

Même remarque pour la préposition à avec « apprendre » ou « entendre » (420).

De ou à sont des indices de l’infinitif et non de véritables prépositions.

- COI

Introduit par de ou à (492). La pronominalisation en en est alors possible.

- Complt circonstanciel.

Il y a le plus souvent une préposition qui indique la valeur de la circonstance.

Ex le but : 2g aller en, 230, 438

La manière : 656, 201, 225

Le moyen : 3b p.94, 4i p.126, 5a p.158

L’hypothèse : 582

4

La destination : 3b p.94

Le temps : 796

Remarque : pour l’infinitif qui dépend d’un verbe conjugué, le S de l’inf et celui du V conjugué

n’est pas forcément le même.

- le terme complétif d’un tour unipersonnel

(falloir…)

529, 1241, 242, 1b p.72 (il vous plaise à faire), 840, 841

Quand la préposition apparaît, elle sert à isoler thème et prédicat.

- dans des constructions à valeur exceptive

n’i a que de, n’i a fors que de , n’i a ce de + inf + non

- dans estre + adj

v. 150 ; c’est trop fort d’avoir

Soit on y voit l’infinitif comme un sujet réel de être + adj en emploi impersonnel, soit on y voit

l’infinitif comme un complément de l’adj

- le verbe à l’infinitif est complt de progrédience

L’infinitif exprime un fait qui prolonge le procès exprimé par le V régent. Le mouvement dans

l’espace exprimé par les V régents a comme motivation l’idée d’une attitude en perspective et

c’est l’infinitif qui dénote cette attitude. Il se trouve après des verbes de mvt, en particulier

aller, et venir (aller chercher, venir prendre) mais aussi corir.

Le complt de progrédience n’est pas déplaçable et n’accepte pas de négation.

En bref :

Dans ces emplois les traits nominaux de l’infinitif sont :

- usage possible de la préposition de en équivalence avec l’article ( 7a…)

- pronominalisation de l’infinitif sous forme d’un pronom personnel représentant comme le

ou démonstratif ce ou pronom en y pour l’infinitif de progrédience (647, 663, 420, 492 ;

y : 624)

- la neutralité diathétique de l’infinitif

Dans ces emplois les traits verbaux de l’infinitif sont :

- la réalité d’un support agent ou siège du procès qu’il exprime même si l’infinitif n’a pas de

S au sens stricte, 642, 7a p.160, 8b p.168, 492

- capacité de régir des complts verbaux spécifiques : COD, complt d’attribut, CC, complt de

progrédience (642, 8b p.168, 663, 1200, 350, 268, 351, 492, 760)

B) L’infinitif en périphrase verbale.

Il peut se combiner avec un semi-auxiliaire pour constituer une périphrase verbale ; il glisse

alors vers la catégorie du V mais sans être lui-même un noyau verbal (= il n’est pas prédicatif).

5

Ce qui caractérise une périphrase verbale :

- non pronominalisation de l’infinitif (421, 625, 626, 1298)

- semi-auxiliarisation du V conjugué ; on parle aussi de sa subduction : c’est le fait que V

devienne insuffisant à signifier par lui-même et qu’il appelle un complt notionnel avec

lequel il est apte à constituer en discours un entier de signification ; le caractère

d’évidement sémantique du V fléchi lui permet de passer au stade de mot grammatical et

de devenir semi-aux

Ce qui caractérise l’infinitif :

- le trait nominal avec neutralité diathétique 3e p.94

- le trait verbal : il ne peut pas être pronominalisé

Différentes périphrases verbales :

- temporelles : elles permettent de situer le procès par rapport à l’énonciation

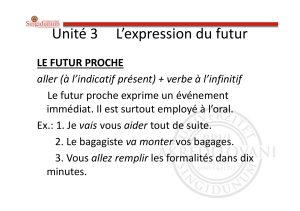

• le futur proche : voloir ou devoir + inf = être sur le point de, être prêt à , 591

• le futur : aller + inf, devoir + inf, pooir + inf

NB : devoir et pooir + inf peuvent impliquer une nuance d’obligation morale, de nécessité et

d’éventualité.

Cuidier + inf peut traduire l’imminence d’un procès qui n’a pas eu lieu (= être sur le point de,

faillir).

- aspectuelles : elles envisagent le procès dans les différents moments de sa durée

interne.

• inchoatif : commencier à, prendre à +inf 459, 460, 471, 472, 757

• répétition et permanence : soloir + inf (avoir l’habitude de ) 715

- modales : elles traduisent le point de vue de l’énonciateur sur ce qui a été dit ;

• devoir + inf : obligation morale ou matérielle mais qui peut aussi traduire une obligation

atténuée (avoir de raisons de, avoir lieu de 479, 484)

• avoir ou faire + à + inf : équivalentes de devoir + inf, elles marquent des modalités déonthiques

(= ce que le S doit faire), elles marquent l’obligation , 1298, 1b p.72, 3e p.94

• pooir + inf : traduit le caractère possible de la réalisation du procès , 163 ; on parle alors de

modalité aléthique.

Peut aussi signifier ou marquer l’obligation atténuée (avoir des raisons de, 284). On parle aors de

modalité épistémique.

Enfin, peut signifier aussi l’autorisation par référence à une autorité matérielle (modalité

déonthique 334).

• savoir + inf : le V savoir perd sa valeur première, il ne marque pas la connaissance mais la

capacité et l’aptitude à une action ; valeur proche de pooir + inf. La différence = savoir est d’un

degré moins virtuel : aptitude acquise, 188, 1172, 3e p.94

Savoir a sa valeur plénière quand il est suivi d’un complt nominal.

6

6

1

/

6

100%