La soirée aura commencé par un choc. Dans le cloître des Célestins

La soirée aura commencé par un choc. Dans le cloître des

Célestins, sous une chaleur moite, sont apparus trois hommes à

la peau brune et aux cheveux noirs, suivis d’une femme voilée,

qui ont entonné en chœur des mots qui résonnent aujourd’hui

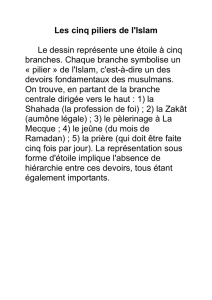

d’un écho amer : ceux de la Shahada, le tout premier pilier de

l’islam, qui consiste à affirmer qu’« il n’y a de Dieu qu’Allah, et

Mahomet est son Prophète ».

Inutile d’énumérer les raisons pour lesquelles ces mots

de l’islam nous mettent en ce moment mal à l’aise, elles

sont si évidentes que cela serait redondant. Mais c’est

justement cela qui fait que programmer « Leïla se

meurt » en Avignon aujourd’hui représente un choix

d’une pertinence qui se doit d’être saluée. Avec cette

deuxième proposition, Ali Chahrour creuse plus

profond dans la tradition musulmane en nous contant,

dans une pièce-concert dansée, l’histoire d’une

pleureuse dont le travail est de plonger ceux qui

assistent aux funérailles dans une forme de tristesse

rédemptrice, à grand renfort de prières et

d’implorations. Et en nous confrontant à la réalité de

l’identité islamique et à l’âpreté de sa tradition, le jeune

libanais force nos deux mondes à se regarder dans les

yeux, et à s’écouter l’un et l’autre. Alors, en acceptant

que nous traversent les chants, les prières et les danses,

on percevra peut-être que derrière ce langage, a priori

belliqueux, se cache en fait un combat quotidien avec

soi-même, avec sa propre impureté, et avec la douleur

d’une foi toujours mise au défi – et nous sera ainsi

révélé, par la force de la poésie, le sens originel d’un

autre mot terrifiant : le « djihad », injustement assimilé

aujourd’hui à la guerre prétendument sainte des

semeurs de mort.

1

/

2

100%