Le problème de l'être chez Aristote - Analyse Philosophique

Le problème de l’être chez Aristote

INTRODUCTION : LA SCIENCE SANS NOM

Chapitre I META TA ΦΥΣIKA

« Il y a une science qui étudie l’être en tant qu’être et ses attributs essentiels » ( Γ, 1,

1003a21). Cette affirmation d’Aristote traduit moins une constatation d’existence (« il y a »),

qu’elle ne traduit un souhait inexaucé. Une telle science était sans ancêtres et sans tradition.

Pour s’en persuader, il suffit de regarder les classifications du savoir en honneur avant Aristote :

Les Platoniciens partageaient leur savoir spéculatif en 3 branches : dialectique, physique,

éthique.

Pour les Stoïciens, la philosophie est un champ dont la physique est le sol, la logique la

clôture et la morale le fruit (Diogène Laërce, VII, 39-40)

Les Epicuriens distinguaient de même trois parties dans la philosophie : canonique,

physique, éthique.

Si la science de l’être en tant qu’être n’avait pas d’ancêtres, elle n’aura pas non plus de

postérité immédiate. En effet, la division Xénocratique (Xénocrate fut à la tête de l’Académie

Platonicienne) du savoir en logique, physique et morale avait fini par imprégner les esprits au

point de rendre psychologiquement impossible toute nouvelle organisation du champ

philosophique.

PARTIE I : LA SCIENCE « RECHERCHEE »

Chapitre I ETRE ET HISTOIRE

L’origine de la philosophie, c’est

«l’étonnement que les choses soient ce qu’elles

sont»

(Métaphysique, A, 2, 983a13). La philosophie ne naît donc pas d’un élan spontané de

l’âme, mais de la pression même des problèmes: les choses se manifestent, s’imposent à nous

comme contradictoires, comme faisant question; elles nous poussent dans la recherche; elles

n’ont de cesse que notre étonnement cesse et se mue en un étonnement contraire: comment a-

t-on pu un jour s’étonner que les choses soient ce qu’elles sont. La philosophie décrit donc une

courbe qui va de l’étonnement originel à l’étonnement devant ce premier étonnement.

Il y a donc une «contrainte de la vérité» (Métaphysique, A, 3, 984b9). Celle-ci semble

devoir user de violence pour s’imposer car elle se heurte à des résistances. Il y a un va-et-vient

entre la chose elle-même, qui «contraint» le philosophe à la penser suivant ses articulations ou

ses significations multiples, et les hypothèses ainsi obtenues, qui sont ensuite autant

d’interrogations à l’égard de la chose, en qui elles s’éprouvent. Il y a un dialogue entre le

philosophe et les choses.

Chapitre II ETRE ET LANGAGE

§ 1 : « La signification »

La question du langage chez Aristote prend sa source dans la polémique qu’il engagea

avec les sophistes. Ces derniers, qui n’avaient aucun souci de la vérité des choses, faisaient

porter tout leur effort sur l’efficacité du discours, faisant de celui-ci une arme incomparable

pour transmuer le faux en vrai ou du moins en vraisemblable. La force du sophiste est

d’imposer son propre terrain (celui du discours) à son adversaire. Si, bien évidemment, le

discours est le lieu obligé de toute discussion, celui-ci est rarement pur et n’est le plus souvent

qu’un moyen de renvoyer l’interlocuteur aux choses elles-mêmes. Or c’est précisément ce que

se refuse de faire le sophiste ; il n’admet pas que la polémique sorte du plan du discours, pour

se transporter dans le domaine problématique des choses.

Dans cet âge d’éristique ce qui est en jeu c’est l’existence même de la philosophie

comme recherche du vrai, c’est-à-dire la science. Pour Aristote, si Platon n’a jamais réussi à

endiguer la prolifération sophistique c’est parce qu’il répondait par des arguments ad hominem ou

par des mythes à des arguments logiques. Pour Aristote, le seul moyen de se débarrasser des

obstacles que les sophistes opposent à la recherche de la vérité, c’est de recourir à la réfutation

(έλεγχος), procédé mis au point par les sophistes eux-mêmes.

Si les rhéteurs et les sophistes exaltent la toute puissance du discours dans sa fonction

de persuasion (cf. Gorgias, Eloge à Hélène), Aristote affiche quant à lui plus de méfiance à l’égard

du langage. Ainsi, résonner ou définir λογικώς, c’est-à-dire verbalement, c’est s’en tenir aux

généralités, en négligeant ce qu’il y a de propre à l’essence de la chose considérée. C’est

pourquoi il accorde sa préférence aux spéculations physiques c’est-à-dire appropriées à la nature

même de leur objet.

En opposant ainsi le sens des mots et la nature des choses, il semble qu’Aristote soit le

premier à rompre le lien entre le mot et la chose, entre le λόγος et l’όν, et à élaborer une théorie

de la signification, c’est-à-dire à la fois de la séparation et du rapport entre le langage comme

signe et l’être comme signifié. Il semble que les sophistes, quant à eux, n’ont jamais eu l’idée

que le langage pût renvoyer à autre chose qu’à lui-même : le langage est pour eux une réalité en

soi, qui fait corps avec ce qu’elle exprime, et non un signe qu’il faudrait dépasser vers un signifié,

non pas donné, mais problématique.

Or, c’est sur cette conception implicite du langage d’adhérence totale du mot et de l’être

que repose les sophismes. Pour les sophistes, parler, ce n’est pas parler de, ce qui impliquerait

une référence problématique à un au-delà de la parole, mais dire quelque chose ; or ce quelque

chose qu’on dit est nécessairement de l’être, puisque le non-être n’est pas. Ainsi, les thèses des

sophistes, bien que divergentes, reposent sur ce même principe. Pour Cratyle et Antisthène, le

nom fait corps avec la chose qu’il exprime, ou plutôt il est la chose même s’exprimant. Gorgias

tire du même principe la conséquence inverse : le discours est lui-même un être, chose parmi

les choses et comme il n’y a pas d’intercommunicabilité des êtres entre eux, le discours

n’exprime rien. Par ailleurs, si le point de départ est le même entre les sophistes, le point

d’arrivée l’est aussi ; les 2 thèses parviennent, pour des raisons différentes, à la même

conclusion paradoxale qu’il est impossible de se tromper et de mentir : dans un cas parce qu’il y

a coïncidence naturelle entre le mot et la chose, dans l’autre parce qu’il y a identité

conventionnelle.

Aristote ne prendra pas parti entre une théorie « conventionnaliste » et une théorie

« naturaliste » du langage, mais dénoncera l’erreur qui est au fondement de cette fausse

opposition et dont l’origine est à chercher dans la méconnaissance par les sophistes de

l’essence véritable du langage.

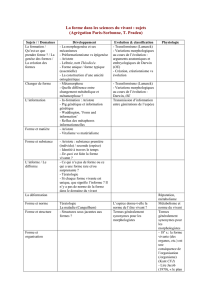

Au début du De interpretatione (1, 16a3), Aristote définit le langage comme symbole

(σύμβολον). Les mots écrits sont les symboles des mots émis par la voix qui eux mêmes sont les

symboles des états de l’âme (παθήματα τής ψυχής). Le rapport du langage parlé (et à plus forte

raison du langage écrit) avec l’être n’est pas immédiat : il passe nécessairement par les παθήματα

τής ψυχής , et ce sont ceux-ci qui expriment immédiatement l’être. La diversité des langues

oblige à admettre que la parole et l’écriture ne sont pas signifiantes par elles-mêmes, alors que

les états de l’âme sont par eux-mêmes ressemblants aux choses qui leur correspondent.

LANGAGE

PENSEE

CHOSES

Ainsi, le langage n’est pas une « image », une « imitation » de l’être, mais seulement un

« symbole », et le symbole doit être défini comme un signe, non pas naturel (on aurait alors

affaire à un σημεϊον) mais conventionnel. Ex : la fumée est le signe du feu ; le lait signe de la

femme ayant accouché. Donc, le langage ne manifeste pas mais signifie, et ce, par

convention.

En fait la philosophie aristotélicienne du langage n’est pas si simple. En effet, comment

comprendre, d’après ce qui précède, l’emploi par Aristote du vocabulaire de l’ Όμοίωμα

(=ressemblance) pour désigner le rapport du langage aux choses alors même qu’il semblait

réservé aux rapports des états de l’âme avec les choses. En effet, Aristote nous dit : « les

discours vrais sont semblables aux choses elles-mêmes » (De interpretatione, 9, 19a33). En fait, ici,

c’est moins le discours que la vérité qui est définie en termes de similitude. Aristote distingue le

discours en général comme genre, de la proposition comme espèce. Le discours, étant simplement

signifiant, n’a pas de portée existentielle, contrairement à la proposition qui est susceptible de

vrai et de faux en tant qu’elle prend position sur l’existence ou l’inexistence de la chose

signifiée. Ainsi, toute énonciation significative (φάσις) n’est pas nécessairement une affirmation

(κατάφασις) ou une négation (απόφασις). La proposition prétend donc imiter (et non plus

seulement signifier), sinon les choses en elles-mêmes (qui sont proprement inimitables par les

discours), du moins le rapport des choses entre elles. Dans la proposition, le discours sort de lui-

même, de sa simple visée signifiante, pour tenter de ressaisir les choses elles-mêmes dans leur

liaison réciproque et par là dans leur existence. En termes modernes, on dirait que le jugement

est à la fois synthèse de concepts et affirmation de cette synthèse dans l’être.

Une question subsiste : comment une composition de symboles qui n’impliquent

aucune ressemblance naturelle avec les choses peut se muer en ressemblance ? La réponse est

déjà dans la question : l’essence de la proposition est, non dans les termes à composer, mais

dans l’acte même de composition. Or, la composition elle-même n’est pas de l’ordre du

symbole, elle ne relève même pas du langage ; elle est un de ces « états de l’âme ». Le jugement

est finalement moins une fonction du discours que de l’âme elle-même.

Quant au langage en lui-même, comme genre, c’est-à-dire dans sa fonction significative

et non judicative (i.e. relatif à un jugement), il a moins pour fonction d’exprimer ce que sont les

choses que de les désigner, de les reconnaître. Le langage est au fond plus soucieux de

distinction que de clarté. Les mots remplissent une fonction désignative, et le seul fait que les

hommes en usent prouve son efficacité. Si le langage de part son processus inhérent de

distinction et donc de classification du monde, ouvre une voie, indique de quel côté les choses

sont à chercher, celui-ci ne va jamais pour autant jusqu’à elles. A cette impuissance du langage,

Aristote donne 2 raisons :

La condition dialectique du discours humain, qui n’est jamais que discours pour

l’autre. Le dialogue est une source d’illusion supplémentaire au discours puisqu’il

nous amène à rechercher l’acquiescement de notre interlocuteur plutôt que la

connaissance des choses et à nous soucier ainsi de vraisemblance plus que de vérité.

L’essence même du langage. L’homme parle toujours en général, alors que les choses

sont singulières. Ainsi, Aristote voit dans le recours à l’universel moins une conquête

de la pensée conceptuelle qu’une infirmité obligée du discours. (Le langage n’atteint

pas l’eccéité, l’idiosyncrasie des choses). D’où toutes les apories du livre Ζ sur les

définitions qui reposent sur cette difficulté fondamentale : comment définir, avec

des noms communs, une essence singulière ? Ce vice essentiel du langage, qui fait

que sous un même nom soient signifiées plusieurs choses, Aristote le nomme

HOMONYMIE. Pour spécifier ce terme, Aristote va distinguer le signifié ultime, qui

est multiple et à la rigueur infini (cad les référents), et la signification qui est ce à

travers quoi le signifié est visé et qui se confondra avec l’essence. Ainsi, il y a 2

équivocités : l’une naturelle et inévitable, qui consiste dans la pluralité des signifiés,

l’autre accidentelle, qui est la pluralité des significations et qui risque d’être fatale à la

vertu signifiante du langage, car si la signification d’un mot n’est pas une, il n’y a pas

de signification du tout. Ex : le mot chien peut signifier soit « constellation céleste »,

soit « animal aboyant ».

C’est sur ce 2ème type d’équivocité que s’appuient la plupart des arguments

sophistiques. Ainsi, la tâche de ceux qui voudront dénoncer les illusions sophistiques sera

de distinguer les significations multiples d’un même mot. Le mot n’a pas de valeur en lui-

même, mais seulement par le sens que nous lui donnons. La valeur signifiante n’est pas

inhérente au mot lui-même, mais dépend de l’intention qui l’anime. Ainsi, le langage

renvoie d’un côté aux intentions humaines qui l’animent, et de l’autre aux choses vers

lesquelles ces intentions se portent. Aristote, dans son jugement sur les philosophes du

passé, ne s’en tiendra jamais aux mots, mais derrière la lettre il recherchera l’esprit, la

, qui seule peut donner un sens au .

Puisque le mot n’est qu’un son, et que sa signification lui vient de l’intention

humaine qui l’anime, comment des intentions multiples vont-elles s’entendre sur

l’imposition d’un même sens ? Si l’on explique l’unité de la signification par une

convention universelle, le conventionnel ne serait jamais universel que par accident et non

par essence. Dès lors, ce serait un miracle permanent que le langage ait un sens, c’est-à-dire

un seul sens. Pour Aristote, si un dialogue est possible, c’est parce qu’il existe une unité

objective qui fonde l’unité de la signification des mots et qu’Aristote appelle essence

(

) ou encore quiddité, ce que c’est,

. «Si homme signifie telle chose et si

quelque être est homme, telle chose sera l’essence de l’homme». (Métaphysique,

a). La permanence de l’essence est ainsi présupposé comme le fondement

de l’unité de sens : c’est parce que les choses ont une essence que les mots ont un sens.

Ainsi, le plan de la dénomination renvoie au plan de l’être. Toute parole est parole sur

l’être et engage de ce fait celui qui la prononce. [cf. Heidegger : Dasein = berger de

l’être]. Donc, pour résumer, la condition de possibilité de ce discours intérieur qu’est la

pensée et de ce discours proféré qu’est le langage, c’est que les mots aient un sens défini ; et

ce qui rend possible le fait que les mots aient un sens défini, c’est que les choses aient une

essence. Ainsi l’analyse du langage, reconnu comme signifiant, nous à fait dépasser le plan

« objectif » des mots, le seul que connaissent les sophistes, vers le plan, toujours

problématique parce que « subjectif », des intentions. Mais l’accord, ou du moins la

rencontre de ces intentions dans le dialogue, amène Aristote à présupposer comme lien de

cette rencontre une nouvelle objectivité, qui est celle de l’être. C’est pourquoi nous pouvons

dire que le projet d’une ontologie chez Aristote sourd d’une réflexion sur la communication.

§ 2 : « La multiplicité des significations de l’être : le problème »

Aristote tendait à assimiler l’essence au sujet et l’accident au prédicat; mais la

pratique la plus immédiate du langage nous apprend que l’essence peut aussi s’attribuer.

Car en effet, en dépit de sa définition première (ce qui est toujours sujet et n’est jamais

prédicat), l’essence peut en un sens s’attribuer (c’est ce qu’Aristote appelle essence

seconde). Il faut donc admettre qu’il existe des prédicats qui signifient l’essence et d’autres

qui signifient l’accident. Il faudra alors pour distinguer la prédication accidentelle de la

prédication essentielle, recourir à une réflexion sur les significations différentes que notre

intention confère dans chaque cas à la copule être. (L’accident ne se laisse pas rejeter si

aisément dans le domaine du non-être puisqu’il s’exprime dans le vocabulaire de l’être :

l’accident n’est non-être que pour une pensée qui ne reconnaît à l’être d’autre signification

que celle de l’essence). Aristote reconnaît donc que l’être peut avoir plusieurs sens, au

moins deux : l’être essentiel ou l’être par soi (’ ) et l’être par accident

(). Le paradoxe de l’être par accident est celui d’un être qui n’est qu’en

étant autre que soi-même. Ainsi le blanc a besoin d’être autre chose que blanc pour exister.

L’être par accident ne se suffit pas à lui-même. Aristote critique le subterfuge de Platon qui

s’était cru obligé, pour cette raison, à introduire le non-être dans l’être.

Le problème de l’un et du multiple se ramène au problème du sens du verbe être

puisqu’il s’agit de savoir comment une chose peut être autre qu’elle même sans cesser

d’être une, c’est-à-dire comment l’un peut être multiple. «Une chose peut être une et

multiple sans revêtir pour autant deux caractères contradictoires : en effet, il y a l’un en

puissance et l’un en acte.» (Physique, I, 2, 186a1). Ce que nous retrouvons derrière la

distinction de l’un en acte et de l’un en puissance, c’est la distinction de l’être par soi et de

l’être par accident, ou encore de la prédication essentielle et de la prédication accidentelle.

Mais tout ceci ne va-t-il pas à l’encontre du §1 où l’analyse du langage nous avait

montré que, pour que le discours soit possible, il faut que les mots aient un sens, c’est-à-dire

un seul sens ? Se pourrait-il que le mot le plus fondamental de tous, le mot être, fût

équivoque ? Mais s’il l’était, y aurait-il encore la possibilité d’un dialogue ?

§ 3 : « Les significations multiples de l’être : la théorie »

Si l’attribution en général implique, comme condition de sa possibilité, la distinction

de l’être par soi et de l’être par accident, de l’être en acte et de l’être en puissance, la

pluralité des types d’attribution nous conduit à une nouvelle distinction qui va à la fois

compléter et recouvrir les distinctions précédentes : celle des catégories de l’être.

1

/

5

100%