Thème 3 L`Union européenne : dynamiques de

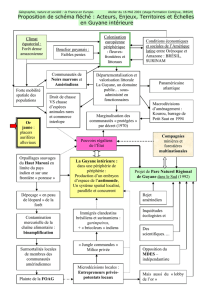

Thème 3 L’Union européenne : dynamiques de développement des territoires

De l’espace européen aux territoires de l’Union européenne

- Qu’est-ce que l’Europe ? Quelle identité européenne ? Qu’ont en commun les Européens ? Où les caractéristiques

communes sont-elles les plus perceptibles ?

- Quelles dynamiques d’élargissement ou d’approfondissement de l’Union européenne ? Quels débats ces questions

suscitent-elles? Pourquoi l’UE est-elle à géométrie variable ? Quelle carte de l’Union européenne se dessine du fait des

adhésions sélectives aux politiques communes ?

- Quelles sont les disparités et inégalités socio-spatiales dans l’Union européenne? Où et comment l’UE agit-elle pour

les réduire ? Quels sont les résultats de son action ?

1. Europe, Europes : un continent entre unité et diversité

Les habitants du continent européen partagent un certain nombre d’héritages historiques et culturels permettent de trouver

une certaine homogénéité. Mais le pluriel « Europes » se justifie par la grande diversité géographique et culturelle de ce

continent pourtant de faible étendue.

Rappel : le continent européen est fragmenté (de 44 à 50 pays, selon les limites qu’on lui donne). L'Europe a une

superficie de 10 392 855 km². Cela représente un tiers de l'Afrique (54 Etats) ou un quart de l'Asie (51 Etats) ou de

l'Amérique (44 Etats). L’Europe compte 724 millions d’habitants soit 10,6 % de la population du globe.

1.1 Les éléments d’unité du continent européen

Le continent européen présente certains traits d’unité qui sont principalement issus d’un héritage historique et culturel

commun.

un héritage judéo-chrétien, c’est-à-dire l’influence prédominante des religions fondées sur la Bible : différentes

Eglises chrétiennes (catholique, protestante et orthodoxe) et le judaïsme ;

des valeurs aujourd’hui considérées comme universelles issues de l’humanisme de la Renaissance (XVe-XVIIe

siècles), période de renouveau intellectuel et artistique qui a redécouvert l’Antiquité classique (c’est l’héritage

gréco romain) et placé l’être humain et son épanouissement au coeur de ses préoccupations ; défendant la raison

et la liberté de pensée des individus (le libre-arbitre), les humanistes ont bénéficié de l’invention de l’imprimerie

pour la diffusion de leurs idées ; la philosophie des Lumières (XVIIle siècle) a poursuivi cette promotion de la

liberté individuelle qui débouchera sur la définition et la défense des droits de l’homme ;

l’État moderne, démocratique et garant des droits des individus que l’Europe a inventé ;

d’autres innovations majeures liées entre elles et également nées en Europe aux XVIIle et XIXe siècles : le

capitalisme (système économique et social caractérisé par la propriété privée des moyens de production et la

recherche du profit) ; les révolutions industrielles des XVIIIe-XIXe s. et l’industrialisation ; « l’exploration » du

monde et l’expansion coloniale ; l’urbanisation.

Il résulte de ce développement économique ancien certaines caractéristiques géographiques que l’Europe partage avec

d’autres continents ou régions du monde, mais qui permettent de la différencier par rapport à d’autres ensembles

géographiques :

un haut niveau de développement comme l’indique l’IDH (Indice de développement humain), qui fait de l’Europe le

second ensemble le plus développé du monde après l’Amérique du Nord ; parmi les 50 pays en tête de classement, on

trouve 31 états européens ;

des densités de population élevées (69 hab/km² ; 100 hab/km² sans les parties européennes de la Russie et du

Kazakhstan).

un taux d’urbanisation (part de la population totale vivant en ville) élevé : alors qu’à l’échelle mondiale, la part des

citadins dépasse légèrement celle des ruraux, 72 % des Européens vivent en ville (2007). Certains pays développés ont

cependant une proportion plus élevée : Australie (91 %), Canada (81 %), Etats-Unis et Japon (79 %) ;

un réseau urbain très dense et un peuplement rural très continu caractéristiques des régions les plus denses du globe ;

la population continentale la plus âgée et la seule population du globe à stagner à l’échelle continentale ; elle pourrait

même diminuer d’ici 2030, ce qui est unique au monde.

1.2 Mais les éléments de diversité l’emportent

La diversité est donc ce qui caractérise le mieux les milieux européens : quoi de commun en effet entre la froide Laponie

finlandaise et le Sud méditerranéen aux étés secs, entre le doux climat océanique de l’Irlande et le rude climat continental

et montagnard de l’Oural septentrional, entre la plaine de Flandre et les hauts sommets du Caucase ?

Sur le plan politique, l’Europe comporte, comme les autres continents, des états de taille très variable. Elle présente même

la particularité de comprendre une partie du plus grand pays du monde (la Russie, dont la partie européenne est presque

aussi vaste que les 27 Etats membres de l’Union européenne) mais également les deux plus petits : le Vatican (44

hectares), qui est aussi avec moins d’un millier de résidents permanents le pays le moins peuplé du globe, et Monaco, qui

n’atteint pas les deux kilomètres carrés. L’Europe comporte plusieurs autres micro-Etats puisque sur les 231 pays ou

territoires recensés sur la planète, on relève également comme Etats en fin de classement le Luxembourg (175e), Andorre

(194e), Malte (205e), le Liechtenstein (216e) et San-Marin (222e).

Sur le plan démographique, les écarts ne sont pas moindres puisque à côté de ces toutes petites nations, l’Europe

comporte quelques poids lourds : la seule Russie d’Europe (114 millions d’habitants) émargerait en 11e position entre le

Japon et le Mexique, l’Allemagne (82 millions) occupe encore la 15e place, tandis que cinq pays se classent dans les

trente premiers (France métropolitaine, Royaume-Uni, Italie, Espagne et Ukraine).

Enfin, ces pays sont-ils loin d’être homogènes sur le plan culturel (carte p. 202-203 + carte p. 208). On a vu que

l’Europe se partage entre plusieurs grands cultes (doc. 2). Certains pays se partagent même entre plusieurs religions,

comme l’Allemagne, ou comportent des minorités religieuses, que la carte n’a pas toutes représentées (par exemple les

protestants, les musulmans et les adeptes du judaïsme n’ont pas été figurés là où ils sont très minoritaires ou dispersés).

À côté de la division religieuse, la diversité linguistique n’est pas moindre puisque l’on ne compte pas moins de 225

langues sur le continent, même si la plupart se rattachent à trois grands groupes linguistiques indo-européens (langues

latines, germaniques et slaves). Une partie de ces langues sont employées par des minorités.

Les minorités nationales (n°1, p. 209) demeurent malgré un apparent ajustement des frontières des Etats aux nations par

les redécoupages des pays intervenus après chacune des guerres mondiales et à nouveau après l’effondrement des régimes

communistes en 1990. Entre 1957 et 2011, pas moins de quinze nouveaux pays ont ainsi vu le jour en Europe, pour une

seule disparition (la République démocratique allemande (RDA) ou Allemagne de l’Est après la réunification de

l’Allemagne en 1989).

La fragmentation croissante de la carte politique de l’Europe a accru le nombre de petits pays : sans parler des micro-Etats

cités supra, dont aucun n’excède les 500 000 h., sept autres créations pour la plupart récentes ne dépassent pas les 2,5

millions d’habitants (soit la population d’une région comme le Languedoc-Roussillon) : Islande, Monténégro,

Slovénie, Macédoine, Estonie, Kosovo et Lettonie. Aussi la superficie et la population moyennes des Etats d’Europe sont-

elles moindres qu’ailleurs : même avec la Russie, les pays d’Europe sont trois fois moins vastes et deux fois moins

peuplés que la moyenne planétaire.

En dehors de l’immense Russie, l’Europe, de faible dimension et fragmentée sur le plan géopolitique, ne comporte

cependant aucun très grand pays en termes de superficie : l’Ukraine figure seulement au 45e rang et la France

métropolitaine au 48e.

Enfin, l’extrême hétérogénéité des États européens se mesure à leur niveau de développement. Dix pays européens se

classent dans les 20 premiers. Six d’entre eux figurent même dans les dix premiers. Si l’Europe figure comme l’un des

trois pôles de la Triade avec l’Asie orientale et l’Amérique du Nord, elle le doit essentiellement à l’Europe occidentale.

Les pays les plus développés sont tous localisés en Europe de l’Ouest et du Nord. Les plus à la traîne se situent tous en

Europe orientale et notamment dans les Balkans (Europe du Sud-est : Ancienne république yougoslave de Macédoine

(ARYM), Bosnie-Herzégovine, Albanie, Serbie, Bulgarie).

Au regard de critères naturels, démographiques, géopolitiques et économiques, il est difficile de faire valoir l’unité de

l’Europe. Le morcellement politique croissant accroît le besoin de coopération pour assurer la paix sur un continent

divisé, compenser l’étroitesse des marchés nationaux par le libre-échange des marchandises et réduire les inégalités de

développement entre eux. L’Europe est donc un continent en quête d’unité politique.

2. L’Union européenne : frontières et limites ; une union d’États à géométrie variable

La CEE a été constituée à partir des six pays fondateurs déjà associés dans la CECA : Allemagne, France, Italie, Pays-

Bas, Belgique, Luxembourg (n°1, p. 211).

Il faut ensuite attendre 1973 pour qu’intervienne le premier élargissement, effectué vers le Nord-ouest avec les îles

britanniques (Royaume-Uni, Irlande) et le Danemark, soit l’Europe des 9. La CEE s’étend alors vers le nord.

Puis c’est l’élargissement en direction du sud. La Grèce, redevenue démocratique, a rejoint la CEE en 1981. C’est

l’Europe des 10, puis l’Europe des 12. En 1986, la péninsule ibérique (Espagne, Portugal), à son tour sortie de

nombreuses années de dictature.

La réunification allemande en 1990 conduit à l’absorption de l’Allemagne de l’Est, extension géographique sans nouvel

Etat membre. 1995 voit l’entrée de deux états nordiques (Suède et Finlande) et de l’Autriche dans ce qui est devenu entre-

temps (1993) l’Union européenne (Europe des 15).

L’agrandissement le plus spectaculaire intervient en 2004 puisque non seulement dix pays entrent dans l’UE d’un seul

coup (Europe des 25), avec de surcroît parmi eux huit anciennes démocraties populaires, seulement 14 ans après la chute

du rideau de fer. Cet élargissement agrandit l’Europe vers le Sud (Malte et Chypre) et surtout vers l’Est avec les huit

anciens pays communistes qui ont réussi spectaculairement leur conversion à l’économie de marché et leur transition

démocratique.

Le dernier élargissement absorbe deux autres anciens pays communistes, la Roumanie et la Bulgarie, élargissant l’UE

vers le Sud-est, donnant naissance en 2007 à l’actuelle Europe des 27.

La chute du communisme a donc fortement accéléré le processus d’intégration, augmentant en peu d’années le nombre

d’Etats membres, la Communauté étant passée de 6 à 12 pays en près de 30 ans, mais de 12 à 27 en peine plus de 20 ans

en raison de la multiplication du nombre de pays en Europe et du désir des anciens pays du bloc de l’Est de rejoindre une

Union européenne démocratique et prospère.

L’Union européenne est à « géométrie variable ». L’analyse de cartes permet de dégager le noyau des Etats adhérant à

l’essentiel des structures communes, notamment la monnaie unique et l’espace Schengen (carte p. 210), et les auréoles

d’Etats moins engagés. Les frontières ont donc tendance à s’effacer mais n’ont pas disparu. La notion même de frontière

est renouvelée (entrées dans l’Union par les aéroports, contrôle des flux sur des lieux qui ne sont plus les frontières

nationales…) – introduction p. 214.

L’extension spatiale suscite aussi l’émergence d’ensembles régionaux au sein de l’Union afin de défendre des positions

communes.

L’UE est susceptible d’accueillir de nouveaux membres. Pour être admis dans l’Union européenne, il faut manifester

l’adhésion à ses valeurs en présentant sa candidature puis respecter l’ensemble des conditions pour y rentrer (ce qu’on

appelle depuis 1993 les critères de Copenhague) en reprenant dans son droit national l’ensemble des décisions prises et

textes réglementaires adoptés depuis l’origine par les états membres : c’est la transcription (dans la législation du pays) de

l’acquis communautaire. Enfin, l’ensemble des Etats membres doit être d’accord pour accueillir le pays candidat.

L’agrandissement de l’Europe communautaire n’a donc pu se faire que par étapes.

Par ordre chronologique, l’Union européenne a officiellement reconnu comme candidats et ouvert des négociations

d’adhésion avec les cinq pays suivants (entre parenthèses, la date de reconnaissance officielle comme pays candidat) : la

Turquie (1999) ; la Croatie, ancienne république de l’ex-Yougoslavie (2004) ; l’Ancienne république yougoslave de

Macédoine (ARYM), également née de la disparition de la Yougoslavie communiste (2005) ; l’Islande, désireuse

d’adopter l’Euro suite à la crise financière de 2008 (2010) ; le Monténégro, un des derniers pays nés des divisions

successives de l’ancienne Yougoslavie (2010). Au regard du niveau d’avancement des négociations, la Croatie devrait

pouvoir intégrer l’UE d’ici à 2014 de même que l’Islande.

En 2009, deux autres pays se sont portés candidats : l’Albanie et la Serbie ; leur candidature n’a pour l’instant pas encore

été jugée recevable par l’UE au regard des exigences préalables, de sorte que les négociations d’adhésion ne sont pas

entamées.

D’autres pays situés en Europe ont officiellement « vocation à adhérer à l’Union européenne ». On les appelle candidats

potentiels : ce sont des Etats dont les Etats membres de l’UE reconnaissent officiellement qu’ils sont susceptibles

d’adhérer un jour. Ce statut leur est décerné par l’Union européenne sans que les pays en question aient auparavant

nécessairement fait acte de candidature. Deux pays des Balkans occidentaux faisant autrefois partie de la défunte

Yougoslavie sont désormais concernés : la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo.

En dehors de ces pays officiellement associés au processus d’élargissement, des débats ont lieu dans d’autres pays

d’Europe occidentale (Norvège, Suisse) sur l’opportunité d’une candidature éventuelle. Certains pays d’Europe orientale

ont fait connaître leur aspiration à rentrer dans l’Union européenne : l’Ukraine et la Moldavie et trois pays du Caucase

(Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan) dont seul le premier est géographiquement européen si l’on s’en tient aux limites

traditionnelles.

3. Disparités et inégalités socio-spatiales : l’action de l’Union européenne sur les territoires

Les inégalités socio-spatiales concernent les disparités observées entre les populations ou les groupes sociaux en fonction

de l’endroit où ils vivent. L’Union européenne compare principalement ces écarts par région car c’est à ce niveau qu’elle

agit pour tenter de réduire ces disparités. De telles inégalités socio-spatiales s’observent aussi entre les espaces urbains et

espaces ruraux, notamment dans les parties les moins développées de l’espace communautaire. La Commission

européenne recherche une meilleure cohésion, c’est-à-dire une réduction des inégalités. Elle poursuit un triple objectif de

cohésion économique (réduction des disparités de développement entre Etats membres), sociale (réduction des écarts de

revenus et de chômage entre populations) et territoriale (réduction des différences de développement entre les territoires,

notamment régionaux).

3.1 Les inégalités entre États membres

Inégalités des PIB (n°1, p. 217). On distingue :

Les pays riches de l’Ouest (une douzaine de pays plus productifs que la moyenne de l’Union européenne) : le

Luxembourg, petit pays à l’économie tertiaire centrée sur les activités financières, est loin devant les autres, qui

appartiennent tous à l’Europe occidentale et à l’ancienne Europe des 15 (1995) , sauf la Grèce et le Portugal.

Les intermédiaires dont le PIB/hab. est situé entre la moyenne communautaire et 75 % de cette moyenne : une

demi-douzaine de pays d’Europe méditerranéenne, entrés avant 2003 (Grèce, Portugal) ou après (Chypre, Malte),

et centrale, les plus développés des PECO (Pays d’Europe centrale et orientale), territoires autrefois communistes

(Slovénie, République tchèque) ;

Les pauvres : 4 pays dont le PIB/habitant est compris entre 75 % et 61 % de la moyenne, autrement dit où la

richesse produite par tête est située entre les trois quarts et les trois cinquièmes de la moyenne. Ce sont toutes

d’anciennes économies communistes d’Europe centre-orientale ;

Les très pauvres : 4 pays d’Europe orientale où le niveau de productivité est à peu près deux fois plus faible que

la moyenne de l’UE, se situant autour de 50 %, voire moins.

Taux de pauvreté en Europe (le taux de pauvreté est la part de pauvres dans la population d’un pays (en fonction du

niveau de vie de ce dernier).

Les pays à forte proportion de pauvres pays (plus de 18,4 %) ont pour certains un faible PIB par habitant comme les pays

baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), la Roumanie et la Bulgarie. La productivité étant faible, le niveau de vie

probablement aussi. Ces Etats n’ont pas les moyens de soutenir leurs populations désargentées, ce qui explique la part

élevée de pauvres. La crise financière débutée en 2008 a par ailleurs accru le chômage et endetté fortement la Grèce et

l’Espagne, deux pays méditerranéens où la part de pauvres a beaucoup augmenté.

La dizaine de pays de l’Union européenne comptant la plus faible proportion de pauvres (moins de 13,8 % de la

population) sont des pays riches à tradition de politiques sociales : pays nordiques, Pays- Bas, Autriche, France. Ce peut

aussi être d’anciens pays communistes moins développés mais ayant conservé leurs politiques sociales et de moindres

écarts de revenus entre catégories sociales (République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Hongrie).

Pour comparer le degré de pauvreté d’un pays à l’autre, il faut cependant comparer leur niveau de vie. Etre pauvre au

Luxembourg, pays à très fort niveau de vie, n’a pas la même portée que l’être en Bulgarie, dernier pays de l’UE pour son

PIB par habitant. C’est l’objectif de l’indicateur suivant.

Taux et seuil de pauvreté dans l’Union européenne

Le taux de pauvreté est la proportion de pauvres dans la population totale. Est considéré comme pauvre quelqu’un dont le

revenu est inférieur à 60 % de la médiane. Le seuil de pauvreté est le revenu en-dessous duquel on est pauvre dans chacun

des pays.

Les pays à faible proportion de pauvres sont les mêmes : République tchèque et Pays-Bas (10 %), et plusieurs pays où il

est compris entre 11% et 13 % (Suède, Slovaquie, Autriche, Danemark, Hongrie, Slovénie, Finlande et France). D’autres

restent sous les 15 %, c’est-à-dire en-deçà de la moyenne communautaire (18 %) (Luxembourg, Malte, Belgique,

Allemagne, Chypre). C’est majoritairement mais non exclusivement l’Europe du Nord et de l’Ouest.

Inversement, les États comptant une plus forte proportion de pauvres que la moyenne de l’UE sont situés en Europe

orientale (Roumanie, Bulgarie, pays baltes, Pologne) Lettonie, au Sud (Italie, Grèce, Espagne, Portugal) et dans les îles

britanniques (Royaume-Uni, Irlande).

Les écarts entre pays sont importants (variation de 1 à 2,5 entre les extrêmes).

3.2 Les disparités régionales (p. 199)

Le PIB (carte n°2, p. 229) régional le plus bas est de 6 400 euros par habitant et par an, tandis que la plus élevée dépasse

les 83 000 euros, soit un rapport de 1 à 77. Les régions les moins riches sont situées dans la moitié orientale de l’Union

européenne à savoir les Pays d’Europe centrale et orientale (PECO), de l’Estonie à la Bulgarie, prolongés par la Grèce.

Dans cet ensemble, aucune région n’atteint les 20 000 euros en dehors de régions capitales : Varsovie (Pologne), Prague

(République tchèque), Bratislava (Slovaquie), Budapest (Hongrie), Bucarest (Roumanie), Athènes (Grèce).

Les plus pauvres de toutes (moins de 14 000 Euros) sont situées sur la frange orientale de l’Union européenne le long de

sa frontière externe. L’Outre-mer constitue l’autre ensemble de régions en retard, à l’exception de Madère. Dans la moitié

Ouest, les régions à la traîne sont peu nombreuses : un Land (région) de l’Est de l’Allemagne, une partie de la Wallonie

(Belgique francophone) et des régions méditerranéennes : le sud-ouest de la péninsule ibérique (Portugal, Estrémadure) et

le Midi italien (Mezzogiorno).

Les plus productives (n°3, p. 217) se situent, à l’inverse, en Europe de l’Ouest : exception faite de celles qu’on vient de

citer, toutes les régions d’Europe occidentale sont au-dessus de la moyenne, du nord de la Finlande au sud de l’Espagne.

La mégalopole, région densément peuplée, urbanisée et industrielle s’étendant du Nord de l’Angleterre à l’Italie du Nord,

a les valeurs les plus élevées avec l’Europe du Nord : Danemark, Suède et Finlande. Une dizaine de régions atteint les

valeurs maximales : ce sont principalement des régions : Ouest de Londres, Ile-de-France, Stockholm, Copenhague,

Amsterdam, Francfort, Munich, Hambourg, Brême, Dublin, Vienne, Luxembourg.

Les régions les moins productives correspondent aux anciens pays du Bloc de l’Est qui ont pris du retard à l’époque

communiste (1945-1990) sur les pays d’économie de marché. Seule l’ancienne RDA a pu rattraper largement son retard

grâce à la réunification allemande qui a permis la solidarité de l’ex-Allemagne de l’Ouest et des aides de l’Union

européenne dès 1990. Ces pays restent aussi plus agricoles (ils comptent davantage d’agriculteurs dans la population

active). C’est aussi le cas des régions méditerranéennes en retard en Europe du Sud. Dans ces régions, l’agriculture est le

secteur le moins productif. L’industrie de ces pays n’a pas non plus achevé sa modernisation et elle repose sur des

secteurs plus traditionnels (métallurgie, textile, chaussure). Enfin, les services de haut niveau (activités financières,

conseil stratégique…) sont rares.

Les rares espaces où la productivité excède les 37 000 euros par tête correspondent presque tous à des régions-capitales

concentrant des activités de commandement (région londonienne, Paris, Stockholm, Copenhague, Amsterdam, Dublin,

Vienne, Luxembourg) ou plus largement à des régions métropolitaines comptant une forte proportion d’activités

financières (comme Francfort) ou d’industries de pointe (comme Munich). Ce sont soit des métropoles isolées, soit des

ensembles régionaux vastes, comme la mégalopole.

3.3 La politique de cohésion

(n°2, p. 217 ; carte p. 216)

La politique de cohésion désigne les politiques de mise à niveau des États les plus pauvres et de réduction des écarts entre

régions. Pour la période de programmation 2007-2013, cette politique va mobiliser 308 milliards d’euros.

L’Union européenne cherche d’abord à favoriser le décollage des pays les plus pauvres (en 1994, elle a créé le fonds de

cohésion pour financer ce rattrapage des économies les plus en retard). Tous les nouveaux Etats membres entrés depuis

2004 (PECO, Chypre et Malte) sont aidés par ce fonds (en plus de l’Espagne, du Portugal et de la Grèce. On appelle pays

de la cohésion les 15 Etats bénéficiaires de ce fonds.

L’Union européenne mène également depuis 1988 une politique régionale visant à favoriser le développement des

régions en retard ou en crise.

D’autres fonds peuvent intervenir comme le volet A de coopération transfrontalière (n°2, p. 214) qui vise à faire coopérer

des régions entre elles de part et d’autre d’une frontière. Cela s’explique par les impératifs d’une coopération de proximité

pour traiter en commun des questions telles que le transport, l’emploi, le développement économique, les espaces

naturels, etc. en réalisant des projets communs.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%