Vers de NOUVEAUX INDICATEURS

1

Brevet de Technicien supérieur Commerce international 1ère année

Vers de NOUVEAUX INDICATEURS ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plus 100%! C'est le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) par habitant cumulé pour la France depuis

1970. Chaque Français est donc, en moyenne, deux fois plus riche qu'en 1970.

Mais le bien-être a-t-il pour autant augmenté, les inégalités ont-elles diminué et cette croissance est-elle soutenable,

compte tenu des ressources limitées de la planète? Pour répondre à ces questions, qui se posent dans tous les pays

développés, le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue), avec l'indicateur de développement

humain (IDH), ou encore des organisations non gouvernementales (ONG), comme Les Amis de la Terre

(l'indicateur de bien-être économique durable, Ibeed) ou le WWF (l'empreinte écologique), associées à des

universités, ont créé des indicateurs complémentaires au PIB. Leur nombre atteint la trentaine dans le monde

aujourd'hui.

Partant du constat des limites du PIB, ces initiatives ont œuvré dans deux grandes directions :

- La première tient compte du PIB mais lui ajoute des indicateurs environnementaux et/ou sociaux, comme

l'espérance de vie, le taux de pauvreté ou la mesure des inégalités.

- La seconde ignore le PIB et construit un indicateur sur la base de critères purement sociaux (par exemple, le Bip

40 en France) ou uniquement environnementaux (comme l'empreinte écologique).

Bien sûr, ces indicateurs, tout comme le PIB, reflètent l'idéologie de ceux qui les construisent :

- Ainsi, dans le calcul du Bip 40, moins il y a de conflits sociaux, plus l'indicateur est mauvais. Alors que d'une

année sur l'autre, la diminution des grèves peut refléter, au contraire, l'amélioration de la situation des salariés.

- Mais ces indicateurs permettent de mettre des chiffres sur deux tendances clés : d'une part, l'augmentation du PIB

dans les pays riches ne produit plus d'augmentation du bien-être et de réduction des inégalités ; d'autre part, tous

les pays développés ont très largement dépassé la soutenabilité environnementale de leur niveau de vie.

- Les indicateurs économiques influencent l’esprit et le contenu des politiques publiques. La commission Stiglitz,

mise en place en 2008 pour produire des indicateurs complémentaires au PIB pour la France, peut contribuer à

cette évolution. Cf. polycopié.

Toujours plus, mais pas vraiment mieux

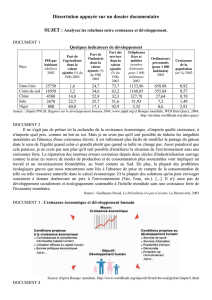

Croisés avec le produit intérieur brut (PIB) par habitant, les indicateurs alternatifs mettent en évidence des

tendances ignorées par le PIB. Ainsi, en France, le Bip 40 permet de conclure que l'augmentation du PIB par

habitant ne réduit pas, en soi, les inégalités. Certes, les deux dernières périodes de baisse des inégalités sont aussi

celles où la croissance a été la plus forte sur les vingt dernières années. Mais sur les trois périodes où les inégalités

ont diminué depuis 1980 (1981-1983, 1990-1991 et 2000-2002), le rôle des politiques publiques (création du RMI, 35

heures...) est déterminant.

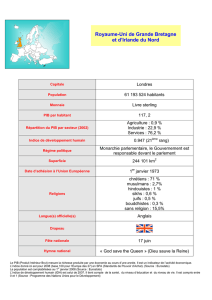

Les comparaisons internationales confirment cette observation. Ainsi, la France obtient un meilleur classement

lorsqu'on mesure son indicateur de développement humain (IDH) ou l'état des inégalités plutôt que si on s'en tient

au seul PIB par tête. A l'inverse des Etats-Unis ou du Royaume-Uni, qui perdent respectivement 10 et 5 places

quand on compare leur IDH au lieu de leur PIB par habitant. Dans tous les cas, ce sont les pays scandinaves qui

parviennent le mieux à concilier haut niveau de PIB et de développement humain et faible coefficient d'inégalités.

Alors que le PIB par habitant a moins augmenté en Suède qu'aux Etats-Unis, le bien-être mesuré par l'indice du

développement économique soutenable (non disponible pour la France), qui retranche du PIB les externalités

sociales et environnementales négatives (augmentation des inégalités, pollutions...), a augmenté en Suède et

diminué aux Etats-Unis.

2

Evolution du BIP 40 et du PIB par habitant en France depuis 1980, en dollars constants 2000

Un PIB faible n'est en rien la garantie d'une société plus juste. Au niveau international, les pays les moins riches

sont aussi, globalement, les plus inégalitaires. Mais plus que le niveau du PIB, c'est l'organisation sociale et les

politiques publiques qui influent sur les inégalités: malgré un PIB par habitant quarante fois supérieur, les Etats-

Unis ont une répartition des revenus aussi inégalitaire que celle du Burkina Faso.

Ecart entre le rang atteint dans le classement PIB/habitant et dans le classement par l'indice de développement humain

(IDH)

3

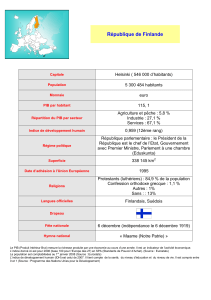

Classement des régions françaises selon leur PIB par habitant et leur indicateur de santé sociale (ISS) en 2004

Evolution du PIB par habitant, en euros constants de 2000, et de l'indicateur de bien-être économique durable (Ibeed),

base100 en 1970

Depuis quelques années, les

collectivités territoriales françaises se

mettent également à mesurer l'état

de leur territoire autrement qu'au

travers de leur PIB par habitant.

C'est le cas notamment du Nord-Pas-

de-Calais et de l'Ile-de-France. Cette

région est celle qui connaît le plus

grand écart entre son PIB par

habitant et son indicateur de santé

sociale (ISS), qui additionne une

dizaine de variables comme le taux

de crimes et délits, le taux d'emplois

précaires, le taux de

surendettement... Classée première

en PIB par habitant, l'Ile-de-France

n'est que 17e en ce qui concerne l'ISS.

Un classement qui fait du Limousin

la région où le bien-être est le plus

élevé. Ce qui n'en fait pas forcément

celle où tout le monde a envie de

vivre...

4

PIB par habitant en 2005, en dollars, et indice de Gini

Un modèle de croissance insoutenable

Depuis les années 50, l'empreinte écologique des Français a dépassé la capacité des ressources naturelles de la

France à satisfaire leurs besoins. Jusque dans les années 80, les pays riches pouvaient se permettre de vivre à crédit

sur le reste de la planète, car la Terre produisait plus de ressources que les modes de consommation de l'ensemble

de l'humanité ne l'exigeaient. Mais depuis le milieu des années 80, selon les calculs du Fonds mondial pour la

nature (WWF), ce n'est plus le cas: c'est l'ensemble de l'humanité qui vit à crédit. Malgré les gains en termes

d'efficacité énergétique, l'empreinte écologique globale des pays riches continue d'augmenter, sans exception.

Pendant ce temps, la biocapacité du monde, c'est-à-dire sa capacité à renouveler les ressources utilisées par notre

activité, diminue notamment sous l'effet de la désertification, de la déforestation et de l'étalement urbain.

Evolution de la population, du PIB en dollars constants 2000, de l'empreinte écologique et de la dette écologiquede la France,

base 100 en 1960

5

PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat en 2004 et émissions de CO2, en tonnes/hab./an

Mais peut-on vraiment réduire l'empreinte écologique sans toucher, non seulement à notre mode de vie, mais aussi

à notre niveau de vie et de développement humain ? La réponse à cette question est sans doute un des enjeux

majeurs du siècle qui vient. La bonne nouvelle, c'est qu'un pays peut considérablement réduire ses émissions de

CO2 sans s'appauvrir. Ainsi, un Suisse émet trois fois moins de CO2 par habitant qu'un Canadien pour un produit

intérieur brut (PIB) par habitant équivalent. Cet écart tient bien sûr à un climat plus rigoureux et à un territoire

plus vaste qui exige des déplacements plus longs, mais aussi à des choix politiques. La Suisse est en pointe pour le

ferroutage ou l'efficacité énergétique des logements, par exemple. Le Canada dispose donc, sous réserve de faire

des choix différents en matière d'urbanisme et de transports notamment, de vraies marges de manœuvre pour

réaliser le fameux Facteur 4 (diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à leur

niveau de 1990) sans toucher à son niveau de vie et de développement. La France, avec 6,2 tonnes de CO2 par

habitant, est bien placée grâce au nucléaire. Mais cette solution n'est pas généralisable à l'ensemble de l'humanité

pour des raisons de quantité d'uranium disponible et de stabilité géopolitique.

La moins bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, aucun pays n'a réussi à atteindre un indice de développement humain

lui permettant de satisfaire les besoins sociaux de sa population tout en ayant une empreinte écologique

soutenable. L'espace du développement soutenable du graphique ci-dessous est aujourd'hui désespérément vide.

Un nouveau modèle est donc à inventer. Mais est-ce forcément une si mauvaise nouvelle?

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%