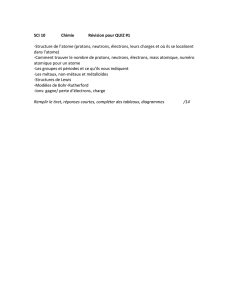

Chap5 COURS ATOME

Physique 2nde G.Baudot – 2005/2006

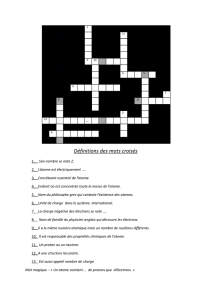

Chapitre 5 : Un modèle de l’atome

I. Exploration de la structure de l’atome

1) L’expérience de Rutherford

Activité documentaire n°1 p.52

En 1909, Marsden, Geiger et Rutherford entreprirent d’utiliser des particules α

(noyaux d’hélium) pour explorer la structure de l’atome. Ils bombardèrent pour cela

une feuille d’or d’environ 0,6 µm par un faisceau de particules α et constatèrent que

la grande majorité des particules traversent la feuille d’or sans être déviées, que

quelques particules sont légèrement déviées et que certaines particules α (une sur

20 à 30000) sont renvoyées vers l’arrière.

Rutherford en déduisit que l’atome est constitué d’un noyau très petit par rapport

à la taille de l’atome qui concentre l’essentiel de la masse et toutes les charges

positives, et d’un cortège électronique dont le volume est celui de l’atome.

Un atome est constitué d’un noyau central entouré par un cortège d’électrons.

2) Au cœur de l’atome : le noyau

Grâce à l’expérience de Rutherford, on comprend qu’il existe au cœur de l’atome un

noyau très petit, très dense et chargé positivement.

Le noyau atomique est à peu près 100 000 fois plus petit que l’atome.

Le noyau atomique constitue l’essentiel de la masse de l’atome.

Le noyau atomique porte une charge électrique positive.

3) Principal constituant de l’atome : le vide

Un atome est essentiellement constitué de vide.

Le rayon du noyau est 100 000 = 105 fois plus petit que le rayon de l’atome cela veut

dire que le volume du noyau est (105)3=1015 fois plus petit que celui de l’atome.

Finalement, considérant la Lune, sphère de rayon RL= 1730 km, on calcule que si on

enlevait le vide des atomes qui la composent leur noyau tiendrait dans une sphère

de moins de 20 m de rayon.

Exercice n°13 p.61

II. Les constituants de l’atome

1) Les particules du noyau : les nucléons

Le noyau atomique est constitué de 2 types de nucléons : protons et neutrons.

Un neutron porte une charge nulle (qn = 0). Un proton porte une charge positive

qui vaut qp = +e = 1,602. 10-19 C

La masse du neutron est mn = 1,675. 10-27 kg, celle du proton mp = 1,673. 10-27

kg. Ces masses son très voisines et on prendra mn = mp = 1,67. 10-27 kg

2) Le cortège électronique

Autour du noyau gravitent des électrons.

Les électrons sont des particules de charge négative qp = -e = -1,602. 10-19 C

Les électrons sont des particules de masse très faible : me = 9,1. 10-31 kg.

III. La masse et la charge de l’atome

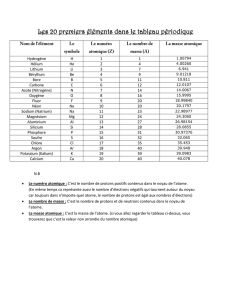

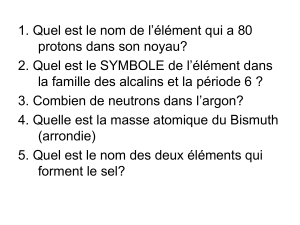

1) Symbole, nombre de masse et numéro atomique

Un atome est caractérisé par deux nombres :

- le nombre de masse, noté A, est le nombre de nucléons dans le noyau

- le numéro atomique, noté Z, est le nombre de protons dans le noyau

Le nombre de neutrons dans le noyau est donné par A-Z

Un atome est noté

X

24

12

avec X le symbole chimique de l’atome.

2) Electro-neutralité de l’atome

Un atome est électriquement neutre c’est-à-dire que sa charge électrique

totale est nulle.

Pour être neutre un atome doit comporter autant d’électrons dans le cortège

électronique que de protons dans le noyau.

Le nombre d’électrons est donc égal à Z (numéro atomique).

3) La masse de l’atome est concentrée dans le noyau

Toute la masse de l’atome est contenue dans le noyau.

La masse de l’atome correspond à celle des Z protons et des (A-Z) neutrons du

noyau : ma = Z mp + (A-Z) mn

Physique 2nde G.Baudot – 2005/2006

Exemple : Un atome de

Br

80

35

a un noyau qui contient A=80 nucléons dont Z=35

protons et A-Z=45 neutrons et un cortège électronique qui contient 35 électrons.

La masse de l’atome vaut mBr = 35 mp + 45 mn = 80 x 1,67. 10-27 = 1,34. 10-25 kg

Exercice n°14 p.61

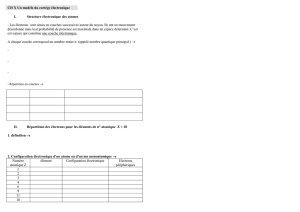

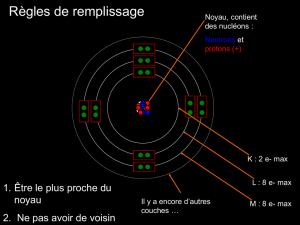

IV. Répartition des électrons

Activité documentaire n°4 p.55

Tous les électrons du cortège électronique n’ont pas les mêmes propriétés. Le

cortège électronique est structuré en fonction des propriétés des électrons. Pour

décrire la structure du cortège électronique on utilise un modèle en couches.

Les électrons sont répartis sur différentes couches électroniques.

Les couches sont notées par des lettres : K, L, M ...

La couche K est la plus proche du noyau, les autres sont de plus en plus

éloignées du noyau.

Chaque atome ayant un nombre d’électrons différents le remplissage des couches

électroniques varie en fonction de l’atome considéré.

Pour savoir comment les électrons se placent sur les différentes couches

électroniques on utilisent les règles suivantes :

- on remplie les couches dans l’ordre K puis L puis M puis ...

- la nème couche peut recevoir 2n2 électrons

(2 sur la couche n°1 (K), 8 sur la couche n°2 (L), 18 sur la couche n°3 (M), etc...)

La façon dont les électrons sont disposés sur les différentes couches électroniques

donne aux atomes les propriétés qui détermineront leur comportement chimiques.

Il est donc important de pouvoir simplement résumer la structure électronique d’un

atome.

On représente la structure électronique par une notation qui résume combien

d’électrons contient chaque couche électronique : (K)nb e K(L)nb e L(M)nb e M...

La dernière couche qui contient des électrons est appelée « couche externe »

Exemple : le Mg a 12 électrons, sa structure électronique est (K)2(L)8(M)2

Exercices n°21, 22 et 25 p.62

V. Petite histoire du modèle atomique

1) Naissance de la théorie atomiste

Dans l’Antiquité, les spéculations des philosophes grecs donnent naissance à deux

grandes théories opposées sur les éléments constitutifs de l’Univers : la théorie

des quatre éléments, élaborée par Empédocle au ve siècle av. J.-C., et l’atomisme,

proposé par Leucippe un siècle plus tard.

Selon Empédocle, philosophe grec du Ve siècle av. J.-C., le monde serait

constitué de quatre éléments : la terre, l'eau, l'air et le feu. Mus par la

force de l'amour, ils s’uniraient et se sépareraient sous l'impulsion de la haine.

Par ailleurs, Anaxagore est convaincu que la matière est constituée d'un nombre

infini d'éléments indivisibles, dont le mélange, réalisé par l'opération de

l'intelligence éternelle, conduirait aux choses

Selon la théorie atomiste (fondée par Leucippe et développée par Démocrite),

la matière résulterait d'une composition particulière particules minuscules,

identiques et indivisibles : des atomes (du grec atomos, « indivisible »).

2) Premières théories atomiques

Le concept moderne d’atome est proposé par John Dalton en 1808, tandis que la

notion de molécule est précisée par Amedeo Avogadro en 1811, lorsqu’il publie ses

travaux sur la théorie moléculaire des gaz.

Lavoisier montra, par des expériences chimiques quantitatives, qu'en dépit du

changement d'état de la matière au cours d'une réaction chimique, la quantité

de matière restait constante entre le début et la fin de chaque réaction. Cela

conduit à la loi de la conservation de la matière.

En 1808, John Dalton publie son hypothèse atomique. Il considère qu'il est

possible de déduire les masses relatives des particules ou des atomes du

rapport des masses dans les composés. De plus, il affirme que les masses

relatives (aujourd'hui, on parle de masse atomique) de chaque élément sont

différentes. Il établit une table des masses pour tous les éléments connus.

La théorie de Dalton comporte de nombreuses erreurs, mais elle va permettre

de révolutionner la chimie théorique.

En 1811, Amedeo Avogadro suppose que des volumes égaux de gaz ont le même

nombre de molécules dans les mêmes conditions de température et de pression.

Il établit une distinction entre molécules et atomes : une mole contient 6,023 ×

1023 molécules (nombre d'Avogadro).

L’hypothèse de Dalton s’est trouvée renforcée par la classification périodique

des éléments de Mendeleïev publiée en 1869, qui range les corps simples selon

Physique 2nde G.Baudot – 2005/2006

leur numéro atomique. La spectroscopie, qui permet de caractériser un élément

chimique par son spectre, corrobore également les thèses atomiques.

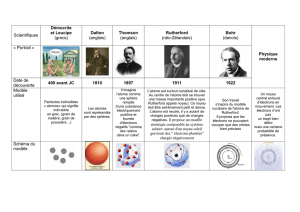

3) Différents modèles pour l’atome

Le modèle atomique actuel est le résultat d'améliorations successives obtenues par

le biais de mesures expérimentales toujours plus précises. Quatre noms célèbres

sont attachés à l'évolution du modèle de l'atome : Thomson, Rutherford, Bohr et

Schrödinger.

Le modèle de J.J. Thomson suppose que

les électrons sont immergés dans un

matériau de charge positive, « comme

des raisins dans un cake » précise

Thomson pour donner une image

concrète à son modèle.

Ernest Rutherford améliore le modèle

atomique de Thomson en découvrant que

la quasi-totalité de la masse d'un atome

est concentrée dans un tout petit

volume chargé positivement : le noyau.

Les électrons gravitent autour du noyau

dans un espace très vaste, sur des

orbites plus ou moins proches du noyau.

Niels Bohr développe ensuite un modèle

atomique bien plus satisfaisant dans

lequel l'atome présente des couches,

correspondant chacune à une énergie

particulière. Lorsqu’un électron passe

d'une couche à une autre il y a émission

ou absorption d'énergie.

Enfin, Erwin Schrödinger révolutionne

l'idée d'orbite électronique, en

proposant un modèle ondulatoire dans

lequel l'électron n'est plus décrit

comme une particule mais comme une

onde à laquelle on associe une orbitale

qui est une région de l'espace où la

probabilité (possibilité) de rencontrer

un électron est très grande.

1

/

3

100%